進風調節裝置對自然通風冷卻塔的性能影響

李永華,楊少波,李 廣,湯金明

(華北電力大學能源動力與機械工程學院,河北保定 071003)

0 引言

自然通風冷卻塔作為火電廠冷卻系統的重要設備之一,冬季常常會出現結冰現象,嚴重影響冷卻塔的安全運行;另外,在防止冷卻塔結冰的同時,盡可能降低出塔水溫、降低凝汽器真空,來提高機組運行的經濟性,因此,加裝一套進風調節裝置,可以實現防凍降溫一體化。以某600 MW 機組自然通風冷卻塔為研究對象,分析采用進風調節裝置在不同環境溫度下的冷卻塔性能,為完善冷卻塔的設計提供參考。

1 數值模擬

自然通風逆流濕式冷卻塔的冷卻過程:循環水在填料層表面形成水膜,并沿著填料從上往下流動,與空氣進行換熱,循環水離開填料層后經過雨區落到集水池中[5]。因此,循環水采用離散相模型,在填料區則通過用戶自定義函數來優化換熱計算[6-8]。而空氣側的湍流模型采用穩定性較好、具有相當計算精度的標準k-ε 模型,并且添加浮力項的影響,壓力和速度的耦合方法選用SIMPLE 算法,對流項的插值方法則選用對流動和四面體網格具有很好適應性的二階迎風差分格式[9]。

1.1 氣液耦合計算方法

循環水從噴水面射入,選用離散相模型進行離散相與連續相之間的耦合計算,其中,空氣為連續相,采用歐拉法直接求解時均N-S 方程,水側為離散相,采用拉格朗日法求解運動方程。FLUENT 按照亞松弛格式交替求解控制方程,將水側控制體內的質量、動量、能量的變化值以源項形式傳遞給空氣連續相控制方程,然后再計算連續相對離散相的影響[10-11]。

水側控制體內的質量變化方程為:

式中,Δmp為控制體內離散相的質量變化,kg;mp0為離散相初始質量,kg;m.p0為離散相初始質量流率,kg/s。水側控制體內的動量變化方程為:

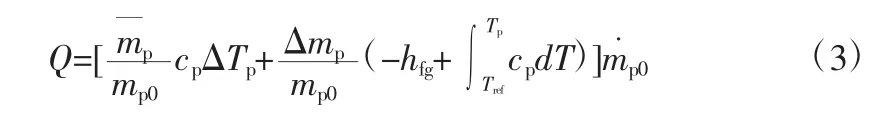

水側控制體內的熱量交換方程為:

式中,ΔTp為離散相溫度的變化值,K;hfg為汽化潛熱,kJ/kg;Tp為離開控制體時離散相具有的溫度,K;Tref為控制體內連續相的溫度值,K為離散相平均質量,kg。

1.2 填料層簡化處理

為將填料區膜狀換熱等效成水側換熱,通過給水側添加體積力的方式來控制水側液體下落速度,保持水測進出填料區時的下落速度不變,延長水與空氣的接觸換熱時間。同時,考慮到填料區結構布置對空氣流動的影響,用UDF 添加Y 方向(即豎直流動方向)上的動量源項,對于1 m 高的填料層,壓力損失系數可按以下經驗公式計算:

式中,mw為循環水質量流率,kg/(m2·s);ma為進入冷卻塔的空氣流率,kg/(m2·s)。

1.3 幾何模型及邊界條件

以某600 MW 機組的自然通風逆流濕式冷卻塔為研究對象,塔體為雙曲線型結構。冷卻塔高125 m,進風口高8 m,填料底標高9.2 m,填料層厚度1 m,噴水系統標高11.2 m,收水器底部標高13 m,喉部標高93.9 m,直徑52.20 m,基環面直徑106.42 m,進風口上沿直徑96.42 m。環境體為高500 m,圓面直徑500 m 的圓柱體結構。環境進口設為速度入口,環境出口為壓力出口,塔壁面、地面、擋板均設置為無滑移壁面邊界條件,收水器上面、基環面的離散相邊界條件為逃逸。

2 模擬結果分析

2.1 模型正確性檢驗

為保證模型的準確性,將冷卻塔不采用進風調節裝置時的模擬結果與實際運行的出塔水溫進行比較(表1)。可以看出,兩種不同工況下,模擬計算得到的出塔水溫與實際出塔水溫分別相差0.28 K 和0.49 K,誤差較小,說明模型結構及FLUENT 的模擬設置合理。

表1 正確性檢驗

2.2 冬季防凍效果分析

將擋風裝置分為四層,擋板頂部距冷卻塔進風口2.2 m,一、二層擋風板傾斜45°角縱向間隔布置,高度分別為2.12 m、2.88 m,三、四層豎直無間隙布置,高度分別為1.7 m、1.3 m,如圖1 所示。

圖1 擋板模型

環境溫度分別取270.15 K、260.15 K、255.15 K、250.15 K,相對濕度26%,循環水入塔水溫290.57 K,循環水量11 346.2 kg/s,橫向風速為1.87 m/s,模擬關注3 個特征平面,即基環面、進風口上沿面、填料下面的結冰情況,模擬結果如表2 所示。

表2 不同擋板層數的最低水溫變化

根據表2 數據可知,當環境溫度為255.15 K 時,基環面最低水溫將低于273.15 K,即出現結冰,安裝兩層擋風板后,基環面最低水溫升高至275.51 K,可以認為冷卻塔不出現結冰,當環境溫度為250.15 K 時,在安裝四層擋風板后,可以保證進風口上沿面和填料下面不出現結冰,但基環面最低水溫仍然低于273.15 K,因此,應進一步減少進風量,此時,從結構頂部進風量占總進風量的70%,當把該結構頂層關閉時,可以使基環面最低水溫達到280.12 K,能有效防止結冰。

2.3 春季降溫效果分析

為實現該結構降低出塔水溫的目的,需要將冬季搭建的一、二層擋風面積調節向塔內方向再傾斜40°,形成兩層導流板結構,同時將底部三、四層擋風面積調整為零,結構如圖2 所示。

圖2 導流板模型

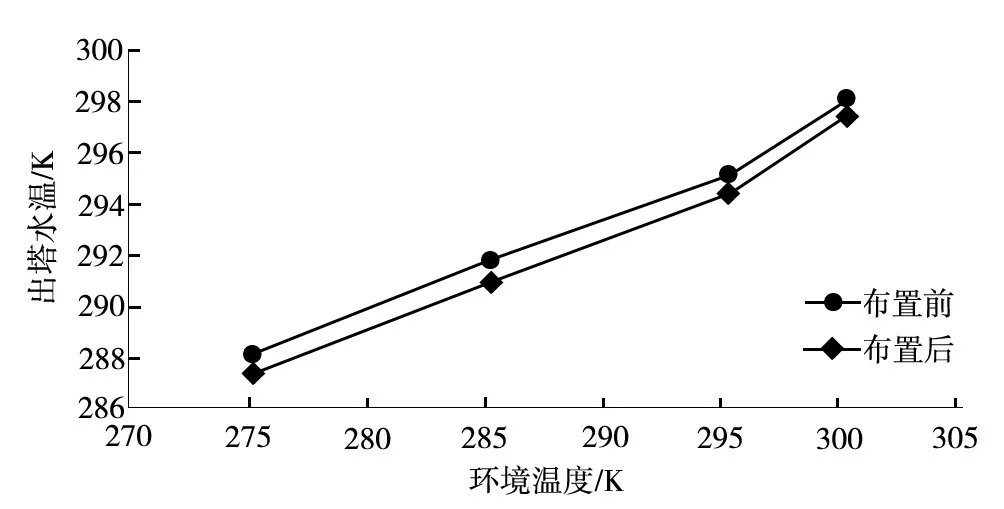

環境溫度分別取275.15 K、285.15 K、295.15 K、300.15 K,相對濕度20%,循環水入塔水溫306.75 K,循環水量10 679 kg/s,橫向風速為6.5 m/s,模擬進風調節裝置布置前后的冷卻塔出塔水溫,模擬結果如表3 所示,出塔水溫隨環境溫度的變化曲線如圖3所示。

表3 傾斜導流結構的數值模擬結果

圖3 出塔水溫隨環境溫度變化曲線

通過進風調節裝置的導流效果,使進入冷卻塔的自然風具有一個斜向上的速度,減小迎風側漩渦的影響,增加進風量,可以不同程度的降低出塔水溫。結合圖3 和表3 數據可以看出,出塔水溫與環境溫度存在正相關關系,在其他條件相同,環境溫度變化不大時,可近似為線性相關。同時,在所給的環境溫度參數下,當環境溫度低于295.15 K 時,該進風調節裝置帶來的降溫效果較好,這是由于入塔水溫與外界環境溫度之間的溫差較大,通過進風量的改變可以實現更好的降溫效果,但當環境溫度達到300.15 K 時,盡管進風調節裝置可以使進入冷卻塔的風量增加,但由于環境溫度較高,入塔水溫與環境溫度相差不大,即換熱溫差太小,同時塔內外空氣密度差減小,冷卻塔引力作用減弱,導致空氣對流作用降低,最終帶來的降溫效果與低環境溫度相比有所減弱。

3 結論

對某電廠600 MW 機組的自然通風濕式冷卻塔加裝一種進風調節裝置,建立冬季和春季三維模型并進行數值模擬,主要結論如下:

(1)在冬季典型工況,環境溫度為255.15 K 時,調節封閉兩層擋風面積可以不結冰;環境溫度為250.15 K 時,調節封閉頂層和四層擋風面積可以不結冰。

(2)在春季典型工況,通過將擋風裝置轉變為導流裝置可降低出塔水溫,本次模擬方案可以使出塔水溫最高降低0.8 ℃。

(3)對冬春季典型工況的模擬結果表明,進風調節裝置如果調節合適,可以達到冷卻塔冬季不結冰、春季降低出水溫度的效果。