河南省方城縣劉營螢石礦床地質特征及其成因探討

謝 珂 邵世威 李玉輝

(河南省地質礦產勘查開發局第一地質勘查院)

螢石的主要化學成分為氟化鈣(CaF2),作為工業上氟元素的主要來源,被廣泛應用于航天、制冷、電子、醫藥和原子能等領域,具有重要的國家戰略意義[1-2]。近年來,河南省在螢石礦勘探方面取得了較好的成績,查明了多處螢石礦床[3-6]。河南省方城縣螢石礦分布廣泛,規模大,礦床賦存于欒川群南泥湖組(Pt3n)地層中,由北向南可分3個礦帶:北礦帶地處黑山寨—南坡倒轉向斜北翼(西段)和霸王城—汪廟倒轉向斜北翼(東段)、中礦帶地處土門—潘家口倒轉向斜槽部偏南部位、南礦帶地處尚溝—曬經寺向斜近軸部(西段)和花溝—夾山向斜南翼(東段)[7-8],劉營螢石礦區位于北礦帶。本研究依托河南省方城縣劉營礦區螢石礦詳查成果,總結礦區礦床地質特征、礦床成因及找礦標志,為該區進一步開展找礦工作提供科學依據。

1 區域地質特征

河南省方城縣劉營螢石礦區位于方城縣北東方向約18 km,行政區劃隸屬于方城縣獨樹鎮管轄,面積0.82 km2。

研究區大地構造位置位于華北板塊南部,欒川—維摩寺斷裂成礦帶北側,北西向黑龍潭—石門踐斷裂帶橫貫全區。研究區地層屬華北地層區北秦嶺分區的南召小區,出露地層主要有中元古界熊耳群、汝陽群、官道口群,新元古界欒川群、洛峪群、震旦系和新生界第四系[9]。依據展布特征,區域內斷裂構造可分為近EW向、NW向和NE向3組;以NW向褶皺和NW向規模較大的斷裂帶為特征,主要分布有桃園溝—歪頭山背斜和亂石扒—老陳家斷裂帶、當陽寺—梁家斷裂帶、黑龍潭—石門踐斷裂帶,構造特征較為復雜。區域內巖漿活動頻繁,具多旋回、多期性特征:中元古代熊耳期表現為淺海環境下以裂隙式噴發為主的產物,為富鉀火山巖,巖石屬鈣堿性巖系;中元古代侵入巖為陸殼重熔型花崗巖,巖性為片麻狀細粒黑云母鉀長花崗巖;新元古代侵入巖為雙山超淺層侵入巖,屬富鉀堿性巖系,可劃分為片麻狀黑云母正長斑巖、石英正長巖和霞石角閃正長巖;燕山期巖漿侵入活動較為頻繁,形成大面積分布的侵入巖,主要有七頂山中粒斜長花崗巖,為陸殼重熔型花崗巖,屬過鋁鈣堿性系列巖系。

2 研究區地質特征

2.1 地層

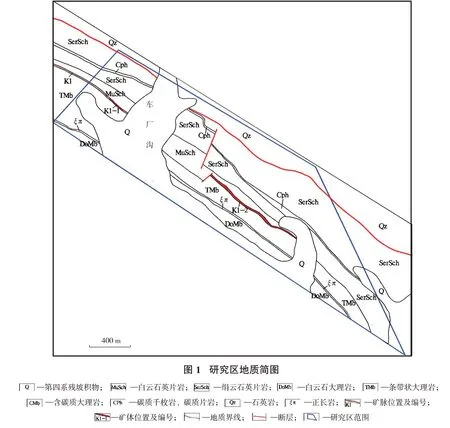

研究區出露地層主要為上元古界欒川群南泥湖組,其次為北部的中元古界官道口群高山河組和溝谷洼地中的第四系(圖1)。高山河組分布于研究區的北部,巖層總體走向北西,傾向20°~40°,傾角59°~70°,主要巖性為石英巖。南泥湖組分布于研究區的中部和南部,總體走向北西,傾向5°~65°,傾角37°~81°,與高山河組呈斷層接觸,主要巖性為白云石英片巖、絹云石英片巖、炭質千枚巖、白云石大理巖及條帶狀大理巖;其中條帶狀大理巖常為螢石礦體的底板圍巖,白云石大理巖局部為螢石礦體的直接圍巖。第四系在礦區分布面積較廣,主要為殘坡積碎石、黃土組成。

2.2 構 造

區內地層總體表現為單斜構造,巖層傾向38°~45°,傾角為55°左右,層內發育一系列晚期的小型緊閉褶皺、撓曲擠壓片理和一些區域斷裂所派生的次級斷裂構造。

(1)褶皺構造主要表現為巖層的小型褶皺、揉皺、撓曲,一般規模很小。在地層內部的巖層揉皺、撓曲現象十分明顯,使原生的巖層發生了褶皺變形,反映出后期造山運動的改造。

(2)礦區斷裂構造與區域一致,主要為北西—南東向壓扭性逆斷層,其次為沿礦帶發育的北東向小型張扭性橫斷層,橫斷層對螢石礦脈起破壞作用,但對礦脈的完整性破壞較小。

2.3 巖漿巖

區內巖漿巖不發育,主要有正長巖和輝石巖。正長巖在研究區南部出露,輝石巖僅在鉆孔中可見。

2.4 圍巖蝕變

受不同程度的變質作用影響,礦床多具蝕變現象,且蝕變種類多,疊加重合;蝕變強度隨與礦體或巖脈的距離增加而變弱。主要圍巖蝕變有下列幾種。

(1)硅化。在白云石大理巖中非常發育,硅質細脈或網脈貫入圍巖裂隙中,也有呈細粒集合體交代圍巖,圍巖蝕變后石英含量增加,最高者達70%,巖石變致密堅硬,常與絹云母化、黃鐵礦化、碳酸鹽化伴生。

(2)螢石化。不同顏色的螢石(以紫色為主)沿著圍巖節理、層面、小裂隙貫入呈細脈狀、條紋狀,或呈浸染狀交代圍巖,如螢石含量增多,則成為富礦石。

(3)絹云母化、白云母化。絹云母、白云母沿圍巖層理、節理、裂隙分布,或呈集合體交代圍巖,而保留被交代礦物的假象。

(4)碳酸鹽化。方解石充填于圍巖裂隙和空洞中,也有填充于礦石的裂隙或孔洞中,并交代螢石和一些早期金屬礦物。

(5)黃鐵礦化。黃鐵礦化主要出現于片巖中,黃鐵礦呈細脈狀、團塊狀、浸染狀分布,經常與后期石英共生。

除上述主要蝕變外,尚有高嶺土化、褐鐵礦化、圍巖褪色等蝕變。

3 礦床地質特征

3.1 礦體特征

區內螢石礦產于白云石英片巖與條帶狀大理巖接觸部位,礦帶長約2.1 km,沿礦帶基本為單礦體,總體走向北西—南東,傾向北東,傾角50°~78°,寬度為0.43~7.78 m,厚度變化較大,CaF2含量為2.98%~87.72%,品位變化較大。礦脈走向上、傾向上均具波狀彎曲和澎縮現象,呈脈狀、透鏡狀產出,后期平移斷層對礦脈破壞性較小,連續性較好。通過進一步工程控制,圈定2個螢石礦體,規模為小型,特征如下。

(1)K1-1礦體位于研究區西部,傾向35°~48°,傾角57°~69°。控制礦體走向長度為89 m,傾向延深為125 m,賦存標高為70~231 m。礦體厚度為0.43~1.44 m,平均1.18 m,厚度變化系數為78.6%。CaF2含量為22.38%~62.89%,平均47.52%,品位變化系數為84.9%。CaF2礦物量占全區總資源的7.32%。

(2)K1-2礦體為研究區主礦體,位于研究區中部,傾向為20°~46°,傾角為55°~78°。控制礦體走向長度為426 m,傾向延深為97~168 m,賦存標高為36~235 m。礦體厚度為1.03~7.69 m,平均2.36 m,厚度變化系數為66.4%。CaF2含量為21.80%~87.72%,平均47.53%,品位變化系數為111%。CaF2礦物量占全區總資源的92.68%。

3.2 礦石特征

3.2.1 礦石結構構造和類型

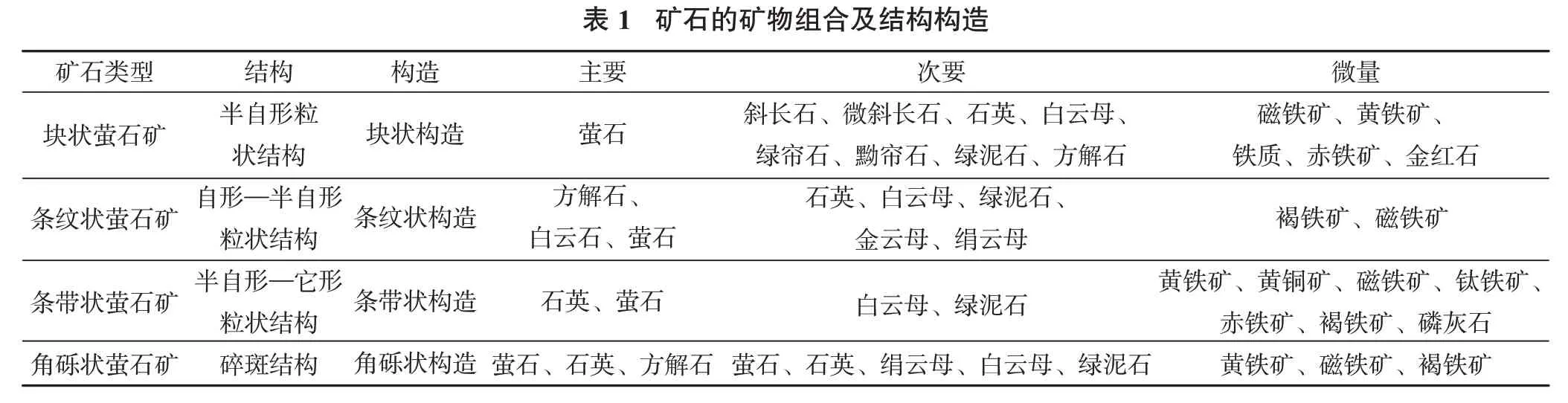

礦石以半自形粒狀結構、它形粒狀結構、碎斑結構為主,次有它形不等粒結構、熔蝕狀結構及環帶狀結構;礦石構造主要為塊狀構造、條紋狀構造、條帶狀構造、碎裂構造(表1)。

?

依據礦物組合及結構構造特征,可將區內螢石礦劃分為石英—螢石型、螢石—石英型、方解石—螢石型、硫化物—螢石型4種礦石類型。

石英—螢石型以塊狀、條帶狀礦石為主,屬高品位礦石;螢石—石英型、方解石—螢石型以條紋狀、角礫狀礦石為主,屬低品位礦石;硫化物—螢石型礦石中硫化物含量相對較低。

3.2.2 礦石物質組成

礦石的礦物成分簡單,有用礦物主要為螢石。脈石礦物在富礦中以石英為主,在貧礦中以方解石、白云石為主。微量礦物有黃鐵礦、磷鐵礦、磷灰石等。

3.3 礦體圍巖和夾石

本區螢石礦體均賦存于大理巖與片巖的接觸處。圍巖上盤為白云石英片巖、白云石大理巖,下盤為條帶狀大理巖及白云石大理巖。

近礦圍巖蝕變強烈,主要蝕變類型為硅化、黃鐵礦化、螢石化、碳酸鹽化等,蝕變不均勻,蝕變帶寬一般1~2 m,分帶不明顯。與螢石礦化密切的蝕變為硅化、螢石化,蝕變強的地方品位略高。夾石巖性主要為白云石英片巖和大理巖,但厚度較小,對礦體完整性影響較小。

4 礦床成因

區內礦體(點)主要產于斷裂構造中,多呈脈狀或透鏡狀產出,其產狀與斷裂或裂隙帶的產狀基本一致,明顯受斷裂和裂隙帶的控制,且與圍巖界線清楚,位于大理巖與片巖接觸處,礦液沿接觸面充填和側向大理巖礦化形成礦體,在片巖內部未見任何礦化,說明螢石中Ca的來自于大理巖,F由異地供給。研究區南側出露的正長巖為富含F、H等揮發組份的加里東期堿性巖,螢石礦化中的F元素可能來自正長巖脈;具有充填交代式礦床特征。由于斷裂活動使含礦熱液沿構造空間上移,到達有利的構造部位,富集形成螢石礦。綜上所述,該區螢石礦成因屬于碳酸鹽巖石中的充填交代型脈狀礦床。

5 找礦標志

(1)地層標志。研究區內礦體多位于大理巖與白云石英片巖的接觸部位,因此大理巖與片巖的接觸帶可作為找礦標志。

(2)巖漿標志。研究區南側出露有正長巖,且富含F、H等揮發組份,因此正長巖為找螢石礦的標志之一。

(3)蝕變標志。硅化、碳酸鹽化、螢石化、絹云母化、圍巖褪色等圍巖蝕變與螢石礦關系密切,可作為找礦標志。

(4)區內地表出露的民采露天采坑是螢石礦的直接找礦標志。

6 結語

劉營螢石礦產于白云石英片巖與條帶狀大理巖接觸部位,沿礦帶基本為單礦體,礦體厚度變化較大,品位變化亦較大;礦體走向上、傾向上均具波狀彎曲和澎縮現象,呈脈狀、透鏡狀產出;礦床成因類型為碳酸鹽巖石中的充填交代型脈狀礦床。