新城金礦I號礦體殘礦賦存特征和可采礦量分析

付秋波 苗文學 付殿武 張 慶 劉曉光 閆苓鵬3

(1.山東黃金礦業股份有限公司新城金礦;2.東北大學)

新城金礦具有40多年的開采歷史,在以往的開采過程中,由于采礦技術限制,礦山淺部充填體(典型的軟破介質)內散布多個礦石殘柱,殘柱品位高,儲量多。上盤靠近主斷層區段亦存留大量高品位礦體。據地測資料顯示,-530 m中段以上殘留礦石量為34萬t左右,平均品位在10.0 g/t以上,折合金金屬量達3 500 kg,潛在經濟價值達8.8億元以上。

殘礦往往存在礦量較少、規模形態變化較大、賦存情況復雜、回采采切比高、出礦效益低等劣勢,導致殘礦的回收成本高,回采安全性差[1-2]。然而,由于我國的經濟發展帶動了對礦產資源的需求,這就使得殘礦的回收有了經濟價值。任鳳玉等[3]采用崩落與誘導冒落相結合的采礦方法,設計了某鐵礦礦柱的殘采方案,使得礦柱順利回采,為相似條件下的礦柱回采提供參考;劉慧等[4]對小廠壩礦區殘礦賦存條件進行分析,提出了下盤脈外深孔鑿巖分層爆破的回采方案,并評判其安全性,認為進行殘礦回收是安全可靠的,經濟效益良好;蔡漢玉等[5]根據礦體賦存特征,采用3GSM結構面測量軟件進行了巖體質量分級,確定了采用上向進路充填法的殘礦回收方案,并給出了采礦方法指標設計和回收過程的安全措施;邱海濤等[6]基于拱形冒落的原理,分析了頂板圍巖的受力狀態,采用靈活的誘導冒落法兩步驟回采方案,既節省了成本,又能保證安全高效地回收礦石;劉志義等[7]為保證三山島金殘礦在軟破介質中的安全回采,建立力學理論模型,運用ANSYS對散體下頂柱和底柱的回采過程進行數值模擬,計算出了回采進路的安全經濟采高和預留原巖的最小安全厚度,為實際施工提供了科學指導。

了解殘礦的賦存形式與可采量是礦山進行殘礦回收的先決條件。本研究在對新城金礦已有探礦資料整理分析和現場調研的基礎上,采用SURPAC軟件對礦體進行精確圈定與資源動態評估,摸清殘礦的賦存狀況與可采礦量,為新城金礦殘礦的有序回收提供技術保障。

1 工程地質概況

新城金礦床主要由Ⅰ#、Ⅴ#礦體組成,礦體位于147~191線,標高為26~-600 m,受-10~-580 m等17層坑道工程控制,賦存于黃鐵絹英巖化碎裂巖中。礦體地表出露長120 m(177~185線),最寬處為25 m。平均走向37°,傾向北西,傾角為26°~30°,局部大于35°,平均29°。礦體總體呈層狀或似層狀,局部有膨脹、狹縮、分支復合等現象,控制走向長295 m,最大控制斜深為1 120 m。

從宏觀上看,礦體形態單一,連續性好,大致呈似層狀向SW方向呈45°的傾角側伏。從礦化強度看,地表及深部礦化強度較弱,品位相對較低,而礦體中部礦化強度高、厚度大。從中段平面上看,礦體沿走向長度、厚度變化較大,分支復合現象明顯,在191線礦體已封閉,在147線未封閉。部分礦體緊靠主斷裂面產出,部分礦體則離開主斷裂面一段距離,受焦家斷裂次級構造控制,但均未受構造破壞。

2 三維建模及礦體賦存特征

2.1 三維建模

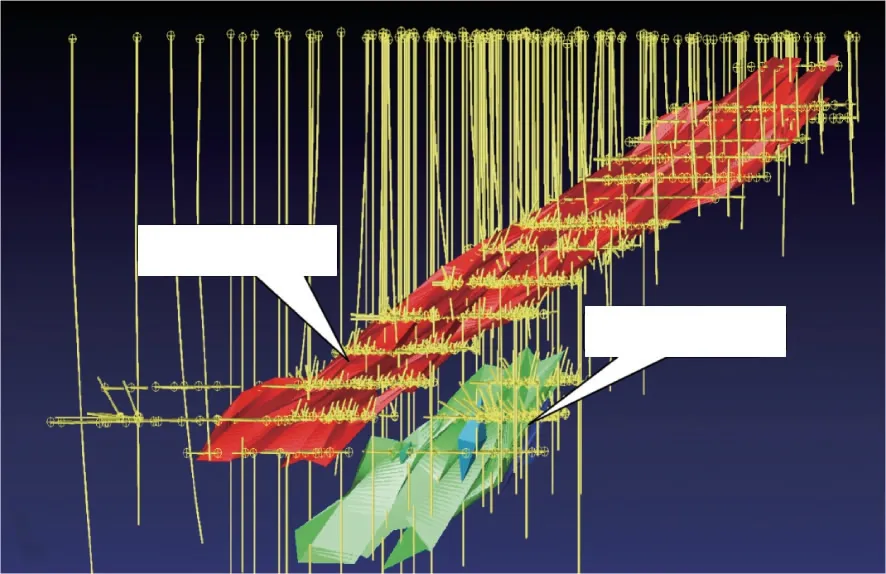

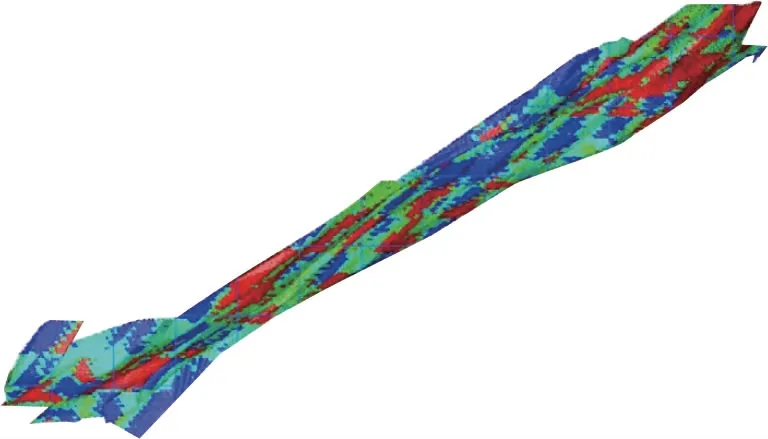

根據基礎地質數據、鉆孔數據等資料,建立三維地質模型,對礦體進行全方位的研究,同時可實現礦量計算、剖面查看、三維設計、采場優化及排產等功能。目前國外很多先進礦山都通過應用各類三維建模軟件,實現了礦山企業生產經營的動態管理,提高了設計精度和進度管控,降低了企業生產成本,有效地提高了企業營業利潤。本研究利用達索公司旗下的三維建模軟件——SURPAC,建立該金礦的三維礦體模型,并對礦體進行了精確圈定,對礦區范圍內的資源進行統計。建模效果及礦石品位空間分布如圖1、圖2所示。

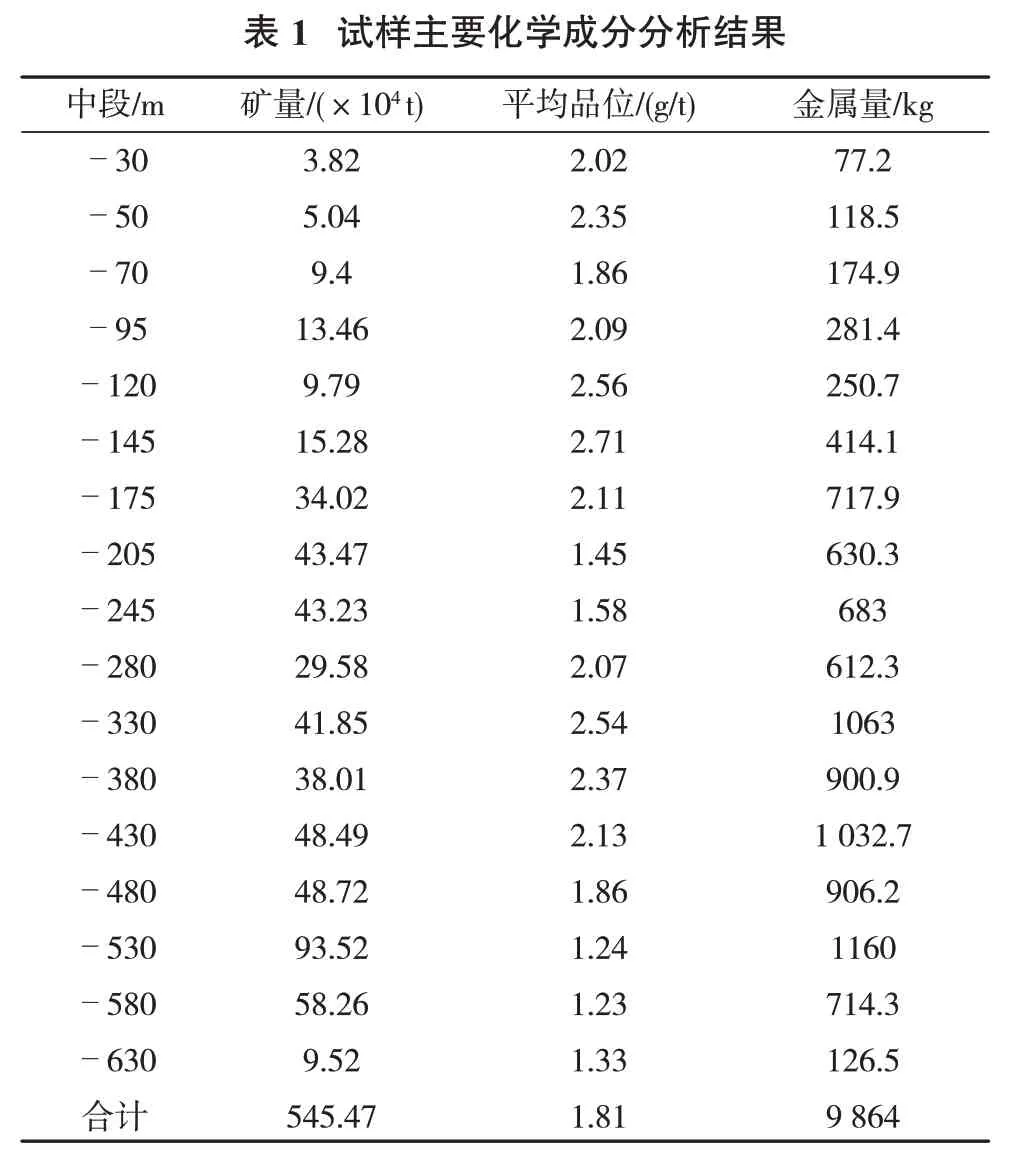

本次研究的殘礦體賦存在I號礦體內,利用三維軟件SURPAC對I號礦體的資源量進行統計,結果見表1。

?

從表1中可以看出,I號礦體資源總量為545.47萬t,平均品位為1.81 g/t,金屬量為9 864 kg。其中-480 m以上中段資源儲量占總儲量的63.83%,平均品位2.05 g/t,金屬量7 863.2 kg,占總儲量的79.86%。總體來看,I號礦體資源主要位于-480 m中段以上,礦體品位相對下部較高。按照目前開采技術條件及黃金市場行情,具有很好的開發利用價值。

2.2 礦體賦存特征

新城金礦I號礦體采礦方法曾經以機械化盤區上向水平分層充填法為主,少量礦巖破碎地段采用上向水平分層進路充填法。之后,改為盤區上向高分層連續回采充填采礦法,一步驟充填采場采用高灰砂比膠結充填,二步驟充填采用分級尾砂充填。其中采場充填骨料為含泥量(粒徑小于0.037 mm)少于15%的分級尾砂,膠結材料為325#普通硅酸鹽散裝水泥,充填料灰砂比為1∶10,一、二步采場的澆面層灰砂比均為l∶4。上下階段間砌筑鋼筋混凝土人工假底,鋼筋混凝土假底厚0.5 m以上,混凝土標號為C15或C20。設一層鋼筋,主筋采用直徑14~16 mm的A型圓鋼,垂直采場布置,主筋間距l m。副筋采用直徑10~12 mm的A型圓鋼,沿采場長度方向鋪設,同時在2根主筋之間鋪設2根副筋,形成0.33 m×0.33 m的鋼筋網度。

礦柱賦存在已開采完的I號礦體中,主要分布在-10~-120 m中段、長380 m范圍內,礦石平均品位為7.0g/t以上。根據礦山所采用的采礦方法可知,殘礦其周圍充滿充填料,其中一部分為膠結充填料,強度為1~3 MPa,對開采礦柱有一定的支護作用。一部 分為尾砂充填,幾乎不存在強度,在礦柱開采中需要 進行支護,以保持其穩定;而水平礦柱其上部存在著 人工假頂,強度大,可以提供一個相對穩定的開采頂 板。

3 殘礦體可采礦量分析

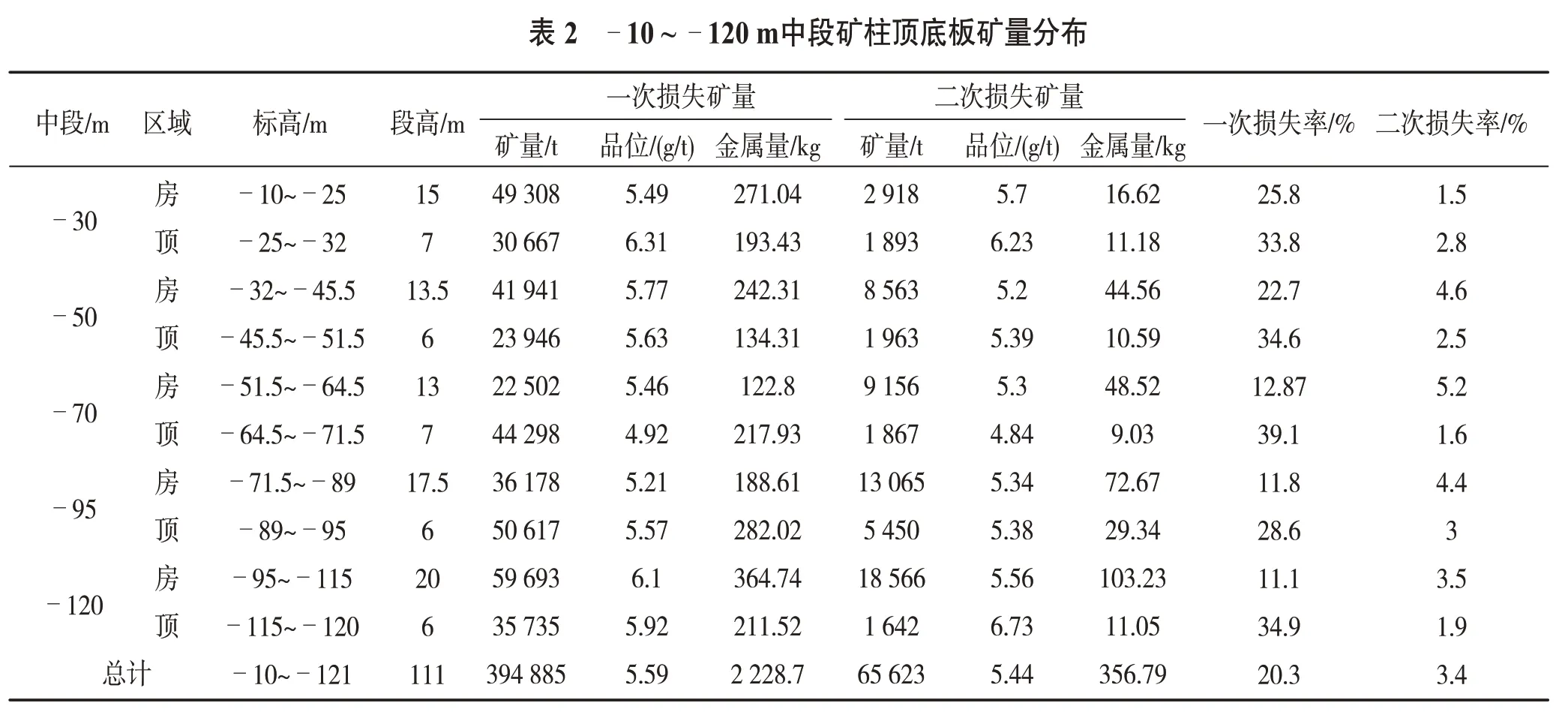

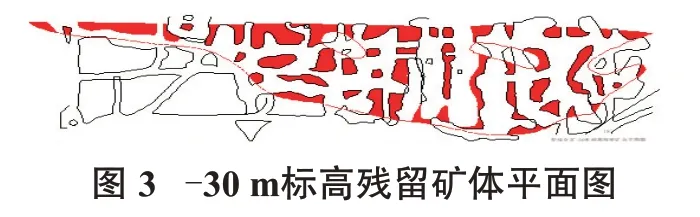

基于三維模型,對回采后留下的礦量進行統計,結果見表2,殘礦體形態特征和位置分布見圖3~圖7(深色區域)。

?

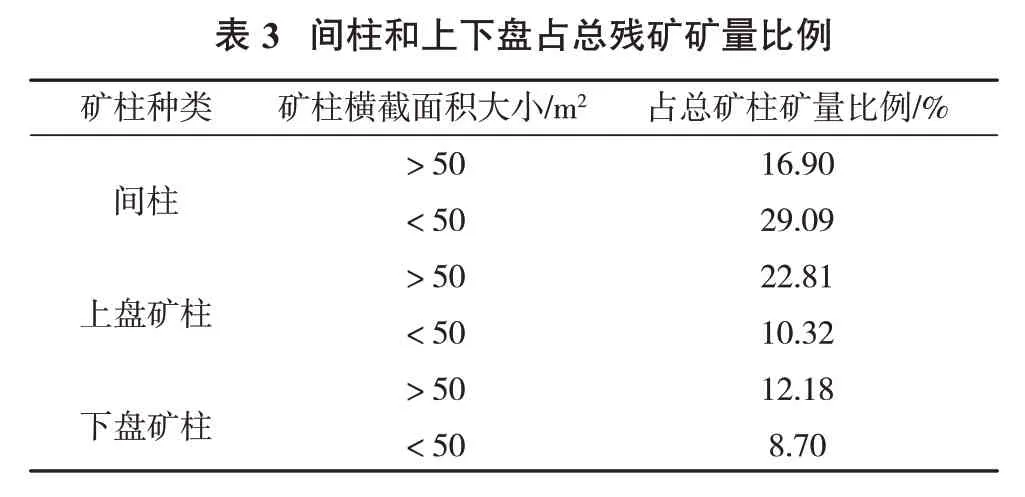

從表2對殘礦的統計可得,在礦房中的點柱以及未能開采的礦石占了52.4%,而頂底柱則占了總量的47.6%。從圖3~圖7可以發現,殘礦在同一平面形態和尺寸差異很大,而且多為不規則,殘礦分布的位置不存在規律。對礦柱的礦量進行統計,得出間柱和上下盤礦柱礦量占總殘礦礦量的比例,見表3。

?

綜上對殘礦體的分析,該金礦殘礦形成原因主要分為以下3種情況:①由于以往開采技術限制,礦山淺部充填體(典型的軟破介質)內散布多個礦石殘柱,上盤靠近主斷層區段亦存留大量高品位礦體;②礦山主要采用上向水平膠結充填采礦法,開采完畢后遺留一些高品位頂底柱極破碎難采礦體;③充填體下盤存在大量礦體。

隨著黃金銷售價格高漲,殘礦回收具有誘人的經濟價值和廣闊的二次開采前景。由此,礦柱和上下盤礦體中的殘礦是本次的主要回采對象。

4 結 論

(1)礦房中的點柱以及未能開采的礦石占了52.4%,而頂底柱則占了總量的47.6%。

(2)礦山淺部充填體內散布多個礦石殘柱,上盤靠近主斷層區段存留大量高品位礦體。

(3)后續殘礦的主要回采對象為礦柱和上下盤礦體。