InSAR 技術在超高層建筑變形監測的應用研究

李瑞峰,常 樂,秦 海

(1.中國建筑科學研究院有限公司,北京 100013;2.國家建筑工程技術研究中心,北京 100013)

0 引言

隨著社會的進步和經濟的快速發展,各個城市不斷建設超高層建筑作為地標建筑,超高層復雜的結構體系和施工工藝給施工帶來了巨大的挑戰。施工期間超高層建筑荷載不斷增加和外部環境的影響,導致超高層建筑變形增大,為保證施工的順利進行和結構的安全,有必要對超高層建筑進行變形監測。InSAR 技術對超高層建筑進行變形監測,具有大范圍、高密度、強時效性、對大氣和季節的影響不敏感等優點。施工過程中,對結構的關鍵部位進行變形監測,當超高層結構在施工過程中出現超規范的變形情況發出預警,及時發現安全隱患,對保障超高層結構安全和施工順利進行具有重要意義[1-6]。

國外學者對地面干涉雷達變形監測應用方面進行了研究,1999 年 DTarchi 等[7]采用 LISA 技術對 Schwaz 鎮的滑坡體進行了變形監測研究;GLuzi 等[8]對 Belvedere 冰川的移動進行了監測;GAntonello 等[9]利用星載 SAR 和地面 SAR 對 Stromboli 火山進行了變形監測。

然而,國內關于 InSAR 技術對超高層建筑進行變形監測的研究相對較少。本文以國內某超高層變形監測為例,對 InSAR 技術對超高層建筑進行變形監測進行了研究。

1 InSAR 變形測量技術

InSAR 變形測量技術采用合成孔徑雷達技術與干涉測量技術相結合的方法,主要分為 D-InSAR 方法和 PSInSAR 方法。通過研究這 2 種方法的基本原理和 InSAR 的技術特征,對研究超高層建筑變形監測有重要意義。

1.1 D-InSAR 方法

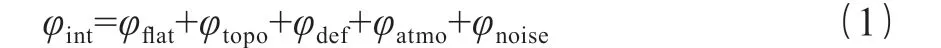

合成孔徑雷達(SAR)是一種主動式微波遙感,所獲取的像素用來記錄地面分辨元的雷達后向散射強度信息及相位信息,反映了地表屬性,相位信息包含雷達與目標物之間的距離信息,InSAR 系統相位示意圖如圖 1 所示。將覆蓋同一地區的兩幅雷達圖像對象像素的相位值相減,得到該地區的相位差圖,即干涉相位圖。InSAR 技術利用該地區的干涉相位圖中的干涉相位信號,提取和分離目標物的高程和位移信息。干涉相位表達式如式(1)所示。[10]

式中:φflat為平地相位;φtopo為地形相位,可以用來獲得地形信息;φdef為形變相位;φatmo為大氣延遲相位;φnoise為觀測噪聲相位,相位以度(角度)作為單位。

圖1 InSAR 系統相位示意圖

為得到形變相位,需要把相位信息中的平地相位、地形相位、大氣延遲相位和觀測噪聲相位去除,這種方法稱為雷達差分干涉技術(D-InSAR)。

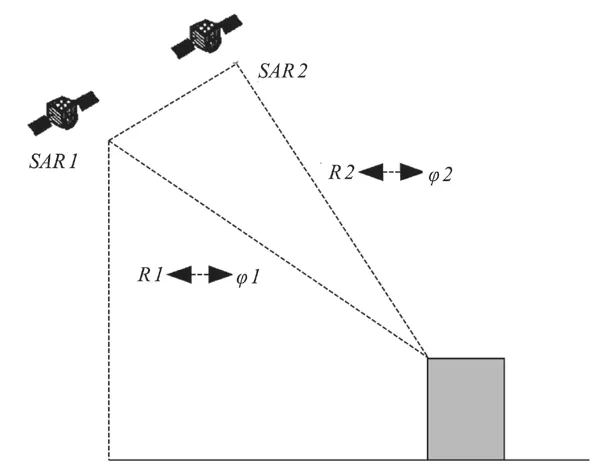

從圖 2 中可以得出以下關系,如式(2)所示。

式中:Δr為地面目標點的LOS向形變信息,m;λ為雷達波長,m。

圖2 差分干涉測量幾何關系(D-InSAR)

1.2 PS-InSAR 方法

PS-InSAR 方法是指永久散射體合成孔徑雷達干涉測量技術,PS-InSAR 技術中的永久散射體(PS)指對雷達波的后向散射較強且在時序上較穩定的各種地物目標,如建筑物與構筑物的頂角、橋梁、欄桿、裸露的巖石以及人工布設的角反射器等目標。PS 點幾乎不受相關噪聲影響,即使在多年時間間隔的干涉對中仍然保持較高的干涉相關性。由于永久散射體可在很長時間間隔內保持高相干,并且在空間基線距超過臨界基線距的情況下,也能夠保持高相干性,這樣便可充分利用長基線距的干涉圖像對,最大限度地提高數據的利用率;因此,可找出研究區域內的 PS 點,通過對這些 PS 點進行時間序列分析,消除大氣的影響,便能準確測量到 PS 點的形變量,從而監測到目標區域的變化,并精確地反映出所監測區域的相對位移[11]。

目前,PS-InSAR 技術在城市地面沉降監測和重點基礎設施監測中得到廣泛應用。通過和同期水準測量數據和 GPS 測量數據對比,證實 PS-InSAR 技術具有較高的可靠性,因此采用 PS-InSAR 技術對超高層建筑進行變形監測是可行的。

1.3 InSAR 技術特征

第一,無需地面布置監測設備,由于雷達衛星干涉測量監測無需地面測站,不受監測時間和空間的限制。同時可以避免地面控制點的限制,尤其是不用設置中間過渡點,且不必建標,從而可節省大量的人力和物力,大大提高監測效率。

第二,主動發射微波,雷達衛星干涉測量由地面控制站根據監測任務安排,制定衛星數據獲取計劃,衛星根據編程指令,繞行地球通過制定區域時,向地面主動發射微波并接收回波完成測量。

第三,監測點密度高,常規監測條件下,監測點數量一般為 1~100 個/km2的離散孤立監測點,僅能近似地反映區域形變的情況。雷達干涉測量監測點數平均密度可達 20 000個/km2,高密度分布的觀測點為觀測區域內不同目標的形變分析提供客觀數據支持,進而實現區域內連續形變特征分析。

第四,全天候觀測,雷達衛星干涉測量不受氣候條件的限制,在夜晚或是風雪雨霧條件下仍能進行有效觀測。

第五,全自動化觀測,由于雷達衛星干涉測量的數據采集工作是自動進行的,同時衛星與接收站、接收站與用戶之間通過數據鏈路進行聯系,故用戶可以較為方便地把雷達衛星干涉測量監測系統建成全自動化的監測系統。這種系統設計不但可保證長期連續運行,而且可大幅度降低變形監測成本,提高監測資料的可靠性。

第六,精度高,mm 級的精度已可滿足一般崩滑體變形監測的精度要求,因而可在滑坡、崩塌、泥石流等地質災害的監測中得到廣泛的應用,成為一種新的有效的監測手段。

2 工程應用

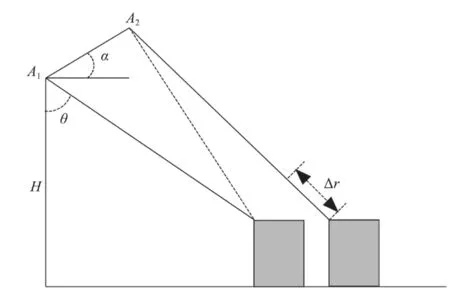

WHZX 超高層建筑位于武漢市,地下 5 層,地上 98 層,建筑高度 475 m,采用 SRC 巨型柱框架、型鋼混凝土核心筒和伸臂桁架結構體系。WHZX 超高層結構采用內置異形型鋼混凝土巨柱、內置型鋼或鋼板(鋼骨柱)鋼筋混凝土核心筒、連接核心筒與外框的伸臂桁架、約束結構變形的環帶桁架以及對應樓層結構鋼梁、組合樓板組成,如圖 3 所示。WHZX 超高層結構高度超限,隨著結構施工的進行,在結構荷載不斷增加和環境影響下,超高層建筑會產生變形。如果變形達到一定程度,會影響結構的安全性,甚至發生倒塌,因此有必要對結構施工過程進行監測工作,當超高層結構在施工過程中出現超規范的變形情況會發出預警,及時發現安全隱患,保障超高層結構施工安全。

圖3 WHZX 結構示意圖

圖4 變形監測 PS 點位圖

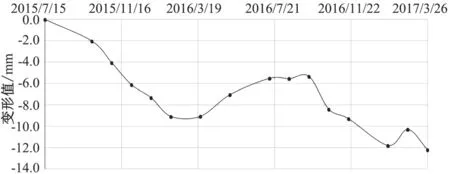

圖5 Q 1 點變形監測曲線

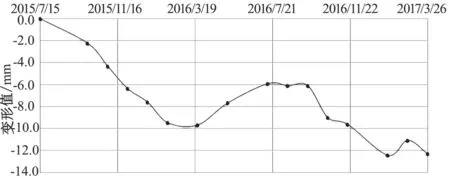

圖6 Q 2 點變形監測曲線

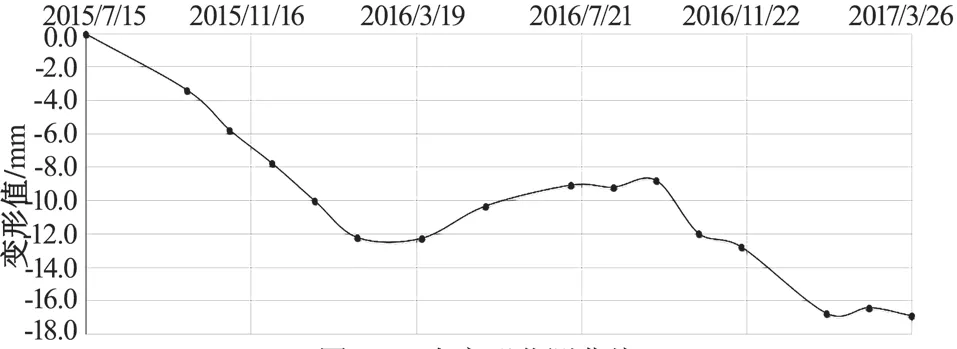

圖7 Q 3 點變形監測曲線

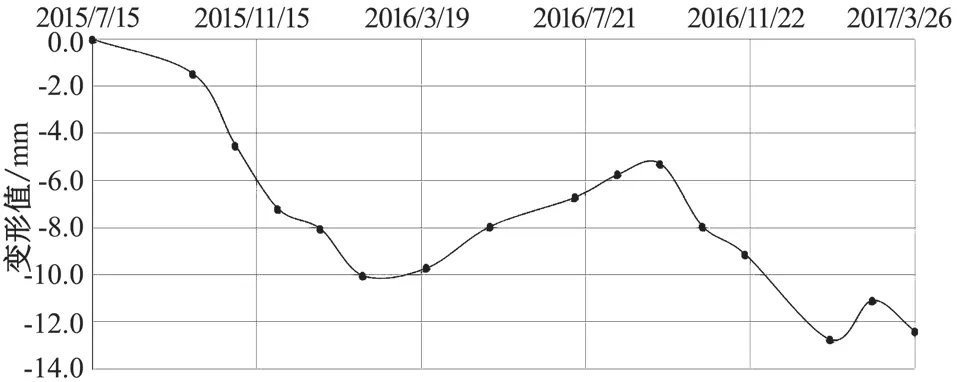

圖8 Q 4 點變形監測曲線

圖9 Q 5 點變形監測曲線

圖10 Q 6 點變形監測曲線

選取 6 個 PS 點,WHZX 超高層變形監測 PS 點如圖 4 所示,監測點選擇在核心筒一層剪力墻位置處。變形監測曲線如圖 5~10 所示,其中 Q1 點與 Q2 點變形基本一致,Q3 點與 Q4 點變形基本一致,Q5 點與 Q6 點變形基本一致,最大不均勻沉降約 4 mm,其中 2016 年武漢發生洪澇災害,變形值有所上升。InSAR 變形曲線與實際沉降規律一致,變形未超過規范限值,施工順利進行。

3 結語

施工期間超高層建筑荷載不斷增加和外部環境的影響,導致超高層建筑變形增大,為保證施工的順利進行和結構的安全,有必要對超高層建筑進行變形監測。通過 InSAR 技術在 WHZX 超高層變形監測中的應用,證明 InSAR 技術具有大范圍、高密度、強時效性、對大氣和季節的影響不敏感等優點。施工過程中,對結構的關鍵部位進行變形監測,當超高層結構在施工過程中出現超規范的變形情況會發出預警,及時發現安全隱患,對保障超高層結構安全和施工順利進行具有重要意義。Q