人城·對話

陶宇欣

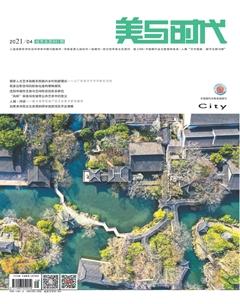

摘 要:20世紀末,隨著中國大規模的城市化進程,締造了許多繁華的商業都市,但與此同時帶來的“千城一面”、城市同質化、地域文脈破碎等問題也日趨凸顯。文化成為未來城市景觀營造的核心價值,也是營造地區精神的重要因素。文章探討從城市美學視域下建構一種生長性、人文性、可持續性的藝術都市景觀,進而引發人城之間的有效對話,將藝術以“潤物細無聲”的方式融入未來世界,鑄就“城市美學”,構建豐富多彩的人文活動空間,使人與城市的情感與溫度在藝術生活中形成。

關鍵詞:城市美學;藝術都市;城市景觀

如今我國正面臨著城市轉型的重要發展階段,隨著經濟迅速發展,不同建筑材料、技術和形式堆砌的景觀問題不斷凸顯,在扼殺城市獨特性的同時也導致了部分城市的死氣沉沉、沉默不語以及千語一腔的雜亂擾攘。這歸根結底就在于缺少了一種作為人格而存在的明顯標志,即缺少人和城市之間的對話。而文化作為城市發展中的“軟實力”“內核”,將是未來城市發展的核心價值體現。不同城市文化都記載著城市發展過程中的人類文明,通過不同城市文化環境的建構,塑造城市個性。如果說文化是一座城市的肌理,那么藝術則是塑造這座城市的靈魂。藝術作為城市文化中的一個重要組成部分,使得建筑、景觀、人與自然和諧相融,讓人們在閑適靜謐中感受城市底蘊,觸摸城市靈魂。當城市的發展回歸美學視域時,未來藝術都市的景觀建構將是美和藝術化生活的完美結合。

一、虛假的景觀——對城市景觀的美學批判

在城市現代化進程的快速推進下,部分城市面貌呈現為大廈叢林,城市成為“景點的堆積”,缺乏與城市中人們的生活、社區活動以及地區城市環境、歷史的關聯,造成了城市記憶的缺失。叢林般的高樓大廈,擁擠狹窄的居住空間,千篇一律的景觀環境……隨著城市經濟的高速發展,很多人也生活在了這個巨大的機器中,由此產生的對于視覺、知覺的刺激與剝奪,使人們逐漸變得麻木起來。

城市是在其中生活的人們賴以生存的地方,應滿足人們對美好生活的追求與向往,城市發展更應該回歸到美學的精神價值上。城市美學不再拘泥于傳統意義上的理論美學,其研究對象以及范圍隨著城市的發展也在不斷更新,城市的審美客體以及活動主體也納入了其研究范圍之中。城市美學不再只包含城市的美以及如何創造城市美,還包含了對于城市的審美,研究人們對于城市的審美規律。人在城市美學研究領域中地位凸顯,這也意味著城市美學研究視角的歷史性轉變。

自此以后,對城市美學的審視更多的是從人文角度以動態發展的目光來看待,進一步考察人類的歷史文脈、文化傳統,加強城市景觀地域性精神的理想化表現,使城市景觀規劃擴大到人文意識的范疇,更好地詮釋自然物質與人文意識的緊密聯系,追求物質功能和精神特征的統一。當我們從城市美學的視域下來反思城市中同質化的問題時,我們更應該思考的是如何才能尋找和界定一個城市獨特的美學價值。這個時候為突出不同城市之間獨特的魅力,就要在物質視覺能量上加以“感性”的力量,給它賦予人類的愛和藝術,體現出城市文化的個性,表達出人與特定地方生動的生態關系,展現出其潛在的豐富內涵。將城市文化與城市美學有機融合,使城市文化外化演繹為城市美學,推動城市更新轉型,延展城市生長的美學溫度與審美活力。

二、“軟城市”——藝術與都市靈魂的對話

塑造城市文化個性、將城市文化與城市美學有機融合的城市景觀設計已經成為未來中國城市更新發展的必然趨勢。景觀設計對于城市的發展建設和“美”的回歸具有重要意義,能夠引領城市設計并塑造城市的靈魂,彰顯城市最本質的文化特征。本文提出的藝術都市的景觀建構就是以藝術思維激活并優化城市景觀的發展,引用了“軟城市”理念,以“軟城市”為土壤,培育藝術種子,使其萌芽,誘發文化的生長,綻放藝術之花。

(一)“軟城市”理念

所謂“軟城市”必然是相對于“硬城市”而言的,是相對于城市中建筑、街道等物質實體之外的一個城市的精神文化內涵的概括。如果把一個城市比作為一個活生生的人,“硬城市”就是人的身體,城市中的建筑、街道等作為器官與血脈貫穿于體內,而“軟城市”就是一個人的靈魂,是一個人內在的精神文化和氣質。通過城市中軟性部分的生長,如精神文化的孕育、藝術化的構建以及與城市中人群關系等要素的相互作用,使這個城市融合多方智慧,回應并解決當下或未來新型城市化的困局,達到城市的更新再生,使之成為人們所追求的能夠感受到愉悅和幸福的美好城市,成為可持續的生活城市、體驗城市。“軟城市”必然是中國現代化城市轉型的新訴求,也是全人類的共同呼聲。

(二)藝術都市的營造

一座城市能夠給人們留下深刻印象的一般不會是那些高聳入云的摩天大樓或是作為功能布局的硬性設施,而是那些具有一定溫度的藝術文化、城市表情、城市故事等。形式不過是承載景觀設計理念的軀殼,并不是城市景觀的本質。我們應探索的是一種創造性的規劃哲學,是一種包含人性的規劃體驗,是一種生機勃勃的、感性的體驗,需要用藝術來塑造創新,引領新時代的藝術都市景觀,使藝術不再是生硬“打造”出來的藝術道具以及名片化的藝術背景,而是一種富有愛和美,具有高度創造性、獨特性、多樣性和生活性的藝術,是用包容、共情和大愛之心感受生活的藝術,是一股探索多種可能性的永續的能量。

我們所創造的藝術都市力求在人、藝術和城市中建立起多維關聯的網格關系和豐富變化的關聯反應,有效協調人與自然景觀環境的共性與個性問題。在這個都市里具有生長性、多樣性、開放性,并隨時可能發生好玩的、刺激的、創新的事情,有充滿生機的對話機制。在這個都市中人們追求的不限于傳統的藝術形式,而是從傳統到當代,從產品語義到生物語義,追求更高的藝術層面,使中國傳統中悠閑的、桃花源般的人居環境在這里得以實現,使人們當代的鄉愁以及對青山綠水的向往在這里有所歸屬。藝術都市讓藝術喚醒人們對自己的城市的熱愛,讓藝術成為城市生活的精神食糧,煥發城市活力,創造城市永續的經濟價值和新的藝術名片。

三、“宏觀—中觀—微觀”——三層次景觀建構

(一)宏觀城市形態——地方文化遺產意象的表達

在科技高速發展的現代化社會中,我們對于未來城市建設的構想總是在于海綿城市以及智慧城市等,這可能是我們未來四十年、五十年的城市,但會是五百年甚至一千年后的遺產城市嗎?在歷史時期處于不同階段的人們都會有不同的短期訴求,只有歷史、文化和藝術是最為長存的“不動產”。在建設以藝術為導向的城市景觀設計中,首先,要尊重歷史、自然。可持續發展和環境問題一直都是人們廣泛關注的重點話題,同時也是中國傳統城市建設中重要的設計理念。發展綠色產業、走綠色城市這條道路需要我們社會中每一個個體的覺醒,需要全民的配合與努力。其次,盡最大可能保護歷史古鎮、舊城區以及老建筑,同時重視非物質文化遺產,推進地方文化活化傳承以及城市歷史文脈的建設,煥發其意象表達。通過為城市景觀建設中注入人文底蘊,用歷史文脈加持,規避城市中“暴發戶”式的景觀建構。最后,通過以藝術文化為導向的遺產活化建立綠色經濟產業鏈,不僅有利于當地的人城對話,而且對當地的經濟發展也意義深遠。

(二)中觀城市空間——智能城市系統的介入

新時代文化下,人類趨于生活在一個多樣性的空間,時代需要藝術都市的存在與發展。同樣,藝術都市也需要智能化技術,以更好地為人們提供服務,使智能化技術為我所用,但又絕不能凌駕于人文之上。

在未來城市的發展趨勢中,智能城市必然關系到城市的方方面面,如市民的生活方式、城市的發展建設以及國家的政治經濟模式。而城市中只要有人類的存在,智能城市系統的介入就必然會牽扯到社會關系的問題,那么與之相關的文化、歷史、藝術等就會存在。要使其有機關聯起來,以智能化系統更好地服務于城市景觀建構,而不是建造喪失人文屬性和社會關系的智能化“機器城市”。

(三)微觀文化展示——城市空間故事的延續

通過藝術與交互、功能結合等多元化的藝術表現形式,虛擬技術的應用,將城市空間轉變為可闡述歷史、講述故事的景觀空間,具有訊息傳達的功能,從而使人們有嶄新的人文體驗。將城市作為一個閱讀對象,通過空間來講述城市故事并傳播與展示其呈現內容,縫合城市歷史的斷層,向空間中注入文化精神,為城市景觀的建構增添豐富的城市表情。運用藝術導向方式提升公眾審美,加強人與城市之間的互動體驗,引導人們用藝術的眼光看待我們生活存在的城市空間和景觀環境,讓景觀重塑生活的溫度,讓城市成為既體現人文精神又具有藝術靈魂的空間場所。

以上“宏觀—中觀—微觀”三層次的景觀建構都是通過歷史積淀的結果體現城市文化個性,以城市的文化個性體現城市的靈魂,形成豐富文化肌理、表情,像流動的血液一樣,貫穿起整個城市的方方面面。通過以上藝術都市景觀的營造,在城市現代化的進程中構筑一種古今交織、傳承歷史又面向未來的藝術文化肌理,賦予城市不同的層次。

四、結語

在城市美學視域下重新審視我們生存的城市景觀環境,以藝術、文化為導向建構新的藝術都市景觀,賦予城市全新的改變。將藝術思維帶入景觀建設中,用高維的精神引領城市中熱愛生活的人們共同去探索生命的真諦,用文化和藝術打敗時間,尋回歷史的記憶和城市的獨特性。以藝術塑造城市靈魂,以藝術激發城市活力,建立一種生長的、動態的、傳承的、多樣的、充滿幸福感的城市空間。

參考文獻:

[1]伯利恩特,新蔚.培植一種城市美學[J].第歐根尼,1987(2):51-66,118.

[2]邰杰.藝術城市建構策略及其規劃設計建議[J].規劃師,2016(8):22-28.

[3]陳志奎.藝術都市營造研究[D].北京:中央美術學院,2020.

[4]王中.城市的發展一定要回歸美學:王中談設計與藝術[J].設計,2020(20):72-78.

[5]劉東云.景觀都市主義的涌現[J].中國園林,2012(11):87-91.

作者單位:

哈爾濱師范大學