落日圓

王照宣

我換上了一身素凈利落的行頭,把長發編得緊緊的,免得它又隨風起舞,亂了我的心緒。石板路上又長了幾朵青苔,定是因為這連日的綿綿小雨。今日雖說放晴了,天色也不過是從焦墨變為淡墨,依舊有梅雨季的潮濕陰暗。我真是過夠了這種束手束腳,連空氣都那么沉重的日子,不由得加快了腳步,向碼頭走去。

熟識的船家已在碼頭等候多時了。見我來,忙引我上了烏篷船,嘴里說著:“姑娘今天喝點什么酒啊?”

“拿出你的好酒來,不要用自家釀的米酒冒充女兒紅就是了。”我笑著應道。

船家忙點頭附和著:“是是是,您是老主顧,明白人,我怎么能騙您呢……”

“別油嘴滑舌的了,今天帶了什么酒來?”我雖然被船家糊弄過,可他其實還是有幾壇好酒的。見他換上一副神神秘秘的表情,我心中的期待又增加了幾許。

“您一定喜歡的。這酒是大漠產的,叫‘落日圓。您聽這名字就夠美的,酒更不會差,您嘗嘗吧!”船家說著,從船艙里取出一壇酒。這壇子比尋常的酒壇圓潤了些,也沒有紅緞子包著,不像尋常酒壇那么俗氣,還別出心裁地用紅絲帶系了一只駝鈴,風吹過,丁零零地響著。

“大漠也產酒嗎?難不成是沙子釀的?”我表面上波瀾不驚,心里早已按捺不住好奇。

船家打開壇子,為我倒上一壺,又滿滿地斟上一盅,嘴里說著“姑娘慢用”,便知趣地轉身出去了。

我拿起面前的酒盅,品了一小口。這酒果然獨具一格,甘醇濃烈的酒香直沖頭頂,又唰的一下灌進心里,這是我從來沒喝過的味道,我忙不迭地一飲而盡。好酒!

船已經開了一會兒,按理說,我應當能聽見船槳撥水嘩啦啦的聲響。可我卻聽不見水聲,耳畔只有駝鈴丁零零地響著、響著……

眼前一道白光閃過,我發現我騎在一匹駱駝上。前方有一名白衣飄飄的少年,他坐在一輛馬車前面正寫著什么。我翻身下了駱駝,向少年走去。他抬頭看見了我,隨即問道:“姑娘有何貴干?”

我深吸了一口氣,這里的空氣又干又熱,帶著砂礫的粗糙,與故鄉相比是如此不同,卻意外地令我放松了下來。

“途經此地,無意打擾。”我以同樣的平淡回他。

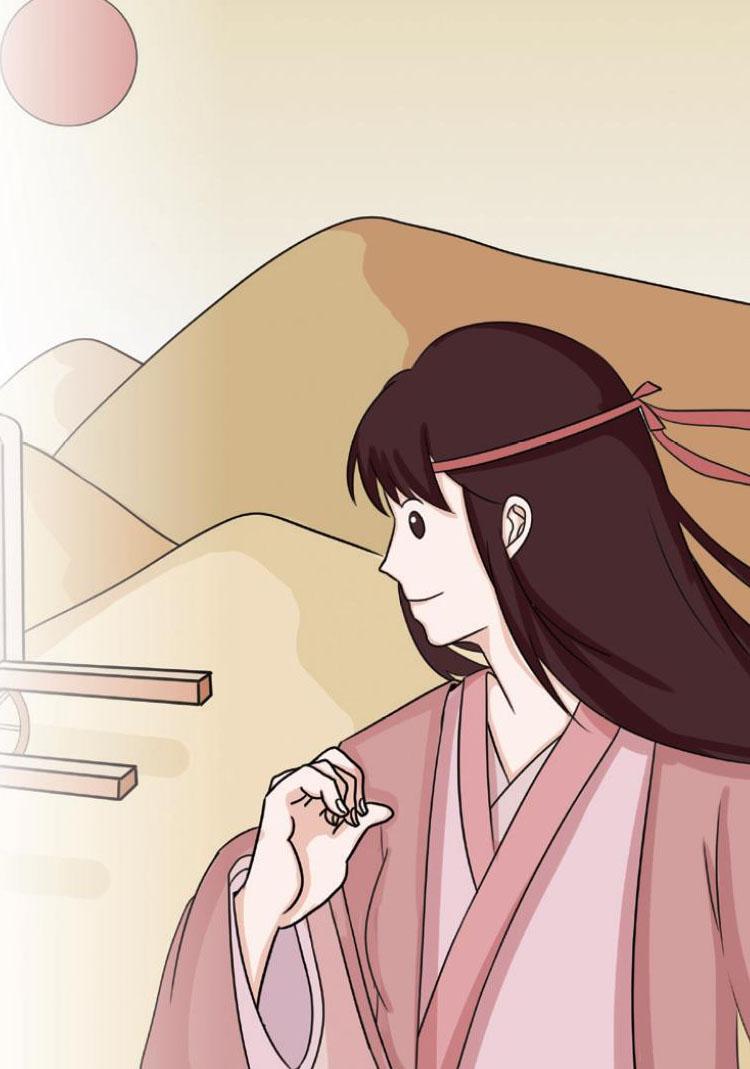

大風呼嘯而來,帶著沙粒,吹動著我不知何時戴上的頭巾,也吹動著駝鈴。駝鈴不知疲倦地響著,和著風聲。我輕輕解開了我的辮子,長發隨著殷紅的頭巾狂舞。我的裙擺和我的駝鈴在大漠上高歌。我的目光注視著遠方一座高高的沙丘。這一切都曾在夢中出現,令我魂牽夢繞。

“太陽就快落下來了吧?”我轉頭問他。

白衣少年看了一眼沙丘,點點頭。“我也快啟程了,能看到這般美景,也算是不虛此行!”他淡然地說著,語氣中隱隱有一絲不甘。

一輪火紅的落日在我面前緩緩沉下去,仿佛是在向照耀了一整天的大漠暫別。它是那樣的熱烈與張揚,這團火照出了我心底最初的赤誠,喚醒流浪已久的真實。

“大漠孤煙直,長河落日圓。”耳畔聽得少年的輕嘆,眼前霎時布滿了風沙。

再一睜眼,我已然回到了烏篷船。

天上一輪明月,圓潤而皎潔。今晚的月光是那樣的亮,又那樣的冷,是因為月亮只會反射太陽光的緣故吧。我起身拂袖,在最近的碼頭下了船。

再一次讀到那句詩,是在學堂給孩子們上課的時候。我的長發隨風輕舞,眼里仿佛又看見了那輪紅日。我的皮膚又感到了那種溫暖。大漠干爽的風,夾雜著幾粒沙子,伴著駝鈴聲,在我耳畔劃過。

我給孩子們逐字逐句地講著這首詩。自打那杯“落日圓”之后,我已戒酒三年。我已經可以坦然地披上綴著駝鈴的大紅頭巾走在街上,也終于活成了我自己的模樣。

- 東方少年·閱讀與作文的其它文章

- 疫情過后我去白塘植物園玩耍

- 未來某日

- 我是來自病毒星球的馬虎病毒

- 鯊魚叔叔出事了

- 心有方向路就直

- 我哭了