福州地區不同地層泥水盾構參數控制研究

李希宏,姚兆龍

(中交二航局成都城建有限公司,四川 成都 610000)

0 引言

隨著城市化發展,人口集中與現代化建設都大大增加了城市的交通壓力,迫切需要開發城市地下空間潛能。城市地鐵作為大型公共交通設施,可滿足城市人口快速流動的需求。地鐵隧道多位于經濟較發達、人流較大的地段,為減小對地面交通的影響,地鐵隧道多采用盾構法施工。盾構包含土壓盾構、泥水盾構和復合型盾構。

蔣曉天等[1]以沈陽地鐵11號線為依托,總結泥水盾構穿越富水砂礫層的掘進參數,為類似地層的掘進提供依據和參考。宋超業等[2]以瓊州海峽通道為依托,提出盾構長距離掘進關鍵技術。然而,盾構法施工機械化程度高,以高自重的盾構機為主要施工器具,在復合軟土地層中施工常常會出現盾構栽頭和下沉,對盾構施工極為不利。彭康等[3]對上軟下硬多變地層中泥水盾構的適應性進行合理設計,總結出多項盾構選型措施,有效提高施工效率。梁聰等[4]對盾構下穿京杭大運河過程中的盾構施工關鍵技術進行分析,表明選擇合適的盾構機型、優化掘進參數及二次注漿能較好地保證盾構順利下穿運河。秦佳佳[5]對合肥地區的盾構掘進參數進行有限元分析,驗證掘進參數。楊建烽等[6]利用有限元軟件對深圳地鐵10號線崗蓮區間進行沉降控制模擬,研究表明,同步注漿能有效控制成型隧道初期沉降,二次注漿作為輔助措施,可補救后期沉降。在富水軟土地層進行盾構施工,常常會出現盾構姿態超限,而對此種情況的研究很少。

本文基于福州地區特殊軟土地層進行研究分析,利用有限元分析3種不同地層中盾構法施工的沉降特性,結合實測數據,總結出適用于富水軟土地層泥水盾構施工的掘進參數。

1 工程概況

江邊村(始發)—鰲峰路(接收)區間為雙線雙洞盾構隧道,右線里程YDK37+764.431—YDK39+393.496,總長1 629.065m,共計1 357環;左線里程ZDK37+764.431—ZDK39+393.496,短鏈15.696m,總長1 613.369m,共計1 343環。采用2臺氣墊式泥水平衡盾構機施工。盾構區間跨越閩江,隧道掘進斷面地質以淤泥質土、淤泥夾砂、粉細砂、粉質黏土和含泥中細砂為主,具體參數如表1所示。由表1可知,粉細砂地層的變形模量較淤泥夾砂地層高出4MPa,稱隧道斷面上部淤泥夾砂地層、下部粉細砂地層的交互地層為上軟下硬交互地層。

表1 地質參數

2 數值模擬分析

根據福州地區的地質情況,利用MIDAS GTS/NX巖土分析軟件,對盾構掘進過程中不同地層的地表沉降進行模擬[7-8]。盾構掘進地層主要包含淤泥夾砂②4-4、粉細砂③2及含泥中細砂②4-6。隧道埋深分別按10.6,25.3,25.0m考慮。

利用MIDAS GTS/NX軟件分析典型地層單線掘進過程中的土體擾動情況,模型尺寸為60m×50m×50m,土體采用修正莫爾-庫侖本構,隧道及同步注漿層采用彈性本構模型。由于地層地下水豐富,模擬過程中須考慮浮力影響,根據式(1)計算隧道底部施加相應水頭的浮力值:

F=γwh

(1)

式中:γw為水的重度,一般取10kN/m3;h為水頭高度。

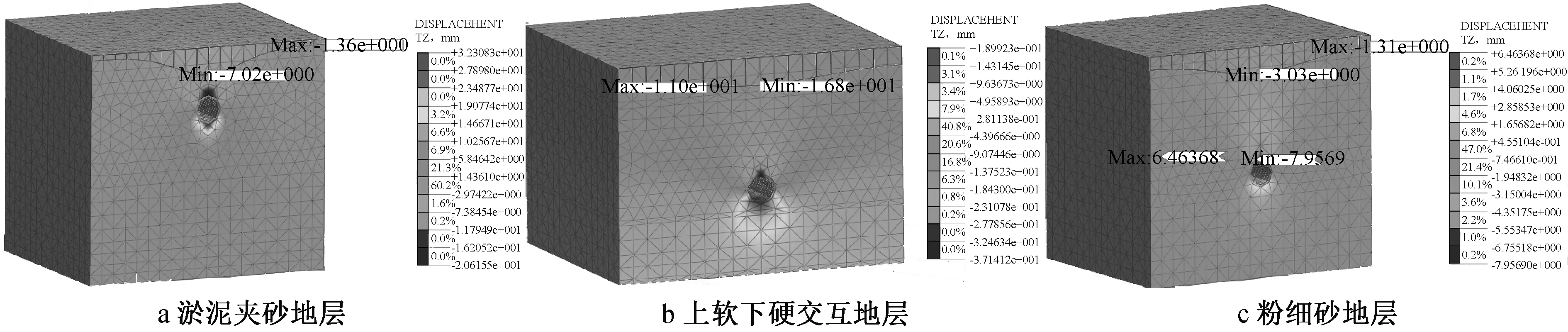

不同地層下盾構掘進后的地表變形及受浮力后的地表變形模擬結果如圖1,2所示,統計結果如表2所示。

圖1 盾構掘進中的地表變形

表2 模擬結果

圖2 受浮力后的地表變形

由圖1,2可知,掘進過程中隧道附近的地層變形為拱底隆起,拱頂沉降,地表沉降規律符合Peck沉降原理,呈正態分布。由表2可知,粉細砂地層掘進過程中,地層擾動最小,且在埋深相近并受地下水浮力影響的情況下,較上軟下硬交互地層的地表最大沉降量減小13.77mm,減幅達81.2%。受地下水影響后,各地層的沉降量均發生較大變化,淤泥夾砂地層中的沉降量下降40%,上軟下硬交互地層中的沉降量下降6.7%,粉細砂地層中的沉降量下降17.6%。

3 實際掘進參數分析

盾構掘進過程中,由于地下情況復雜,盾構機自重大,需根據掘進地層和埋深對各項參數進行實時調整。本次盾構掘進地層以軟土為主,采用安全系數較高的泥水氣墊式盾構機,掘進過程中盾構姿態及盾構掘進對地表的擾動難以控制[9]。

掘進過程中對泥水盾構的刀盤切口水壓力、扭矩、轉速、油缸推進速度、同步注漿量及同步注漿壓力等主要參數進行控制。選取本區間掘進過程中盾構機姿態良好部分進行參數統計分析,總結出適合福州地區特殊軟土地層泥水盾構施工的掘進參數,供類似組合地層的盾構施工參考[10-13]。

3.1 刀盤切口水壓

為保證刀盤掌子面穩定,需控制刀盤前方的切口水壓力,根據盾構所處地層的地質情況和隧道埋深確定切口水壓的理論上、下限值。

1)切口水壓上限值

P上=P1+P2+P3=γwh+K0

[(γ-γw)h+γ(H-h)]+20

(2)

式中:P上為切口水壓上限值(kPa);P1為地下水壓力(kPa);P2為靜止土壓力(kPa);P3為變動土壓力,一般取20kPa;γw為水的重度(kN/m3);h為地下水位以下的隧道埋深(算至隧道中心,m);K0為靜止土壓力系數;γ為土的重度(kN/m3);H為隧道埋深(算至隧道中心,m)。

2)切口水壓下限值

P下=P1+P′2+P3=γwh+

(3)

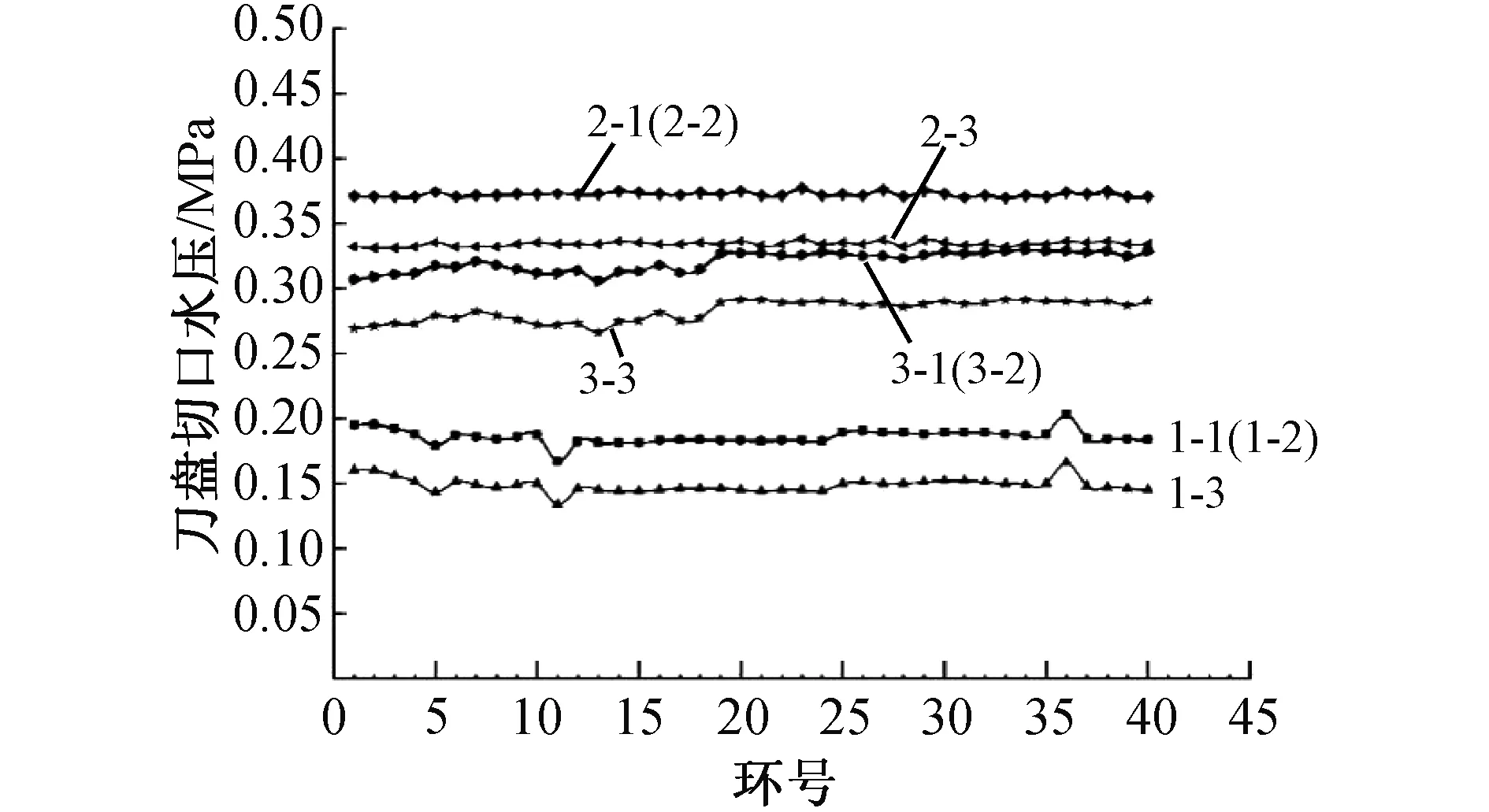

對淤泥夾砂地層、上軟下硬交互地層和粉細砂地層刀盤切口水壓值進行統計,如圖3所示。其中1-1代表淤泥夾砂地層中右部切口水壓,1-2代表左部切口水壓,1-3代表上部切口水壓,其他地層以此類推。由圖3可知,淤泥夾砂地層切口水壓值最小,為0.134~0.167MPa;粉細砂地層切口水壓值最大,為0.331~0.338MPa;上軟下硬交互地層切口水壓值介于其他2種地層之間,為0.266~0.291MPa;3種地層刀盤實際切口水壓均介于理論計算值之間,參數取值合理。

圖3 刀盤切口水壓曲線

3.2 刀盤扭矩

刀盤扭矩值主要考慮切削土體、摩擦力矩、抵抗旋轉產生的扭矩、渣土切削及攪拌渣土。統計3種地層中刀盤扭矩值,如圖4所示。由圖4可知,在粉細砂地層中掘進時,需較大扭矩值,產生這種現象的原因可能是粉細砂的內摩擦角較大,切削過程中受刀盤擠壓后形成密實架構,導致后續切削工作困難,需增大扭矩。淤泥夾砂地層中掘進時的平均扭矩為537kN·m,粉細砂地層中掘進時的平均扭矩為1 115kN·m,上軟下硬交互地層中掘進時的平均力矩為651kN·m。

圖4 刀盤扭矩

3.3 刀盤轉速

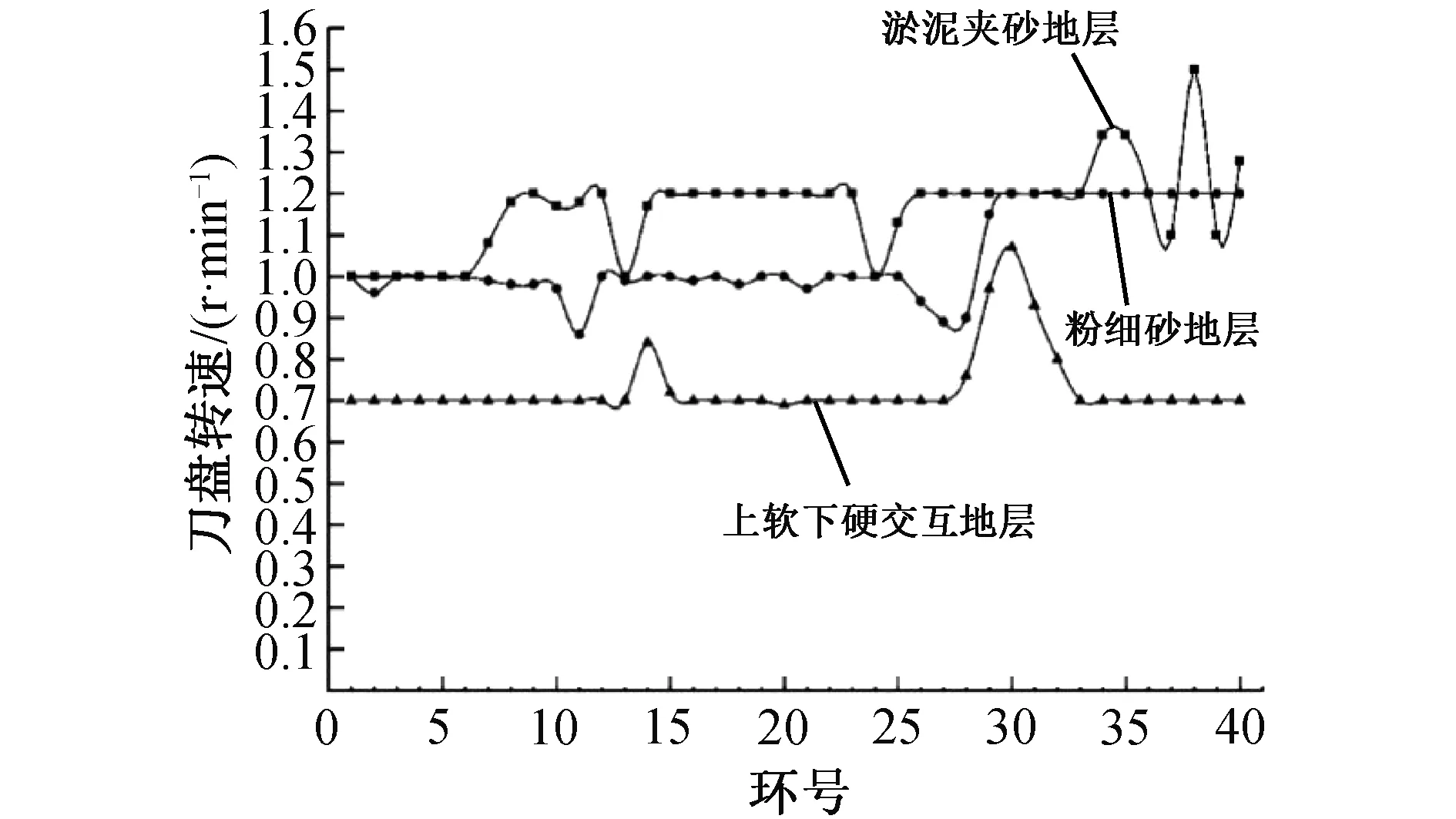

刀盤轉速需根據掘進地層的地質概況進行調整,統計典型代表地層的刀盤轉速數據,如圖5所示。由圖5可知,在淤泥夾砂地層中掘進的刀盤轉速最快,平均轉速為1.16r/min;在上軟下硬交互地層中掘進的刀盤轉速較慢,平均轉速為0.73r/min;在粉細砂地層中掘進的平均轉速為1.04r/min。

圖5 刀盤轉速

3.4 油缸推進速度

油缸推進速度根據4個分區油缸的平均速度求和平均得出,初入地層時,推進速度需進行適應性調整,待各項參數調整到位后,各地層中的平均推進速度基本上能保持平穩一致,平均推進速度在40mm/min附近波動,如圖6所示。

圖6 油缸推進速度

3.5 同步注漿統計分析

3.5.1同步注漿量

在盾構掘進過程中,由于盾體直徑與管片直徑間存在一定差值,為減小管片脫出盾尾后對原狀地層產生的影響,掘進時需同步注漿,保證能及時填充壁后空隙。統計分析3種典型地層中的同步注漿量,如圖7所示。由于粉細砂地層孔隙率高,同步注漿時考慮地層孔隙損耗,所以增加了同步注漿量,平均注漿量為7.27m3,淤泥夾砂地層孔隙率低,故同步注漿量較小,平均注漿量為6.21m3,上軟下硬交互地層中的平均注漿量為7.05m3。

圖7 同步注漿量

3.5.2同步注漿壓力

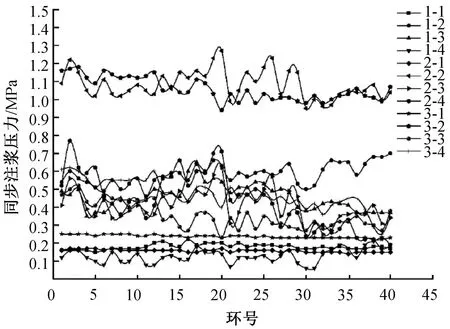

同步注漿是從盾尾注入,為保證注漿均勻,設置4個點位進行注入,考慮各部位的地層差異,盾構、管片及漿液自重,對各部位的注漿口采用不同壓力值注漿,統計分析3種地層中各注漿口的壓力值,如圖8所示。圖中1-1表示淤泥夾砂地層右上部,1-2表示右下部,1-3表示左下部,1-4表示左上部,其他地層以此類推。正常掘進過程中左、右部切口水壓控制值相等,故刀盤切口水壓曲線重合。由圖8可知,上部注漿壓力值均小于下部,右下部的注漿壓力在各地層中均高于其他部位,其中粉細砂地層和上軟下硬交互地層的右下部注漿壓力較大,可能是盾構所處地層的彈性模量較大,導致注漿難度大,不易注入。

圖8 同步注漿壓力

4 監測結果分析

4.1 隧道工后沉降分析

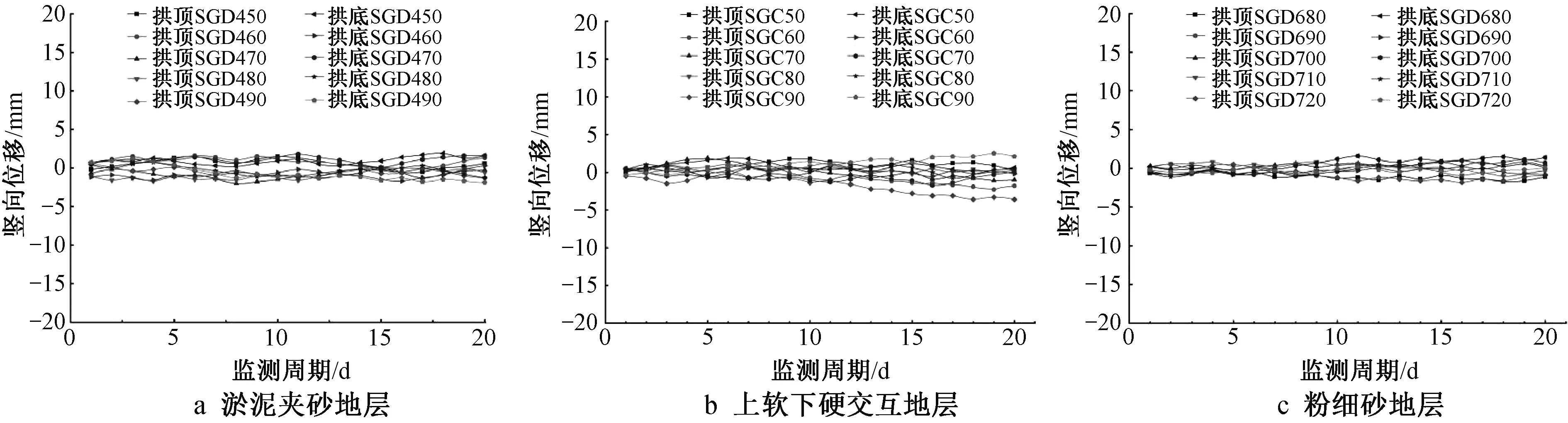

為及時掌握隧道工后沉降情況,對隧道拱頂和拱底豎向位移進行施工監測,每10環布置1個監測點,監測頻率為1次/d,監測周期為20d,從隧道成型開始監測,20d后隧道沉降穩定后終止[14-15]。選取3種典型地層的隧道豎向位移進行統計分析,如圖9所示。

圖9 典型地層成型隧道豎向位移

由圖9可知,隧道拱頂及拱底的工后變形量均較穩定,豎向位移一般為-3.6~2.1mm,均在監測要求限值內(±20mm)。這說明本次工后成型隧道穩定性良好,且后續施工對成型隧道影響較小。

4.2 地表沉降分析

地表豎向位移監測曲線如圖10所示。其中,DBC50~DBC90為淤泥夾砂掘進地層,DBC450~DBC490為上軟下硬交互地層,DBC680~DBC720為粉細砂地層。

圖10 地表豎向位移

由圖10可知,地表沉降最終的穩定沉降值與表2中的模擬值相近,均為上軟下硬交互地層變形最大,粉細砂地層變形最小,表明實際掘進參數與地層的適應性良好;在上軟下硬地層中掘進時,需注意地表沉降情況,必要時采取二次注漿和地面注漿加固措施。

5 結語

福州地區特殊軟土富水地層屬于臨海地區的復合復雜地層,掘進施工參考經驗較少,選取掘進過程中3種典型斷面的掘進參數進行統計分析,總結出適合每種地層的掘進參數,并結合MIDAS GTS/NX軟件進行數值模擬分析,驗證實際掘進結果的可行性。

數值模擬結果表明,上軟下硬交互地層中進行盾構施工對地層的擾動最大,掘進過程中需注意地表沉降影響,必要時采取加固措施;隧道工后沉降監測結果表明,隧道工后變形較小,掘進過程中的土體擾動對成型隧道影響較小,成型隧道自穩性良好。