證據中心理論在科學探究素養測量中的實踐與探索

李玉剛 閆白洋

(1.上海市崇明區民本中學 上海 202157)

(2.上海市行知中學 上海 201999)

隨著《普通高中課程方案(2017年版2020年修訂)》的發布,國內教育研究大多聚焦于核心素養和學科核心素養的內涵是什么、在課堂教學中如何發展學生的核心素養等問題,而關于核心素養測量與評價的研究則相對較少,也是國內外教育測量領域面臨的難題。科學探究是核心素養的重要組成部分之一,也是物理、化學和生物等學科核心素養的重要組成,對科學探究素養測量具有重要的研究價值。下面以生物學科為例,利用證據中心理論(Evidence-Centered Design,ECD),實踐探討科學探究素養的測量方法。

1 ECD理論對科學探究素養測量的價值

證據中心理論是由美國梅斯雷弗(Mislevy·RJ)等人提出的一種系統性、綜合性地進行評價設計的模型。目前,該模型已成為美國教育評價領域的主要研究方向和應用模式之一。科學探究素養的測量是對學生科學探究素養水平進行量化,《普通高中生物學課程方案(2017年版2020年修訂)》對科學探究素養內涵的描述均是高度抽象概括、結構復雜的高階技能。這些技能的測量不僅要進行紙筆測驗,也要進行表現性評價。但是,表現性評價存在測量困難、評價有失公允等問題,較少應用于高利害的大規模測驗中。如何通過學生的紙筆測驗測量學生的科學探究素養水平成為教育研究者不斷實踐和探索的主題。紙筆測驗測量學生的科學探究素養需要系統性反思測量的理論基礎、方法策略和技術路線等,而ECD模型完美地契合了科學探究素養測量的理論需求。ECD模型強調“基于證據的推理”進行評價設計的方法,該模型首先運用測量工具獲取證據,再用數理統計模型對測量目標進行基于證據的推理,利用ECD模型測量學生科學探究素養是可行的。

2 ECD理論對科學探究素養測量試題開發中的應用

ECD模型主張基于學生在特定情境下,針對情境任務所表現出的試題解答答案、所說所做等行為表征來推斷學生知道什么、能做什么或核心素養水平,在科學探究素養測量試題的命制中,需要設計情境、試題和任務等,讓學生去解答或者完成,然后收集學生的學習證據(答案、表現和作品等),推論學生科學探究素養水平。ECD模型的概念性評價框架(conceptual assessment framework,CAF)提供了評價系統的設計藍圖,該框架由學生模型(Student Model)、證據模型(Evidence Model)、任務模型(Task Model)、組合模型(Assembly Model)和呈現模型(Presentation Model)等5個模型構成,如圖1所示。

圖1 ECD模型的概念性評價框架

2.1 學生模型

學生模型是為了明確測量目標和測量內容,也就是解決“測量什么”的問題,決定了學科概念的選擇、情境的設計、試題的編制和評價的實施等各個環節。學生模型的重要組成成分是學生模型變量,學生模型變量是測量目標所需變量的集合,可以是一個變量,也可以是多個變量;可以是直接觀察的變量,也可以是無法直接觀察的變量;可以是獨立的,也可以是相互關聯的。收集的全部證據是為了確定這些變量的值,這個值可以是一個分數,也可以是一段具體的描述。這些變量的值反映了學生在某一素養中所達到的水平。通常,這個變量的值是以概率分布的形式推斷學生在某一素養的水平。

例如,在測量學生科學探究素養水平時,可以根據新課程標準中的學業質量要求和核心素養水平來確定學生模型的變量。科學探究素養的變量包括探究方案的設計和探究方案的實施。確定好學生模型變量后,需要對模型變量進行結構化處理,以表征各模型變量之間的關系,可以通過圖式的形式進行表現,如圖2所示。

圖2 學生模型變量的圖式結構

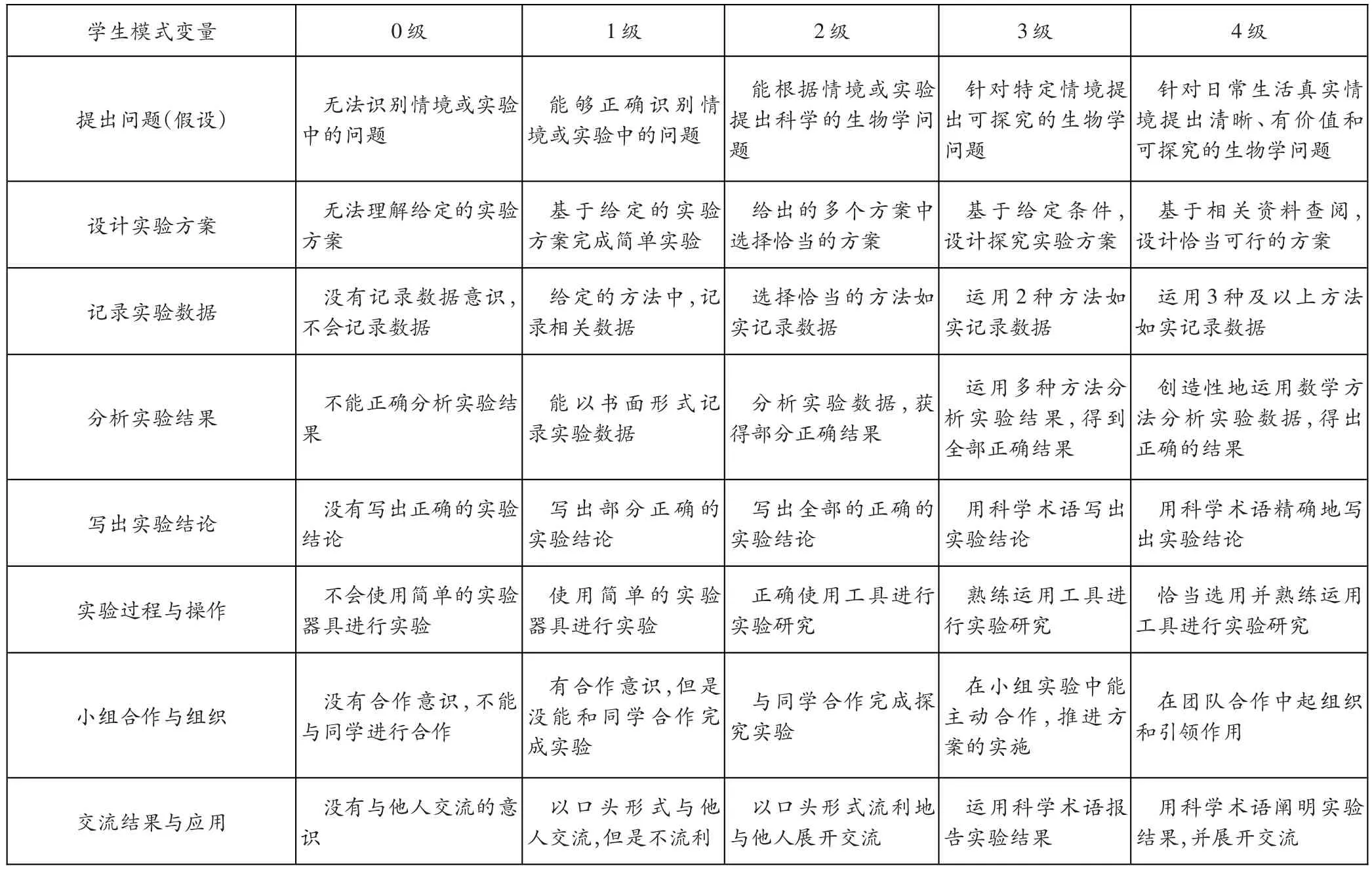

2.2 證據模型

證據模型的目的是確定測量方法,也就是解決“如何測量”的問題。在證據模型設計時,詳細描述學生在完成任務(試題)中的表現(答案),以給學生模型變量賦值。證據模型包含證據規則和測量模型。證據規則描述的是在共同的解釋框架下,學生在任務(試題)上的行為表現(答案)的評分標準。教師通過證據規則,可以從學生在具體任務情境的各種表現中抽取顯著特征,形成能夠支持所判定水平的證據。科學探究素養的證據規則見表1。

表1 科學探究素養各變量的證據規則

測量模型是將通過證據規則獲得的分數和學生模型變量以特定結構和方式連接起來的概率模型,解決了如何整合個體在一系列任務上表現出來的證據,執行從證據到推論的推理過程,這種關系可能是概率性的或邏輯性的。因此,測量模型可以采用雙因子模型(Bi-factor Model),即設置一系列任務(試題),從學生完成任務的行為(答案)中提取特征,并根據證據規則判定分值或等級,進一步估計學生所處目標水平。

2.3 任務模型

任務模型是開發測量工具,也就是解決“用什么測量”的問題。通過設計情境任務(情境問題),收集學生在完成任務(解答試題)過程中的各種表現(答案),以此獲得證據模型所需的各種證據。任務模型的設計要緊緊圍繞著學生模型和證據模型,突出情境任務的靶向性、探究性和新穎性。任務模型通常是一系列的情境任務,對不同的情境任務,測評的方向不同。例如,在測量科學探究素養中的學生模型變量“提出問題”和“寫出實驗結果”時,編制試題如下(改編于上海市2016年生命科學高考試題)。

任務情境:蝌蚪遭遇捕食者攻擊時,尾部會發生不同程度的損傷。尾損傷是否會影響蝌蚪的游泳速度?

(1)根據任務情境,提出假設:_____________。

(2)在取樣時,需要采集某地多個水塘中特定發育期的林蛙蝌蚪回實驗室飼養。在多個水塘中取樣是為了______________________________________。

(3)為使蝌蚪更好地適應飼養箱環境,控制因素應包括______________________________________。

(4)選尾部完整的蝌蚪,統一編號后分為3組,用于尾損傷處理。分組的最重要依據是_____和_____。

(5)根據尾損傷處理情況,將3組蝌蚪命名為輕微損傷組(QW)、嚴重損傷組(YZ)和對照組(不損傷,CO),待傷口愈合后進行后續實驗。實驗后需要記錄的實驗數據包括______________________________。

(6)圖3所示兩次實驗結果,實驗結果一可以得到的結論是_________________________;實驗結果二可以得到的結論是_________________________。

圖3 實驗結果示意圖

科學探究素養注重學生在實際探究或實驗過程中的行為表現,但是這種行為表現在當前評級制度中較難實現。因此,在任務模型中,教師只能通過具體情境測評學生科學探究過程中的表現。例如,試題(1)測量學生提出假設的能力;試題(2)~(4)測評學生的實驗設計能力,包括取樣、控制變量和分組依據;試題(5)測量學生記錄實驗數據能力;試題(6)測量學生創造性地運用數學方法分析實驗結果,并得出正確的實驗結論能力。

在科學探究素養各變量的證據規則(表1)的基礎上,結合案例情境任務的具體實際,建立了案例的證據規則,見表2。

表2 案例的證據規則

2.4 組合模型

組合模式是根據課程標準要求、學生已有概念和技能、學生認知特征等因素協調學生模型、證據模型和任務模型的組合運作,是為了更精準地測量學生模型變量。組合模型包括項目選擇的目標、項目選擇的策略和項目選擇的限制因素等。在組合模型設計時,教師首先要明確測評的學生背景,即學生的生物學概念儲備,學生的認知能力,認知態度等。其次,要明確測評目標,測評的是核心素養一、二水平,還是三、四水平、相關的生物學概念、任務的復雜程度等都需要進行調整。最后,情境任務要多樣化、廣泛化,避免任務情境的單一性,還有是否為合作完成等。

2.5 呈現模型

呈現模型是情境任務通過什么形式呈現給學生。當前,情境任務的呈現方式有計算機或網絡、紙筆和學生檔案袋等。計算機或網絡使情境任務具有交互性,更加生動,激發了學生的答題興趣,還能記錄學生的答題軌跡,并自適應地推送試題等優點。但是,這種方式有情境任務開發成本較高、所需計算機數量不足等缺點。基于此,當前測量學生科學探究素養的呈現模型大多選擇紙筆測驗。紙筆測驗具有試題編制容易、學生作答方便、教師批閱簡單等優點。不過,在科學探究素養測量的紙筆測驗的呈現模型中,可以以文字、表格、折線圖、曲線圖等方式呈現試題內容、實驗結果等信息。在測量學生科學探究素養時,教師需要根據實際情況進行選擇。

3 ECD理論測量學生科學探究素養的實踐與反思

筆者利用ECD模型進行了高中生物學科學探究試題的命題和測評實踐。結果顯示,ECD模型下的科學探究素養的測量方式獲得了學生和教師的普遍認可,并科學地實現了科學探究素養水平判定。但是,科學探究素養中“小組合作與組織”“實驗操作”等僅通過紙筆測試并不全面,還需要基于ECD模型制定工作單或現場觀察等方式進行命題測量。科學研究中的科學精神和科學態度如何測評?這一系列問題將是以后研究的重點。科學探究素養的測評任重道遠,需要更多的教師進行探索和實踐。