城市發展與河網演變間的相互作用

——以鄭州市主城區為例

羅英菡, 劉 暢, 田國行

(河南農業大學 風景園林與藝術學院, 河南 鄭州 450002)

城市河流肩負著行洪排澇、蓄水調節的功能,是城市水資源的重要載體。快速城市化發展以來,河網水系受到人類活動影響最為強烈[1-2],不透水面的急速擴張改變了城市河網格局[3],帶來洪澇頻發、水質惡化等一系列水安全、水生態問題,制約了城市可持續發展[4],引起了廣大學者的關注,對城市水系的研究也從治污、保質轉移到恢復生態河網水系[5],因此,研究了解城市發展與河網水系間的相互作用具有重要意義。從1945年提出的Horton定律和Strahler河流分級方法到結合GIS空間技術,對城市化下河網水系結構與功能的變化進行了許多研究,結果表明,全球60%的河流隨著城市化進程而改變[6],不少高度城市化地區失去了至少85%的河道,芝加哥和洛杉磯等大都市出現了“城市河流沙漠”現象[7-8]。國內則多以東南沿海平原地區高城市化的上海、深圳以及長三角、珠三角等城市群流域為研究對象,袁雯等人分析得出上海河流結構呈現自然型—井型—干流型演變趨勢[9],蔣祺等人發現長沙市各個時期城市發展速度與水系衰減速度呈正相關關系[10],楊柳等[11-12]發現蘇州市近50 a城市化對水系衰減的貢獻率達67%以上,在長三角平原區,城市化影響了河網的形態結構和空間格局,主干河流被渠化、次支河流淤積被填埋,導致水系衰退。但城市發展與河網水系之間的影響不是單向的,城市發展給河網帶來破壞與促進作用,同時河網也會給城市發展以支撐與約束作用,兩者在發展中通過正向與反向的動態反饋以達到耦合共生[13-14]。當前文獻較多闡述了平原河網區高度城市發展對河網形態結構的影響,研究區域與方向多相似,而對于系統分析城市發展過程中與河網水系間耦合協調性測定分析的文獻較少,尤其是高速發展的中原地區,水資源總量較少使得對河網的保護更為重要。

鄭州市地跨黃河、淮河兩大水系,正處于國家中心城市的擬建設階段,是中原地區交通、貿易的重要樞紐,超大的城市尺度和迅速的城市化發展強烈地改變了地表河流,并嚴重影響了雨水資源的時空分布。基于以上分析,本文選取河南省鄭州市主城區為研究區,在分析河網特征變化同時建立城市發展與河網演變的耦合模型,通過計算綜合發展指數、耦合度和耦合協調度來分析城市發展與河網間耦合協調度變化,為內在結構的調整與合理保護和城市從開拓和建設轉向以統籌協調資源保護的發展提供依據。

1 研究區概況

鄭州市主城區位于鄭州市中部偏北區域,地處黃河沖積形成的平原地區,地勢平坦,地跨北緯34°36′6.80″—34°58′17.09″,東經113°26′48.90″—113°51′53.33″,主要包括二七區、金水區、中原區、惠濟區、管城區,總面積1 033.47 km2。主要河流有賈魯河、金水河、熊耳河及東風渠等,均為季節性河流,屬淮河水系,其中除賈魯河和七里河下游、潮河有少量基流外,均無自然基流且多為排污河道,年降水量由南向北逐漸遞減。鄭州市作為中部地區經濟發展、交通運輸等的樞紐,城市化發展程度高、速度快、尺度大,致使河流兩側多被占用為建設用地,河道變窄并趨于硬化,擺動范圍縮小,河流水域面積縮小,改變了城市水循環過程。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源與處理

2.1.1 空間數據 本文空間數據來源于地理空間數據云,結合1994年前后的“民工大潮”擴大了城市建設隊伍;2003年將河流生態建設納入規劃建設理念的鄭東新區開工;到2012年東區龍湖開始蓄水和2014年南水北調的完工,豐富了鄭州的河湖水系;再到2018年鄭州擬建國家中心城市,因而選擇1994,2002,2009和2019年作為研究年份,下載Landsat系列遙感影像,通過ENVI軟件對影像進行預處理并采用監督分類法目視解譯結合實際情況,將主城區分為水體、建設用地、綠地和農田4類土地利用類型,得到土地利用數據。

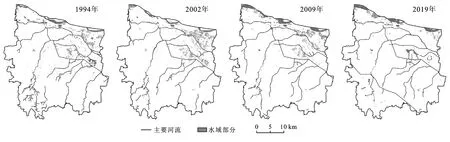

2.1.2 水系提取 通過影像的多波段融合并采用徐涵秋的改進歸一化差異水體指數提取水系,進一步結合土地利用數據、谷歌影像人工解譯得到主城區河流分布圖(圖1)。

圖1 鄭州市主城區1994,2002,2009和2019年河網變化

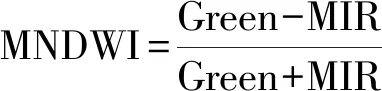

(1)

式中:Green,MIR分別為綠波段和中紅外波段,可增強水體與建筑物的反差,增加水體提取的準確[15]。

2.1.3 統計數據 城市發展數據來源于河南省鄭州市統計局1994,2002,2009和2019年的《鄭州市國民經濟和社會發展統計公報》。

2.2 研究方法

2.2.1 網格化密度 網格化河網密度(Dr):體現一定區域內河流分布的疏密程度,與地形坡度有緊密聯系,值越大表明流域內地勢平坦且調蓄能力強:

(2)

式中:l為網格中河流長度;r2為網格面積。

河網密度與網格邊長通常運用均值變點分析法進行突變點的檢驗[16]得到最佳網格尺度。

在有序數列{Xi},i=1,2,…,N中,以Xi點為界分為兩段,計算每段樣本的算術平均值和樣本平均值,統計S,Si,兩者差值最大時對應的點即突變點[17]。

(3)

(4)

式中:t1=1,2,…i-1,t2=i,i+1,…,N分別代表以Xi點為界的兩段樣本。

2.2.2 河網特征指數

(1) 水面率(W):該值越大河湖總面積越大。

(5)

式中:a為河湖總面積(km2);A為流域總面積(km2)。

(2) 支流發育系數(K):該值越大河網支流發育程度越好。

(6)

式中:Lt表示支流總長度(km);Lm為干流總長度(km2)。

(3) 主干流面積長度比(Rw):該值越大則單位長度主干河流面積越大。

(7)

式中:Am為主干河流總面積(km);Lm為主干流總長度(km)。

(4) 河流曲度(Sr):該值越大河流形態越自然化。

(8)

式中:L流域內河流總長度(km);Ls流域內各條河流的直線距離之和(km)。

2.2.3 城市擴展強度 擴展強度(G)表示研究時間內主要建成區變化的快慢程度[18]。

(9)

式中:La,Lb為研究時段初期和末期主建成區的面積(km2);t為研究時段長(年)。

2.2.4 耦合模型

(1) 標準化處理。采用極差標準化方法對原始數據進行無量綱處理,計算公式為:

(10)

(11)

式中:Sij,Oij分別為第i年的第j項指標的標準化值與原始數值; max,min分別對應各年份中最大值和最小值[19],其中,指標數據越大對系統發展越有利的正趨向性數據采用公式(10),相反負趨向性數據采用公式(11)。

(2) 權重計算。采用主觀與客觀賦值相結合的辦法[20],一級指標采用主觀賦權法,二級指標利用客觀賦值變異系數法計算權重,計算公式為:

(12)

(13)

式中:CVj為標準化后第j項指標的變異系數;Dj為標準化后第j項指標的標準差;Sj為標準化后第j項指標的平均值[21]。

(3) 綜合指數計算。為避免系統自身組成因素的穩定性、非線性過程的影響[22],利用線性加權法計算各系統綜合指數,計算公式為:

E=∑wiei(i=1,2,3,…,n)

(14)

R=∑wjej(j=1,2,3,…,n)

(15)

式中:E,R分別為城市化發展與河網演變系統的綜合指數;Wi,Wj分別為兩個系統的第i,j項指標的權重值;ei,ej分別為兩個系統的第i,j項指標的標準化值。

(4) 耦合度與耦合協調度。反映城市發展與河網演變間的耦合程度,計算公式為:

T=a×E+b×R

(16)

(17)

(18)

式中:T為城市發展與河網演變系統的綜合協調指數;C為耦合度;D為耦合協調度;a,b為待定系數,取a=b=0.5;k為調節系數,這里k=2。

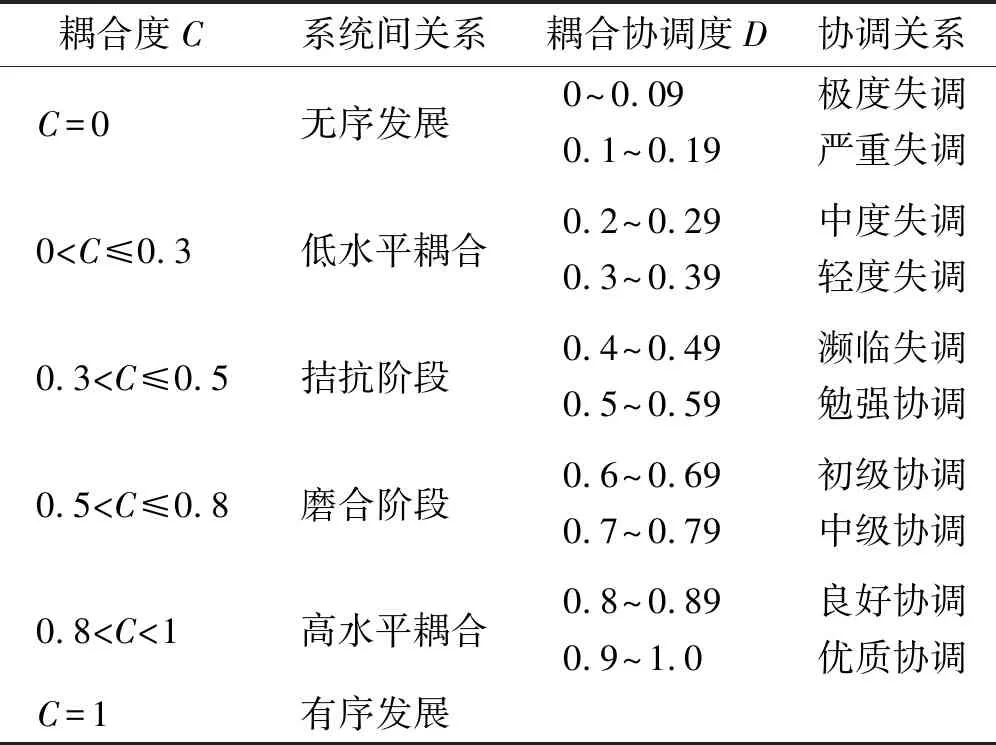

耦合度C取值范圍為[0,1],值越大表示發展越有序,但不能反映系統自身的發展水平,于是引入耦合協調度D,劃分標準根據廖重斌等學者的成果[23]以0.5為界大體分為失調和協調兩個區間,具體劃分詳見表1。

表1 系統耦合協調等級[23]

3 結果與分析

3.1 城市發展對河網特征影響

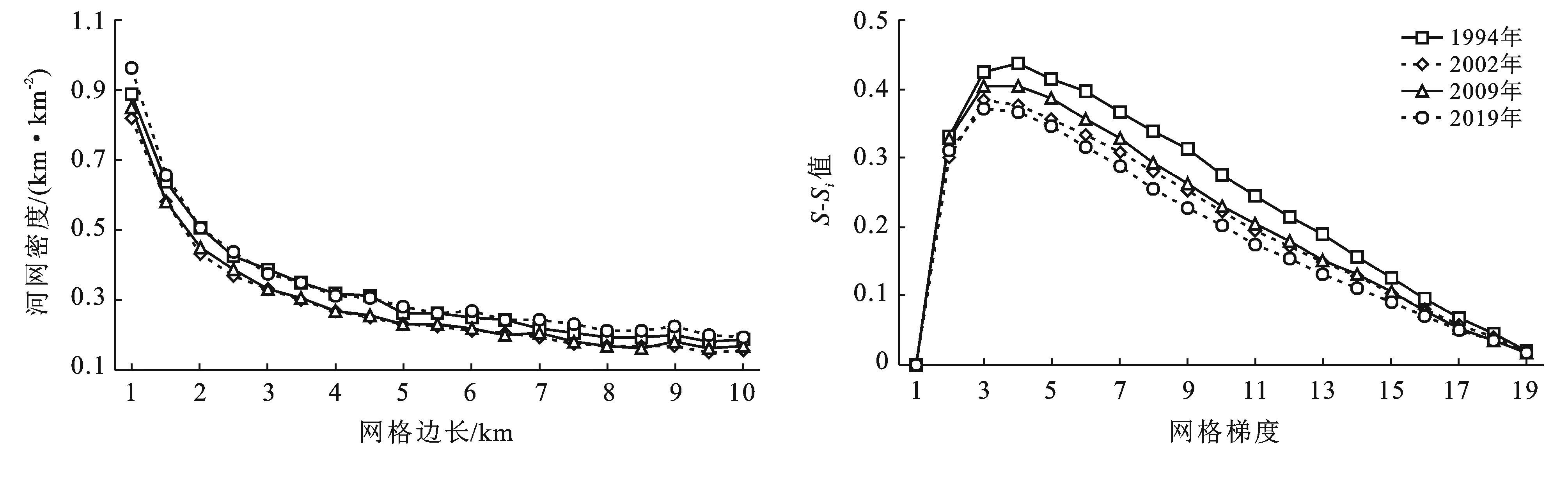

3.1.1 最適格網密度分析 將網格邊長分別設置為1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5和10 km共19個網格梯度,分別繪制網格邊長與河網密度的關系圖(圖2),得到研究區各個年份變化趨勢均為隨著網格邊長的增加,河網密度不斷下降,則河網密度與網格邊長存在一定冪函數曲線關系。將數據分為兩段樣本,分別計算總體樣本的平均值和方差以及分段樣本的算術平均值和方差,繪制S-Si與網格梯度的變化曲線圖(圖2),結果顯示1994,2002,2009和2019年這4 a變化趨勢整體一致,均隨著網格梯度的增加,S與Si的差值呈現出先增大后減小的變化趨勢,前3個網格梯度下曲線上升趨勢迅猛,在第3梯度處差值達到最大,在第3梯度后曲線逐步下降,符合均值變點法突變點的特征,則第3分割點即為格網密度的最佳網格尺度,與網格邊長與河網密度關系圖對應可得最適網格邊長為2 km。

圖2 鄭州市主城區最適單元網格分析

以2 km×2 km網格為標準,分別對1994,2002,2009和2019年河流單元網格密度進行分析得到整體密度降低、密集區塊不斷分散的變化特點,由1994年的兩個主要高密度區演變為2019年中低密度區廣散分布。其中西南部丘陵地區,受城市開發影響顯著,密度降低最大,減小了1.56;東部由于新區的規劃建設使得主干河道得到一定保護,而支流明顯減少,以龍子湖北部區域為例,初期河道支流豐富、形態自然化,隨著城市進一步的建設發展,到2019年支流消失,河道渠干化。

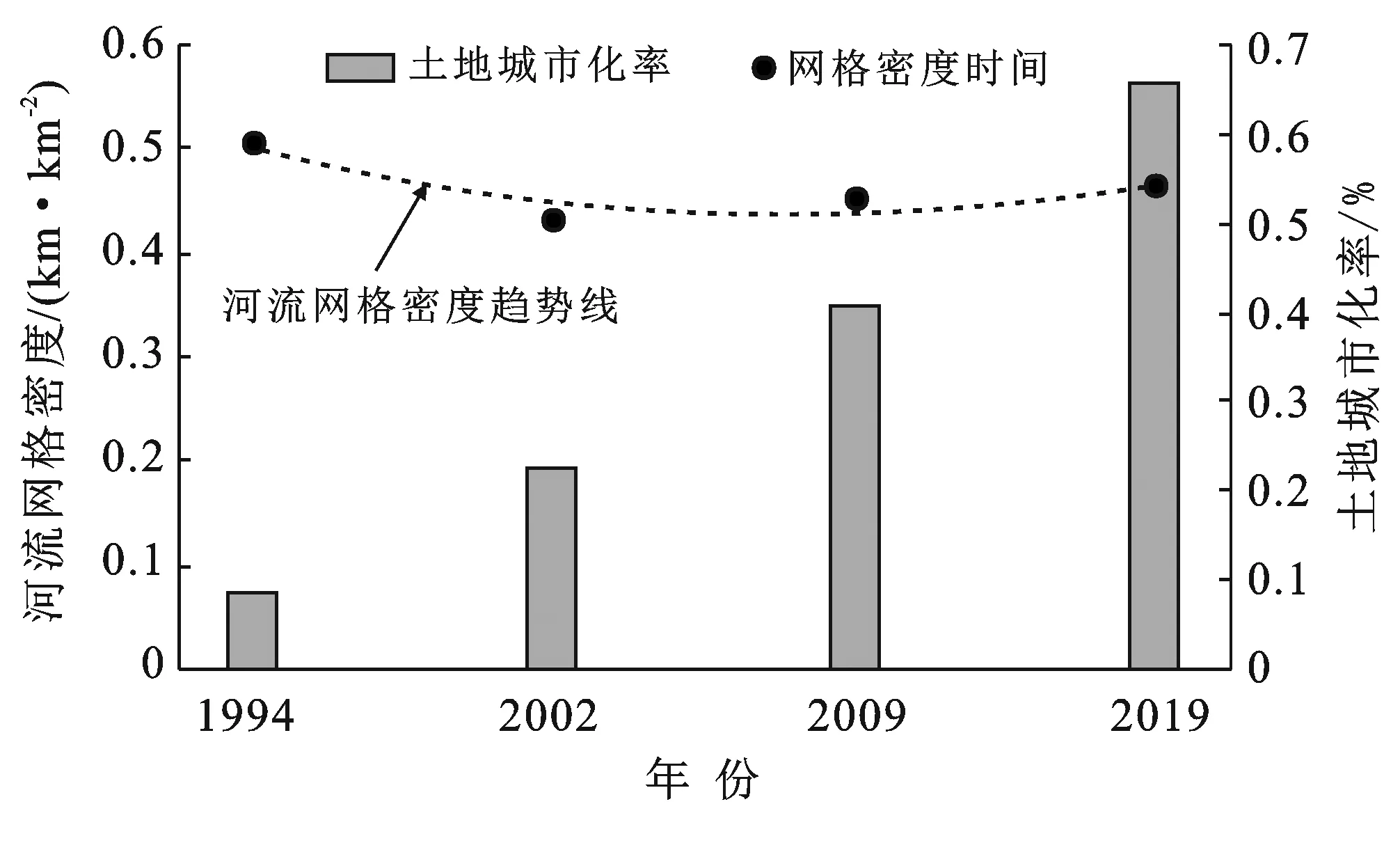

本文以建設用地占比來表示土地城市化率,結合河網密度的變化進一步分析發現[24-25],在研究時間段內河網密度隨著土地城市化率的增加呈現先降后升的變化趨勢。初期城市一味的發展忽視了對河網水系的保護與建設,建設用地不斷擴張并開始擠壓侵占河流用地,改變了土地利用類型,河道的減少較大程度地改變了河網的數量與布局,直接影響了河網密度等數量特征的變化,到后期人們開始注重河流生態的建設,疏通河道、開鑿湖泊運河等人工生態水系的一些列措施的實施,提高了河流密度,一定程度改善了河網結構與布局。說明城市發展對河網既有破壞作用也有促進作用(圖3)。

圖3 鄭州主城區1994,2002,2009和2019年土地城市化率與河流格網密度關系

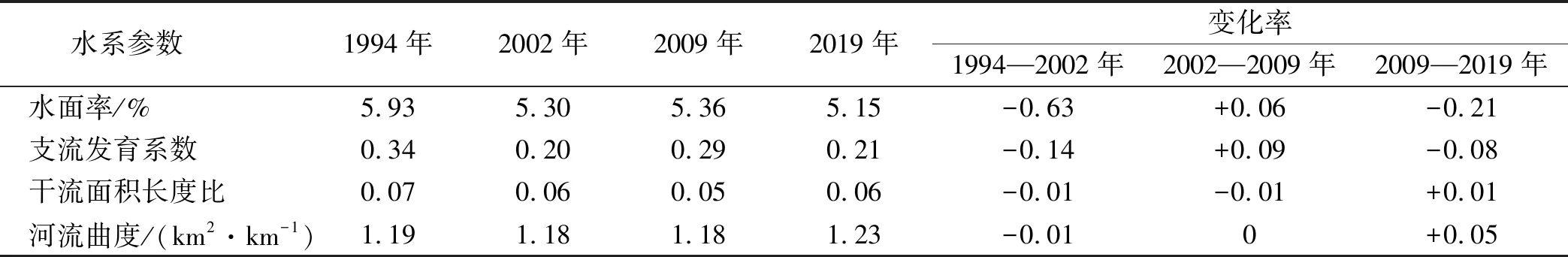

3.1.2 河網特征指數變化 通過對1994,2002,2009和2019年各項水系指數的計算可以得到,城市化帶來的“他組織”效應對河網影響較大,地下水的過度開采導致河道水源減少,主干河流被硬質渠化、末端支流干枯消失,使河網支流數量明顯減少、形態線型、結構單一化,特征指數整體呈現下降趨勢(表2),1994—2019年支流發育系數下降0.13,水面率縮減了0.78%。城市發展一方面通過用地擠壓與資源索取的路徑對河網演變產生破壞作用,另一方面則通過可持續發展與社會需求路徑促進河網的發展。在政策指導與鼓勵下,城市大步發展,而城市發展的突出表現即為土地利用的轉變,隨著人群向城市的涌入和硬質下墊面的增加,用地緊張導致建設用地開始擠壓河流用地。同時對地下水的過度開發和對環境資源的過度索取,導致河流水源減少、末端支流干枯消失,加上河岸濕地的減少、河道渠化等極大的破壞了河網形態與結構,導致河網退化。而河網水系與城市儲水排水、氣候調節、環境安全等方面聯系密切,河網的退化會帶來水源減少、城市內澇、城市熱島、水污染等問題隱患,同時,人們開始重視生活質量,追求自然化的生活環境。因而,城市開始重視可持續性發展,從2003年鄭州東區的建設開始,將河網建設納入規劃系統,到2007年《鄭州市生態水系規劃》的發布,采取疏通河道、微彎整治、支流改道等人工措施干預,再到2015年鄭州市環城生態水系循環工程建設,建設生態引水工程和重要河流生態保護帶限制性規劃調控[26]的實施,使河網形態較長時期保持穩定,穩固了河網結構,特征指數也有所回升。如金水河,1992年硬質河段約為18.4 km,2000年后快速發展使硬質河道在2017年達到35 km,城區河道基本硬質化[27],后期適當地人工干預,構建綠色生態廊道,形成以金水河為紐帶,周邊綠地公園環繞的空間格局;如潮河與魏河,拓寬河面并依托賈魯河開鑿湖面與運河打造人工水系,提高了河網特性,但仍存在河流走向線型的問題,說明在城市發展同時,對河網水系采取適當人工措施的干預對河流結構保護與重塑起到了一定促進作用,但仍需進一步加強對河網的修復與保護。

表2 鄭州主城區1994,2002,2009和2019年河網特征指數變化

3.2 城市發展過程地形對河網演變的影響

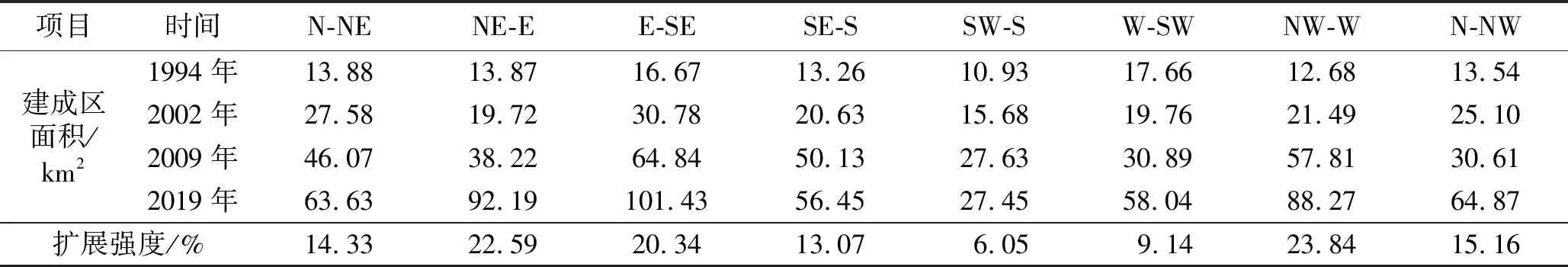

河流的演變與地形也有較大聯系,選取主城區的幾何中心為圓心,適當半徑畫圓將主城區等分為北方(N)、東北方(NE)、東方(E)、東南方(SE)、南方(S)、西南方(SW)、西方(W)、西北方(NW)8個方向,疊加不同時期下主要建成區矢量圖,得到主城區各個方向在時間上的擴展情況。通過表3可以看出,鄭州主城區在NE-SE和NW-W方向上擴展強度大,SW-S方向上擴展強度最低,整體向東擴展。結合地形高程與河網可知,主城區總的地勢為西南高東北低,河流走向為西南到東北,位于上游的西南地區地面溝壑縱橫,開發難度大,同時南水北調干渠東西向穿過,水源保護也為城區向西南擴展增加了一定阻礙,擴展強度僅為6.05%,仍使河網密度下降了1.56,而東北部多為平原地區,地勢平坦,且賈魯河、金水河和索須河等在此區域交匯,NE-SE區域擴展強度達21.36%。則河網對城市發展的影響表現為支撐與約束作用:支撐作用通過城市擴展與物質供給路徑體現:鄭州主城區東部平原地區建設成本低,見效快,為龍湖、龍子湖、南北運河等人工水系的修建提供了便利,強化了東部地區的河網結構,主干河流影響著城市發展形態,支流控制引導著城市的擴張,因而東區生態水系與綠色廊道的進一步修建使之逐漸成為城市的支架與血脈,引導著城市擴展,并確保了水源和城市的生態循環、氣候調節與水質凈化,提供了城市發展必須的物質基礎,支撐著城市的持續發展。約束作用則通過建設成本與環境質量路徑體現:隨著城市發展,人類活動的影響和對環境需求量的不斷增加,硬質地面取代河道兩岸灘地,河道渠化、水面縮小、水源減少、河流干枯等問題使河網水系的承受能力逐漸趨于閾值,生態平衡的破壞與環境質量的下降,增加了人工修復的經濟損失,對生態脆弱地區更是帶來不可逆的破壞而失去生存空間,這些都增加了城市建設成本,對城市的持續發展起到了一定約束作用。

表3 鄭州市主城區1994,2002,2009和2019年各方位擴展強度

3.3 城市發展與河網水系的耦合協調分析

城市發展與河網具有相互限制、相互促進的關系。引用耦合模型,當城市發展水平較低時,河網對城市發展的約束力不大,耦合作用較低,隨著城市發展對河流索取的增加,使河網系統的承受能力趨于閾值,開始阻礙城市的發展,于是城市規劃建設者開始改善河網特性,提高承受力,緩和二者矛盾,使城市進一步發展,直到河網系統的承受力再次趨于閾值,如此往復,兩者的耦合協調度也在過程中不斷地調整、磨合、提升[28]。

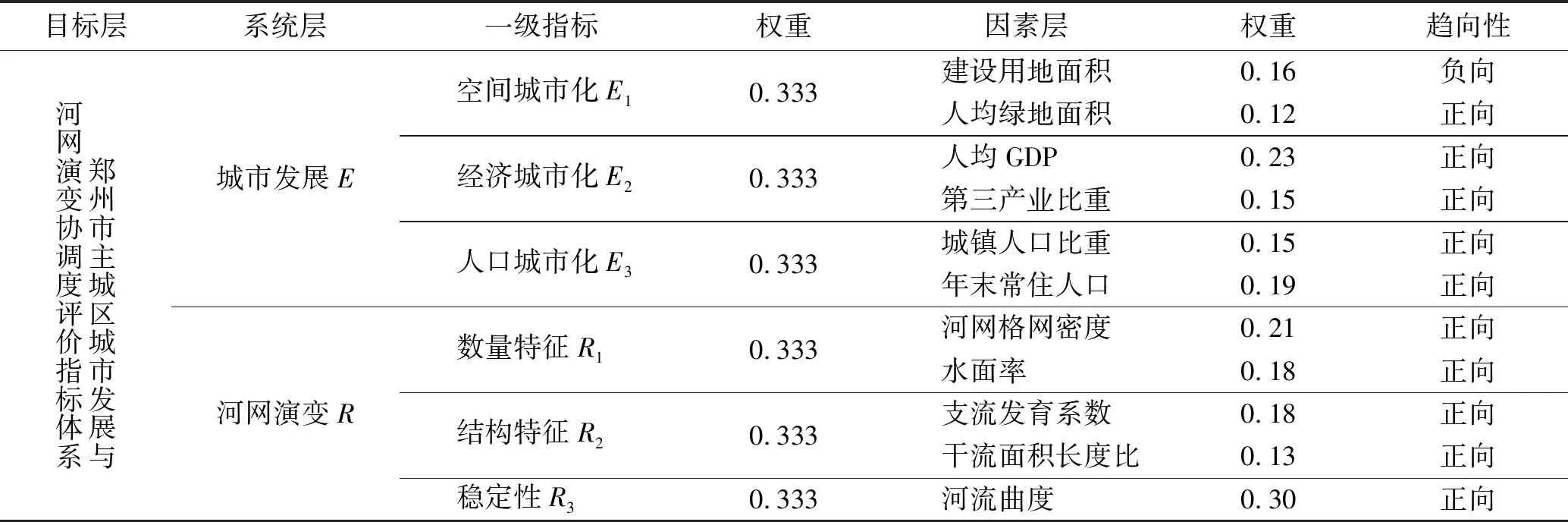

3.3.1 模型指標確定 城市發展選擇空間、經濟和人口城市化三方面構建6個二級指標進行測算,河網演變則選取數量、結構、穩定性三方面構建了5個二級指標進行測算(表4)。11個指標中建設用地占比為負向型指標,即指標值越小越利于城市發展與河網演變的協調發展,其余10個指標均為正向型指標,即指標值越大越利于兩者協調發展。衡量一個城市的發展程度離不開對空間、經濟、人口三方面的分析,因此本文認為一級指標中3個方面對城市發展的貢獻是相等的,基于權重總量為1,則各項權重占比均為0.333,同理,數量、結構和穩定性方面的描述對河網的演變分析同樣重要,所以一級指標中三項權重均為0.333。通過公式計算得到二級各項指標權重,發現河流曲度權重最大,為0.30,最能反映城市發展對河網形態造成的影響,其次為人均GDP,是衡量城市發展程度的重要指標。

表4 鄭州市主城區城市發展與河網演變協調度評價指標體系指標權重

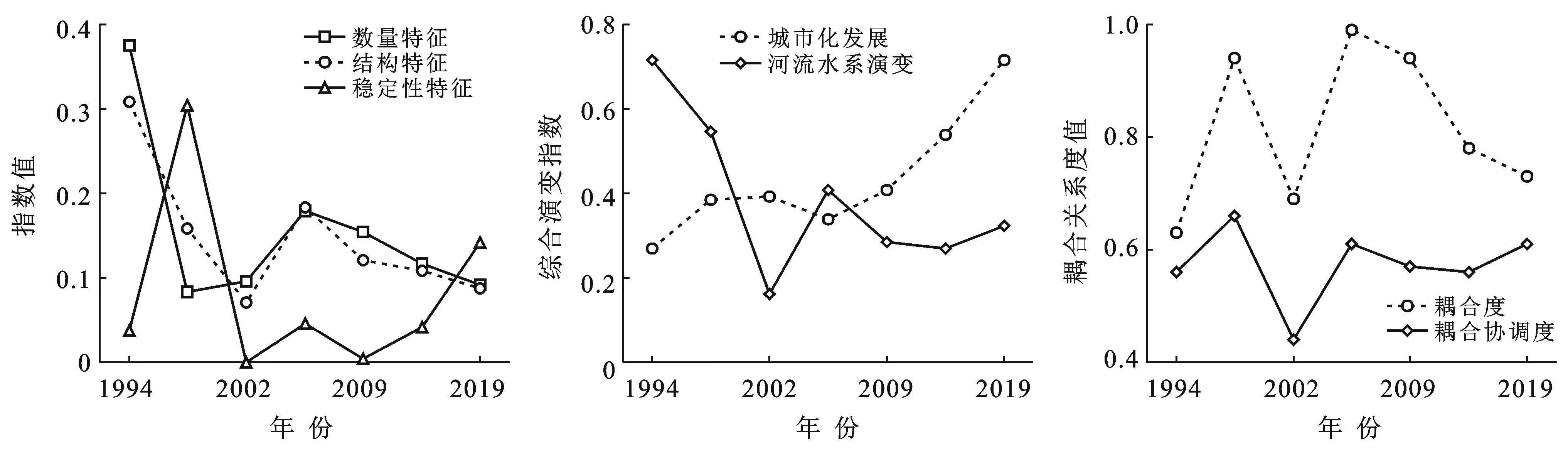

3.3.2 河網演變系統指數分析 通過計算得到河網演變指數變化圖(圖4),其中數量和結構特征曲線走勢相近,整體上在波動中下降,在1994—2002年時間段內下降幅度最大,分別下降了0.29和0.24,這時期受到我國房地產改革影響,住房建設興起,較多河道分支等被侵占,導致河網支流數量減少、結構簡化,干流受影響較小,因而河網穩定性即河流曲度初期呈現先增后降的變化。2002—2009年時間內,快速城市化帶來的一系列問題使河網達到了最大承受能力,開始影響到城市的發展,于是開始著手河流生態系統的恢復保護,基于《鄭州市生態水系規劃》的河道疏通、水質治理、人工運河開鑿、引黃供水等措施達到良好的成效,河網特征指數緩慢回升,提高了河網系統的承載力,數量與結構指數分別提升了0.07和0.05。2009—2019年時間內,內陸地區對旅游服務等第三產業的重視與新型工業化的不斷發展進一步推動了城市的發展,對主要河道實施生態修復雖維護了河流穩定性,但城市發展對水生態系統帶來的破壞存在不可逆性,支流的減少、結構的單一化,使河網發展遠落后于城市發展,仍處于河網水系滯后型狀態。

圖4 鄭州市主城區城市發展與河網演變系統關系變化

3.3.3 城市發展與河網演變綜合指數分析 通過城市發展和河網演變綜合指數變化圖(圖4)可以看出,在研究時間范圍內鄭州主城區的城市發展綜合評價指數由1994年的0.27增加到2019年的0.72,人均GDP從1994年的0.49萬元上升到2019年的11.31萬元,在小幅度變化中呈現明顯上升的趨勢,城市水平穩步提升。河網演變系統對城市發展帶來的影響較為敏感,整體變化幅度大,有明顯的響應。在1994—2002年時間內,河網受城市發展影響綜合指數直線下降了0.56,水系的持續惡化反作用阻礙了城市的發展,2002—2006年,城市發展減緩,同時河道的微彎整治、變化的河岸灘地、部分河道支流的改道等建設措施,提高了河網承載力,綜合指數回升,2006年之后,城市發展加快,表現為河網演變滯后型,但對河流的長期規劃建設使河網曲線隨著城市發展呈穩中略升的趨勢。

綜合兩者變化曲線,城市發展與河網演變兩者差值先縮小再反向增大再到逐漸縮小,經歷了城市發展滯后型到河網演變滯后型,說明初期城市一味地追求高速度、高密度、高強度的發展而忽視了城市河流生態環境的承載力,渠道化、結構單一化、主干化及河水污染等給河網水系生態系統造成了一定不可逆的破壞,而且對河網水系的保護規劃開始較晚,修復及成效落后于城市發展進程,因而城市發展綜合指數仍高于河網的綜合指數。

3.3.4 城市發展與河網演變耦合關系分析 ①由圖4可以看出,研究時間范圍內,兩系統的耦合度值處于0.63~0.94之間,在磨合階段與高水平耦合間的波動幅度較大,在研究時間段前后整體有所提高。兩者耦合協調度的值從1994年的0.56到2019年的0.61,其過程可分為3個時期: 波動階段(1994—2002年)。這一時期兩系統間協調度波動幅度大,對照表1協調等級可知,1994年的協調度為0.56處于勉強協調階段,2000年的協調度則高達0.66處于初級協調階段,而2002年降到0.44處于瀕臨失調階段。說明初期城市發展水平較低,隨著不斷的發展對河流的依賴與利用不斷提升,接著不透水面的增加、用地擠壓、河道占用使河網綜合指數從0.72下降到0.16,河網承受力趨于閾值,帶來水質污染、河道斷流、環境變差等一系列城市問題,并反向影響了城市的發展進程,兩者協調度急速下滑。 ② 磨合階段(2002—2014年)。這一階段屬于兩者的磨合調整期,城市問題的出現使得人們開始重視河網系統的建設,2007年《鄭州市生態水系規劃》的發布與實施使取得了一定成效,水質初步改善、水面得到擴張、水循環加強,河網綜合指數由2002年的0.16增加到2014年的0.27,提高了河網的整體水平,因此城市得以進一步發展,兩者協調度增加,2006年達到0.61處于初級協調階段。但城市的發展仍高于河網系統的發展,會再次達到河網系統的承受閾值,因而兩者協調度由2006年的0.61下降到2014年的0.56處于勉強協調階段。 ③穩發展階段(2014—2019年)。河流水系保護建設的實施有效緩解了河網生態的進一步惡化,因而在城市發展的同時也開始注重河網體系的修復與合理發展。從廣泛的污水治理和拓寬河道落實到針對賈魯河、索須河等具體河流的綜合治理,再到環城生態水系工程的實施,河流廊道和濕地生態的建設使得城市河流水面寬了、水質清了、水體動了。此時期在城市持續發展下河網綜合指數在2019年增加到0.32,兩系統間的協調度也提升到0.61處于初級協調等級。雖然兩者協調度已處于初級協調階段,并呈穩步上升趨勢,但是兩者的耦合協調發展過程具有一定波動性,因而在之后的發展過程中仍應重視并加強對城市河流水系的保護與修復,并逐漸減弱河網對“他組織”作用的依賴,通過生態修復與改造,提高河流水系系統自身的恢復力,使兩系統向協調共生階段發展。

4 討論與結論

(1) 城市發展對河網具有破壞與促進作用。城市發展初期較大程度的改變了河網的形態與結構,水面縮減、結構單一化,特征指數整體呈下降趨勢,空間布局也由高密度集中轉向中低密度分散,西南區域河網密度下降明顯,減少了1.56;后期關于水系保護建設政策與人工措施的發布實施緩解了水系的進一步退化,對河網的保護起到一定成效。

(2) 河網也支撐并約束著城市的發展。因西南部丘陵地貌導致建設成本大,擴展強度僅為6.05%,而東部平原地區開發成本低,見效快,推動了東區湖泊、運河等人工水系的建設,穩固了河網水系,也引導著城市的擴展,NE-SE區域擴展強度達21.36%。同時隨著城市發展,環境壓力增大,河網的承受能力趨于閾值,生態平衡的破壞增加了城市建設成本,約束著城市的持續發展。

(3) 城市發展與河網演變耦合協調變化可分為波動、磨合和穩發展3個階段,從初期城市的一味發展,對水系帶來了嚴重影響,河網系統指數下降了0.56;到開始重視河網的保護與建設,一系列人工措施的干預緩解了河網的惡化,兩者耦合協調度增加了0.12;后期對水系的綜合治理與修復成效顯著,河網綜合指數增加了0.05,兩者協調度也提升到了0.61,處于初級協調等級。但其發展過程具有一定波動性,因而在之后的發展過程中仍應重視并加強對城市河網水系的保護與修復,逐步恢復提升河網系統自身的發展活力。

下一步可選取更全面的指標體系評價,結合人工措施的干預對趨勢進行預測分析,對調整河網形態,合理分配雨水資源,構建與城市相匹配的河網水系提出建議。