青藏公路

——不堪重負的生命線

文|本刊記者 馮濤

青藏公路養護

在中國公路史上,可以說,青藏公路是一座豐碑,見證了共和國公路事業發展和偉大的“兩路”精神。

1954年12月25日,青藏公路(青海格爾木至西藏拉薩段)通車,結束了西藏歷史上“行人攀巖走,世間哪有通天路?”的悲嘆,而“天塹變通途,拉薩直通北京城”的贊歌從此響徹青藏高原。

建成之后的青藏公路經歷過數次大修。然而,看似一路平坦、沒有嶙峋危崖與湍急洶涌河流的青藏公路,卻常常因為路況或天氣原因遭遇擁堵,甚至出現過擁堵上百公里的無奈局面。

面對運輸需求增長、氣候變化劇烈、配套服務不周的問題,加速青藏高速公路建設或許是解決入藏通道不暢問題的重要出路。

修在天上的路

青藏公路通車以前,要從內地進入西藏無異于登天。青藏高原地域遼闊,湖泊眾多,地質結構復雜,雪山和冰川比比皆是,平均海拔4500米以上,號稱“世界屋脊”。不僅如此,青藏高原氣候惡劣、生態脆弱、空氣稀薄,平均氣溫零下5攝氏度,含氧量只有內地的50%,被視為“人類生命的禁區”。

在如此惡劣的筑路條件下,這條聞名世界的高原公路穿越峽谷、戈壁、沼澤、泥石流、冰川和多年凍土區等高原險峻地段,其中經過多年凍土的路段長達528公里,平均海拔4500米以上,最高處達到5231米,是世界平均海拔最高的公路。

為何要修青藏公路?筑路工人又是如何把公路修上“世界屋脊”的?

1949年10月1日,中華人民共和國成立。同年11月23日,時任國家主席毛澤東把解放西藏列為一項光榮的戰斗任務,發表了《告前線戰士和全國同胞書》。1950年初,毛澤東指示進藏部隊“一面進軍、一面修路”。

1953年11月15日,西藏運輸總隊成立,并派出以副政委任啟明為隊長的探路隊執行探路任務。頂著高原反應,探路隊不顧隆冬嚴寒砸石問路,最終確定從西寧經格爾木、昆侖山、唐古拉山、黑河至拉薩的路線。

次年5月,青藏公路新建工程以格爾木為大本營,在昆侖山下雪水河艾芨里溝破土動工。施工隊員靠著鐵錘、鎬頭、鐵锨等簡單的工具,戰勝了堅石、硬土、酷熱、蚊蟲叮咬和營養不良等困難,把公路向拉薩推進。跨越昆侖唐古拉,劈開石峽通拉薩。經過8個月的奮戰,施工隊終于在12月22日把公路修抵拉薩。

1954年12月25日,青藏公路正式通車,各族歡慶。一輛輛滿載物資的汽車駛往拉薩,改變了西藏長期封閉的狀況,把內地支援西藏的大批物資源源不斷地運到了西藏,密切了西藏同內地的聯系,加強了藏漢民族之間的團結,對促進青藏地區的經濟建設和社會發展,對鞏固我國西南邊防都具有十分重大的意義。

通車后直至2011年,青藏公路經歷了數次大規模整治改建。

1955年至1958年,因為川藏公路經常斷通,所以西藏把青藏公路作為主要運輸線路和國防要道,按照四級公路標準整治改建,修筑了砂礫路面,部分橋梁采用老標準的汽-15(或汽-13)、拖-60荷載標準,部分橋梁仍為臨時性木便橋。

十一屆三中全會后,青藏公路的“黑色化”改建得以加快進度。期間,青藏公路按照1972年的公路工程技術標準的二級公路標準改建,在原砂礫層上鋪筑干壓碎石基層和4厘米瀝青碎石面層,新建橋涵設計荷載大部分為汽-20、掛-100。此次改建的公路里程達到1155公里,使青藏公路成為了世界上平均海拔最高、里程最長的二級瀝青公路。

20世紀的最后10年間,青藏公路病害已發展到272處。時任中共中央總書記江澤民考察西藏時要求徹底整治,避免反復修補。因此,西藏自治區原交通廳向原交通部上報《青藏公路格爾木至拉薩第一期整治工程計劃設計任務》,整治改建路段339.3公里,路基346.8公里,改建大橋3座532.72延米。之后,又整治改建路段203公里、大橋2座234.72公里,零星病害段落60.7公里。此外,還改建了西藏羊八井至拉薩段和拉薩出口路段。除路線和路基幾何設計尺寸以外,大部分仍按1972年技術標準執行外,其余均按1988年技術標準的二級公路標準整治或改建。新建橋涵設計荷載大部分為汽-20、掛-100。

到21世紀的前5年,為提高路面和橋涵的承載能力,改善行車條件,以適應青藏鐵路建設期進出藏物資運輸和鐵路施工交通的雙重需求。青藏公路根據自身全線的技術狀況及對鐵路建設時期的交通適應情況,整治全線路基或路面不同程度的病害路段781公里,新建大橋6座1151.08延米。

2008年至2011年,整治改建主要針對因為特殊原因遺留的公路病害,采用二級公路標準建設,累計施工路段530多公里。整治改建路段主要是2002年至2004年期間,限于資金、工期等眾多因素未整治改建的300公里路段,這些路段多數經過一、二期整改后,已經達到使用年限。此外,還有因為承受鐵路建設時期非正常荷載而造成破壞的路段。整治改建工程治理了遺留的公路病害,維修加固了橋涵,恢復了公路沿線生態環境,在提高道路行駛的安全性和舒適性的同時加強了環境保護,使這一路段成為了“環保綠色旅游通道”。

重負之下的青藏公路

雖然青藏公路的技術等級在不斷提高,養護技術和養護水平在不斷進步,但作為西藏與內地間最重要的通道,在多種因素的共同作用下,青藏公路的路況和現狀仍然不容樂觀。

運輸及通行需求大幅增長

隨著經濟飛速發展,西藏越來越多地參與到國內大循環中,青藏公路承擔了更為繁重的貨運任務。同時,青藏公路也正成為越來越多游客的自駕旅游線路。在客貨雙增的情況下,青藏公路的通行壓力日漸增大。

媒體報道顯示,青藏公路在部分高峰時段日通行量已超過1萬輛次,有統計數據指出,通行青藏公路的特大型貨車占比約65%,日平均交通量正以20%以上的平均增長率快速逐年增長,單日最大交通量甚至經常超過1.5萬輛。

作為承擔著80%以上的進藏物資和90%以上的出藏物資運輸任務的大通道,青藏公路常年處于超負荷運營狀態。雖然青藏鐵路建成后分流了部分青藏公路的客貨運量,但“公轉鐵”的減負效果與經濟發展帶來的運輸需求增加部分抵消,并沒有緩解青藏公路的通行壓力。加之沿線服務、補給條件有限,貨運車輛在路上的行駛時間相對固定,導致局部路段的高峰小時交通量已遠遠超過其設計通行能力,經常發生擁堵,現有通行能力已無法滿足運輸及通行要求。

氣候變化加劇病害發生

有氣候監測數據表明,青藏高原正成為受全球變暖影響最大的地區之一。近50年來,青藏高原暖濕化顯著,年平均氣溫增長及年降雨量增加均相對較快。這對多年凍土的工程特性產生較大影響,導致凍土原本相對穩定的狀態被打破,進而產生一系列凍土病害。

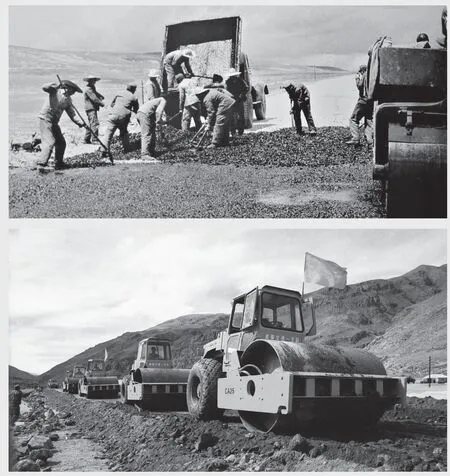

組圖:青藏公路大修

近年來,青藏公路部分路段的路面狀況已十分堪憂。一項2018年的研究顯示,青藏公路格爾木至拉薩段有近一半路段的路面使用性能指數(PQI)為次、差分級,主要病害有路面坑槽、車轍、裂縫等,同時伴有路基沉陷、波浪、變形等嚴重病害。

復雜管養條件加大養護難度

由于公路病害多發于多年凍土區,海拔高、氣溫低、降雪頻繁,每年養護施工期集中在7月至9月,養護施工期短,且與客貨運輸、自駕游高峰季節重疊,養護作業與公路運輸的矛盾突出。同時,青藏公路的養護仍然以修復養護和應急養護為主,預防性養護不足,養護專業人員、機械配套設施設備、養護資金投入等都較為缺乏,也是青藏公路開展養護工作所面臨的困難。盡管沿線養護單位竭盡所能加強養護,但是青藏公路衰老的速度仍然加快。

出行服務及應急處置水平較低

青藏公路沿線地廣人稀,經過的居民點較少,便民服務設施缺乏,食宿難、加油難、如廁難問題普遍存在。另一方面,青藏公路全線缺乏路網監控設備,沿線通信條件差,信息服務渠道有限,應急呼救效率低,道路救援力量不足,應急處置效率受到很大限制。

惡劣天氣及人為因素降低運行質量和效率

由于高寒缺氧,青藏公路沿線自然災害頻發。在雨雪天氣時,青藏公路通行能力降低,易發生交通事故造成擁堵。部分外地車輛使用的油品不適用于高原氣候,在氣溫急劇變化時易造成油路凍結拋錨,進而占道等待救援。部分自駕車輛因不熟路況而停車不前,擁堵時部分車輛占道搶行造成二次擁堵等,也降低了青藏公路的運行效率。此外,未封閉的公路交通造成野生動物死亡、通行司乘隨意丟棄垃圾等,都對青藏公路沿線的生態環境造成了較大的影響。

依然要提升運行質量

為加快西藏進一步融入國內大循環的進程,現有條件下,仍然需要挖掘青藏大通道的運行潛力。就青藏公路而言,不僅要通過加強養護投入等方式提高道路運行質量,也要進一步發揮青藏鐵路的分流作用,持續為青藏公路“減負”。

即便這樣,在沒有新通道的情況下,整體交通流量日漸增長,通行壓力不斷加大,病害加劇,管養機構超負荷運轉……當前,青藏公路可以說是“老態龍鐘”。

逐步提高道路養護水平

在未來一段時間內,青藏公路仍然需要發揮進出藏主通道作用,這意味著必須加強養護投入和保障,提升道路通行能力和養護水平,確保道路的安全、暢通。

一方面,要優化青藏公路的養護方案,加強預防養護,持續做好修復養護、應急養護,并針對性開展專項養護,在逐步提升路面技術狀況的同時,減小養護對通行的影響。另一方面,要加大科技、資金、人才、設備等方面的投入,不斷提升養護隊伍素質和養護機械化水平,并通過科技創新破解困境,不斷積累極端高寒缺氧的高原凍土區養護經驗。

加強道路服務和生態保護

針對青藏公路擁堵頻發的問題,不僅要提升道路服務和管理水平,簡化查驗流程,提高查驗效率,也要加強沿線便民服務設施建設,提升應急處置能力,并做好行車安全管理和出行信息宣傳等方面工作。此外,也要踐行綠色理念,注重青藏公路沿線的生態環境保護。

逐步調整進出藏運輸結構

青藏鐵路通車運營后,青藏公路的車流量先降后升,這說明青藏鐵路分擔了一部分青藏公路的客貨運輸任務,但仍然不能滿足高速增長的進出藏交通運輸需求。在青藏鐵路建成之初,專家預測75%的貨運量將由鐵路承擔,這樣的運輸結構尚未實現。隨著青藏鐵路的運力進一步提高及川藏鐵路的建成,青藏公路承擔的很大一部分運輸份額將轉由鐵路運輸,自駕車輛的比例將提高。需要注意的是,青藏鐵路對青藏公路車流量的分流作用還有待進一步研究。

應穩步推進青藏高速公路建設

目前,西藏是我國內陸唯一未與全國高速公路網貫通的省級行政區。中央第七次西藏工作座談會提出“以要素和設施建設為支撐”“要圍繞川藏鐵路建設等項目,推動建設一批重大基礎設施、公共服務設施,建設更多團結線、幸福路”。長遠來看,當前的青藏公路已不能很好滿足進出藏公路交通運輸和通行需求,因此,在進藏高速公路線路中施工難度最低、運行效益最大的青藏高速公路建設被提上了日程。

2017年,青海省共(和)玉(樹)高速公路全線建成通車,這是我國在青藏高原多年凍土區建成的首條高速公路。目前,G6京藏高速公路格爾木至拉薩段正在分段建設,力爭早日貫通。

尚未開工的青藏高速公路格爾木至那曲段仍然面對很多問題。高原惡劣自然環境、狹窄走廊工程干擾與保通限制,難以保證大規模快速建造品質。缺乏全壽命周期智能監測與健康診斷技術集成,將制約進藏交通設施的災變預警與健康運營。青藏高原工程建設與運營全過程能源消耗高,進一步加劇了高原地區長距離運輸的能源供應緊張局面。此外,依靠車站和道班的常規救急措施與保通技術,完全無法滿足極端惡劣環境下突發災害和重大交通事故的應急救援要求。

格爾木至那曲段地跨青海、西藏兩省,建設難度高、投資規模大,資金來源不足,兩省不同的投融資體制也會造成運營模式的不同,這些問題需要大量的協調和研究來解決。同時,一直以來青藏公路格爾木至拉薩段由西藏交通部門管養,受自身財力影響,不僅養護專業機械短缺,養護人員專業素質也較低,管養力量嚴重不足,尤其缺乏凍土高速公路建設專業隊伍。這需要專項研究進藏高速公路建設管理體系。

面對這些問題,經過多年的探索,我國在高原凍土區高速公路建設的理論方法、設計技術及工程應用示范方面做了大量工作,已經為進藏高速公路的建設打下了一定的基礎。

針對高寒高海拔地區強紫外、大溫差、長時低溫及劇烈干濕凍融循環作用等極端氣候條件下,施工環境惡劣、施工周期短、施工難度大,以及長大隧道施工面臨的高應力、高壓涌突水、巖爆、圍巖大變形、復雜多變的地質條件等難題,相關科研機構突破路基路面、橋隧構造物等裝配化和智能建造技術壁壘,構建全過程質量控制、全壽命工程保障的科學施工技術體系和保障能力將對順利打通進藏高速通道工程,提升建造品質意義重大。

有專家學者建議盡快啟動青藏高速公路格爾木至那曲段的全面建設工作。目前,青藏高速公路拉薩至那曲段建設隊伍,是國內具有青藏高原高速公路施工經驗的專業隊伍,這給青藏高速公路格爾木至那曲段的工程建設提供了有利條件。青藏高速公路格爾木至那曲段的建設工作,預計施工周期需要6年。其中,完成路基與主體施工周期為3年,完成工程與凍土自然平衡周期為2年,完成路面工程及其他附屬設施工程周期為1年。

格爾木至那曲段的建設還需加強與國家重大科技攻關任務的銜接,積極爭取西藏自治區地方政府與中央財政專項資金支持,組織科研創新團隊針對進藏高速公路關鍵技術難題開展重大科技攻關。針對青藏高原強輻射、大溫差、極端低溫、高頻凍融與干濕交替等惡劣環境帶來的凍土高速公路系列建設與養護技術難題,在國家重點研發計劃專項中給予科研資金支持,積極組織相關凍土專家和科研團隊,在大尺度凍土路基施工質量控制、混凝土材料凍融耐久性、大斷面隧道抗防凍技術、極端嚴酷環境下安全態勢感知及成套救援保障、全生命周期健康監測與診斷等方面開展重大科技攻關,進一步提高我國在凍土工程領域的全鏈條創新能力,推動多學科交叉與集成創新。