基于楊泗港大橋觀景需求的人性化設計

林 馳 張成東

(1.武漢市城市建設投資開發集團有限公司 武漢 430070; 2.中鐵大橋勘測設計院集團有限公司 武漢 430056)

武漢市主城區依托“兩江交匯、三鎮鼎立”的自然格局,以長江、漢水,以及東西向山系為紐帶,形成漢口、武昌、漢陽相對獨立又相互聯系的城市功能體系,并在此基礎上構建三鎮一體化發展的總體格局。湖北省政府、武漢市政府分別位于武昌和漢口,城市發展的中心主軸為長江,城市的發展方向主要為沿江發展。武漢獨特的城市布局導致巨大的過江交通流量,多功能的過江橋梁建設是武漢城市一體化發展的迫切需求。

1 過江交通需求

1.1 機動車交通需求

楊泗港長江大橋(見圖1)是楊泗港快速通道的過江橋梁工程,是城市“環網結合、軸向放射”的城市快速路體系重要的交通節點[1]。

圖1 武漢楊泗港長江大橋位置示意圖

作為城市基礎建設中百年大計的特大過江橋梁,需要維持較高、長時間的高服務水平,保證車輛能快速過江,同時考慮城市建設發展的不可預見性,過江橋梁規模預測須著眼未來,體現一定前瞻性。結合交通量預測,橋梁建設規模推薦采用雙層12車道。

1.2 非機動車及行人交通需求

根據武漢城市均衡發展和需求,跨江慢行交通也是城市交通重要的組成部分。

目前,武漢市中心城區內長江大橋、長江二橋、鸚鵡洲長江大橋均設置有人行道,但均未設置非機動車道。隨著近幾年電動車過江需求快速增長,行人對綠色出行、健康出行的要求越來越高,從以人為本的設計理念出發,楊泗港大橋設置了非機動車道和人行道。

1.3 橋梁設計標準

道路等級:上層為城市快速路,下層為城市主干道,設置非機動車道和人行道。

設計行車速度:主線橋上層80 km/h,下層60 km/h。

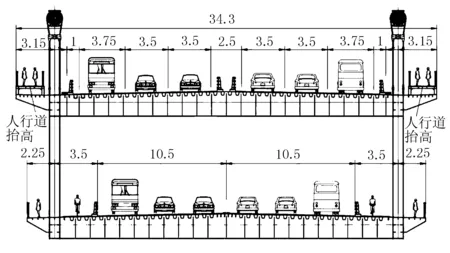

設計車道:采用雙層12車道布置,上層6車道,下層6車道,在下層橋面兩側設置非機動車道。上、下層橋面均設置人行道或觀光道。

2 大橋總體設計概況

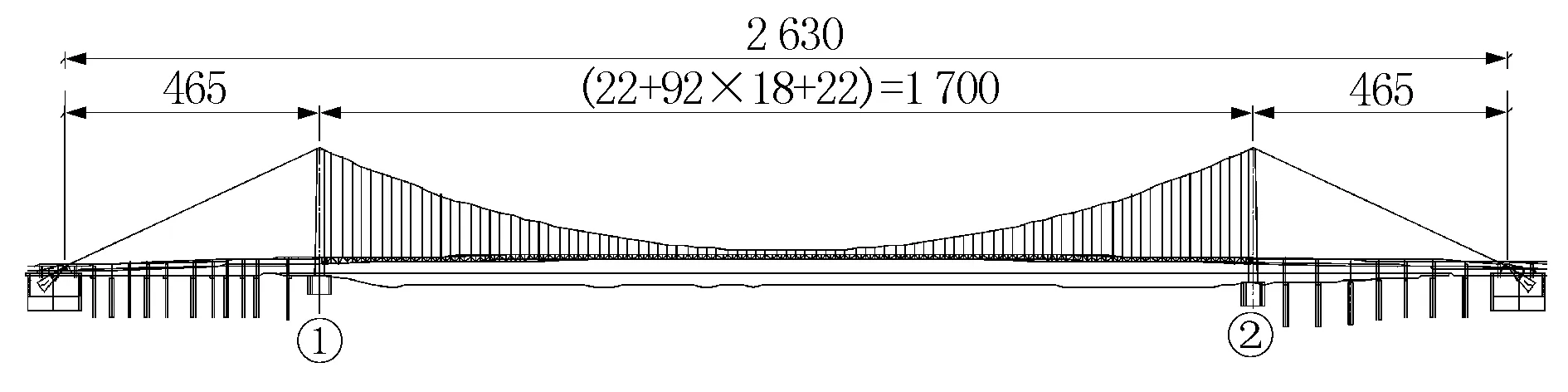

楊泗港長江大橋項目工程范圍,起于漢陽國博立交,止于武昌八坦立交,工程總長度為4.134 km,跨江主橋位于直線上,橋梁雙向縱坡為1.5%,大橋平面布置示意見圖2[2]。

圖2 大橋平面布置示意圖

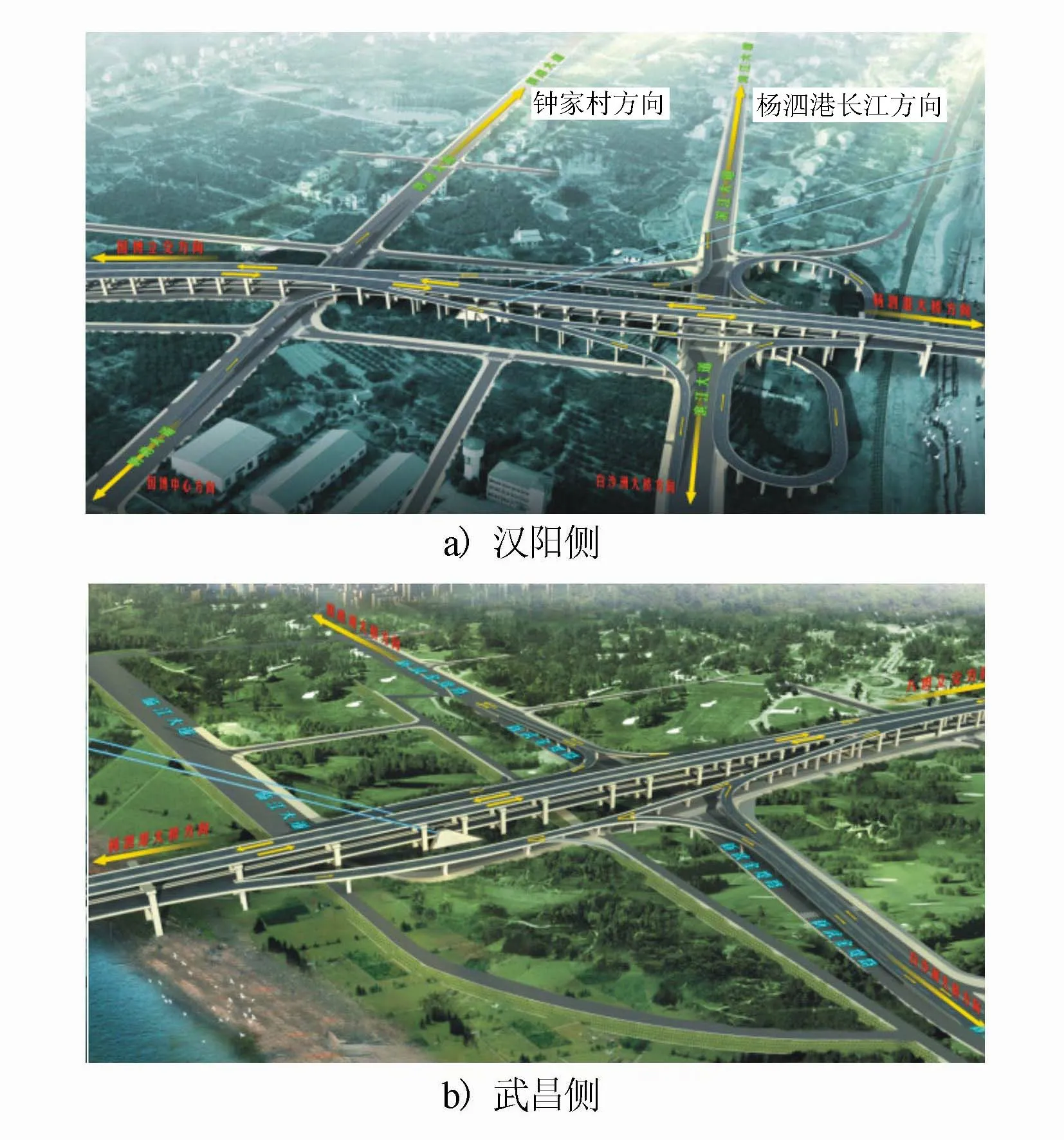

楊泗港長江大橋主纜跨度布置為465 m+1 700 m+465 m=2 630 m,主纜邊中跨比0.28,主纜矢跨比1/9[3]。主橋加勁鋼桁梁采用華倫式桁架。主塔采用鋼筋混凝土門式橋塔。主纜采用大直徑高強鋼絲[4]、預制平行鋼絲索股法(PPWS)成纜,大橋吊索采用無涂裝鍍鋅鋼絲繩,主纜吊索與索夾為騎跨式連接,與鋼桁加勁梁采用銷接式連接。主塔基礎采用沉井結構形式,錨碇基礎采用地下連續墻構造,大橋立面布置見圖3。

圖3 大橋懸索橋立面布置圖(單位:m)

3 雙層橋面設計

3.1 雙層橋面提出

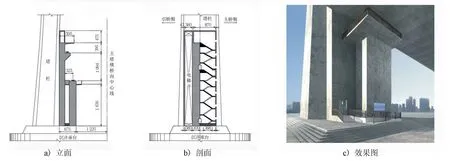

早在1996年,根據規劃預留,大橋選址方案就已確定,項目開始前期工程可行性研究時,長江南北兩岸城市用地和配套交通設施已有預留,武昌和漢陽主線高架道路已經基本完成,雙層高架布置示意圖見圖4。

圖4 雙層高架布置示意圖

鑒于武漢為沿江發展城市,濱江區域經濟發展和交通需求較大,跨江大橋的建設不但要考慮長距離過江交通功能,也應兼顧兩岸濱江的多功能交通需求。

長江作為中國內地第一大河流,也是東西主要通航水道,在長江上修建大型橋梁不僅要滿足河道的通航需求,還需滿足一定的間距要求,本橋梁工程距離上、下游最近2座橋分別為2.8 km和3.2 km,基本滿足通航標準要求,也是上、下游2座橋梁之間唯一的橋梁過江通道。鑒于過江通道資源集約利用及更好地服務兩岸交通,大橋設計采用雙層橋面形式。

3.2 雙層橋面方案

楊泗港長江大橋及接線工程采取雙層高架+地面輔道的建設方式,交通疏解示意圖見圖5。上層橋面為連續高架橋,與楊泗港快速通道四新段[5]和青菱段直接對接,滿足四新地區及白沙洲地區長距離快速過江的交通需求;下層橋面在武昌區連接八坦路主路、新武金堤路,在漢陽區連接漢新大道主路、鸚鵡大道、晴川大道,滿足濱江地區的交通需求;在漢陽側和武昌側均設置了上、下層轉換匝道,滿足兩岸長、短距離的便捷轉換需求。

圖5 交通疏解示意圖

3.3 雙層橋面優勢

1) 對過江交通的適應性。楊泗港長江大橋雙層橋梁主要優勢在于承擔的交通量大,大橋上、下層共12車道,能適應未來年的機動車交通發展需要。雙層橋梁結構符合“快慢結合,遠近結合,上、下結合”的城市空間交通疏解理念,上層服務于長距離交通,下層服務于兩岸短距離濱江交通,同時在兩岸高架橋上設置上、下層轉換匝道,以實現上、下層快速便捷交通轉換。

2) 對慢行交通的適應性。本工程為城市特大橋梁,不僅要滿足城市機動車交通需求,同時也應滿足其他形式的交通如電動車、自行車、行人需求。目前從附近的跨江橋梁運營實際情況來看,非機動車交通需求量較大且呈增長趨勢,特別是武漢長江大橋和長江二橋,每天需投入大量的警力防止電動車進入機動車道行駛,以確保交通運營安全。

鑒于非機動車交通安全需要,武漢市政府決定今后新修建跨江橋梁須考慮設置慢行道(非機動車道和人行道),本橋設置非機動車道和人行道也是按照這一要求執行。

4 上、下橋梯道設計

4.1 梯道設計考慮

根據武漢市關于楊泗港大橋的修建規劃,大橋主橋雖然設置了2條非機動車道,但是僅連接兩岸規劃道路,仍無法滿足兩岸市民的過江出行需求。

武漢江灘公園是武漢市最大、最具特色的濱江公園,考慮到市民的切身需求,結合楊泗港大橋江灘的規劃和建設,在主橋的設計過程中,在漢陽和武昌主塔處設置了上、下橋梯道,以供市民從江灘到達上、下層橋面通行和觀光。

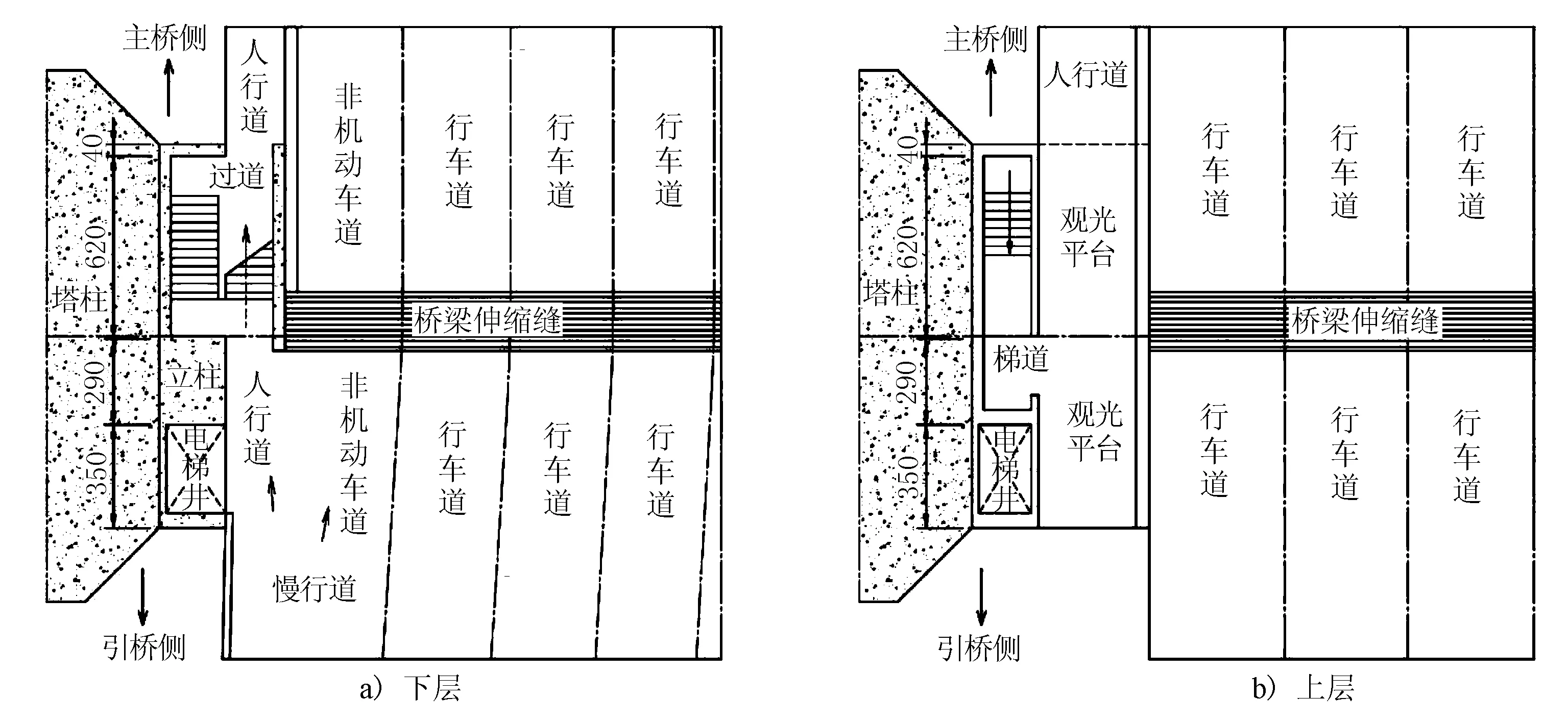

主塔上、下橋梯道布置在主塔支墩之內,設置電梯可直達上、下層橋面,電梯一側設人行梯道,供行人上、下橋使用,兼作疏散通道。在主塔內側上層橋面設置觀光平臺,并與主橋人行觀光道相接。

4.2 梯道設計方案

城市跨江橋梁設置快速上、下橋通道在以往的橋梁設計中已被實現,但是在超大跨度雙層城市橋梁設計中尚未應用。設計過程中考慮了橋梁自身的受力要求,在結構安全的基礎上考慮了兩岸交通、江灘規劃,以及行人需求等問題,體現了橋梁設計中以人為本的服務理念,主要體現在以下2個方面。

1) 實現行人上、下橋的便捷性。楊泗港大橋采用雙層布置,上、下層均設置人行道,其中下層主桁架內側還設置了非機動車和電動車專用道,是武漢市目前交通功能最完備的大橋。為了充分發揮大橋的交通功能,尤其是發揮兩側非機動車道和人行道的交通功能,需對非機動車和行人上、下橋系統進行創新設計研究,以便實現行人上、下橋的便捷性,漢陽江灘處主塔上、下橋梯道總體方案示意見圖6。

圖6 漢陽江灘處主塔上、下橋梯道總體方案圖(單位:cm)

如圖6所示,為實現行人上、下橋的便捷性,設計充分利用主塔內側立柱(支承主橋和引橋結構)的空間進行合理布置。立柱內側布置1部電梯,供行人從地面快速到達上、下層橋面,電梯井平面尺寸為3.0 m×2.25 m,電梯靠近主跨一側設置人行梯道(兼作疏散通道),供行人從地面到達下層,也可以到達上層平臺。

2) 使行人通行和觀景和諧統一。楊泗港大橋主跨長1 700 m,采用雙層鋼桁梁結構,規模宏大,景觀效果好,建成后將成為武漢標志性建筑之一。行人上橋不僅有通行的需求,更有上橋欣賞江城美景的需要。所以,大橋的設計要充分考慮行人過橋和觀景需求。

對于通行和觀景的協調統一,根據雙層橋的設計理念,下層橋作為行人和非機動車快速過江通道,上層橋則考慮為觀景通道。遵循“上、下結合,快慢結合,動靜結合”的交通疏解理念,在下層橋主塔處將行人和非機動車分開,下層和上層人行道分別供通行和觀光使用,行人可在主塔平臺處駐足觀光,亦可以通行,上、下層橋面處梯道出口平面交通組織示意見圖7。

圖7 下、上層橋面處梯道出口平面交通組織示意圖(單位:cm)

通過對楊泗港大橋主塔上、下橋通道的創新設計,在并未對橋梁結構進行太大的調整的基礎上,使結構受力安全可靠。最重要的是,通過此設計,方便了行人安全、快速、便捷、愉悅地過江和欣賞江城美景。最終,此設計理念和設計方案得到交通管理部門的高度認可,并獲得了政府及市民的一致肯定。

5 新型人行觀光道踏板應用

5.1 人行觀光道設計方案

人行觀光道設計方案示意見圖8。

圖8 人行觀光道設計方案示意圖(單位:m)

如圖8所示,楊泗港大橋上、下層橋面均設置了人行道,其中上層為觀光道,由于上層橋面為城市快速路,設計速度80 km/h,兩側設置的人行道需要與車行道保持一定的安全距離,結合國內外快速路人行道的設置和通行情況,設計中采用了2種措施:①人行道與車行道完全獨立,采用雙側欄桿布置形式;②人行道抬高,該方案一方面確保行人安全感,同時也盡量避免了汽車尾氣的污染,另外對橋梁橫向風也起到導流作用,提高橋梁抗風性能。

5.2 新型踏板材料的選擇和應用

楊泗港長江大橋為特大型雙層城市懸索橋,是繼武漢長江大橋建成后首次設置專用人行觀光道的特大跨江橋梁。因此,人行道踏板材料的選擇尤其重要。

考慮到大橋的重要性和標志性,在大橋初步設計階段,針對上層人行觀光道材料開展了專題研究,最終確定采用工程木踏板方案為設計推薦采用方案,也是初步設計批復方案。隨著項目的建設和認識的深入,部分參建單位擔心木踏板方案不能滿足橋上環境的長效耐久性需要,并對踏板材料和合理方案進行了廣泛調研,最后以會議形式確定了人行道踏板采用新型復合材料,其材料特性與原方案綜合對比結果見表1,現場施工及成橋后實拍效果見圖9。

表1 人行道木踏板與新型復合材料踏板綜合比較

圖9 正在安裝和完成后的人行道踏板

6 結語

楊泗港長江大橋位于武漢市主城區,因過江通道資源有限,大橋采用雙層橋面結構形式,不僅有效解決了兩岸車輛過江通行的需求,而且設置了非機動車道、人行道及上、下橋梯道,既滿足了行人快速過橋的交通需求,又方便了行人人行上橋通行和觀光,充分體現了以人為本的橋梁設計理念。

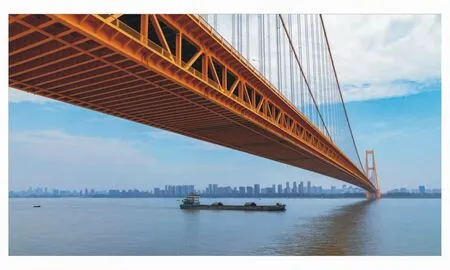

目前大橋已經建成通車[6],其實景見圖10。

圖10 楊泗港長江大橋實景

大橋將融入武漢城市主要路網,對提升整個城市和地區的交通功能具有非常重要的意義。武漢市民對大橋的雙層鋼桁梁橋面結構和人性化設計具有相當高的滿意度,這也是橋梁建設者和管理者不懈的追求。