貴州山區路塹邊坡失穩機理與處治對策

王曙光 陳亞洲

(貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司 貴陽 550081)

貴州省地處西南腹地,地質條件十分復雜,是我國地質災害最為嚴重的地區之一,隨著近些年貴州交通基礎設施建設的逐漸加快,邊坡失穩所引起的道路安全問題日益突出。貴州具有山嶺深谷分布廣泛的地形特點,道路修建常采用路塹挖方的形式,加之西南山區普遍降雨量較大,處治不當易誘發較嚴重的地質災害[1]。因此,分析不同類型邊坡破壞模式并采取相應的防治措施,是貴州地區邊坡工程設計人員的工作重點。

本文以貴州省貴陽市某市政道路為依托,總結了貴州地區較為常見且風險較大的四類路塹邊坡類型,通過對相應邊坡的變形破壞機理進行分析,提出對應的邊坡處治對策。

1 工程地質概況

項目區位于貴州高原中部,地形起伏不大,屬云貴高原溶蝕-侵蝕型低中山和高原溶丘洼地地貌,項目區位于揚子準地臺黔中腹地,貴陽構造變形區;地層總體呈單斜產出,傾東向,傾角較緩,一般在5°~24°間,項目區內無活動斷裂通過,場地整體穩定。

貴州山區地質環境復雜,巖石出露以沉積巖為主,項目沿線主要出露地層有第四系(Q)、三疊系下統安順組(T1a)、谷腳組(T1g)、大冶組(T1d)等,上覆土層主要為填土、紅黏土,下伏基巖主要以白云巖、灰巖等碳酸鹽巖為主。白云巖、灰巖均為可溶巖,項目沿線主要不良地質為溶洞,多處發育有溶槽。

2 邊坡類型及失穩機理

通過對項目區沿線的路塹邊坡進行調研,結合貴州省各縣市區域地質資料,將貴州山區存在的安全隱患較大的路塹邊坡分為四類,即土質邊坡、順層巖質邊坡、巖土混合邊坡(溶槽發育),以及超高邊坡。下面根據項目實例,對該四類邊坡的失穩機理進行分析。

2.1 土質邊坡

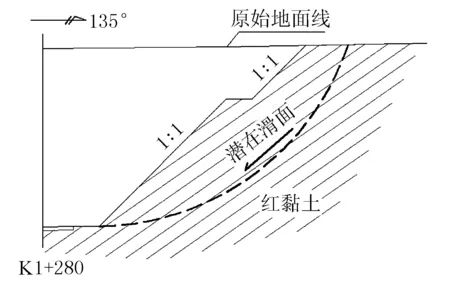

土質邊坡常指由坡積土、沉積巖和變質巖風化形成的殘積土組成的邊坡[2],挖高常在20 m以下。貴州地區紅黏土分布廣泛,具有高天然含水量、高液、塑限、高孔隙比、低密度、干縮開裂等特點[3],常為土質邊坡的重要組成部分,如K1+280右側邊坡。該邊坡為二級土質邊坡,上覆紅黏土最高約17 m,設計坡率按1∶1開挖,邊坡橫斷面示意見圖1。

圖1 K1+280右側土質邊坡

該類邊坡的失穩機理為:邊坡按設計坡率進行開挖后,強降雨作用下地表水入滲使土體內摩擦角和黏聚力降低,同時降雨使得潛在滑面上部土體產生增重效應,導致邊坡沿潛在滑動面所受到的抗滑力小于下滑力,達到臨界值后邊坡沿滑面發生圓弧形滑動,自坡頂后緣剪入,自坡腳剪出。

2.2 順層巖質邊坡

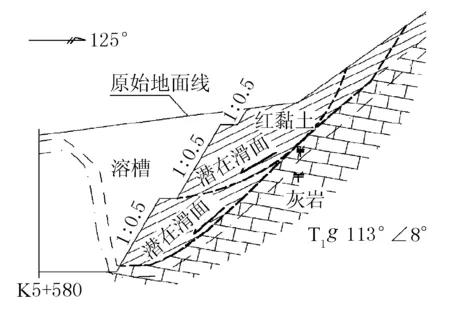

順層巖質邊坡常指巖層層面與坡面傾向相同(或相近)且傾角小于設計坡率的巖質邊坡,層面常為軟弱結構面且抗剪強度較低。貴州地區巖層出露多為沉積巖,整體穩定性常受巖土體強度、結構面產狀與強度控制,如K4+040左側邊坡。該邊坡為五級順層巖質邊坡,上覆土層為紅黏土,下伏基巖為三疊系下統谷腳組灰巖,坡面走向為135°,巖層產狀為115°∠12°,結構面參數為黏聚力c=30°,內摩擦角φ=11°,為軟弱結構面,其邊坡橫斷面示意見圖2。

圖2 K4+040左側順層巖質邊坡

該類邊坡的失穩機理為:坡體中存在與設計開挖坡面同向(或相近)且傾角小于設計坡率的軟弱結構面,坡體開挖導致軟弱結構面臨空,被結構面切割的塊體在重力作用下產生沿結構面滑動趨勢,塊體與坡體后緣產生拉裂縫,雨水沿裂縫下滲導致結構面參數進一步降低,塊體沿結構面發生平面滑動。

2.3 土石混合邊坡

土石混合邊坡常指上部為土體、下部為巖體的邊坡,在貴州地區又常見為坡體前部為土體、后緣為巖體的邊坡。貴州地區灰巖、白云巖等可溶巖分布廣泛,溶槽發育且為黏土充填,邊坡開挖時坡面常有溶槽揭露,如K5+580右側邊坡。該邊坡高約22.2 m,溶槽發育,下伏基巖為三疊系下統谷腳組灰巖,邊坡橫斷面圖見圖3。該類邊坡的失穩機理與土質邊坡相似,可總結為:邊坡開挖后,雨水入滲至坡體內部,一方面增大了土體容重,另一方面可入滲至土巖分界線使得潛在滑移面抗剪強度參數降低,坡體達到臨界狀態后可能發生圓弧形滑動,也可能沿土巖分界線自坡體下部剪出。

圖3 K5+580右側土石混合邊坡

2.4 超高邊坡

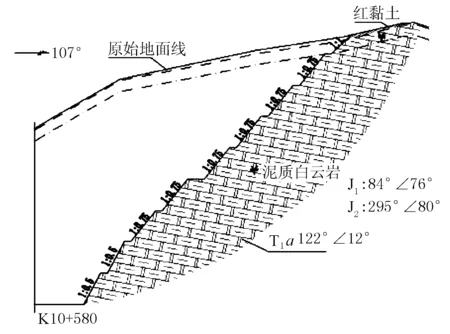

超高邊坡一般為巖質邊坡,本文指坡高超過70 m的巖質邊坡。受地形限制,貴州地區道路建設中出現大量的深路塹邊坡,常為切向坡或反向坡(順向超高邊坡一般按隧道處理),安全隱患較大,如K10+580段右側邊坡。該邊坡高約86.0 m,為反向巖質邊坡,下伏基巖為三疊系下統安順組泥質白云巖,層面結合較差,節理裂隙發育,巖體破碎,邊坡橫斷面圖見圖4。

圖4 K10+580右側超高巖質邊坡

該類邊坡的失穩機理為:高邊坡開挖形成過程中,坡體內部應力重分布較為明顯,原有的平衡狀態被打破,應力向坡面集中,使得坡體局部變形量逐漸累積,產生塑性屈服;加之貴州山區巖體普遍較為破碎,節理發育,邊坡常被3組甚至更多結構面切割為大小各異的塊體,雨水在裂隙中匯聚也產生了一定的靜水壓力,使得該類巖質高邊坡常發生屈服-崩塌破壞。

3 邊坡處治對策

綜合以上分析,結合現場調研,貴州山區道路建設中常出現的邊坡破壞模式可總結為四類:圓弧形滑動、沿層面平面滑動、沿土巖分界線折線滑動、巖體屈服-崩塌。貴州山區降雨量大,雨水入滲常是導致邊坡失穩的直接誘導因素。因此,結合各類邊坡的失穩機理,從邊坡防護和截排水措施2個方面討論邊坡處治對策。

3.1 邊坡防護

3.1.1圓弧形滑動

此類變形破壞模式常發生于土質邊坡與土石混合邊坡中。圓弧形滑動滑面通常較深,工程上可采取以下措施進行邊坡防護:①放緩坡率。土體抗剪強度參數較小,自穩性較差,應在工程允許范圍內盡量放緩坡率,減少滑面上部土體容重;②格構錨桿(索)。根據滑面深度,可選擇錨桿(索)進行坡面防護,長度應超出滑面一定深度以保證錨固強度;③路塹墻。當邊坡受紅線限制需要收坡時,可采用路塹墻(坡率1∶0.25)進行支擋防護,下滑力過大時可采用抗滑樁。

3.1.2沿層面平面滑動

此類變形破壞模式常發生于順層巖質邊坡中,層面為軟弱結構面。工程上可采取以下措施進行邊坡防護:①沿層面放坡開挖。當考慮道路全線填挖平衡或工程紅線允許時,可沿層面對邊坡進行放坡開挖,清除潛在滑體;②抗滑樁+格構錨索。當邊坡無放坡空間,應在坡腳設抗滑樁進行支擋,上部設格構錨索進行預加固,由于邊坡可能沿層面發生多級滑動,應根據分級下滑力計算結果確定錨索排數及預應力大小,必要時可設雙排樁。

3.1.3沿土巖分界線折線滑動

此類變形破壞模式常發生于土石混合邊坡中,所采用的防護措施與圓弧形滑動模式相似,可總結為:①土質部分。應盡量放緩坡率,采用擋墻+格構錨桿(索)進行坡面防護;②巖質部分。坡面較完整時可采用灌木護坡掛網進行綠化防護,坡面較破碎時可采用“錨桿掛網噴射混凝土+碼砌植生袋”或格構錨桿植草進行坡面防護。

3.1.4巖體屈服-崩塌

此類變形破壞模式常發生于巖質高邊坡中,工程上可采取以下措施進行邊坡防護:①卸荷寬平臺。由于高邊坡應力集中效應比較明顯,宜在坡體中部設置寬平臺;②被動防護網。考慮到邊坡高度較高,局部掉塊危險隱患較大,宜在寬平臺處增設被動防護網攔截碎石掉塊;③格構錨索(桿)。巖質高邊坡防護應體現“強腰固腳”的原則,于坡體中部及坡腳處采用預應力錨索對邊坡進行加固處理,輔以格構錨桿對邊坡進行防護。

3.2 邊坡截排水系統

水是影響道路邊坡及公路使用壽命的重要因素,往往是引起各類邊坡失穩的直接原因[4]。

3.2.1邊坡截水

地表截水最常見的措施為設置截水溝,可采用漿砌片塊石的形式砌筑于坡頂后緣,用來攔截流向坡面的水。對于多節理裂隙或溶洞發育的邊坡,也可以采用灌漿充填的方式來阻斷水的入滲路徑。

3.2.2邊坡排水

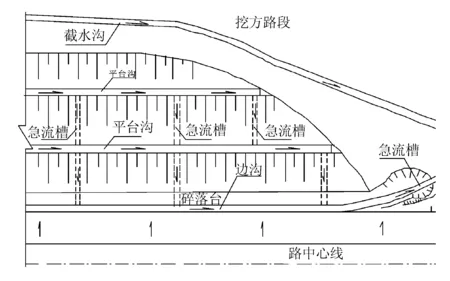

邊坡排水主要是將邊坡內部的地下水及匯聚的地表水排出路基范圍內,以保證坡體穩定。挖方邊坡排水系統主要由截水溝、平臺溝及邊溝組成,坡面較陡時應設急流槽,以保證排水暢通,邊坡排水系統示意見圖5。當坡面采用擋墻或掛網噴射混凝土等對坡面進行封閉防護時,應設泄水孔以排出滲入坡體內部的水,一般間距為2~3 m,梅花形布設,坡體局部滲水嚴重時應加密。

圖5 路塹邊坡截排水系統

3.3 邊坡支護實例

根據前文分析,對可能產生不同破壞形式的邊坡采用相應的處置方法,其處置方式如下所述。

1) 針對K1+280右側邊坡等紅黏土邊坡,可能發生圓弧滑動,且具有放坡空間,故采用放緩坡率、坡面綠化及排水相結合方式進行處置。

2) 針對K4+040左側邊坡等順層邊坡,采用順層清方或抗滑樁進行支擋,并加強排水。

3) 針對K5+580右側邊坡等土石混合邊坡,采用放緩坡率及錨桿防護等方式進行處理。

4) 針對K10+580段右側等超高邊坡,采用寬平臺及錨索(桿)等方式進行處置。

經現場監測驗證,支護方案取得了較好的效果。

4 結論

1) 貴州山區地質環境復雜,巖石出露以沉積巖為主,可溶巖分布廣泛,巖溶發育。根據貴州山區工程邊坡的特點,將常見的安全隱患較大的路塹邊坡分為四類,即土質邊坡、順層巖質邊坡、巖土混合邊坡(溶槽發育)及超高邊坡。

2) 對貴州山區常見的四類邊坡失穩機理分析,主要破壞形式為圓弧形滑動、沿層面平面滑動、沿土巖分界線折線滑動、巖體屈服-崩塌,可采用放緩坡率、抗滑樁、格構錨桿(索)、擋墻等形式對邊坡進行防護,在實際工程建設中取得了較好的效果。

3) 雨水入滲常是導致邊坡失穩的直接誘導因素,可采用截水溝、平臺溝、邊溝、急流槽等將坡面匯聚的水排出坡體范圍內,對坡面采用封閉防護時應設泄水孔以排出坡體內部地下水。