1923年,青島有了黨組織

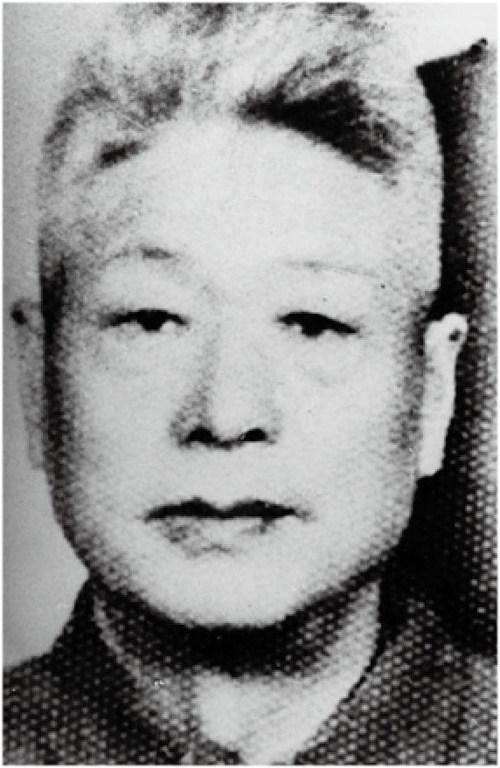

張文萱

中共青島地方組織建立

五四運動以后,馬克思主義得到廣泛傳播,一批具有初步共產主義思想的知識分子逐漸認識到需要建立一個以馬克思主義為指導思想的工人階級政黨來領導革命。1921年7月23日,中國共產黨第一次全國代表大會在上海舉行,正式宣告中國共產黨成立。

1923年,對于青島而言是一個特別的年份。

1923年4月, 中共一大代表鄧恩銘受濟南黨組織的派遣來到青島,宣傳馬克思主義,創建黨團組織,開展工人運動。鄧恩銘來青島后,謀得《膠澳日報》副刊編輯的職務,并利用職務之便公開宣傳馬克思主義。鄧恩銘來青島后,與先期到青島的中共黨員王象午取得聯系。6月,中國共產黨第三次全國代表大會召開。會議對二大黨章進行了修改,將成立組織的人數由3人改為5人以下,并提出“黨員不滿5人的地方也要成立組織”。根據三大新黨章的規定,1923年8月,鄧恩銘與王象午一起,組建了青島市第一個共產黨組織——中共青島組,鄧恩銘任書記,隸屬濟南黨組織領導。黨的通訊聯絡點設在王象午任職的膠澳商埠督辦公署工程課,后又將通訊聯絡點改在進步青年丁祝華任教的中國青年會附設模范小學(今湖南路51號)。

青島黨組織創建過程中,王盡美多次來青島指導工作,并與鄧恩銘一起介紹公立青島國民小學教員延伯真加入中國共產黨,這是青島黨組織成立后發展的第一個黨員。至1924年6月,又有郭恒祥、孫秀峰等加入中國共產黨。同年月,青島黨組織改建為中共青島獨立組,鄧恩銘任組長,隸屬中央,由中央委托濟南黨組織領導。1925年月,又改建為中共青島支部,鄧恩銘任書記。此時,青島已有正式黨員13人、候補黨員11人。鄧恩銘在給黨中央負責人鄧中夏的信中說,根據形勢、工作和黨員人數,均有迅速成立地委之必要,并將青島成立地委之理由書面報送山東地委,轉呈黨中央。

青島團組織成立

青島黨組織建立后,進一步推動了馬克思主義在青島的傳播并加速了建團的工作。1923年9月,鄧恩銘約集七八名進步青年,在工程事務所所長唐恩良家中舉行談話會,贈閱進步刊物,宣傳馬克思主義。隨后,鄧恩銘又在膠澳商埠職業學校、電話局、四方機廠和海港碼頭聯絡進步青年。10月21日,鄧恩銘給團中央書記劉仁靜寫信說:“此間已得同志十余人,想在最近期內把地方組織成立。

1923年11月8日,王振翼自濟南到青島,和鄧恩銘一起多次召集進步青年座談,籌備建立團組織。11月11日,王振翼在給團中央的信中說:“談的結果很好,決定在這一星期內,請他們再介紹些人談話,并與到會的這些人在這星期內分開談我們團體的綱領、組織等,談的結果如很好,即于下星期正式組織成立,如不夠二十人,即按章先組織支部。如足二十人,即成立地方團。”

1923年11月18日,青島第一個團組織——中國社會主義青年團青島支部在膠澳商埠督辦公署工程課成立。膠澳商埠職業學校學生許興業、李松舟、李萃之、姜秩東、郝駿夫、傅健生、李樹柏、張肅甫及青島電話局職員王少文、孫秀峰被發展為團員。王振翼主持團支部成立大會。由于團員人數僅12人(加上鄧恩銘、王象午),團章規定20人以上才可以成立地方團,所以名稱定為中國社會主義青年團青島支部,鄧恩銘任書記。支部下轄3個小組,其中職業學校2個小組,分別由許興業和郝駿夫擔任組長,另一組由電話局職員王少文、孫秀峰、王象午等組成,王少文任組長。

團青島支部成立后,團員十分活躍,閱讀進步書刊,參與社會活動的熱情很高,并加大在學生界的宣傳力度,團中央機關刊物《中國青年》僅在職業學校每期就可銷售30份,信仰馬克思主義的青年越來越多。1924年10月26日,中國社會主義青年團青島地方執行委員會建立。1924年12月,團青島地委以職業學校的團員、進步學生為主,聯絡膠澳中學、禮賢中學和臺西鎮小學的學生數十人,成立了“聯絡感情,研究學術,改造社會”為宗旨的新學生社。同時,還以臺西鎮小學和臺東鎮小學的進步學生為基礎,成立了少年學會。從此,青島的學生運動在青島團組織的領導發動下呈現出蓬勃活躍的局面。鄧恩銘信心百倍,在給團中央的信中說:“此地學生界情形極好,想不久當可把地方(團)組織成功也。”

青島第一位共產黨員

延伯真原名延壽璞,廣饒縣大王鎮延集村人,1916年考入了山東省立第一師范學校。五四運動后,延伯真開始接受進步書刊,他還同八九個同級同學組織了一個“青年互助社”。1921年夏,畢業后的延伯真在山東博興等地教學。一年后,他回到家鄉延集村興辦小學,以期達到救國之目的。但由于受到頑固派的強烈反對,小學只堅持了半年就辦不下去了。延伯真的抱負難以施展,于是離開家鄉來到青島。后來,延伯真有幸結識了山東早期共產黨員王盡美、鄧恩銘。1923年春,經王盡美、鄧恩銘介紹加入中國共產黨,成為山東省早期共產黨員之一。

那時,濟南和青島都有共產黨的組織,青島有共產黨員三四人,是一個支部,鄧恩銘任支部書記。延伯真入黨后,黨的活動主要在鐵路工人、紡紗工人、小學教員等中間進行。當時黨在青島四方成立了一處“工人補習學校”,延伯真經常在那里講課。在青島期間,他還先后介紹呂竹村、賀啟元等人入黨。

1925年8月,延伯真被黨組遣到濟南,任中共山東地方執行委員會組織委員,同時在國民黨省黨部負責工農部工作。這期間,他曾多次回到家鄉廣饒縣、壽光縣一帶開展黨的工作,先后介紹壽光縣的張玉山、王云生、李鐵梅及本村的延安吉等人入黨,創建了中共壽廣支部。隨著兩縣黨員人數的增加,兩地縣分別建立了黨支部,1925年2月,中共延集支部建立,這是東營地區第一個中共支部,也是山東省最早的農村黨支部之一。

1926年春節期間,延伯真同劉子久、劉雨輝從濟南回家鄉探親,把最早的中文全譯本《共產黨宣言》及《向導》周報、《新青年》等雜志帶到劉集村,對群眾進行革命啟蒙教育。

1927年,延伯真到魯北的平原縣等地開展工作。他號召農民起來反對北洋軍閥和封建豪紳,響應北伐,并發展楊生甫等人入黨。這一年夏天,延伯真為了解革命形勢,去濟南、武漢找黨組織接洽。在他到武漢期間,當時任山東濟南地委書記的吳芳召開了一個會議,給延伯真留黨察看的處分,理由是他自由行動。隨即把他調到淄川煤礦去工作。在淄川,領導工作的是劉子久。當時,延伯真決定自己到煙臺去。從此,他與黨失去了聯系。1927年秋天,延伯真到煙臺、濰縣等地進行活動,發展黨的組織。次年,又輾轉到了東北進行黨的活動。

1931年至1941年,延伯真在東寧、北安、哈爾濱等地從事蘇聯遠東情報工作。1946年7月,延伯真與妻子劉雨輝一起在哈爾濱參加了中國人民解放軍,先后任東北野戰軍第六縱隊后勤部廠長、東北軍區軍需部股長、東北空軍后方聯務部科長。1949年,延伯真在部隊重新加入中國共產黨。1952年,延伯真轉業,先后在東北人民政府機械局、國家第一機械工業部沈陽銷售處任職,擔任國家一機部銷售局駐沈陽辦事處科長。1962年從工作崗位上退下來。1968年病逝于沈陽。