江西萬載縣興源沖銅多金屬礦的構造特征及找礦意義

馮國勝,官光輝

(江西省地質調查研究院,江西 南昌 330001)

興源沖礦區從發現到詳查十余年,投入了大量人力物力,已施工鉆孔75個,完成鉆探工作量21995.08m。近年來,多位學者對興源沖銅礦床的成因進行了研究,主要觀點有海相-火山噴流沉積與構造巖漿熱液改造蝕變巖型[1]、海底噴流熱水沉積型[2]。然而,這些研究多停留在礦床成因方面,礦區復雜構造對礦床的影響與礦床深部找礦還未見涉及。隨著工作的推進,資料的逐步豐富和綜合研究的不斷深入,構造與成礦的關系的討論提上議事日程。據鉆探資料,礦區有21個鉆孔揭露到推覆構造帶,因此,分析逆沖推覆構造對礦體的影響程度及推覆構造與礦體的時空位置關系,對礦區的深部找礦,乃至欽杭成礦帶銅礦的深部找礦都有著重要意義。

1 區域地質背景

礦區大地構造位置處于北東東向宜豐-景德鎮對接斷裂帶西段,成礦區帶屬欽杭成礦帶北段之九嶺南緣興源沖-羅城銅礦成礦帶。新元古代青白口紀早期沉積了一套深灰、灰綠色含菱鐵礦綠泥絹云千枚巖、粉砂質絹云千枚巖、變質石英粉砂巖,夾多層輝綠巖、細碧巖、石英角斑巖(鋯石SHRIMP U-Pb年齡(854±10)Ma)、杏仁狀玄武巖組成的地層體。至青白口紀早期末,發生了晉寧造山運動,細粒含斑黑云母花崗閃長巖侵入,晚期巖漿分異作用產生的含銅石英脈侵入地層中,含礦建造伴隨地層固結褶皺,形成區內早期的褶皺基底。

青白口紀晚期至早古生代末加里東運動之前,未發生造山運動,北部以地殼隆升為主,南部形成斷陷盆地,晚古生代石炭紀、二疊紀沉積了一套淺濱海碳酸鹽巖、碎屑巖。三疊紀、白堊紀沉積了一套含礫砂巖、粉砂質泥巖。

燕山早期,宜豐-景德鎮超殼斷裂帶從南南東向北發生逆沖,燕山晚期運動以垂直升降為主,產生斷陷盆地。燕山早期,宜豐-景德鎮超殼斷裂帶發展為北側向南南東作逆沖推覆,在礦區出現北側南沖、再南側北沖,即南北對沖的景象,“雙向”推覆形成多層次推覆與滑覆疊合構造[3]。興源沖礦區的蛇綠巖片含銅建造為燕山期由萍樂拗陷帶下部推擠到淺部的準原地地質體。

2 礦區地質

興源沖礦區銅礦化主要以含銅石英脈的形式賦存在宜豐巖組第二巖片()眼球狀菱鐵礦層下部變細碧巖夾層附近的地層中。興源沖礦區已圈定銅礦化帶2條。其中CuⅠ銅礦化帶包括楓樹坳、野貓沖、喻家沖礦段,全長約8km,寬約200m,呈北東-北東東向展布,已控制一條銅礦體、1~4條低品位銅礦體。礦體近于平行排列。礦體傾向150°~170°,傾角42°~44°,厚度0.50~21.83m,單條礦體延長500~1600m,延深300~650m,礦體平均厚度1.75~3.58m,礦體平均品位為Cu0.89%。礦石中主要有用元素為銅,銀達伴生礦產綜合利用要求,平均品位大于2.00×10-6;局部金、鉛、鋅可達工業品位。經估算,獲332+333類銅金屬量4.18萬噸;CuⅡ銅礦化帶包括劉家沖礦段,全長約500m,寬約200m,呈北西-南東向展布制,已揭露控制一條銅礦體、三條銅礦化體,地表見多處銅礦化露頭。礦體傾向200°~220°、傾角40°~75°,礦體厚度0.85~12.23m,平均厚度4.34m,厚度變化系數93%;Cu品位0.25%~5.57%,礦體平均品位Cu0.80%, Cu品位變化系數96%。

礦體形態呈似層狀、微細脈-寬脈狀,走向上見膨大縮小、尖滅側現現象,傾向上可見分支復合現象。礦體總體順千枚理近于平行產出。礦石中的金屬礦物主要為黃銅礦、黃鐵礦為主,次為閃鋅礦、方鉛礦等,非金屬礦物主要為石英、絹云母、白云母、菱鐵礦、綠泥石、白云石等。

3 研究方法

通過宏觀野外地質觀察、鏡鑒成果、典型構造剖面的解剖及鉆探巖芯的分析,研究構造與礦化的關系。

4 研究結論

4.1 皺褶構造與礦化的關系

礦區地層以巖片形式斷層接觸,巖片內剪切作用強烈,褶皺也較發育,石英微細脈常與千枚理一起褶皺及透鏡化。據楓樹坳礦段ZK11301資料,孔深135.70m見黃銅礦細脈隨片理一起褶皺(圖1)。且圍巖變質石英粉-細砂巖或粉砂質千枚巖變質程度較淺,說明了黃銅礦的海底噴流沉積成因,也說明了該期成礦較早,成礦期或可劃為晉寧期。

4.2 剪切構造與礦化的關系

礦區地表見銅礦體產于壓扭性構造帶中(圖2),構造帶厚度約1.2米。含銅變質中細粒石英砂巖呈斷續透鏡狀產出,單個透鏡大小0.20~0.30米,表面銅的氧化物銅藍非常醒目,帶中褐鐵礦化較強。銅礦體產狀:210°∠45°。銅礦體下盤褶皺發育。經刻槽取樣分析:Cu品位5.57%。

圖1 ZK11301孔深135.70m黃銅礦化褶皺

圖2 劉家沖礦段透鏡狀銅礦體

銅礦體產于壓扭性構造帶中,說明銅礦化早于剪切作用或與剪切作用近于同時。其成礦期或為加里東期。

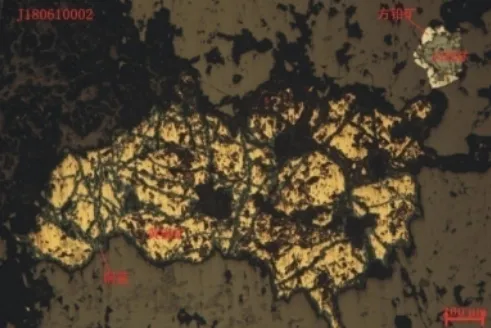

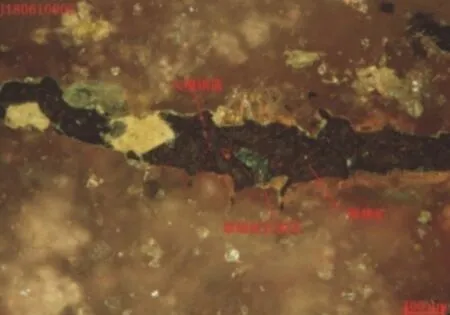

宜豐巖組第二巖片中菱鐵礦層經過剪切作用,形成透鏡狀、眼球狀(圖3),表現出逆沖性質,并具壓扭性特征。在低溫高壓作用下,粉砂質絹云千枚巖、絹云千枚巖中的石英脈經剪切作用產生流變(圖4),呈透鏡狀、飄帶狀、或局部褶皺,與原巖形成似條帶狀構造,常見含銅石英透鏡體。說明銅礦化形成于剪切作用過程中或剪切作用之前。

圖3 菱鐵礦剪切作用特征

圖4 石英脈特征

宜豐巖組下部巖石均經歷了兩期剪切作用,早期剪切片理產狀為230°∠35°~75°,晚期剪切片理產狀120°~170°∠35°~70°,晚期剪切作用后期演變為張扭性推覆構造。

4.3 逆沖斷裂與銅礦化的關系

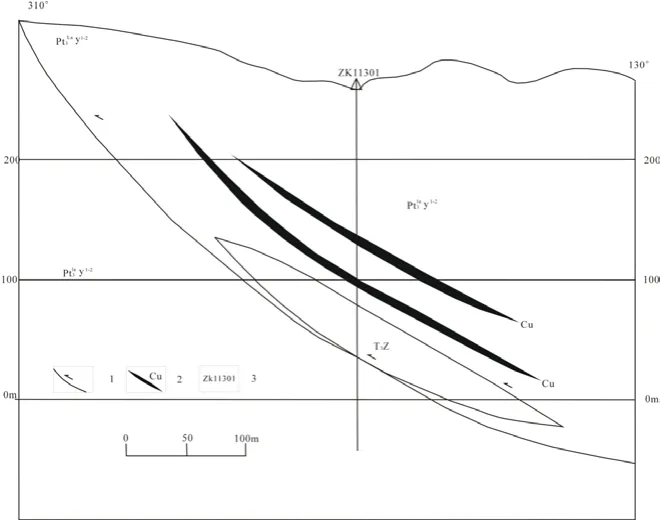

圖5 萬載興源沖礦區推覆構造剖面圖

逆沖斷裂(推覆構造)斜貫礦區宜豐巖組,橫跨楓樹坳、野貓沖、喻家沖三個礦段,呈北東-北東東向展布,帶長約8000米,帶寬數米至數十米,構造帶整體傾向南東,傾角20-70度。構造角礫成分主要為粉砂質絹云千枚巖、絹云千枚巖、脈石英、白云質灰巖、復成分細礫巖等,角礫呈主要以次棱角狀、次圓狀、透鏡狀為主,少量棱角狀。說明構造應力進行了轉換,早期性質應為壓扭性,晚期性質轉為張扭性。角礫大小不一,角礫大小多小于5cm。構造帶中裹夾安源組紫家沖段復成分礫巖或石炭紀晚世黃龍組白云質灰巖、灰晶灰巖巖片或巖塊。石炭紀晚世黃龍組白云質灰巖、微晶灰巖巖塊向北東方向平面位移大于800米,構造帶平面上顯示右行剪切。銅礦體位于逆沖斷層上部(圖5)。喻家沖礦段西面鉆孔中見張扭性構造帶位于礦體下部,未破壞礦體。東面張扭性構造帶中均見含銅脈石英角礫,說明張扭性破碎帶局部對銅礦化起破壞作用。

4.4 礦石鏡下特征分析

據礦石的光片鑒定成果:黃銅礦呈細脈狀、微脈狀充填于變質石英粉砂巖中,黃銅礦:半自形—它形粒狀,粒徑0.03~1.0mm,反射色為銅黃色,弱非均性可見,部分黃銅礦表面可見錆色,有時沿裂隙和邊部被銅藍網脈狀進行交代,主要沿裂隙分布。部分黃銅礦中包裹少量黃鐵礦,同時可見黃銅礦穿插交代磁鐵礦,可見磁鐵礦被包裹其中;與閃鋅礦、方鉛礦密切共生,部分呈“乳滴狀”分布子閃鋅礦之中,與其構成固溶體分離結構。

銅藍:反射色為深藍色,強非均性可見(火橙—橙黃);薄板狀,與黃銅礦密切共生,沿邊部和裂隙網脈狀交代黃銅礦(圖6)。

孔雀石:纖維狀,高倍鏡下可見特有的“翠綠色”內反射(圖7),主要沿銅藍外圍分布或分布于透明礦物石英中及裂隙中。

礦物生成順序:磁鐵礦→黃鐵礦→閃鋅礦→黃銅礦→方鉛礦→銅藍→孔雀石。黃銅礦呈細脈狀、微脈狀充填于變質中細粒石英粉砂巖裂隙中,說明了礦化的熱液成因。

圖6 BT15701銅藍沿裂隙交代黃銅礦

圖7 BT15701翠綠色孔雀石

5 討論

①楓樹坳礦段宜豐巖組中見黃銅礦化微細脈褶皺,說明了黃銅礦的海底噴流沉積成因,也說明了該期成礦較早,成礦期可劃為晉寧期;銅礦體產于新元古界下部宜豐巖組壓扭性構造帶中,黃銅礦呈細脈狀、微脈狀充填于變質中細粒石英粉砂巖裂隙中,說明了礦化的熱液成因,也說明銅礦化早于剪切作用或與剪切作用近于同時,其成礦期或為加里東期。因此,興源沖銅多金屬礦為兩期成礦,一期為海底噴流沉積成因,另一期為熱液成因,早期礦化發生在晉寧期,晚期礦化可能為加里東期。②礦化近于平行產出于石英脈中,說明礦化受構造裂隙帶控制。③礦體位于壓扭性-張扭性轉換斷層上部,后期張扭性斷層裹夾了三疊紀晚世紫家沖組淺灰-深灰色塊狀復成分中細礫巖、石炭紀晚世黃龍組白云質灰巖、微晶灰巖。說明推覆構造發生時期為燕山期,含銅建造為燕山期由深部推擠到淺部。銅礦體與推覆構造的空間位置關系,為深部找礦指明了方向。

6 結論

①興源沖銅多金屬礦為兩期成礦,第一期成礦作用發生在晉寧期,另一期可能為加里東期。②礦體在燕山期從深部推擠至淺部。③深部找礦方向:宜豐巖組內大型推滑覆構造帶上部,萍樂拗陷帶下部。