光路可逆?牛頓到底怎樣合成白光

七君

光的色散指的是復色光分解為單色光的現象。光的色散需要有能折射光的介質,介質折射率隨光波頻率而變。當復色光在介質界面上折射時,介質對不同頻率的光有不同的折射率,各色光因所形成的折射角不同而彼此分離。

一個“習慣性”的錯誤

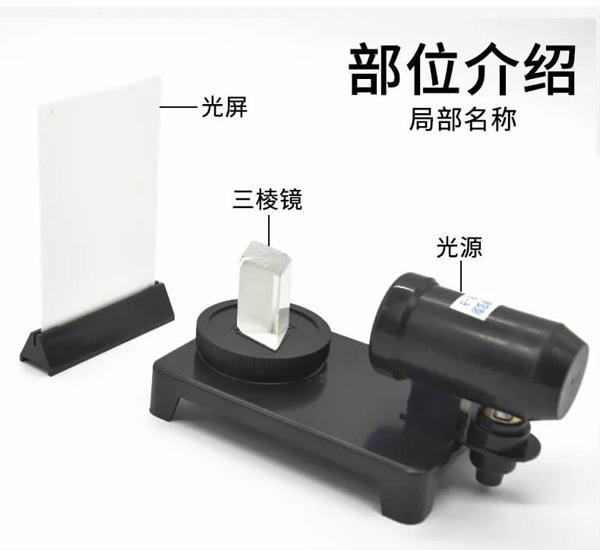

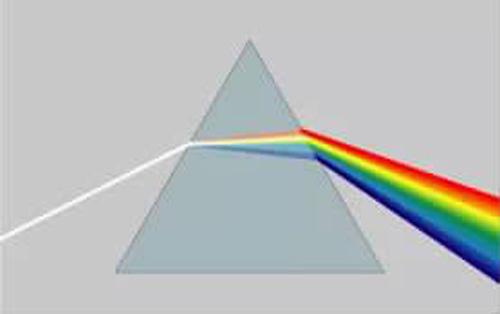

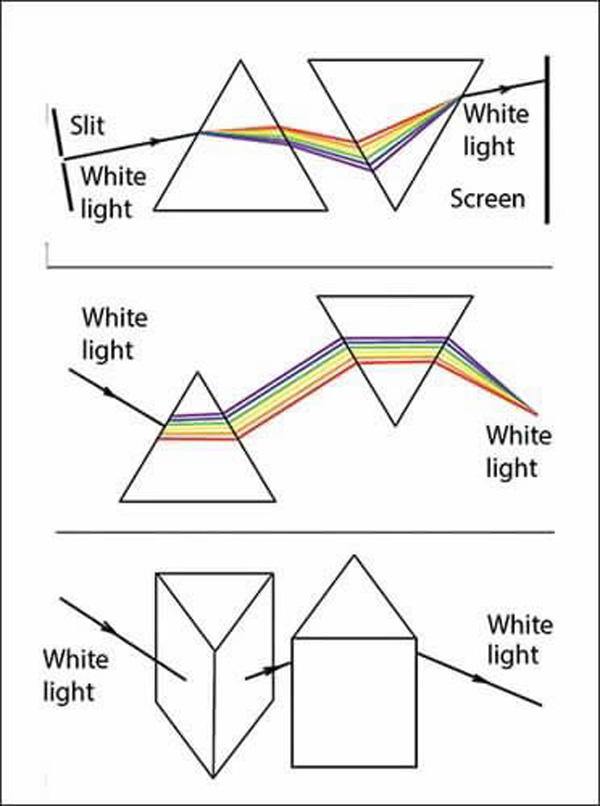

大家在中學的時候學過,牛頓利用棱鏡發現了光的色散,證明白光是由不同顏色的光合成的。為了讓同學們加深印象,老師也會用三棱鏡做實驗,實驗器材通常如圖1。許多老師會介紹,白光經過三棱鏡發生色散變成七色光(圖2)。老師會繼續介紹,七色光若原路返回,就能再次合成白光。那么怎么原路返回呢?在后面加一個倒轉的一模一樣的三棱鏡就可以了嘛(圖3)。

圖3看起來是不是很熟悉且沒毛病?實際上,這套器材和這種解釋完全是錯誤的。牛頓也根本不是這樣合成白光的。在國外的知名大學教材以及期刊論文中,這種錯誤也在不斷重復。現在我們就來了解一下,這個經典中學實驗到底錯在哪里。

牛頓是怎么合成白光的

事情要從300多年前說起。在牛頓的年代,人們認為白光是某種單色光,其他的光是在白光的基礎上產生的。當時,關于光的顏色的盛行理論是笛卡爾提出的。笛卡爾認為,光的顏色來自發光體和人眼之間的介質,和光源無關,光的色彩不是光自帶的特征。

當時還默默無聞的牛頓并不相信這種說法。牛頓一開始注意到笛卡爾理論的問題是因為他觀察到了這個現象:把一束圓形的光射到三棱鏡上時,三棱鏡背后沒有出現圓形的圖像,而出現了一個長條的光譜。

我們在中學學過,光從空氣射入其他介質后會發生折射,這是斯涅爾定律。在牛頓的時代,斯涅爾定律已經被發現了。按照光的折射原理以及笛卡爾的理論,圓形光束經過三棱鏡后應該形成圓形或橢圓形的光斑,這個長條光譜是無法解釋的。因此他認為一定是笛卡爾的理論出錯了。

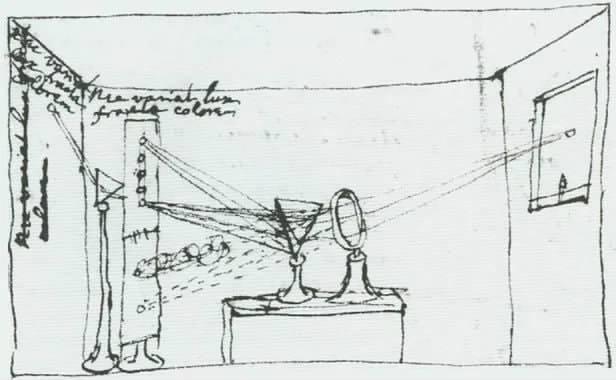

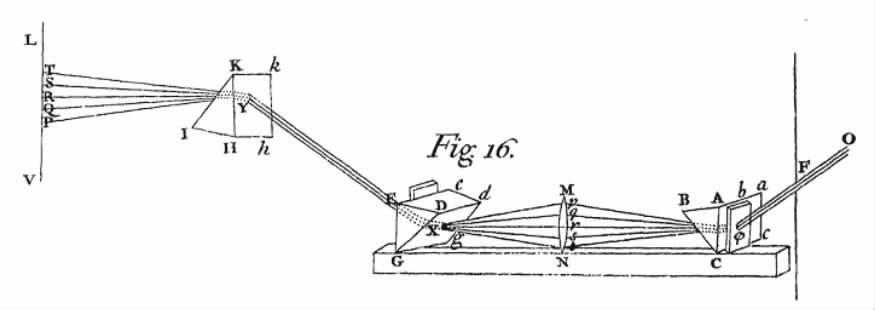

但是,他也不能確信七色光是不是不同的光,因此他又做了另一個實驗。在第一個三棱鏡后,他加了一片挖了一個小圓洞的紙,利用這個圓洞,他就能捕捉彩色光帶中的任意光束(圖4就是靈魂畫師牛頓繪制的實驗裝置)。

接著,他讓不同的色光分別再通過三棱鏡折射一次,然后計算不同色光的折射率。通過這個實驗,他發現不同色光的折射率不同而且保持恒定,這才讓他確信,這些七色光的性質是不同的,因此白光確實不是一種光,而是由不同的光構成的。

但是,在連三棱鏡都沒有普及的17世紀,這一番推理并不能說服所有人。要證明白光確實由七色光組成,最好的辦法就是把七色光合成白光。牛頓發現,如果在三棱鏡后放一個凸透鏡,根據凸透鏡聚焦的性質,在凸透鏡的焦點,所有的光被匯聚在一起。果然,在焦點處,我們又看到了白光,不過在非焦點的地方,七色光并沒有聚成白光。為了制造相同的合成白光,在這個基礎上,牛頓設計了圖5這個裝置。

這才是牛頓合成白光的正牌實驗裝置,發表于他在1704年出版的《光學》中,這也是不少教科書出錯的地方了。

剖析“習慣性”錯誤

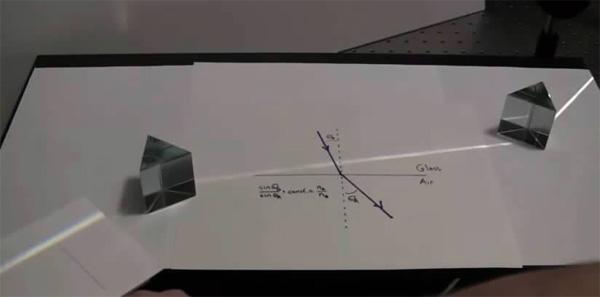

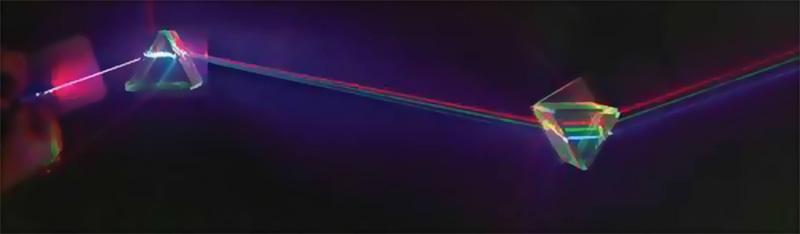

那么問題來了,我們在做實驗的時候,用兩個三棱鏡近距離疊在一起時確實出現了白光啊,這又是怎么回事?實際上,麻省理工學院在2013年公布的一期教學視頻中也指出了這個問題。如果把兩個三棱鏡靠得比較近,在肉眼看來,七色光重新合成了白光。但事實上,這是因為兩個三棱鏡之間的距離比較近,白光色散程度不高。如果把三棱鏡之間的距離拉遠,就可以明顯看到,白光穿過兩個三棱鏡后,還是色散了(圖6)。

如果只用紅綠藍三色光來重復這個實驗,效果就更明顯了。實際上,按照兩個三棱鏡的設置,真實的光路如圖7。

這個問題曾被少數國內物理教育者指出。2005年,河北大學的物理學者王紹符發表在《物理通報》上的一篇文章就專門批判了雙三棱鏡合成白光的說法。實際上,雖然在按照教育部2011年修訂的《義務教育物理課程標準》編寫的《人教版八年級上》中并沒有涉及如何用三棱鏡合成白光的問題,但是“雙三棱鏡色散與復合實驗”已被編入《中華人民共和國教育行業標準JY/T 0406-2010》。王紹符后來指出,有多家教學儀器廠根據這個標準制作了錯誤的儀器。

在國外的一些頂級學府的教學資料以及期刊中,這個錯誤也頻繁出現。比如在馬里蘭大學的在線物理教學資料、印度頂級學府印度理工學院的2012年版的教材中就出現了這個錯誤。多倫多大學的教學網站上,甚至把這個錯誤的實驗設置歸到牛頓頭上。在一些學術期刊中這個錯誤也時不時浮現。這些錯誤在發稿時還沒有更正。這些教材和教師在教授這個知識點的時候,可能受到了“光路可逆”思想的影響,認為被散射的光在通過另一個鏡像的三棱鏡后,會按鏡像的線路合成白光。可是,在雙三棱鏡的設定中,光路并不可逆啊,老師們。

(本文經授權轉載自“把科學帶回家”公眾號,有刪節)