超自動化時代的太空藍圖

陳梓鈞

導言

墨西哥灣蔚藍的大海上,風平浪靜,白浪輕吻著微風,海鷗競逐著魚群。在這片祥和的景象之下140米的深處,沉睡著人類有史以來最大的火箭。它高度足有165米,直徑23米,是登月火箭“土星五號”的兩倍還多。為了節約成本,設計師舍棄了昂貴的鈦合金等航天材料,而用廉價的潛艇用不銹鋼制造,這也造成它的總重高達1萬8千噸。由于太大、太重,沒有發射臺可以承受它起飛時的推力,只能將發射塔建在海底,僅有火箭頂部的飛船和逃逸塔露出水面。當倒計時歸零,火箭點火升空,仿佛摩西劈開大海,于巨浪中緩緩托起一座鋼鐵小山。八層樓高的發動機單噴管噴出宛如核爆炸般的烈焰,將數十萬立方米的海水瞬間汽化,方圓幾千米內都降下一場灼熱的暴雨……

這個場景并非科幻小說的描寫,而是20世紀70年代可能發生的現實。

該型名為“海龍(Sea Dragon)”的巨型火箭是人類設計過的最具野心的航天發射載具之一,由美國海軍“北極星”潛射導彈的設計師羅伯特?特魯阿克斯(Robert Truax)設計,并于1963年1月提交給美國國家航空航天局(NASA)論證。如果“海龍”成真,人類在50年前就可以具備將450噸載荷送入近地軌道的能力,四倍于“土星五號”,并且運載成本不到2018年最廉價火箭的十分之一①。然而,盡管這個火箭方案通過了嚴格的技術論證和經費計算,但最后沒有付諸實施。究其原因,無外乎是“沒有需求”和“造價昂貴”。

“海龍”火箭是傳統航天思維登峰造極的產物。這是一種“發射質量”的航天——依靠化學燃燒產生反沖推力,將物質送上太空。正如下面的齊奧爾科夫斯基火箭公式:

△v=wln(m0/mk)

其中m0/mk是點火前/后的火箭總質量,w是火箭噴氣的相對速度, v是推進令火箭產生的速度增量。

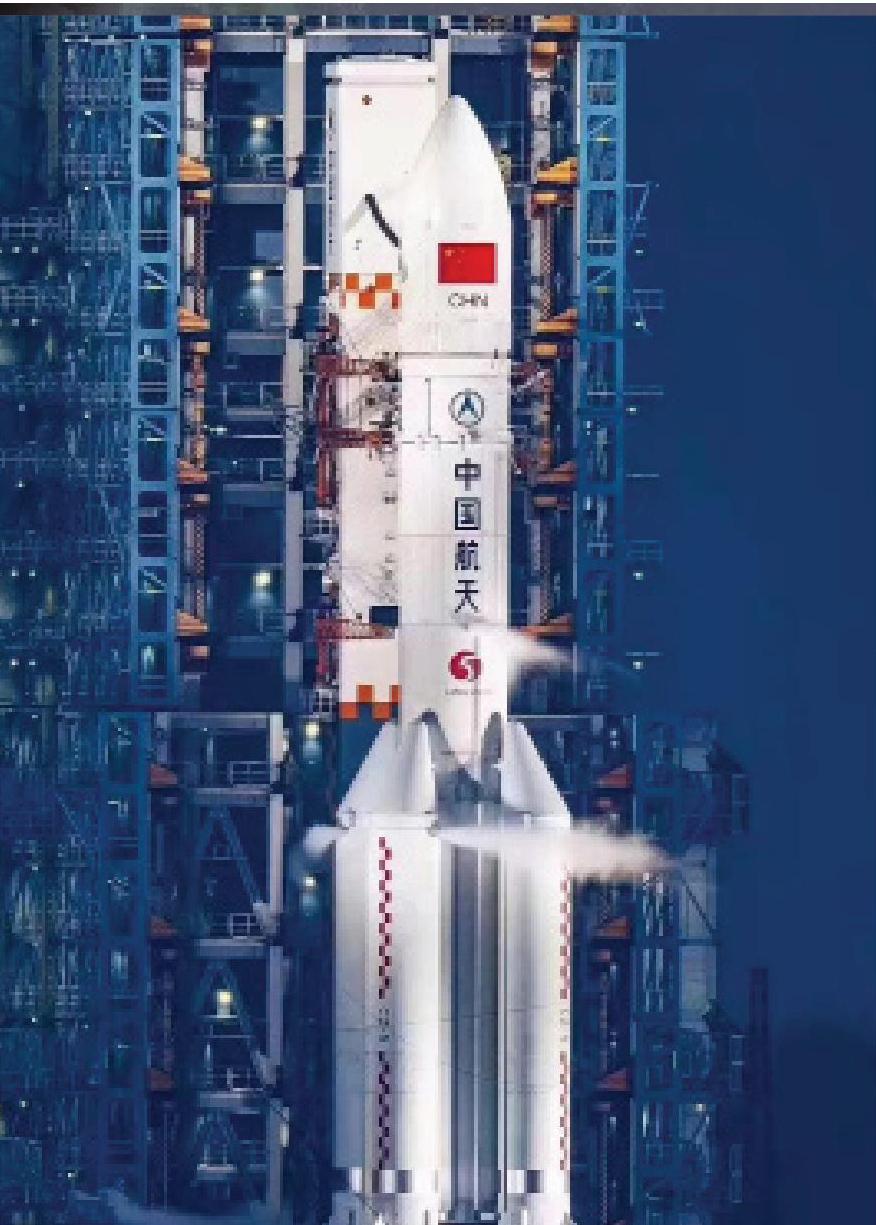

截至目前,航天發射都遵循該公式的思路:消耗巨大的質量(火箭燃料)送極小的質量(飛船)進入太空。然而,正如公式所示,隨著有效載荷變重,所需要的火箭質量、研制難度、成本都會呈指數爆炸式上升。例如2020年我國實施的“嫦娥五號”任務,2千克的月壤需要用重達869噸的“長征五號”火箭進行采樣返回。如果把目光放到火星、木星、土星,這個質量比還會更加夸張。

這是人類的“太空大航海”時代面臨的最大困難。

但技術的發展從來不是頭撞南墻式的死磕。當遇到瓶頸,人類往往會在意想不到的地方發現突破口。正如中世紀的煉金術和星相學為現代化學、天文學埋下了伏筆一般,21世紀初IT產業興旺發展帶來的自動化與信息技術,或許為傳統航天的困局打開新的通路:

將“發射質量”的航天變為“發射信息”的航天。

太空序曲:從無人工廠到奧克松絲妖怪

年代:1957~2050

標志:以化學燃料火箭運輸信息化“種子”,在太空建立自我復制無人工廠

解鎖:十億兆瓦級太陽能電站;拉格朗日點太空城;突破攝星計劃;動量轉換器等

能級:卡達謝夫0.7~1級文明

相信大家聽過一句有名的話:“你們承諾要殖民火星,我卻得到了facebook。”

20世紀末,冷戰結束,太空探索的黃金時代逝去,互聯網、人工智能和賽博朋克卻一起興旺了起來。太空計劃被擱置,圖紙被封存,人類似乎被茫茫太空的廣袤和冷酷嚇住,蜷縮著回到了地球的搖籃里。

這意味著人類的墮落嗎?未必。

1964年,斯坦尼茲拉夫·萊姆創作科幻小說《不可戰勝的》,講述了人類飛船在太空中遭遇毀滅性的納米“灰云”的故事。所謂“灰云”是一種納米機器,最初是非常輕小的種子,卻能利用星球當地的資源復制自己,組裝為復雜的巨型結構,最終形成不可戰勝的機械文明。這種機器就是“馮·諾依曼機”。它征服宇宙靠的不是巨型火箭,而是高度發達的信息和自動化技術。

20世紀40年代,馮·諾依曼在計算機幾乎不存在的時候構思出了他所稱的“通用構造器”,即“馮·諾依曼機”。這種能無限增殖的機器概念頓時引起了科學與科幻兩方面的注意,認為這是一種潛在威脅。1986年“納米機器之父”德雷克斯勒(K. Eric Drexler)首先提出了“灰蠱(Grey Goo)”的概念①,聲稱失控復制的“馮·諾依曼機”能將地球轉化成由它們組成的粉末狀灰色物質。萊姆的另一篇科幻小說《地上的和平》(Peace on Earth)中,人類考察隊從月球帶回了被誤認成月壤的納米智能兵器“灰塵”,釀成了這種災難。此外,邁克爾·克萊頓《獵物》,水妖精《灰色的憂傷》,電影《地球停轉之日》《特種部隊:眼鏡蛇崛起》《超驗駭客》以及游戲《群星》都描述了“灰蠱”的可怕威力。在王晉康《沙漠蚯蚓》中,納米機器甚至覺醒了智力,取代人類成為地球下一任的主宰文明。

然而,從另一個視角看,這種貌似可怕的機器會成為人類開拓太空的鑰匙。本質上,它就是一粒搭載著信息的“種子”,可以做得非常輕小,將火箭從發射巨型載荷的苦役中解放出來。更有甚者,將它與霍金“突破攝星”計劃結合后,我們可以高速飛抵另一個恒星系,令“種子”自我復制建造望遠鏡、通信天線,從而在有生之年看到幾光年之外的天空。

當然,以人類目前的技術,造出如《獵物》中描寫的納米蟲還是太難了。但“馮·諾依曼機”不必造得如此微小。宏觀尺度的自我復制機,離我們其實并不遙遠。

早在1981年,NASA就在一篇論文里提出了月球自我復制無人工廠的概念。它呈圓形,直徑可達數千米甚至數十千米,在太陽能驅動下,沿著圓周的各功能區依次進行著“新陳代謝”的循環:攝取物質(礦車平整地面、采集月壤)、化學合成(提煉水及碳、硅、鎂、鋁、鐵、鈦的多種化合物)、制造零部件(硅晶圓、電纜、支架外殼、緊固件等)、裝配(太陽能板、芯片、電動機等)、生產(礦車、通信天線、化學合成爐、制造車床、裝配機械等)。隨著循環進行,這個圓形無人工廠的直徑不斷擴展,就像培養皿上生長的菌落一樣,最終把整個月球表面都變成太陽能電站。

在20世紀80年代,這個設想雖然原理上可行,但實際操作會遇到各種困難,尤其是信息化和自動化方面的。但如今信息技術在互聯網浪潮的帶動下迅速發展,這種設想正逐步成為現實。譬如埃隆·馬斯克在上海投建的特斯拉無人工廠,幾乎不需要工人參與即可完成汽車制造;又如2007年RepRap項目設計的一系列3D打印機,可以打印自身大部分零件(金屬吐絲頭和電路、芯片除外)。

在自我復制3D打印機成熟后,在太空出現第一個自我復制無人工廠前,我們會首先在地球上看到這種“超自動化”技術的實踐。王晉康在科幻小說《沙漠蚯蚓》中寫了中國研發的一種能吞噬沙漠制造自身的納米“蚯蚓”,而在現實中,這樣的沙漠蚯蚓有一個宏觀版本,稱為“奧克松絲妖怪”。它本質上是一臺自動行走、采沙的太陽能聚光3D打印機,全身所有零件都可由二氧化硅(砂礫)熔化后燒結支撐。因為行為邏輯簡單(行走、吃沙、打印),它甚至可以不需要電路和芯片,在沙漠里以指數形式迅速增殖,將不毛之地化為產能驚人的太陽能發電基地。

正如凱文凱利所言,“我不能預言會出現蘋果公司,但能預言一定會出現智能手機。”當工業集成化、自動化、信息化、智能化這“四化”發展到一定程度,當初NASA設想的月球無人自我復制工廠、神奇的“奧克松絲妖怪”也一定會以某種形式化為現實:當普通的運載火箭搭載著自我復制工廠的“種子”飛向太空時,“運輸物質”的航天就進化為了“運輸信息”的航天。這或許是在我們有生之年可以看到的、人類太空時代的黎明。

超自動化時代:從太空轉輪到太陽系鐵道

迎來黎明之后,人類生產力規模將擴展數百倍,太空產業將如正午烈陽般炙熱紅火。這可以稱為太空探索的“超自動化”時代。

在“超自動化”時代前,人類盡管擁有了可自我復制的工廠,甚至將整個月球表面都變為了太陽能電站,但那幾乎都是無人設施。太空環境依然惡劣,人類平民仍然無法真正殖民外星球。

相比于地球,太陽系其他行星的當地資源都無法支撐完整的工業或農業。水星和金星缺水(氫),火星缺氮,木星、土星缺乏碳硅和金屬等較重元素。在地球上,某個地區的資源“偏科”尚且能靠全球化貿易解決。但因為太空遙遠漫長的距離,要想進行巨量原料物資的運輸,還是需要巨大的火箭(飛船)。于是,我們同樣逃不脫齊奧爾科夫斯基公式的桎梏。

此時,我們需要將“超自動化”更進一步,不僅利用行星當地的資源,而且要利用太空中所有可能的物資。

太陽系內的太空中漂浮著數以萬計的小行星。它們大多分布在木星與火星間的軌道上,也有不少在各大行星之間穿梭,仿佛天然存在的擺渡列車。也許有人會想:能不能利用這些天然“擺渡車”呢?事實上這并不容易。要想追趕上這些小行星,首先就要將載荷加速到與它們相當的速度;而如果我們有了這樣的動力,又要“擺渡車”做什么呢?

但我們可以將它們作為動量轉換器的“配重”。

動量轉換器又稱“太空轉輪”,是系繩推進(Tether Transport)的一種,可以幾乎不消耗能量地將巨量物資送入太空。它是一根細繩,由高強度碳纖維制造,長度約為50千米,以ω=8.2°/s的角速度繞中心旋轉,在100千米高的近地軌道上環繞地球運行。繩子的末端有對接口,用于捕獲上行貨物或下行的“配重”。上行貨物由亞軌道火箭或飛機發射,當它抵達75千米高的軌道頂點時,速度低于第一宇宙速度,不足以進入太空。但恰好在此時,“太空轉輪”的一端從天而降,末端線速度恰好等于貨物飛行速度。它將上行貨物“抓住”,然后旋轉180度,把它甩出去,此時末端線速度將超過第二宇宙速度,貨物由此脫離地球引力,飛向茫茫太空。

顯然,世界上沒有免費的午餐。在這一“抓”一“甩”之間,“太空轉輪”將自身的動量和能量傳給了貨物,速度和高度都會略微下降。為了彌補“太空轉輪”的損失,一顆重量和貨物接近的太空礦石(從某小行星開采得來)被“太空轉輪”捕獲,同樣旋轉180度,在旋轉過程中將自身的動量和能量傳給“轉輪”。分離后,礦石失去維持軌道的速度,變成隕石,墜落在地面的“隕石礦場”中。

據西蒙和舒斯特等人①在他們的著述中描述,動量轉換器的技術難度比太空電梯低得多。太空電梯長度至少有36000千米,而“太空轉輪”只有50~200千米。太空電梯要求碳納米管作為材料,而“太空轉輪”只需要T1000以上抗拉強度的碳纖維。當然它的代價也是有的:需要消耗大量太空碎石作為“配重”。這些碎石最宜從小行星開采得來。因為開采規模巨大,必須要用到前一章所述的“自我復制機”。

此時,“超自動化”時代的太空交通藍圖就已經呼之欲出了:自我復制工廠在無數的小行星上吸收太陽能,進行著指數型增殖,每年將數億噸礦石投向地球、月球、火星、木星等大行星的軌道;而數百架“太空轉輪”則在這些星球的軌道上晝夜不息地旋轉,接住礦石,拋射出飛船、礦產、物資、產品和零件。這一太空運輸體系將以每年數億噸的吞吐量將在各大行星間交換物質,徹底解決太空工業“元素短缺”的問題……

當人類走到這一步時,星辰大海的道路才算是真正打開!

有朝一日,我們將在地球賞月,在火星漫步,在金星的云頂觀星;我們的餐桌將擺上金星的云藻酒、火星的念珠土豆和木衛二的法拉第魚;奧運健兒們將在奧林匹斯山滑雪、在維羅納峭壁跳崖②;而每當春節到來時,由動量轉換器組成的太陽系“五縱三橫”鐵道網上一定會擠滿了歸鄉的人潮,而在海王星甲烷油田堅守崗位的工程師們,將向地球投來有史以來最遙遠的思鄉的目光。

遠未來:行星地球化改造、戴森球與超時空接觸

如果把建立系外行星基地的壯舉比作19世紀美國的西進運動,那么,在這場運動臨近尾聲時(太平洋鐵路建立),美國絕大部分人口仍集中在東部地區。太空拓荒很可能也是如此。直到太陽系都被納入人類的工業和經濟圈,絕大部分外星球仍然會像美國西部的荒漠般地廣人稀。畢竟自然環境太惡劣,用人開拓遠不如靠自動機械來得劃算。

除非進行“行星地球化改造(Terraforming)”。

太陽系內適宜行星地球化改造的天體有兩個:金星和火星。火星的改造有大量科學與科幻的方案,例如金·斯坦利·羅賓遜的《紅火星》《綠火星》《藍火星》,描述了用巨型軌道反射鏡蒸發干冰、挖掘深入地層的深井釋放地熱,促進火星的溫室效應。與火星相反,金星的改造需要削弱溫室效應,于是有了釋放能在金星酸性云頂部生存、進行光合作用的“云藻”,或是能養殖微藻并自我復制的生化機械氣球,等等。

這一系列方案的難點在于元素的平衡,畢竟金星天然缺水(氫),火星重力不足,都需要其他行星持續不斷地為其提供數以億噸計的物質輸入。這在當代是不可想象的,但有了幾乎不消耗能量的“太陽系鐵道”和指數增長的自我復制機,這些狂想將成為可供工程師探討的規劃。

更有甚者,當自我復制機的規模足夠大時,人類將接近卡達謝夫II型文明的臨界點:實施“天體工程”。最著名的天體工程當屬戴森球/戴森環:通過自我復制機、電磁發射導軌和太空轉輪拆解水星,將其化為環繞太陽運行的太陽能發電環帶,甚至將太陽整個包裹起來。更夸張的天體工程還有Shakadov恒星驅動光帆,或“恒星引擎”。當然,這種光帆不太可能是一個整體,而是許多自我復制機的鏡面單元,靠光壓和引力平衡維持穩定,而太陽位于這個離散式拋物反射鏡的焦點上,在反沖原理的作用下緩步前行。

讓我們想得再遠一點兒。恒星尺度的推進器居然還用著和火箭一樣的反沖原理,在未來人看來,這也許就像“皇帝的金鋤頭”般可笑。更省事的方法仍舊是“發射信息的航天”:將人類的身體信息數據化,以電磁波、中微子甚至引力波的形式射向太空;或像電影《超時空接觸》中描寫的那樣,將用于接觸的裝置圖紙發送到千百光年外的星球,由當地人組裝,借此進行交流。如果曲率驅動等超技術難以實現的話,那這可能是人類進行“星際穿越”的唯一辦法。

結語

看到這里,讀者們或許會覺得這幅藍圖太樂觀了。

誠然,無論是自我復制機、動量轉換器還是光帆、裂變/聚變飛船等都有各自的技術困難:自我復制機是制造業皇冠上的明珠,要在有限空間內容納完整工業體系,還要解決精度發散、代際劣化等問題;動量轉換器要在零點幾秒的瞬間完成貨物的捕獲、飛船的對接,還得在稀薄大氣、太陽風、地磁場等復雜干擾下保持穩定。而當技術困難解決后,還有復雜的經濟和政治問題。最后,還需要戰勝人性。劉慈欣在演講“內向與外向的未來”中提過,人類沉浸于IT技術營造的虛擬現實,將斷送人類進入太空的前程。如果人類不能戰勝好逸惡勞的本性,那遲早會在地球上迎來滅亡。

但無論如何,我們已經有了藍圖。

科技不是一棵“樹”,而是一張“網”。技術進步從來不是一兩個熱門方向的線性演化,而是多個熱門方向在不同時代的相互促進。在我們眼前的不是“航天還是賽博”的二選一,也不是“向內還是向外”的岔路口。我們眼前的是一片平原——有無數方向、無數方案、無數可能性的平原。若遇到不可逾越的障礙,便向側面繞開;若遇到美景的誘惑,不妨走過去看看。這會繞一點兒路,但我們不必擔心。因為在這條通往星辰大海的路上,我們走過的每一個彎路都不會是無用的。

冷戰結束后,我們放下了火箭,拿起了智能手機。這看似是“退化”,但只有這智能手機里的A.I.芯片,才能驅動著自我復制機在月球吞吐硅沙;硅砂被轉化為太陽能板和激光陣列,鋪滿了月球,驅動光帆將“種子”射向小行星帶;小行星上“種子”呈指數增殖,將其拆解為碎石,為“太空轉輪”提供了動力;“太空轉輪”日夜不息地旋轉,將工業體系播撒到整個太陽系,為行星地球化、戴森環等“天體工程”提供必須的巨量物質……

對于這樣的藍圖,我充滿信心。

【責任編輯:艾 珂】

① “海龍”火箭直接發射相關費用為每磅載荷10美元至20美元。將研發成本分攤到240次發射中的話,則成本效益大約可控制在每磅載荷20美元至30美元。相應地,獵鷹重型火箭約為每磅載荷514美元。

① 埃里克·德雷克斯勒. 創造的發動機[J]. 中國科技信息, 2006, 000(007):73-75.

① 《空間設計:二十一世紀空間探索藍圖》,Designs on Space: Blueprints for 21st Century Space Exploratio[M]n. Simon & Schuster. 2000

② 火星的奧林匹斯山高達26千米,是太陽系最高的山脈,背陽面覆有二氧化碳干冰;天衛五的維羅納峭壁高達5~10千米,是太陽系最高的懸崖,而因為重力很低,從這里跳下去不會摔死。