玄學生意火爆,“大師”找到財富密碼?

張書琛

虔誠與戲謔共存:玄學消費者年輕化

“這個時代一直強調‘快,但我就是快不起來。你看我馬上30歲了,眼看著別人都風生水起的,著急啊。老話常說‘人各有命,那我自己到底是個什么命?”

小廷是個慢性子,在一個并不出名的211大學冷門專業做了四年“學酥”,如今畢業六年仍難擁有小紅書上人手一套的loft,看著同學們畢業之后不是工作安穩就是已經成家,小廷也慌了。

B站獨有的互動視頻的形式,讓選牌過程十分具有參與感

在以前,一旦有這種疑惑,立刻會有熟人為你推薦一位口耳相傳的半仙。如今,占卜算命已經是一個有著成熟盈利模式的行業。玄學狹義上是指道家用于安身立命的玄學五術:山醫命相卜,大部分東方玄學產品都脫胎于此。在具體工具的選擇上,既有中國傳統的四柱八字、梅花易術,也有外來的西方現代占星術、塔羅占卜等。大師們也不再僅存在于山野,B站、微信、短視頻平臺、淘寶、咸魚、APP,都可以是玄學從業者的主陣地。

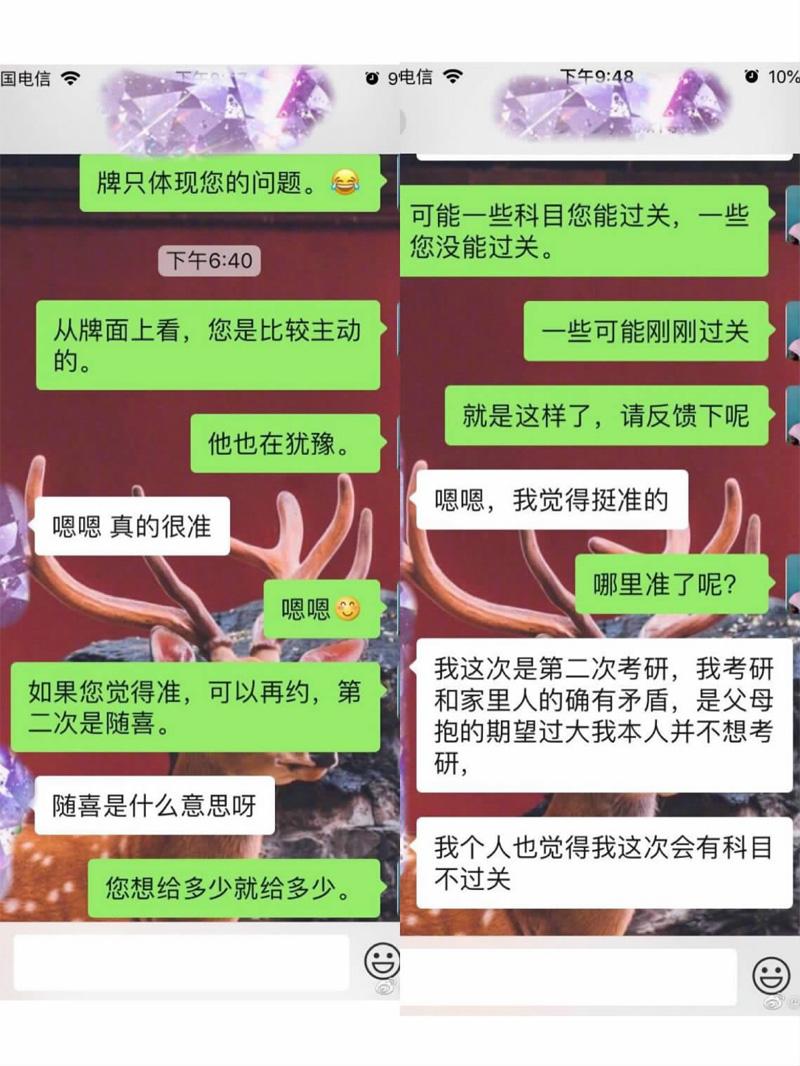

小廷在機緣巧合下選擇了一位塔羅牌大師話梅,起因是朋友在朋友圈分享的聊天截圖和大師微信二維碼,輔之以文案“很準,快加她”。

“朋友推薦必然有點東西”,小廷立刻掃碼加好友。通過后問大師什么時候能算,大師無言,只甩來一張價目表,還沒等小廷回復,又說第一次分享朋友圈免費算,不分享一次666元,且要提前一天告知問題。再追問怎么算,大師緩緩打出“別問那么多”。

中國科學技術協會曾對國民占卜現象做過調查,結果顯示,每四個中國人中,至少有一個曾接觸過占卜之術, 三分之二的受訪者表示自己的日常行為會受到占卜結果的影響。

生活在大城市、初人職場、處于職業發展的起步階段的Z世代擁有完整的教育經歷和較好的職業發展路徑,這些人理應對占卜術持否定態度,而事實上,小廷們正逐漸成為線上玄學產業的主要參與者。

網易數讀針對1789名受訪者的調查數據顯示,30 歲以上的受訪者有過星座羅盤和塔羅牌占卜經歷的人數占比為 41.29 %,而 30 歲以下的年輕人占到了 62.05%。

一本萬利的財富密碼:95后“大師”月入20萬

玄學之術古往今來一直是個悶聲發大財的行業,但是在與互聯網的魔幻聯動下吸引了更多的玩家入場,難免引人關注。

尹力就是被吸引入局的“后天努力型大師”之一。

原本在北京從事電影宣發的尹力,去年大半年顆粒無收,只好在家放假,電影行業遲遲未見起色,公司還時不時冒出要裁員的消息,壓力讓尹力寢食難安。第一次求助于占卜的時候,她已經覺得自己在這種渾渾噩噩的狀態下快撐不下去了。

塔羅牌占卜師經常會在朋友圈發占卜案例吸引更多客戶

尹力先是求助于八字。八字師傅告訴她,她這兩年感到無力,是因為正在走一個叫做“梟神”的大運,這是一個被限制、缺乏資源支持的運勢。好在一個大運十年,馬上就要過去了,下一個大運事業會有進展但不會是變革性的突飛猛進。

這個結果對于她來講已經是莫大的慰藉。“盡管目前一時一地處于迷茫的狀態,但未來有希望。后來想想,覺得也挺好的。”

自從知道了自己未來仍有希望,尹力每天除了尋找新的機會也會關注一些跟八字命理有關的知識,“不能總是閑著吧”。去年3月,尹力算了一次塔羅牌,再次刷新她對神秘學的認知。“我都沒有說,塔羅師就直接用塔羅牌準確算出了我的現狀,太神奇了。”尹力還觀察到,塔羅牌比八字簡單好上手,自己也可以試試看。

就業市場不穩定、經濟震蕩,導致2020年成了玄學生意爆發的一年。

“占卜師們自己都沒算到生意能這么好。”通過咸魚、微信從事塔羅牌占卜、教學多年的95后巫果,明顯感覺到疫情以來行業的變化。

首先是咨詢用戶的多元化,“以前多是年輕女生來占卜運勢,今年男生也來了,30歲以上的人也多了許多。占卜最多的問題也從風花雪月變成了什么時候能找到工作”;其次收入增長,疫情期間他的月流水首次突破20萬元,比平常月份增加了30%;最能讓他感覺到行業變化的是,前來學塔羅牌的人在變多,培訓班徒弟由2019年同期的50多人增長至200多人,“知道這行賺錢,都想進來吃肉”。

塔羅牌占卜學習班也逐漸增多。

在塔羅師的介紹下尹力一咬牙報了價值4800元的“緣分班”,學了四個月塔羅牌、星座知識,通過了考試,算是入了門。之后,尹力一邊準備家鄉的公務員考試,一邊通過微信給身邊的朋友們占卜,再靠朋友們介紹新客戶。僅僅依靠私域流量裂變,提供占卜服務以及水晶轉運周邊販售,尹力的月流水就達到了3萬元。

巫果對這種“熱情”顯得有些冷淡:“愿意花幾千元學習塔羅牌的人多了,真心對塔羅牌背后文化好奇的卻少了。”很多學生沒耐心聽塔羅牌的發展過程、卡牌故事,只想知道從哪個平臺可以最快地引流、有哪些話術能顯得“很專業”。

想“恰快錢”的人多了,行業也變得魚龍混雜。“有學生學了一個月不到馬上去給別人低價算塔羅牌,把A的占卜信息稍作修改復制給了B,B還夸算得真準。”

投資者趨于理性:悶聲發大財

無論是依靠私域流量,還是靠線上渠道引流,都只能算是玄學賽道的低端玩法。在整個復雜產業鏈里,風投搭臺、玄學大師打造IP唱戲才算是高端玩法。

但無論哪個級別的玩家,變現都是最終的需求。在玄學產業中,產品變現主要有三類:服務類、工具類和內容類。

尹力們這種一對一的線上服務類,完全依賴口碑,變現快但天花板也低;工具類產品是指依靠數據設置固定內容,測算名字、星宿、運勢、查詢萬年歷等功能的小程序、網頁或APP,這類產品制作門檻低,只需要在市面上找一本相關書籍,雇一個程序員就能自主研發,同質化在所難免。

內容類難度大、盈利也更可觀,多是以低成本的玄學內容創作吸引忠實受眾、孵化為知名IP,再賣出變現。如今坐在電子煙牌桌邊的YOOZ柚子創始人蔡躍棟便是依靠高價賣出“同道大叔”這一自創IP,成功從自媒體人變身擁有上億資產的富豪實例。

但在玄學圈,一夜暴富的只是少數,因風險而熄火的先例倒是不少。

前述塔羅牌、星座屬于年輕人的最愛,呼聲雖大卻難有規模效應,在玄學界最吸金的還是風水學。2018年,神棍局在微信公眾號發力,短短幾個月內,以僅8個人的團隊,將風水與熱點企業、著名地標結合,寫出了數篇10萬+文章,收割了近35萬粉絲,獲得超千萬的投資,被期待成為中國版新天地集團。最后還是“止于話多”,被潘石屹一紙令狀告上法庭。

據鉛筆道不完全統計,截至 2018年9月,占卜算命賽道中已經融資的項目共計20個,僅星座女神一家就獲得了3000萬元的融資。而在神棍局偃旗息鼓后,這股玄學投資熱也冷靜下來,截至2021年3月沒有任何融資消息。

歸根究底,是行業的基因限制。算命占卜,本身就具有封建迷信的色彩,注定在現有政策法規下無法快速成長。

除了政策影響,從業者真假難辨,行業難設標準的問題也讓投資者望而卻步。

“占卜算命,就如同知識付費一般,僅僅存活在當代人的焦慮之中,而且沒有知識只有未知。”小廷感覺自己就經歷了一次割韭菜式占卜,占卜師話梅告訴他,現在這個時間應該把長處和注意力都放在事業上,把握那些能把握的事情,努力就有回報,“這不是避重就輕嗎?父母總是說錯過某個時間點以后就更難,我只是想知道哪個時間點我才能跟其他人一樣,而大師只會給我推薦轉運水晶手鏈。”

“信”不代表“迷信”,靠占卜過活的年輕人,只要不沉迷其中未必是什么壞事,從中汲取能量作為動力好好生活也未嘗不可。需要牢記的是,解決眼前的困境仍需依賴自身,相信自己才是轉運的關鍵,而非盯緊錢包的“大師們”。