早孕期糖化血紅蛋白檢測對妊娠期糖尿病的診斷分析

莫馮姣

(巴馬縣人民醫(yī)院,廣西 河池,547500)

妊娠期糖尿病是指在妊娠期首次發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的不同程度的碳水化合物的耐受異常引發(fā)的高血糖,包括少數(shù)在懷孕前已患有糖尿病但孕期首次發(fā)現(xiàn)者[1]。妊娠期糖尿病近年來發(fā)病率逐年增高,可出現(xiàn)產(chǎn)后感染、胎兒早產(chǎn)、胎兒異常發(fā)育、巨大兒等不良妊娠結(jié)局。研究發(fā)現(xiàn),妊娠期糖尿病孕早期進行糖化血紅蛋白檢測有助于監(jiān)測其血糖狀態(tài),控制血糖指標,降低不良妊娠結(jié)局的發(fā)生[2]。本研究選擇2019年12月-2020年12月在本院接受診治的妊娠期糖尿病患者,予以孕早期糖化血紅蛋白監(jiān)測其血糖狀態(tài),分析妊娠結(jié)局,現(xiàn)報道如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料

臨床選擇2019年12月~2020年12月在本院接受診治的妊娠期糖尿病患者60例為觀察組,納入標準:符合WHO制定的妊娠期糖尿病的診斷標準[3];經(jīng)臨床實驗室檢查、臨床癥狀、體征等明確診斷。本院醫(yī)學(xué)倫理委員會審批通過本研究,全部研究對象簽署知情同意協(xié)議。排除標準:多胎妊娠、自身免疫系統(tǒng)病變、糖尿病史、服用對糖代謝產(chǎn)生影響的藥物。孕周6-9周,平均孕周(7.6±0.5)周;年齡20-38歲,平均年齡(27.4±3.2)歲;初產(chǎn)婦32例,經(jīng)產(chǎn)婦28例。平均體質(zhì)量指數(shù)(25.5±0.7)kg/cm2;同期選擇體檢健康孕婦60例為對照組,孕周6-9周,平均孕周(7.5±0.6)周;平均體質(zhì)量指數(shù)(25.6±0.6)kg/cm2;初產(chǎn)婦31例,經(jīng)產(chǎn)婦29例,兩組的平均孕周、平均年齡、產(chǎn)次、平均體質(zhì)量等臨床資料大體一致(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

全部研究對象進行早孕期糖化血紅蛋白檢測,在禁食8-14個小時后晨起空腹采集2ml非抗凝血,檢測糖化血紅蛋白、空腹血糖、餐后2h血糖指標變化。評估兩組的糖化血紅蛋白指標、空腹血糖、餐后2h血糖變化;分析兩組的妊娠結(jié)局。

1.3 統(tǒng)計學(xué)分析

全部數(shù)據(jù)傳輸至SPSS21.0軟件系統(tǒng)處理分析,計量資料采用χ2檢驗,[n(%)]表示,計量資料為t檢驗,(X±S)表示,P<0.05則差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

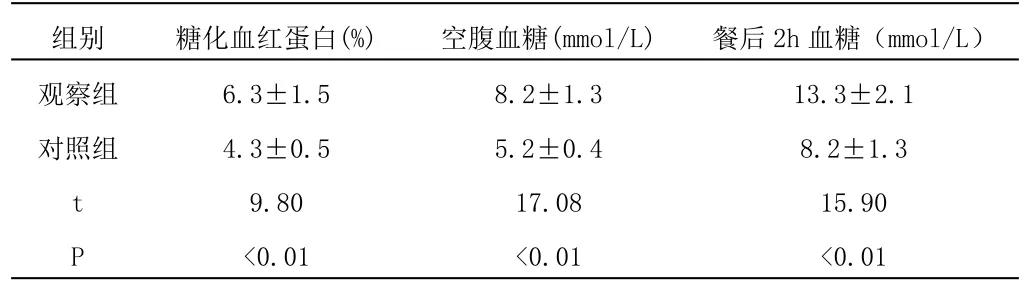

2.1 兩組治療前后糖化血紅蛋白、空腹血糖、餐后2h血糖指標分析

觀察組的糖化血紅蛋白指標、空腹血糖、餐后2h血糖指標顯著高于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組治療前后各項指標分析(X±S)

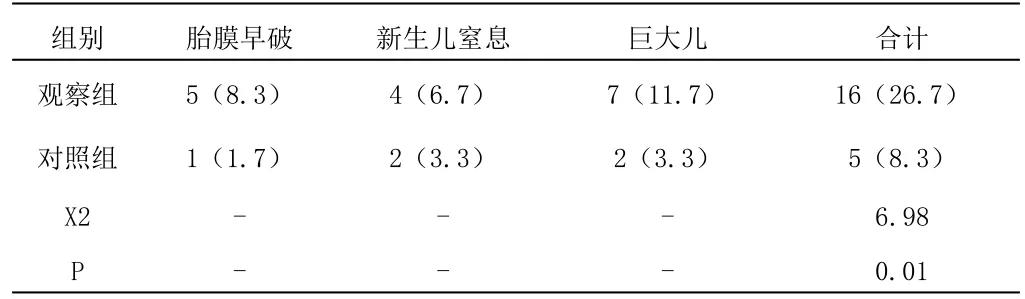

2.2 兩組妊娠結(jié)局分析

觀察組發(fā)生胎膜早破、巨大兒、新生兒窒息等不良妊娠結(jié)局情況顯著高于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),詳見下表2。

表2 兩組妊娠結(jié)局分析[n(%)]

3 討論

本研究觀察對妊娠期糖尿病病人進行孕早期糖化血紅蛋白監(jiān)測的臨床價值分析,結(jié)果顯示:觀察組的糖化血紅蛋白指標、空腹血糖、餐后2h血糖指標顯著高于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05);觀察組發(fā)生胎膜早破、巨大兒、新生兒窒息等不良妊娠結(jié)局情況顯著高于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),與邱海元[4]的研究結(jié)果大體一致,妊娠可促使隱性糖尿病顯性化,既往無糖尿病的孕婦出現(xiàn)妊娠期糖尿病,促使原有糖尿病患者的病情加重,孕早期空腹血糖較低或處于正常范圍,需進行糖化血紅蛋白監(jiān)測機體在近3個月內(nèi)的血糖指標變化。糖化血紅蛋白是血液中的葡萄糖和血紅蛋白相結(jié)合形成的產(chǎn)物,隨著紅細胞的消亡而消失,紅細胞的生命期為120天左右[5]。因此,糖化血紅蛋白指標可反應(yīng)采血前2-3個月血糖的平均水平[6],國際糖尿病聯(lián)盟推出了亞太糖尿病防治指南,明確糖化血紅蛋白是國際公認的糖尿病監(jiān)測的金標準[7],且應(yīng)低于6.5%,2010年美國糖尿病學(xué)會已經(jīng)明確將糖化血紅蛋白寫入糖尿病的診斷標準[8]。糖化血紅蛋白增高可改變紅細胞對氧的親和力,促使組織和細胞缺氧,加速心腦血管并發(fā)癥的形成[9];同時糖化血紅蛋白可導(dǎo)致腎小球基底膜增厚,誘發(fā)糖尿病腎病[10],同時可導(dǎo)致血粘滯度和血脂指標增高,是心血管病變發(fā)生的重要因素。對妊娠期糖尿病病人進行孕早期糖化血紅蛋白監(jiān)測有助于監(jiān)測孕婦的血糖狀態(tài),積極控制血糖指標,降低巨大兒、新生兒窒息、胎膜早破等不良妊娠結(jié)局的影響[11-12]。綜上所述,妊娠期糖尿病予以早孕期糖化血紅蛋白檢測有助于監(jiān)測孕婦的血糖指標,預(yù)測妊娠結(jié)局,值得臨床推廣。