小兒諾如病毒性腸炎的臨床特征

楊恩橋

(廣西荔浦市婦幼保健院,廣西 荔浦,546600)

諾如病毒是一種分布較為廣泛的胃腸道腹瀉病毒,是臨床上除輪狀病毒外最主要的致腹瀉病原。人類諾如病毒是人類冠狀病毒中諾如病毒成員之一[1],曾以小圓病毒或諾如樣病毒聞名于世,其是全球范圍內非細菌感染性腸炎爆發流行的首要致病因素。該病不但會引發成人、兒童胃腸炎散發病例,往往還會在養老院、醫院、托幼機構等場所引起爆發[2]。現如今已被西方國家認為是造成成人病毒性胃腸炎的首要病原,也是兒童病毒性胃腸炎的第二位病原。諾如病毒主要通過糞口傳播,主要傳染源為食物、水,臨床癥狀主要包含:發熱、嘔吐、腹瀉等。現如今,全球諾如病毒感染發生率顯著提升,美國每年因該病毒感染高達2300萬余人,其急性胃腸炎爆發中占80%因諾如病毒引發[3]。目前臨床對諾如病毒的研究較為缺乏,其感染已成為危害人類健康的公共衛生問題,逐漸引起臨床研究者的關注。本文就近年來小兒諾如病毒性腸炎的臨床特征進行分析,結果如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

我院2019年1月~2020年12月收治的嬰幼兒中急性非細菌性腸炎200例,其中男117例,女83例,年齡7個月~5歲,平均(13.84±6.18)個月,對其開展A組輪狀病毒抗原陰性,檢出諾如病毒52例納入研究,男28例,女24例,年齡2~5歲,平均(3.5±1)歲。

1.1.1 納入標準

①大便形狀改變,呈水樣便、稀便、蛋花水樣便等,便次較平時超過2次以上;②大便常規紅細胞≤3/hp,白細胞≤5/hp,未發現吞噬細胞、膿細胞。

1.1.2 排除標準

①A組輪狀病毒抗原檢測呈陽性;②因機體其他系統疾病引發的癥狀性腹瀉;③腹瀉病程≥14d;④腹瀉病程中,大便檢查白細胞>5個/hp,或紅細胞>3/hp;⑤大便檢查中發現霉菌、膿細胞、寄生蟲等。

1.2 方法

發現腹瀉患兒,及時留取糞便進行檢查,并留取血、便標本,分別放置于冰箱中保存(-20℃)。在發送檢驗結果時,邀請患兒家長填寫問卷。問卷包含嘔吐、腹瀉頻率、大便性狀、密切接觸史等。

1.3 觀察指標

詳細記錄患兒發病狀況,年齡分布、時間分布、臨床表現等。

1.4 統計學處理

2 結果

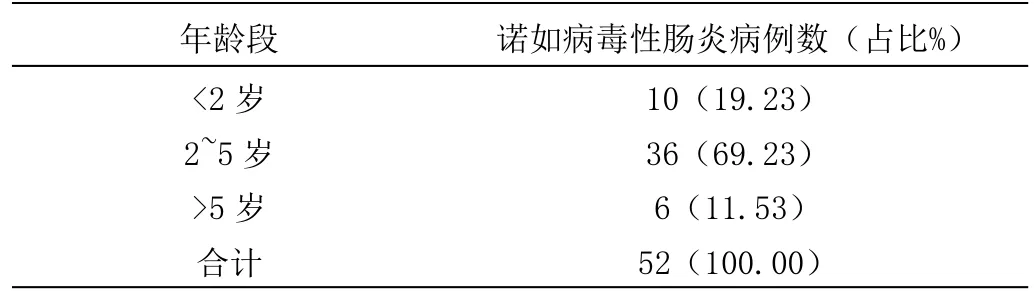

2.1 病例年齡分布

諾如病毒性腸炎病例發病年齡平均處于2~5歲,占比69.23%,詳見表1:

表1 病例年齡分布

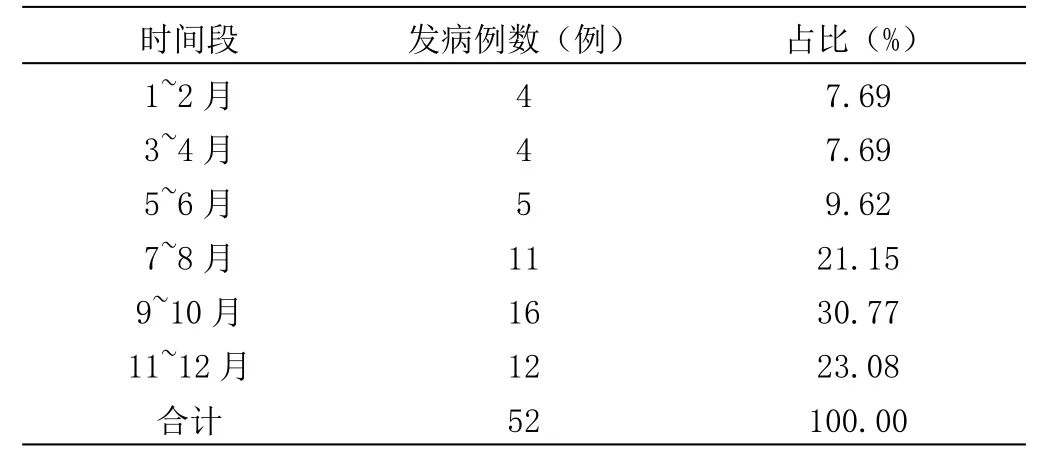

2.2 發病時間分布

諾如病毒性腸炎一年四季均可發病,發病集中于9~12月,占比53.85%,詳見表2:

表2 發病時間分布

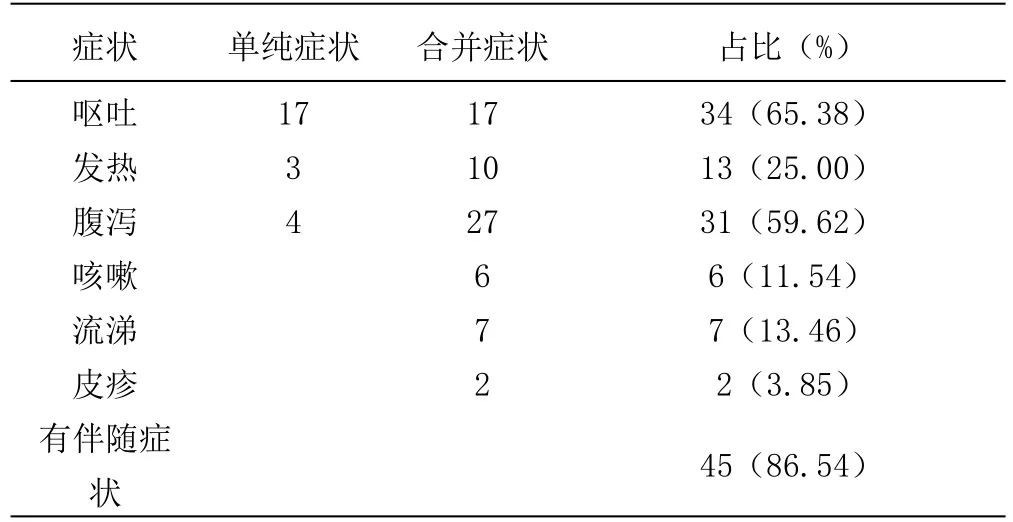

2.3 臨床表現分布

患兒以嘔吐、腹瀉等臨床表現為主,分別占比65.38%、59.62%,其中腹瀉次數≥8次有6例,占比11.5%,3~8次16例,占比30.76%,≤3次有9例,占比17.3%,患兒大便性狀以蛋花樣便與水樣便為主,發熱病例占比25.00%,部分病例伴有流涕、咳嗽等上呼吸道感染癥狀。詳見表3:

表3 臨床表現分布

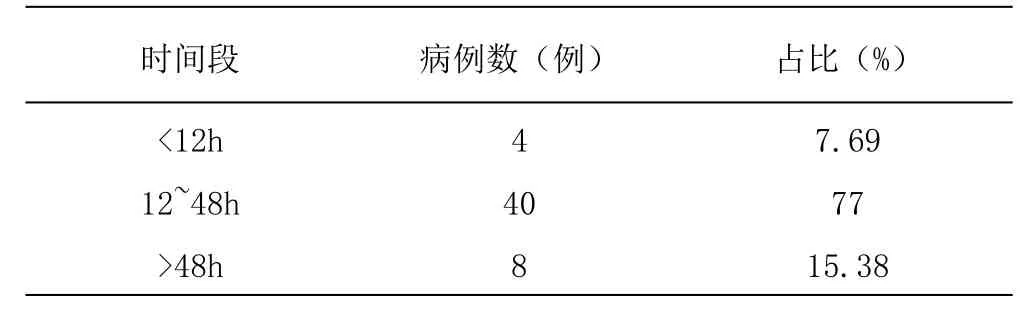

2.4 潛伏期時間分布

潛伏期多為12~48小時,占比77%(40/52)詳見表4:

表4 潛伏期時間分布

2.5 病程

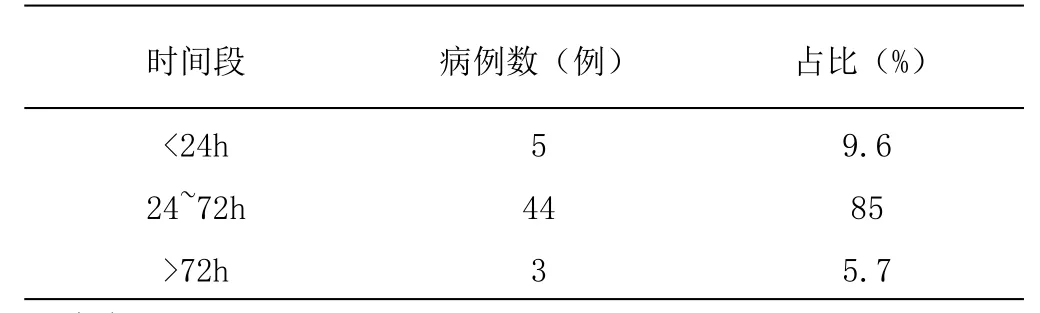

病程多為24~72小時占比為85%(44/52)詳見表5:

表5 病程時間分布

3 討論

Kapikian等人(美國)于20世紀60年代末使用免疫電鏡在一起學校暴發流行腹瀉患者糞便中發現諾如病毒[4]。21世紀初由國際病毒命名委員會(第八屆)將其命名為諾如病毒。人類是諾如病毒的唯一宿主,人與人之間存在直接傳播,病人和感染者是重要的傳染源。該病毒屬于杯狀病毒科,主要引發諾如病毒性胃腸炎,其具有較強的傳染性,是病毒性腹瀉的主要因素。有大量研究顯示[5-6],輪狀病毒在急性、散發性嬰幼兒腸炎中檢出率高達20~30%,其他例如腺病毒、星狀病毒等常見的病原檢出率僅5~8%。也有學者在一項前瞻性研究中發現,諾如病毒引發的相關性腸炎占發病數的20~22%[7]。部分發達國家有輪狀病毒疫苗的廣泛應用,諾如病毒成為的主要致病原因。本次研究發現,諾如病毒相關的散發性 、急性嬰幼兒腸炎在非細菌性非輪狀病毒腹瀉中檢出率達26.00%(52/200),說明該病毒是僅次于輪狀病毒引發急性、散發性腸炎的因素。

本次研究發現,諾如病毒感染的發病年齡集中于2~5歲,在2歲以內,與既往臨床報道基本一致。發病時間以2~6歲為主,2~5歲占比最高,占比69.23%,具有一定的季節流行性。諾如病毒感染與輪狀病毒腸炎的臨床特點相似,但諾如病毒感染患者嘔吐癥狀較為突出,占比65.38%,發熱癥狀占比25.00%,潛伏期多為12~48小時,病程多為24~72小時。而成人諾如病毒研究發現,嘔吐、腹痛、胃腸痙攣是該病的主要臨床表現,是其與其他病毒性腸炎區別的臨床特點。本次研究中,2歲以上患兒家長均有明確腹痛癥狀陳述,說明該病腹痛癥狀顯著。

該病雖然呈自限過程,但因發熱、嘔吐、腹瀉易引起脫水、酸中毒、血電解質紊亂,無特效抗病毒藥物,如不及時補液對癥支持治療,嚴重病例可出現死亡,特別是體弱兒。故兒科臨床醫師需了解該病的臨床特征,及時進行診治。該病傳染性較強,做好隔離消毒工作,避免院感爆發。