巴林特小組作為同事支持模式對急診科護士職業壓力的應用

蘇元英 張莉莉 張源慧

(桂林醫學院附屬醫院急診科,廣西 桂林,541000)

急診科是急危重癥救治的場所,由于人力資源和醫療資源的短缺,急診不可預測的突發情況如成批傷、暴力侵犯事件等,導致急診科護士壓力增加[1-2]。過高的工作壓力和勞動強度使急診科護士產生身心緊張性反應,影響護理工作質量與效率,護士長時間處于高度緊張狀態,容易產生頭痛、恐懼、倦怠、健忘、易激惹、睡眠障礙等精神癥狀,造成不同程度的精神障礙[3-4]。隨著醫學事業的不斷發展,對急診科護士工作壓力的研究成為心理研究專家關注的重點之一[5]。巴林特小組作為一種融合精神分析和小組討論功能的心理干預技術,在西方醫療、教學等多個職業領域具有50余年的應用歷史[6-8]。之后,該技術逐漸被應用于護理研究領域,顯示可以改善護理工作效率和人際關系、提高護士的自省能力、減輕職業倦怠[9]。本研究采用巴林特小組訓練對急診科50名護士實施干預,效果良好,現報告如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

本次調查50名急診科護士中,男12名(24%),女38名(76%),年齡(33.16±4.71)歲。文化程度:專科2名(4%);本科44名(88%);研究生4名(8%)。職稱:護士3名(6%);護師 18名(36%);主管護師20名(40%),副主任以上 9名(18%)。廣西護理學會會員50名(100%)。廣西壯族自治區護理學會急診急救專科護士6名。①取得廣西中華護理學會會員證;② 在急診科工作一年以上;③在職護士,均自愿參與巴林特小組培訓,無精神疾病和藥物或酒精依賴及不合作者。所有參與者均知情同意本研究。

2 方法

2.1 成立巴林特小組

50名急診科護士中組長2名,具備巴林特小組主持經驗,其中1名已取得國家二級心理咨詢師資格,其余為組員。組長職責:針對急診科的護理工作特點,經與所有參與者討論,確定培訓主題為“工作壓力、護患關系 、職業定位、同事關系、生活壓力、心理健康”6個主題;鼓勵小組成員對討論案例表達自己真實想法和感受;阻止小組成員對案例報告者個人的審問和攻擊;討論中如案例報告者個人被忽視,代表案例報告者個人說話;解釋和表述在活動中出現的狀況和現象,使組員獲得對問題和自身新的看法;組長控制各環節的時間;鼓勵小組成員對討論案例表達想法和體驗。

2.2 制訂并實施小組活動方案

巴林特小組目的:活動實施方案遵循國際巴林特聯盟制訂的巴林特小組實踐規范[10],每月開展小組活動 1次,每次1.5小時,并結合急診科臨床護理工作,確定討論主題,組員通過對討論案例的體驗式學習,達到促進自我行為反思的目的。巴林特小組形式:①提出問題(< 6min):所有成員圍坐成圈形。組長提議所有成員根據培訓主題提出自身經歷的案例,由大家選擇其中一個案例。選中的案例報告者詳細介紹該案例的發生原因、經過,特別是事件中細節。其他成員傾聽、思考。②闡明問題(< 6 min):報告者講述該案例中自己存在的問題,如事件發生時自己的思想、感覺及軀體感覺等,成員們用心傾聽并在腦海中逐漸構建事件畫面,組長給予報告者肯定,并扼要歸納該案例中2~3個問題。③詢問答疑(< 15 min):其余組員自由詢問報告者該案例的相關細節,但不能對案例提出建議和解釋,報告者據實回答案情細節;④傾聽他人意見(30~40 min):案例報告者暫退出圈外,組員們自由表達對該案例的看法、感受、建議,報告者圈外傾聽和思考;⑤個人總結(約 8~10 min):報告者回歸圈內,進行總結發言,根據其余組員的發言總結自己之前未發現的問題,并表達自己對該案例新的認識和感悟;⑥組長總結(3~5 min):組長總結發言感謝案例報告者,通知下次活動時間并結束該次培訓活動。

2.3 研究工具

采用李小妹等[11]編制的護士工作壓力量表進行評分,該量表包括護理專業及工作(7個條目)、時間分配與工作量(5個條目)、工作環境與資源(3個條目)、患者護理(11個條目)、管理及人際關系(9個條目)5個維度,采用1~4級評分法,總分為140分。分數越高,表示護士承受的工作壓力越大。總分75分以下壓力為輕度,總分75~ 105分壓力為中度,總分106分以上壓力為重度。癥狀自評量表(SCL-90)于1975年編制,其作者是德若伽提斯(L.R.Derogatis)在國內外廣泛應用,具有較高的信度和效度。③癥狀自評量表(SCL-90) 共90個條目,包含10個因子,分別是軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、焦慮、敵對、恐怖、偏執、精神病性和其他。按全國常模結果,總分>160分或陽性項目>43項,或任一因子分>2分,篩選為陽性[12]。采用護士工作壓力量表和癥狀自評量表(SCL-90)對50名急診科護理人員進行巴林特小組干預前后進行問卷調查,發放問卷調查表50份,回收50份,回收率100%。

2.4 統計學處理統計學方法

所有數據經核準后采用SPSS13.00軟件包處理,計量資料以均數±,標準差(±s)表示。結果采用t檢驗,P<0.05為有顯著差異。

3 結果

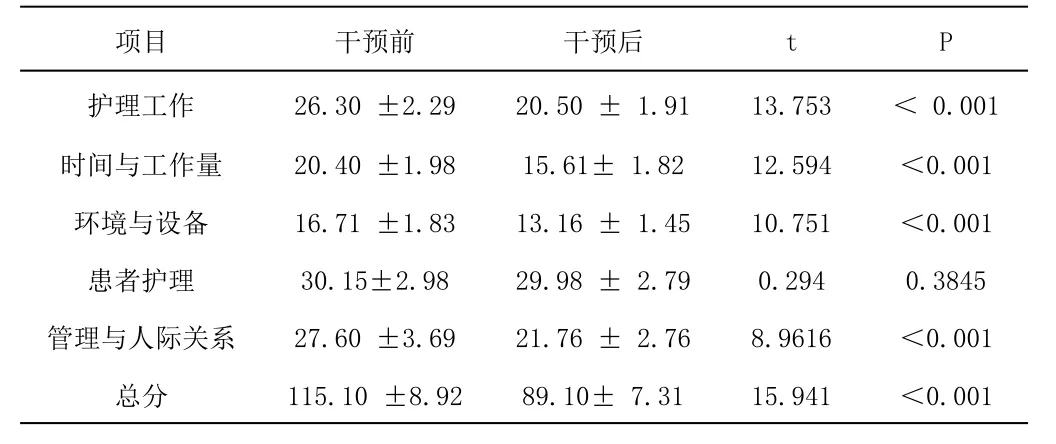

表1 50急診科護士巴特林小組干預前后工作壓力量表分值比較(±s,n=50)

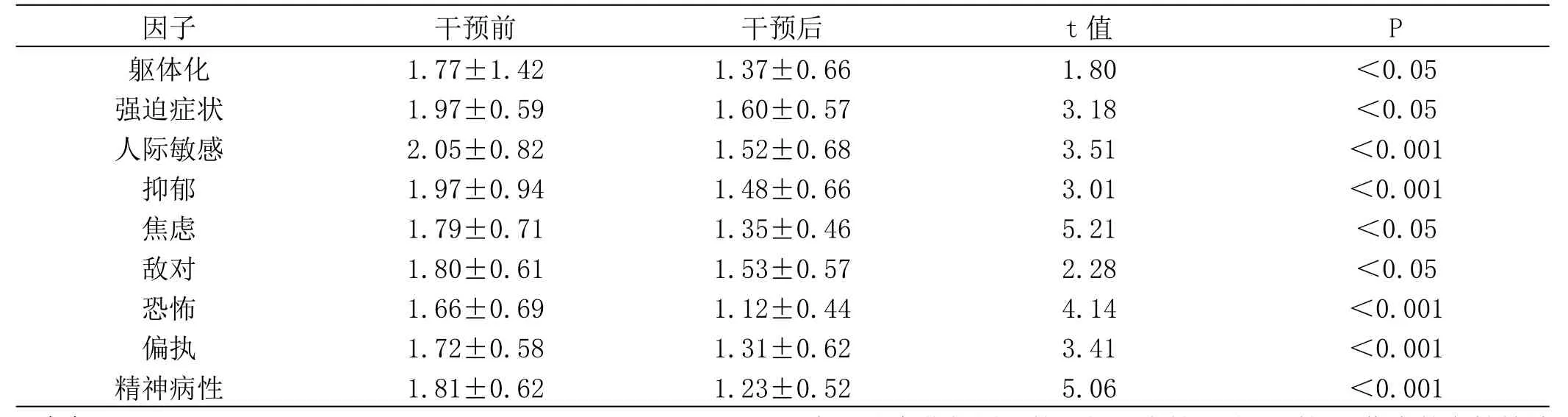

表2 50急診科護士巴特林小組干預前后SCL90分值比較(±s,n=50)

4 討論

4.1 巴林特小組能夠有效減輕急診科護士的職業壓力

急診科擔負著急、危重癥患者的搶救工作,在當前疫情下急診科護士職業壓力巨大,急需給予心理干預[13]。國內外研究表明[14-15],巴林特小組訓練能夠減輕職業壓力。本研究的研究對象干預前后在除“患者護理”維度之外的4個維度得分上均有差異,具有統計學意義。“患者護理”維度的得分差異無統計學意義則說明,維度中“工資太低、繼續深造的機會太少”等情況長期客觀存在,對護士構成壓力的固化程度嚴重,很難被巴林特小組訓練這一類的心理技術所影響。該結論與陳翠華,柏涌海研究結論一致[16]。本研究通過巴林特小組訓練,通過改變研究對象對工作的認知,使研究者心態趨于樂觀,對壓力源的認識發生改變,從而有效減輕急診科護士的職業壓力。

4.2 巴林特小組提高了急診科護士的心理健康水平

巴林特小組產生于20世紀50年代,1975年成立了巴林特國際聯盟,巴林特國際聯盟主席海德·奧登在《職業化關系—— 巴林特小組的理論與實踐》中進一步強調了巴林特小組在促進醫生的心理健康方面做出的貢獻[17]。

本研究通過巴林特小組干預后,急診科護士在軀體化、人際關系、抑郁及焦慮因子得分較干預前均有所降低。同時護理人員的焦慮、抑郁等不良情緒都有明顯的緩解和減少,本研究結論與楊麗娟、駱嵩等研究結論一致[18]。

4.3 巴林特小組促進了急診科護士溝通水平,從而促進了護患關系和諧

巴林特小組活動通過對案例進行分析,可以讓小組成員能夠很好地體驗病人和家屬的處境,引導護理人員進行自我反思,看到自己在日常工作中及與病人和家屬治療護理、溝通交往過程中自身存在的、平時意識不到的一些習慣性問題,并進行深刻的反省和思考,從而不斷調整和改善自身的行為。巴林特小組活動幫助護士發自內心的重新認識自己的行為,提高了醫護人員對患者的同理心[19],達到提高護患溝通技能的目的,從而促進護患關系的和諧。

4.4 巴林特小組促進了急診科護士同事間的相互支持

同事支持是社會支持的形式之一,是處于同等地位的人之間的支持和幫助[20]。當護士感受到挫折或壓力情境,同事支持可為其帶來不同形式的援助和支持。

目前,我國在護士同事支持方面已經取得了一定的研究成果,但多數只是體現在理論研究上,實際臨床應用較少[21]。本研究采用巴林特小組活動作為同事支持模式對急診科護士的職業壓業進行干預,取得滿意的效果。在巴林特小組活動的過程中,所有組員都能夠把自己經歷過的不愉快的事件分享給其他人,負性情緒得到了抒發。在組員討論環節,讓案件經歷者感受到被接納和認可,從而得到情感支持。經過開展巴林特小組活動,參與過程中急診科護士有了來自同行的心理支持。同時在活動中獲得團隊的理解和支持,從而緩解工作中的負性情緒和壓力[22]。

4.5 本研究存在的不足

本研究樣本量較小,未設立對照組進行對比研究,巴林特小組對護理人員工作壓力的長期效果還有待于進一步研究。綜上所述,巴林特小組作為同事支持模式能夠有效減輕急診科護士的職業壓力,提高護理人員心理健康水平提高護士和職業滿意度,同時,促進了護患關系和醫護關系的和諧。

雖然本研究存在樣本小,未設立對照組的不足,但巴林特小組作為同事支持模式可以提高醫院護理工作質量的軟實力,值得進一步研究,以提高巴林特小組對臨床護理工作各方面的積極影響。