京雄城際鐵路已鋪軌段隧道回填影響分析及沉降控制措施

孫一鳴

中國鐵路設計集團有限公司,天津300308

在明挖高速鐵路隧道施工過程中,土方回填應在鋪軌之前完成,并應有一定的沉降觀測期,待沉降穩定后方可鋪設無砟軌道。一般情況下無砟軌道鋪設后禁止在隧道上方進行大規模的填、挖工程,否則上方土體的回填會導致隧道沉降,從而使無砟軌道產生較大變形,危及行車安全。

針對明挖工程回填對結構及地基產生的影響已有較多研究。周廣平[1]通過理論計算分析了高速鐵路明挖隧道的基底沉降變形,并通過與現場實測數據比較,得出高速鐵路明挖隧道一般建成6個月后沉降趨于穩定。在實際工程中采用預加固措施可較好地解決明洞基底承載力不足及沉降問題[2-4]。林秀桂等[5]對大范圍高回填土下明挖隧道的不均勻設計原則進行分析,得出隔離樁的施工處理方法。李盛等[6-7]通過理論分析與室內模型試驗,證明了明洞頂土體回填時添加聚苯乙烯(Expanded Polystyrene,EPS)板與土工格柵會在結構頂產生土拱效應,對明洞填土有減載作用。付賢倫、周濟龍等[8-9]通過有限元計算及現場實踐證明了隨著填土高度增加,沉降顯著增加。郝適礱[10]通過有限元分析,證明采用輕質EPS板進行拱頂回填后,結構位移及受力均明顯減小,且輕質材料使用越多效果越明顯。EPS作為輕質路堤填料[11-12]在工程中有較廣泛的應用市場和使用優勢。

目前采取的措施都是根據對可能產生沉降的基底進行預加固或是通過鋪軌前的沉降觀測期來解決沉降問題,部分高填方路基采用EPS輕質材料進行回填。但是對高速鐵路明挖隧道無砟軌道鋪設之后再進行覆土回填的研究案例國內尚未見報道。本文以京雄城際鐵路大興機場隧道鋪板馬道段主體結構回填為工程背景,通過建立三維有限元模型對不同回填狀態下的隧道沉降進行計算與分析,并與現場實際測量結果對比,驗證回填措施的合理性,為今后類似的工程提供借鑒。

1 工程概況

1.1 隧道

京雄城際鐵路大興機場隧道穿越北京市大興區、河北省廊坊市廣陽區、固安縣,全長10 588.651 m,設計速度為350 km/h,為國內最長的高速鐵路明挖隧道。隧道橫斷面如圖1所示。

圖1 隧道結構橫斷面(單位:mm)

1.2 馬道

為保障京雄城際鐵路機場隧道無砟軌道板鋪設工程按期完成,根據施工組織要求,在隧道設置軌道板施工馬道。馬道最深處開挖約21.8 m,自隧道襯砌開口處,與隧道結構垂直設置長9 m的直線段,之后經過90°曲線連接到與隧道走向平行的直線段,整個馬道以3%+11%的坡度逐漸爬升至整平地面。待隧道段鋪軌完成后對隧道主體結構進行封堵,施工完成后對隧道結構進行覆土回填。這就導致馬道段落范圍內的隧道回填工程須在鋪軌完成后進行。

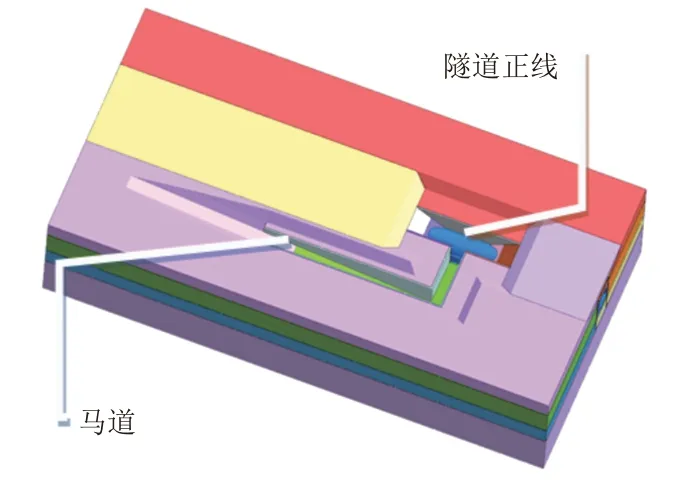

在回填施工過程中,由于隧道頂部的加載改變了地基的受力狀態,會引起隧道變形,影響已鋪設的無砟軌道,嚴重時可能會導致本段軌道重新鋪設,影響全線的聯調聯試時間,造成京雄城際鐵路不能按期開通。因此,必須采取有效的工程措施來避免此類問題的發生。馬道與正線平面位置關系如圖2所示。

圖2 馬道與正線平面位置關系示意

1.3 地質條件

馬道工程主要處于第四系上更新統地層中,由上至下主要有粉土、粉質黏土①、粉砂、粉質黏土②、黏土等。在鉆孔控制的深度范圍內見有地下水,類型為層間無壓水,水位埋深約在地面以下7 m,土層參數見表1。

表1 土層物理性質參數

2 模型建立

為評估馬道土方回填對隧道沉降、水平位移的影響,對機場隧道馬道回填的實際工況進行數值模擬。利用MIDAS-GTS建立整體三維模型,包括隧道基坑、隧道主體結構、馬道基坑,如圖3所示。模型中放坡高度、坡率、平臺寬度及相關結構位置關系根據實際施工圖紙建立。土體本構關系采用修正摩爾庫侖模型,結構采用線彈性本構模型。模型中圍護結構、隧道襯砌、土體均采用3D單元模擬。混凝土結構重度均為25 kN/m3。考慮到實際工況和邊界影響效應,計算模型尺寸為300 m(長)×150 m(寬)×70 m(高)。模型上部為自由面,底部設置全約束,側面設置水平向約束,在產生初始應力場后將整體模型進行位移清零。

圖3 三維仿真模型

為準確模擬回填對隧道的影響,回填模型的建立與現場實施回填工序一致。模型采用動態模擬施工過程的計算方法,回填共分五步(圖4):①回填馬道內側至高程3.5 m;②回填馬道至高程6.0 m;③回填馬道及主體結構至高程11.3 m;④回填馬道及主體結構至高程17.3 m;⑤回填剩余部位至地面高程22.3 m。

圖4 回填工況示意

3 計算結果分析

3.1 原狀土回填隧道結構沉降

根據數值模擬分析,土體回填導致結構產生豎向位移。隨著回填高程增加,結構的沉降逐漸增大,上部土方回填的各工況使得隧道產生的沉降分別為0.30、0.76、3.26、8.33、19.9 mm。沉降曲線見圖5。

圖5 回填過程中隧道沉降曲線

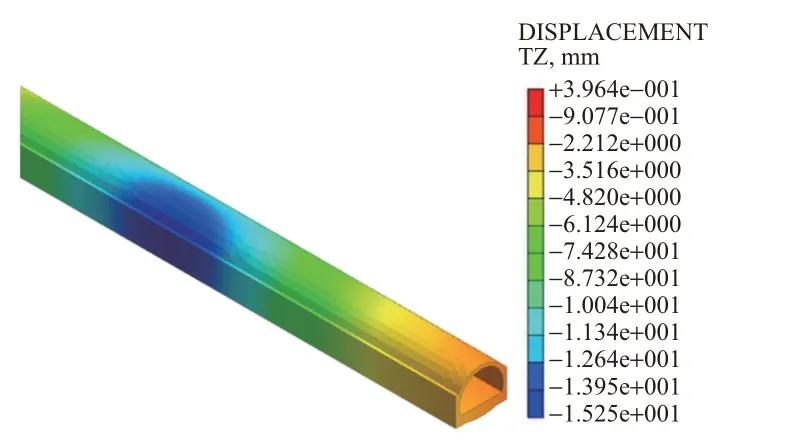

隧道結構頂部的覆土回填對結構的整體沉降產生了較大的影響,結構沉降最大值發生在最后一步土體回填至現狀地面,回填引起結構底板處最大沉降19.9 mm。隧道結構沉降見圖6。

圖6 原狀土回填引起的隧道結構最大沉降

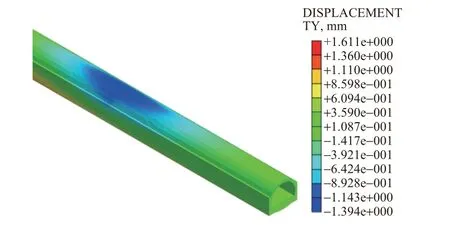

根據數值模擬結果(圖7),相對于頂部回填土引起結構產生較大的豎向沉降,側面馬道回填引起的隧道底板處最大水平位移為0.2 mm。這表明馬道范圍內回填對隧道變形的影響很小,可忽略不計,隧道產生的沉降主要來源于頂部覆土的回填。

圖7 原狀土回填引起的隧道結構底板處最大水平位移

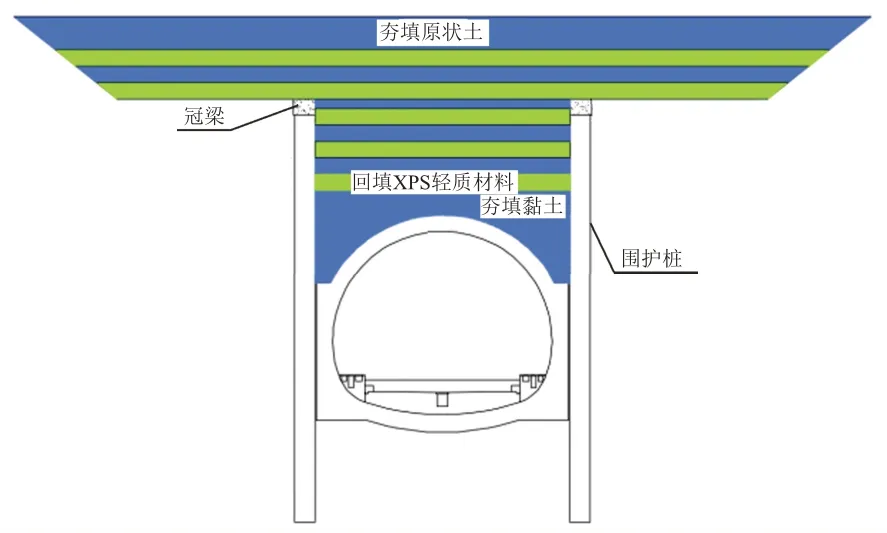

3.2 采用原狀土+XPS輕質材料分層回填

由上述分析可知,隧道上方采用原狀土回填會導致結構產生較大的豎向位移,而馬道范圍內的側面回填對結構的水平位移影響較小。為控制結構豎向位移,先回填黏土,之后隧道頂部采用原狀土結合輕質材料分層回填的方案。輕質回填材料采用擠塑聚苯乙烯(XPS,Extruded Polystyrene)泡沫塑料,其抗壓強度不小于200 kPa,如圖8所示。

圖8 現場回填用XPS板

回填方案:拱頂上方1.5 m范圍夯填黏土→拱頂正上方范圍交替回填XPS材料和夯填原狀土至冠梁頂標高(高度5.59 m,其中XPS材料高度3.00 m,夯填原狀土2.59 m)→冠梁頂面上方范圍交替回填XPS輕質材料和夯填原狀土至設計回填頂面標高下2 m(高度3 m,其中XPS材料高度2 m,夯填原狀土1 m)→設計回填標高頂面下2 m范圍夯填原狀土,見圖9。

圖9 交替回填原狀土與XPS輕質材料示意

XPS板鋪筑時,禁止重型機械直接在XPS板上行駛。板與板要錯縫設置,搭接寬度大于等于0.5 m。塊體間產生高低差采用無收縮水泥砂漿調平。XPS板與基坑邊空隙采用無收縮水泥砂漿填塞。

經數值模擬,采用原狀土+XPS輕質材料分層回填引起隧道結構底板的沉降顯著減小,為12.8 mm,見圖10。

圖10 原狀土+XPS輕質材料回填引起的隧道結構最大沉降

4 現場實施

根據設計回填要求,對馬道及隧道正線進行回填施工,于2020年6月25日開始回填,8月10日完成回填,后經20 d的沉降觀測,沉降趨于平穩,達到聯調聯試條件。回填過程中分別采集了正洞左右線位置的沉降道床的沉降數據,數據來自鄰近馬道位置的三個采集點。道床實測累計沉降曲線見圖11。

圖11 監測點的實測累計沉降曲線

根據圖11及其數據擬合情況可知,隧道產生的沉降基本與上方回填土的回填量成正比,隨著回填時間的增加及回填土的增加,沉降逐漸加大,沉降-回填時間曲線可以認為是斜率一定且單調遞減的直線,從而可以看出結構地基土處于彈性狀態,與上部回填土重量是線性相關的。其中回填引起的最大沉降約為12.4 mm,這與數值模擬中12.8 mm的最大沉降基本相同。

此外,在隧道回填碾壓的過程中輕質材料并未隨上部覆土荷載的增加產生較大的變形,未影響上部覆土的填筑。隧道回填至地面后,在隧道基底沉降穩定后,地面也未產生較大的沉降。這證明XPS材料具有足夠的剛度,滿足夾土層的壓實,回填后不影響地面承載能力。

5 沉降控制效果

本工程是國內首次在高速鐵路隧道無砟軌道已經鋪設完成的條件下,采用原狀土+XPS輕質材料組合方式進行結構回填,且隧道頂部回填高度達11 m。本段無砟軌道扣件軌高調節值為-4~26 mm,調節量主要用于軌道精調,以及后期運營維護期間時的調整使用。一般情況下精調后扣件已調整用量不應大于總調整量的50%,此次回填后軌道上調12.4 mm,滿足總調整量50%(13 mm)的要求,滿足交付驗收標準。目前京雄城際已經運營,該段落行車條件良好。實踐證實采用此方法進行隧道回填,可以有效地控制無砟軌道的沉降,滿足了無砟軌道的變形控制標準,未對已鋪設的無砟軌道產生不良影響。本工程的成功實施可為以后同類項目提供依據。

6 結論

1)隧道回填過程中引起的結構位移主要來源于隧頂回填產生的沉降,側面馬道回填對結構水平位移影響極小。

2)隧底土基本處于彈性狀態,隧道沉降與土的回填量呈線性關系。

3)現場實際回填后的軌道沉降與計算評估結果基本一致。

4)XPS材料具有足夠的剛度,可以滿足夾土層的壓實,回填后不影響地面承載能力。

5)在高速鐵路隧道無砟軌道已經鋪設完成的條件下,采用原狀土+XPS輕質材料組合方式進行結構回填產生的沉降滿足無砟軌道的變形控制標準,對已鋪設的無砟軌道未產生不良影響,運營后該段落行車條件良好。