自錨式滑板體系的設計及框構橋頂進施工控制

董 成

(沈陽市市政工程設計研究院有限公司 沈陽市 110015)

城市框構橋為城市道路穿越既有道路的立體交叉工程,施工工法主要有明挖法、蓋挖法、頂推法、暗挖法等。工程方案設計時,需綜合考慮場地、交通導改條件、地下管線、構筑物、覆土厚度、地質條件、工期、造價等因素,確定合理的施工方法。結合實際工程,對采用自錨式滑板體系的頂推法施工框構橋進行研究及分析。

1 工程概況

本工程為沈陽市五愛街/南二環互通立交中匝道S線下穿南北向城市主干道青年大街,為控制性節點工程,S線為雙向六車道,現狀青年大街為雙向十車道,交叉角度為86.27°,工程效果圖如圖1。

圖1 工程效果圖

框構橋所在位置地層自上而下依次為:表層為市政路面結構,厚度為0.8m;第二層為雜填土,以松散狀態為主,稍濕,主要由碎石、碎磚、粘性土等組成,厚度范圍1.5~7.4m;第三層為粉質粘土,黃褐色,可塑,搖振反應無,刀切面稍有光澤,土質均勻,干強度中等,韌性中等;第四層為中砂,黃褐色,稍密,稍濕-很濕,石英-長石質,棱角形,混粒結構,級配良好,含少量黏性土。地下水位位于框構橋底板標高以下3.5m。

本工程特點主要有:

(1)框構橋頂覆土厚度為1.0~1.3m,覆土厚度小。

(2)頂進長度長、箱體體積大。

(3)上部主干道青年大街交通流量大,需嚴格控制路面沉降量,施工過程中不允許中斷交通。

(4)為節省工期,S線其他位置的道路路槽施工與框構橋頂推施工需同步進行,即常規重力式后背梁無實施條件。

2 工程方案設計

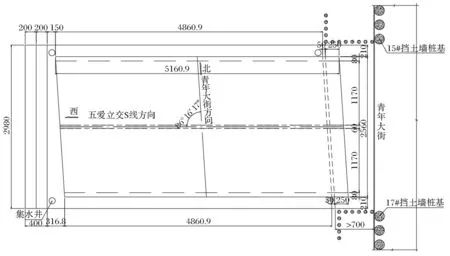

框構橋箱寬25.6m,橫向分兩箱,箱長51.61m;頂、底板厚0.8m,側墻厚0.8m,中墻0.6m,箱高7.0m,平面布置詳見圖2。框構橋主體采用鋼筋混凝土框架結構。根據工程場地情況,青年大街東側地下有地鐵結構,不適宜做頂推工作坑,故將工作坑選在青年大街西側,自西向東一次頂推就位,框構橋頂進位置路線兩側采用樁式擋土墻支護,在場地四角各做一個集水井,收集場地積水。

圖2 滑板上頂推框構橋平面布置圖

滑板體系及后背梁等結構設計主要取決于頂推框構橋的頂力大小,準確計算頂力是自錨式滑板體系設計的關鍵。

2.1 頂力計算

頂推框構橋的頂力,根據頂進長度、土的性質、地下水情況、框構橋外形及施工方法等因素[1],按下式計算:

Pmax=Kn[μ1Qk1+μ2(Qk1+Qk2)+2μ3Fk+R2AR]

式中:Pmax—最大頂力設計值(kN);

Kn—增大系數,取1.2;

μ1—框構橋頂面與其上覆土間的摩擦系數,涂石蠟為0.17~0.34,本工程采用0.17;

μ2—框構橋底板與基底土的摩擦系數,取0.7;

μ3—框構橋側面與土體的摩擦系數;

Qk1—框構橋頂上荷載標準值(kN),按平均覆土厚度1.1m計算,取2947t;

Qk2—框構橋自重標準值(kN),取7545t;

Fk—框構橋單側土壓力合力標準值(kN),根據實際勘測情況土體為黃粘土及部分雜土,屬于穩定土層,取0;

R2—刃角單位面積正面阻力;

AR—刃角正面積,取1.28m2。

根據上述公式,計算Pmax為9490.8t。框構橋頂推力P隨框構橋頂推行進長度L動態變化,根據潤滑隔離層情況,起動頂推力取1283t;保持此頂力至底板前端脫離滑板,從底板接觸土體始,頂推力P逐步增加,至頂板刃角接觸青年大街路堤頂力P達到5281.5t,此后隨框構橋入土深度逐漸增加至Pmax。

2.2 自錨式滑板體系設計

為保證S線路槽開挖正常進行,頂推后背梁后無土體支撐,頂推支撐力主要由滑板與土體間摩擦力、滑板與后背梁的重力來提供,形成自錨式滑板體系。為增大滑板與土體間摩擦力,滑板下換填2.0m塊石,滑板采用格構式混凝土結構,格構間填充塊石,在滑板與后背梁間采用規格為15-7預應力鋼絞線連接[2]。

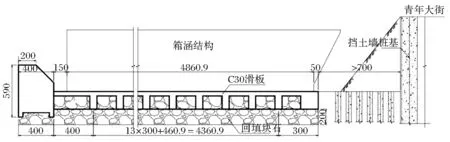

滑板厚度為0.5m,格構縱、橫梁采用寬0.5m,高1.5m鋼筋混凝土結構,后背梁采用5.9m×4.0m斷面,每道縱梁內采用4束15-7鋼絞線與后背梁連接,張拉力控制值采用1323kN,潤滑隔離層采用3mm石蠟+1mm滑石粉+塑料薄膜。滑板體系構造詳見圖3。

圖3 滑板上框構橋立面布置圖

3 工程施工流程

框構橋主體采用頂推法施工,施工流程如下:

(1)S線路基兩側及青年大街北側采用樁基支護。

(2)開挖框構橋主體工作坑。

(3)做滑板、導向墩、隔離層、后背梁、縱橫梁等,形成自錨式滑板體系。

(4)框構橋主體鋼筋綁扎及混凝土的澆注。混凝土的澆注需特別注意混凝土水化熱影響,待框構橋混凝土強度達到設計強度后,進行頂推作業。

(5)框構橋從“起動”后沿滑板空頂使刃角入土直至就位,總行程約為框構橋的長度加路基的高度。

框構橋頂推施工過程包括挖土、運土、開鎬、頂進、回鎬、換頂鐵、接長車道、測量、校正等工作。

4 工程施工監測要點

框構橋頂推啟動時,需逐漸加壓,并對設備及滑板、后背梁等進行檢查,頂程≤0.5m,隨挖隨頂,遵循“小步快跑”原則。

施工過程中,需主要監測以下內容:

(1)橋體軸線方向、橋體高程的監測。

(2)橋體結構變形、應力監測。

(3)頂推系統的監測:滑板變形、后背梁變形監測,頂力系統監測。

(4)現狀青年大街道路變形監測。

在頂進過程中應對所有監測內容進行連續監測、記錄和分析,及時進行相應的控制、調整。

5 工程施工控制

框構橋頂進過程中,須堅持“預防為主,校正為輔”的原則,以便穩步前進。

框構橋頂進過程中,左右偏差的校正分以下幾種情況:開始時,框構橋在滑板上頂進,此時由于前進摩阻力小,極易發生方向偏差,應該依靠框構橋兩側的導向墩,進行校正;框構橋入土初期,方向校正最為重要,因為大部分框構橋頂入路基后,再進行校正,比較困難,因此框構橋剛入土就把正方向,避免發生誤差,為后續頂推順利實施打下基礎,此階段可采用調整兩側頂推力或增加側刃角阻力的辦法校正方向。框構橋頂進過程中,為防止過大的高程偏差,通常采用以下校正方法:

(1)加大刃角阻力,使框構橋避免“低頭”:適當加大刃角阻力增加抬頭彎矩,尤其是上部刃角的阻力,是阻止框構橋低頭的有效措施。但刃角阻力過大,會造成路基土體變形加大。

(2)頂推施工過程中,框構橋進入青年大街路基后,若路基出現不均勻沉降或者船頭下沉時,應及時調整施工措施[3],采用鋪砌塊石、澆注混凝土、設置混凝土導梁等措施,提高地基強度,消除不利影響。

(3)發現箱涵有“抬頭”現象時,應在刃角處適當超挖,以減少阻力,增加低頭彎矩[4]。當框構橋重心行進到開始超挖點附近時,框構橋高程才逐漸發生變化,而校正效果方見效。因此采用超挖調整抬頭,過程較長,避免大量超挖,造成事故。

6 結論

本工程通過自錨式滑板體系的設計及精確的施工控制,既保證了現狀主干道青年大街的正常通行,又保證了新建線路的安全質量和工程進度。

(1)通過自錨式滑板體系設計減少后背梁后填土,路基開挖與框構橋頂推可同步施工,互不制約,為工程進度節省大量時間。

(2)頂推施工中遵循“小步快跑”原則,隨挖隨頂,及時監控、調整,避免誤差累積,可有效控制頂進誤差。

(3)頂進框構橋過程中“抬頭”誤差調整難度不大,及時發現,通過適當超挖可及時調整,“低頭”誤差調整難度較大,且調整周期長,應通過及時觀測,通過調整地基土強度、增加刃角阻力等措施,避免誤差累積,可有效控制此誤差。