ArcGIS在垃圾分類普及中的應用

袁文容

(天津市東堤頭中學 天津300412)

當今社會經濟迅猛發展給我們的物質生活帶來便利的同時,也使我們不得不面對經濟增長所帶來的種種環境問題。每年生活垃圾產量增幅迅猛,垃圾填埋和焚燒不僅污染環境,同時也浪費了很多資源,因此,垃圾分類管理勢在必行。在信息高速發展的時代,ArcGIS作為一款數據可視化和空間疊加分析處理能力強大的地理信息技術軟件,能有效地反映東堤頭鎮垃圾分類基礎設施現狀,為實行垃圾分類管理提出合理化建議。

1 垃圾分類普及的重要性

1.1 垃圾分類管理的必要性

《“十四五”規劃綱要》明確提出,“因地制宜推進農村生活垃圾處理,改善農村人居環境”和“全面提高資源利用效率,推行垃圾分類和減量化、資源化,加快構建廢舊物資循環利用體系”。西堤頭鎮地處天津市郊區,居民分布密集,人流量大,生活垃圾產量高,在加強生態文明建設的今天,全面推行垃圾分類管理刻不容緩。

1.2 民眾的垃圾分類意識淡薄

通過對在校學生和當地居民進行的抽樣調查顯示,在收回 1588份有效問卷中,79.3%的學生和63.6%的居民認為“人們的環保意識淡薄”,對垃圾分類知識的調查結果來看,學生和居民的正確率分別為58.42%和 57.42%。由此可以看出,民眾對垃圾分類的認識不夠全面,環保意識較淡薄。

1.3 中學生中普及垃圾分類意識的重要性

作為現代中學生,非常有必要在價值觀形成的關鍵時期,用實際行動認識學校所在地區的生活環境,關注家鄉的環境建設,深入了解家鄉的發展,形成可持續發展的觀念,增強愛祖國、愛家鄉的情感,扣好人生的第一顆扣子。

2 ArcGIS軟件與學生地理實踐活動

2.1 ArcGIS的優勢

ArcGIS是地理信息技術中非常普遍的一款軟件,在計算機硬件支持下,可以通過 ArcGIS軟件對地球表層空間的地理分布數據進行存儲、管理、運算、分析、顯示、輸出等操作,具有信息量大、功能強、可視性佳的優勢。

2.2 ArcGIS軟件應用思路與流程

本文結合ArcGIS軟件在中學地理實踐活動中的應用功能,初步設計了 ArcGIS助力垃圾分類意識普及的學習流程(圖 1)。查閱資料和頭腦風暴確立項目,以實地調研和問卷調查為主要研究方法,通過ArcGIS的數據可視化功能對采集的數據進行制圖表達,進而為調研報告的撰寫和成果推廣提供數據和地理事實支撐,學生辯論賽和宣傳講座培養了學生的垃圾分類意識和可持續發展觀念。

圖1 ArcGIS助力垃圾分類意識普及的學習流程圖Fig.1 Learning flow chart of ArcGIS helping to popularize awareness of garbage classification

2.3 “六只腳”軟件輔助采集數據

實踐活動中,學生分組對生活的鄉村進行實地走訪調查,利用手機軟件“六只腳”APP采集垃圾收集點的經緯度、垃圾桶分類情況、垃圾量、垃圾類型、垃圾中塑料的比例等數據。數據的科學采集,是為ArcGIS可視化和空間分析提供科學嚴謹而又直觀的支撐。

3 ArcGIS在垃圾分類意識普及中的應用

3.1 實地調研獲取數據,提升學生垃圾分類意識

“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”,實地調查、問卷調查和基于 ArcGIS的分析都是生成性的知識。學生調研過程中走遍家鄉的每處角落,利用手機軟件“六只腳”采集了每一個垃圾桶的實際數據,大量的數據在利用“騰訊文檔”整理(表 1)和共享的過程中,讓學生深刻地感受到了每天產生的垃圾數量之大,對環境的傷害之大,深埋于心的環境意識和垃圾分類意識開始覺醒。

皮亞杰的建構主義認為,當外部環境發生變化,而原有認知結構無法同化新環境提供的信息時就會引起的兒童認知結構發生重組與改造。平常的生活習慣中,垃圾隨意打包丟棄是常見的,通過對調研數據可視化處理輸出的垃圾量的分布圖和可回收垃圾分布圖進行分析,學生深刻地認識到這樣的生活習慣是極不環保的,垃圾分布不均,且垃圾中可回收垃圾比例很大。可視化的數據與生活中雜亂堆砌在垃圾桶中的可回收垃圾形成了強烈的認知沖突,使學生意識到隨著社會經濟的快速發展,為滿足發展的需要,人類大量從自然界獲取資源并排放污染物,人類與自然環境之間的矛盾沖突日益加劇,人地協調觀已經顯示出其重要性,只有正確的資源觀、環境觀和發展觀才能獲得可持續發展。從而幫助學生重新認識垃圾分類的重要性,建構了垃圾分類意識,提高了學生垃圾分類意識水平。

3.2 ArcGIS數據可視化,提高學生垃圾分類水平

①垃圾收集基礎設施數據對比,了解垃圾分類中存在的硬件問題[1]。通過對 ArcGIS輸出的垃圾收集基礎設施的數據分析學生不難發現,西堤頭村和劉快莊村垃圾收集點設置較為合理,東堤頭村垃圾收集點過于集中,分布不均,原因在于調研活動期間,東堤頭村內正在進行水管改造工程。從分類垃圾桶設置來看,東堤頭、西堤頭、劉快莊 3個村的垃圾收集點已具備分類垃圾桶的比例分別為 27.2%、50.2%、35.3%,基礎設施狀況不容樂觀,會制約垃圾分類的實施[2]。

②垃圾量數據對比,提高學生垃圾減量化意識。東堤頭村和劉快莊村垃圾量分布不均,東堤頭村集中在“楓水灣家園”及津榆公路沿線,劉快莊村主要集中在楊北公路沿線的永川小區。這些地區為村莊的高層建筑和國道省道,人口分布密集,人流量大,生活垃圾較多;東堤頭村內雖因工程建設影響垃圾收集點設置,但并未出現垃圾隨意丟棄的現象。西堤頭村的垃圾量分布較為均勻,并未發現特別集中的投放點,鎮政府機關、鎮衛生院、超市、酒樓等均在楊北公路沿線,人流量大,商業活動較多,雖然垃圾總量較多,但因為垃圾桶數量多,且分布非常密集,使得垃圾量分布均勻,并未出現集中投放的情況。

③可回收垃圾數據對比,提高學生垃圾分類投放意識。424處垃圾收集點中,202處可回收垃圾比例超過或等于 50%,可回收垃圾占比最高的是劉快莊村主干道劉東路沿線、東堤頭村的“楓水灣家園”,分布較為集中的是西堤頭村楊北公路沿線和劉快莊村的永川小區。上述地點均為人口密集的高層建筑或者商業活動最為頻繁的地區,可回收垃圾主要包括飲料瓶、礦泉水瓶、塑料袋、快遞塑料包裝物、一次性塑料餐盒和餐具等。

表1 實地調研獲取的數據整理(部分)Tab.1 Data obtained from field surveys(part of data)

3.3 基于 ArcGIS數據分析撰寫調查報告,提高學生垃圾分類能力

學生根據ArcGIS數據分析,并對學校周邊3個學生分布密集村莊的垃圾分類基礎設施、垃圾量、可回收垃圾量等要素進行疊加分析,更全面地認識了家鄉在垃圾分類管理中面臨的問題,結合問卷調查結果進行分析,尋找原因,并針對性地提出可行性措施,從而提高了學生的垃圾分類能力。

3.4 成果推廣,增強學生垃圾分類責任感

初中是學生個性化、多樣化的階段,是落實“立德樹人”的關鍵時期。通過調研獲取的家鄉發展與環境建設的一手資料只有加以推廣,讓更多人了解家鄉發展現狀、存在的問題和可行性的建議,才能發揮宣傳和教育的作用。利用家長會和學生的年級會進行了多場學生辯論會和宣傳講座,學生準備了大量素材和資料,將問卷調查結果和調研數據的 ArcGIS可視化結果展示給學生和家長,對家鄉實施垃圾分類管理的重要性和迫切性進行了很好的宣傳和普及,幫助更多的人更加深入認識家鄉生態文明建設的光明前景,激發起建設家鄉的志向,培養了學生和民眾積極參與垃圾分類的主人翁責任意識。

4 培養學生自主學習與合作學習能力

《“十四五”規劃綱要》中提到,要“完善終身學習體系,建設學習型社會”。合理及時的自我評價、同伴互評和教師評價,能引導學生獨立自主學習與思考,有效保障合作學習共同體的建設,能更好地培養學生自主學習和合作學習能力。

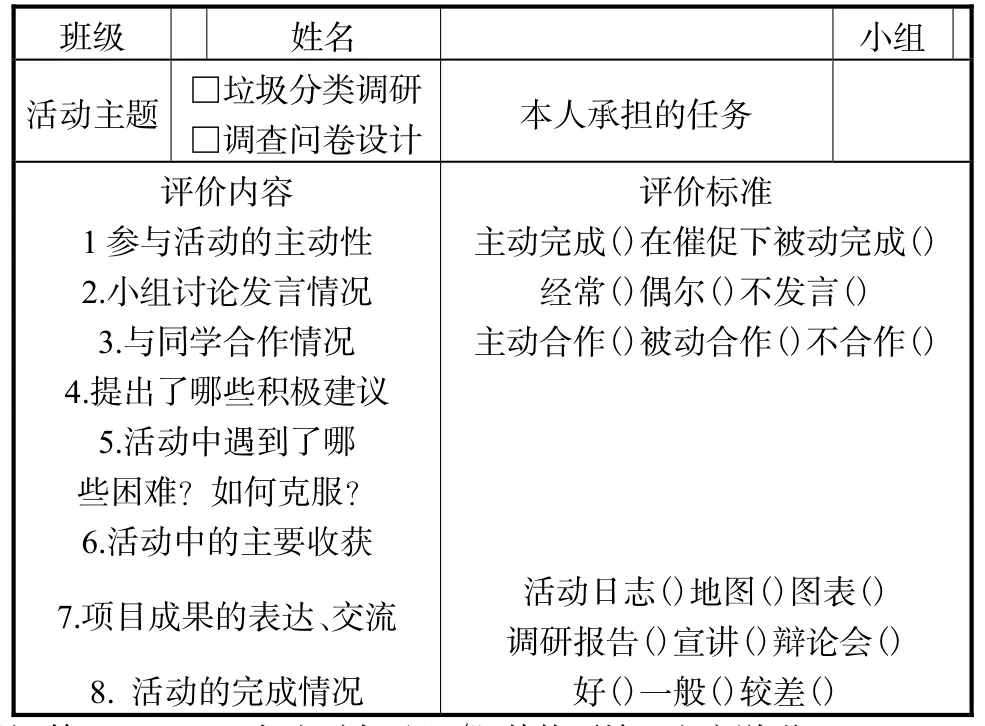

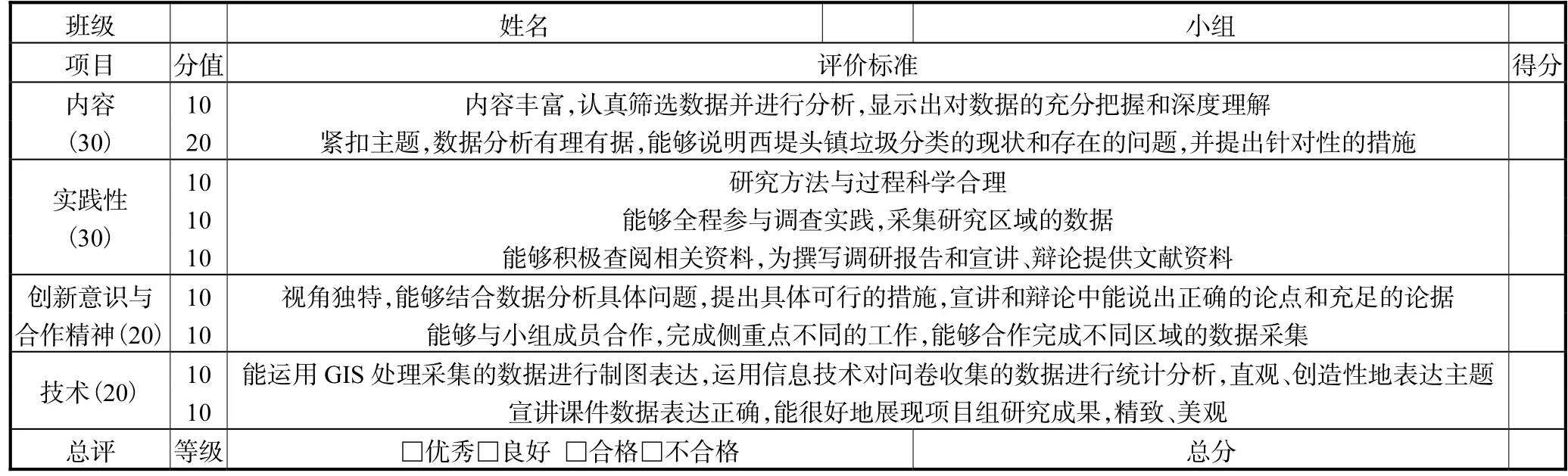

基于ArcGIS普及垃圾分類的地理實踐活動評價方式包括過程性評價(自評)、成果評價(互評和師評),實現評價方式和評價主體多元化。以評價促進學生在地理實踐活動中主動參與,主動構建,在小組合作中培養小組合作意識和垃圾分類的意識。評價量表如表2和表3所示。

表2 “西堤頭鎮生活垃圾分類調研”項目自評表Tab.2 Self-evaluation form for project of “Research on Domestic Waste Classification in Xiditou Town”

表3 “西堤頭鎮生活垃圾分類調研”項目成果評價表(互評、師評)Tab.3 Achievement Evaluation chart for “Research on Domestic Waste Classification in Xiditou Town”(mutual evaluation,teacher evaluation)

5 結 論

隨著人們生活水平的提高,生活垃圾數量和可回收垃圾數量都在日益增加,使得生活垃圾處理的負擔也在日趨嚴重,加快對生活垃圾進行合理化、最優化、資源利用最大化處理的要求迫在眉睫。本文通過學生問卷調查和實地調研科學嚴謹地獲取數據,利用ArcGIS對數據進行可視化分析,為垃圾分類管理提出可行性建議,并利用學生組織的宣傳講座和辯論賽[3],提高了家長和在校生對垃圾分類的重要性的認知,提高了學生和民眾的垃圾分類能力,達到了普及垃圾分類管理的目的,完成生態文明建設和立德樹人的根本任務。