頂推通道上一座大橋橋梁方案研究

張科峰

(山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司,山西 太原 030032)

0 引言

自1959年奧地利的阿格爾橋首次成功采用頂推施工以來,頂推已成為橋梁施工中一種常用的成熟工法,在橋梁建設(shè)中發(fā)揮了巨大的作用。頂推法的構(gòu)思來源于鋼梁的縱向拖拉施工法。頂推法用水平千斤頂取代了卷揚(yáng)機(jī)和滑車,用板式滑動支座取代了滾筒,改善了由于卷揚(yáng)機(jī)和滑車組啟動時(shí)造成的沖擊和滾筒的線支撐作用引起的應(yīng)力集中。

在我國,陜西的耿家河橋首次采用頂推施工之后,陸續(xù)已有上百座橋梁采用,為該工法在我國的應(yīng)用與創(chuàng)新積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。頂推施工最初適用于直線橋梁,到現(xiàn)在已發(fā)展到曲線連續(xù)梁、變高度連續(xù)梁、簡支鋼桁梁、拱橋、斜拉橋主梁、自錨式懸索橋加勁梁等多種結(jié)構(gòu)類型的橋梁。

頂推施工時(shí),對橋下既有公路、鐵路、水運(yùn)的正常通行基本不影響或干擾較小,不需要大型起吊設(shè)備和大量腳手架,大幅減少高空作業(yè),特別適合跨越公路、鐵路、既有線、航道、大堤以及重要建筑和復(fù)雜地形的橋梁。

1 項(xiàng)目概況

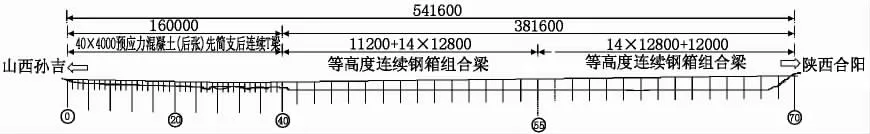

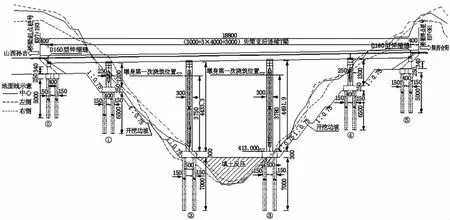

臨猗黃河特大橋及引線工程是國高網(wǎng)菏寶線(G3511)的重要組成部分,也是山西省高速公路規(guī)劃網(wǎng)的重要段落,是山西省西通陜西省渭南、西安兩市,達(dá)陜、甘、寧等地,東抵河南省濟(jì)源市,連接豫、鄂、皖等地的重要通道,是一條出省的康莊大道。臨猗黃河特大橋橋型概略圖見圖1所示,結(jié)構(gòu)局部效果圖見圖2。

圖1 臨猗黃河特大橋橋型概略圖(單位:cm)

圖2 臨猗黃河特大橋局部效果圖

1.1 地形地貌

本次研究的大橋位于臨猗黃河特大橋引線,為跨越黃土沖溝而設(shè),橋位東側(cè)橋臺處(小樁號側(cè))為寬緩的山梁,沖溝坡度約45°,高差約80 m;西側(cè)橋臺(大樁號側(cè))位于細(xì)長的山梁上,沖溝坡度約45°,高差約50 m,整體上坡陡溝深,地勢變化劇烈。

1.2 水文地質(zhì)

橋址區(qū)地下水主要為松散巖類孔隙水,以大氣降水及地表水滲透為主要補(bǔ)給方式,以蒸發(fā)為主要排泄途徑。地下水埋藏較深,勘察期間內(nèi)未揭露穩(wěn)定地下水位。地下水對工程的影響較小。

1.3 地層巖性

根據(jù)工程地質(zhì)調(diào)繪及鉆探,橋址區(qū)地層為:第四系全新統(tǒng)沖洪積(Q4)粉土、新生界第四系上更新統(tǒng)(Q3)粉土及第四系中更新統(tǒng)(Q2)粉土、粉質(zhì)黏土,下更新統(tǒng)(Q1)粉細(xì)砂、粉質(zhì)黏土、粉細(xì)砂及第三系(N)粉砂、粉質(zhì)黏土。

1.4 不良地質(zhì)及特殊性巖土

橋址區(qū)無不良地質(zhì)。橋位處特殊性巖土為濕陷性黃土,根據(jù)地勘資料,濕陷類型為非自重濕陷,濕陷等級為Ⅰ級(輕微),濕陷深度為12 m。

1.5 地質(zhì)構(gòu)造與地震

橋址區(qū)無活動構(gòu)造,區(qū)域穩(wěn)定性較好。根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》(GB 18306—2015),橋址區(qū)地震動峰值加速度為0.15g,地震動反應(yīng)譜特征周期為0.40 s,抗震設(shè)防烈度為Ⅶ度。

1.6 場地穩(wěn)定性評價(jià)

根據(jù)工程地質(zhì)調(diào)繪及《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》(GB 18306—2015),橋址區(qū)無活動構(gòu)造,區(qū)域地質(zhì)穩(wěn)定性較好,地表下20 m范圍內(nèi)的土層綜合評定為Ⅲ類場地。兩側(cè)橋臺位于寬緩山梁上,整體穩(wěn)定性較好。

1.7 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及橋梁線型

a)荷載等級 公路Ⅰ級;b)橋面凈寬 2×11.5 m;c)地震動峰值加速度 0.15g,抗震設(shè)防烈度Ⅶ度,抗震措施等級三級[1];

d)橋梁線型 平面分別位于緩和曲線(Ls=225)+圓曲線(半徑:2 000 m,左偏);縱斷面在R=33000的凸形豎曲線上。

2 方案研究總體思路

本橋在初設(shè)階段已就路基和橋梁兩個(gè)方案分別從造價(jià)、環(huán)保、征地等主控因素方面進(jìn)行過綜合對比,比較后推薦采用橋梁方案。橋位處于陜西側(cè)臨猗黃河特大橋頂推通道,本橋的設(shè)置除應(yīng)滿足正常橋梁功能外,施工期重點(diǎn)應(yīng)保證黃河特大橋的頂推施工,這是施工期的關(guān)鍵點(diǎn)。基于此出發(fā)點(diǎn),才引出本次方案的研究與比選。

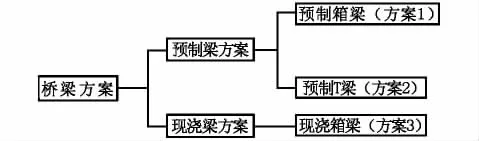

按照高跨比及以往項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),本橋設(shè)置40 m跨徑比較適宜,同時(shí)優(yōu)先采用標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化的預(yù)制拼裝結(jié)構(gòu),力求安全、耐久、適用、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)和美觀[2]。設(shè)計(jì)過程中,建設(shè)單位提出盡可能采用“永臨結(jié)合”構(gòu)件,以降低工程造價(jià),這也是本次方案研究需重點(diǎn)考慮的方向。綜上所述,本次方案研究按圖3考慮。

圖3 橋梁方案圖

3 方案比選

3.1 預(yù)制梁方案

3.1.1 預(yù)制箱梁

3.1.1.1 工序組織

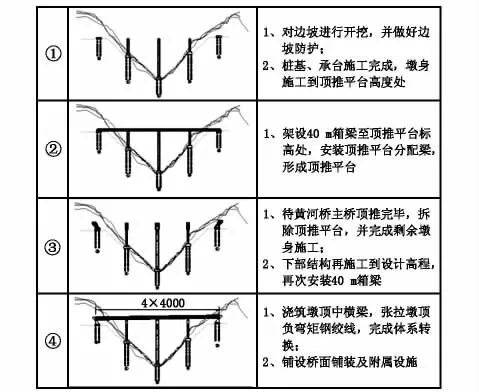

本方案基于建設(shè)單位提出的“永臨結(jié)合思路”:先架設(shè)預(yù)制箱梁,以預(yù)制梁(簡支狀態(tài))作為頂推平臺,待黃河特大橋頂推結(jié)束后,落梁,施工剩余下部結(jié)構(gòu),施工完成后再重新吊梁安裝箱梁。由于黃河橋頂推所需空間問題,本橋下部結(jié)構(gòu)需進(jìn)行兩次施工,即先期施工至頂推平臺標(biāo)高,后期頂推結(jié)束后再施工至設(shè)計(jì)標(biāo)高,主要施工工序圖見圖4。

圖4 施工工序圖

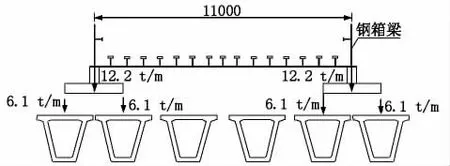

3.1.1.2 主體構(gòu)件結(jié)構(gòu)驗(yàn)算

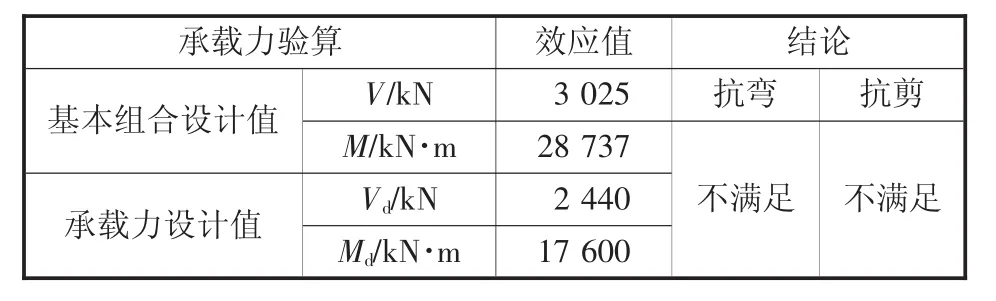

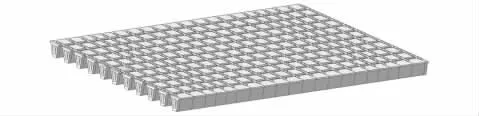

根據(jù)本方案思路,利用Midas Civil建立有限元模型,進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析驗(yàn)算。荷載主要考慮預(yù)制箱梁、頂推平臺分配梁、黃河橋上部鋼箱梁等上部恒載和其他施工荷載;工況考慮最不利狀況下鋼箱梁作用在一跨40 m預(yù)制小箱梁上,即中支點(diǎn)處40 m長度鋼箱梁作用在一跨小箱梁上;極限承載力按單梁簡支狀態(tài)計(jì)算,橫向分布偏安全考慮。受力簡圖見圖5,有限元模型見圖6,計(jì)算結(jié)果見表1。

表1 預(yù)制小箱梁承載力驗(yàn)算結(jié)果表

圖5 結(jié)構(gòu)受力簡圖

圖6 有限元分析模型

由計(jì)算結(jié)果可知,小箱梁作為頂推平臺在施工過程中極限彎矩承載力Mu小于彎矩設(shè)計(jì)值M,極限抗剪承載力Vu亦小于剪力設(shè)計(jì)值[3]。因此,本方案中預(yù)制小箱梁抗彎、抗剪均不能滿足規(guī)范要求,施工期間箱梁開裂、損傷嚴(yán)重,故不能再用于永久性結(jié)構(gòu)。

3.1.2 預(yù)制T梁

3.1.2.1 工序組織

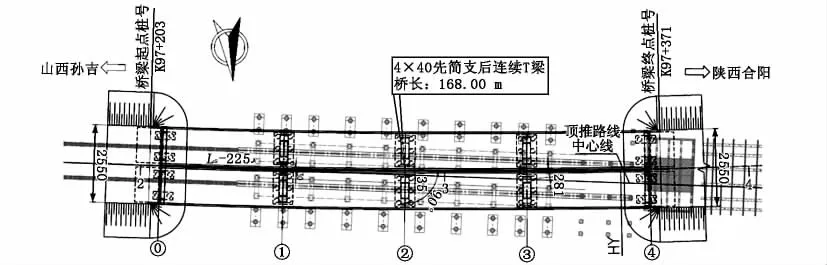

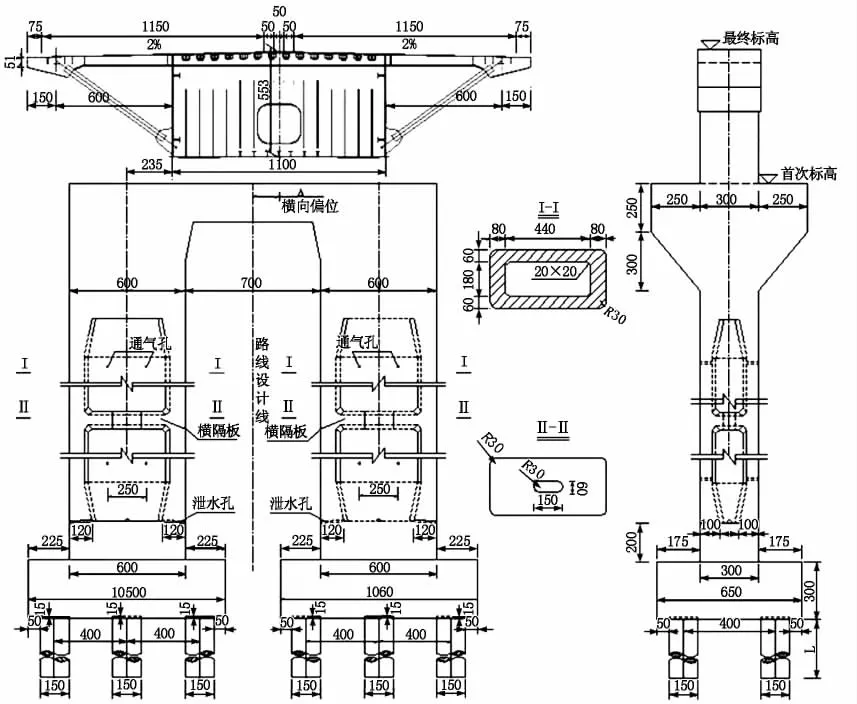

T梁本身重心高,簡支狀態(tài)下抗傾覆能力弱,而本橋橋梁線形與黃河橋頂推通道軸線橫向存在偏位(0.3~2.81 m),若仍采用將預(yù)制梁作為頂推平臺,則需加強(qiáng)對T梁的臨時(shí)穩(wěn)定措施,鋼箱梁體量較大,偏載彎矩大,T梁橫向穩(wěn)定性較難滿足。同時(shí)鑒于預(yù)制箱梁的驗(yàn)算結(jié)論,因此,本方案不再考慮將上部結(jié)構(gòu)臨時(shí)使用,重點(diǎn)考慮將下部結(jié)構(gòu)“永臨結(jié)合”。橋位處頂推軌道與橋位平面布置圖見圖7,橋墩一般構(gòu)造見圖8。橋墩構(gòu)造中為滿足頂推設(shè)置安裝空間,在墩身兩側(cè)增加了牛腿。

圖7 橋位與頂推通道平面布置圖

圖8 橋墩一般構(gòu)造圖

施工工序與上述預(yù)制箱梁基本一致,即:

a)開挖邊坡并做好防護(hù),完成樁基、承臺施工,橋墩施工至頂推平臺標(biāo)高處。

b)搭設(shè)黃河橋頂推平臺所需拼裝支架結(jié)構(gòu),并對本橋橋墩處做好相應(yīng)防護(hù)措施。

c)完成黃河橋頂推施工后,拆除頂推平臺,繼續(xù)施工本橋剩余下部結(jié)構(gòu)。

d)架設(shè)上部T梁,完成結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)換,施工橋面鋪裝及附屬設(shè)施。

3.1.2.2 主體構(gòu)件結(jié)構(gòu)驗(yàn)算

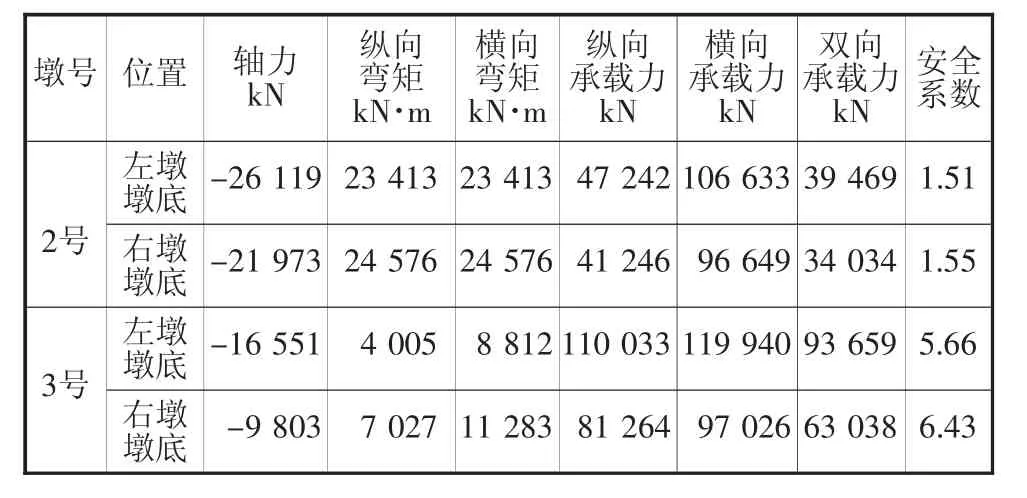

本方案主要利用下部結(jié)構(gòu)進(jìn)行頂推施工,因此計(jì)算主要是對橋墩的驗(yàn)算。荷載主要考慮黃河橋上部鋼箱梁、頂推平臺組件、橋墩自重等上部恒載和其他施工荷載;工況考慮最不利狀況下鋼箱梁作用在一跨40 m預(yù)制T梁上,即中支點(diǎn)處40 m長度鋼箱梁作用在一跨T梁上;頂推時(shí)產(chǎn)生的水平力根據(jù)施工單位采用的實(shí)際施工方式,摩擦系數(shù)μ取0.05,并考慮縱坡、橫向偏載影響。計(jì)算結(jié)果見表2所示。

表2 橋墩承載力計(jì)算結(jié)果

3.2 現(xiàn)澆梁方案

3.2.1 工序組織

本方案的提出依然是以“永臨結(jié)合”為出發(fā)點(diǎn),考慮利用黃河橋頂推支架作為現(xiàn)澆箱梁的支架,完成上部箱梁的現(xiàn)澆。主要施工工序如下:

a)開挖邊坡并做好防護(hù),完成樁基、承臺施工,橋墩施工至頂推平臺標(biāo)高處。

b)搭設(shè)黃河橋頂推平臺所需拼裝支架結(jié)構(gòu),并對本橋橋墩處做好相應(yīng)防護(hù)措施。

c)完成黃河橋頂推施工后,拆除頂推平臺并拼裝至現(xiàn)澆梁底標(biāo)高,作為現(xiàn)澆梁支架使用。繼續(xù)施工本橋剩余下部結(jié)構(gòu)。

d)進(jìn)行支架預(yù)壓后施工現(xiàn)澆箱梁,待混凝土強(qiáng)度達(dá)到90%后,張拉預(yù)應(yīng)力鋼束。

e)安裝支座,拆除支架,施工橋面鋪裝及附屬設(shè)施。

3.2.2 主體構(gòu)件結(jié)構(gòu)驗(yàn)算

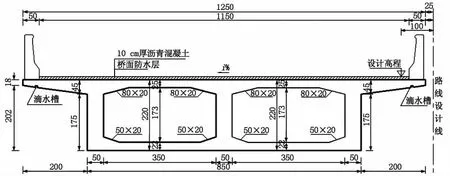

本方案上部結(jié)構(gòu)主要為現(xiàn)澆箱梁,下部主要構(gòu)件為支架。現(xiàn)澆箱梁的計(jì)算亦為常規(guī)驗(yàn)算,支架的計(jì)算因涉及內(nèi)容較多,由施工單位完成,限于篇幅本次計(jì)算部分不再贅述。經(jīng)計(jì)算分析,主要構(gòu)件驗(yàn)算均滿足規(guī)范要求。上部構(gòu)造典型橫斷面圖見圖9。

圖9 現(xiàn)澆箱梁典型橫斷面圖(單位:cm)

3.3 比選結(jié)果

綜上所述,3個(gè)方案都體現(xiàn)了建設(shè)單位“永臨結(jié)合”的思路,除方案1外,其余兩個(gè)方案主要構(gòu)件計(jì)算均滿足要求,理論上方案2、方案3都成立。但方案3經(jīng)與施工單位溝通,由于黃河橋工期有限,現(xiàn)場拆除頂推支架再加高拼裝至現(xiàn)澆箱梁支架標(biāo)高,除了時(shí)間上無法保證,現(xiàn)場搭設(shè)現(xiàn)澆箱梁支架也較困難[4],同時(shí)增加了高空作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),因此本方案也被排除。最終剩余預(yù)制T梁方案作為推薦方案。

4 方案優(yōu)化

4.1 橋跨優(yōu)化

根據(jù)確定的推薦方案,再次考慮對其進(jìn)行優(yōu)化。橋位處為“V”型沖溝,坡陡溝深,橋墩承臺采用左右幅整體式,體積較大,若將橋墩設(shè)置在溝底,則匯水對基礎(chǔ)及坡面沖刷將加大。橋址區(qū)地質(zhì)情況較差,長期雨水沖刷下容易破壞坡面防護(hù),甚至危及臨近橋墩安全,因此優(yōu)化階段考慮墩底不設(shè)橋墩。同時(shí)為減少橋臺處開挖,將邊跨調(diào)整為30 m,但梁體外形尺寸與40 m一致,以方便施工。為了更好利用橋臺處棄渣,考慮將溝底填平,既能方便黃河特大橋頂推支架搭設(shè),也能增加本橋墩臺穩(wěn)定性。原方案中橋墩處為滿足頂推設(shè)備安裝增加了牛腿,經(jīng)與施工單位研究優(yōu)化后,取消了牛腿設(shè)置,墩型更加美觀、協(xié)調(diào),施工也更加方便,縮短了工期。優(yōu)化后橋型總體布置見圖10所示。

圖10 優(yōu)化方案橋型總體布置圖(單位:cm)

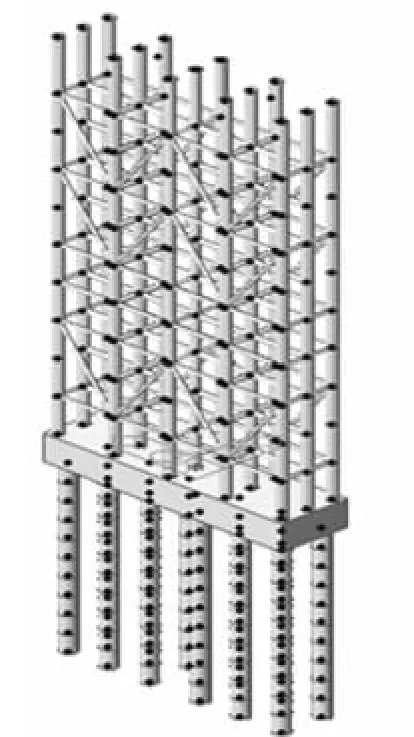

4.2 臨時(shí)鋼管墩優(yōu)化

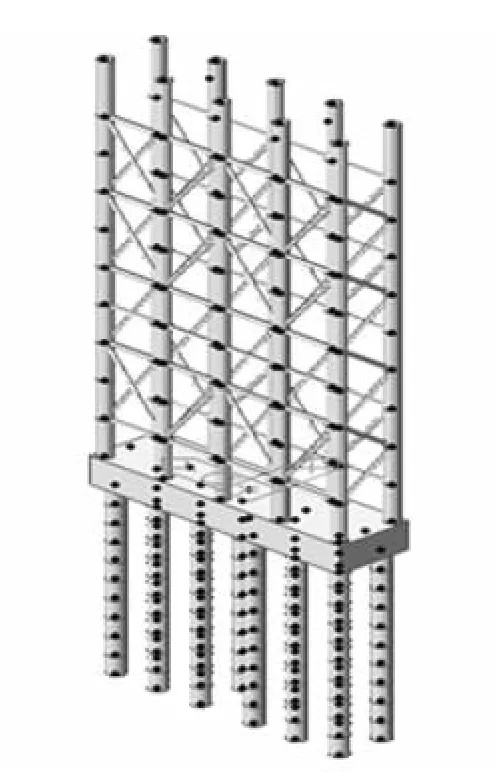

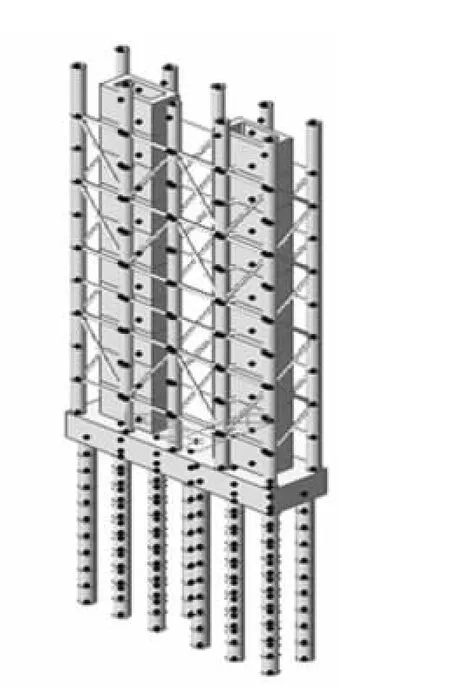

根據(jù)臨時(shí)鋼管墩受力模式,分別建立2排10根和3排15根兩種模型。同時(shí),考慮實(shí)際施工中鋼管墩的依附,分別對依附永久墩和不依附兩種工況下橋墩的受力進(jìn)行了驗(yàn)算,結(jié)果均滿足規(guī)范要求[5-6]。根據(jù)臨時(shí)鋼管墩驗(yàn)算結(jié)果,偏保守采用受力計(jì)算不依附,實(shí)際施工依附永久墩模式。有限元模型簡圖見圖11~圖13。

圖11 3排鋼管柱模型圖

圖12 2排鋼管柱模型圖

圖13 2排鋼管柱依附永久墩模型圖

5 結(jié)語

本文以一座黃河特大橋頂推通道上的大橋?yàn)槔局皟?yōu)先保證黃河特大橋鋼箱梁順利頂推”和“永臨結(jié)合”的思路,分別提出了預(yù)制箱梁、預(yù)制T梁和現(xiàn)澆箱梁3種橋梁方案。對頂推施工及永臨構(gòu)件間相互銜接、利用的工序進(jìn)行了論述,并對各工況下主要構(gòu)件進(jìn)行了計(jì)算分析。計(jì)算結(jié)果表明,除預(yù)制箱梁計(jì)算不滿足要求外,預(yù)制T梁及現(xiàn)澆箱梁方案均滿足規(guī)范要求,但受制于現(xiàn)場施工條件,最終推薦了預(yù)制T梁方案。

對推薦方案又分別從橋孔布置及臨時(shí)墩柱兩個(gè)方面進(jìn)行了優(yōu)化,優(yōu)化后橋梁不僅受力更為明確合理,施工也更加方便,總體上提高了橋梁安全度的同時(shí)降低了工程造價(jià)。本次橋梁方案的研究,可供同類型橋梁的設(shè)計(jì)與施工借鑒和參考。