促進深度學習的模型建構思想在高三專題復習中的應用——以“實驗設計與評價”專題復習教學設計為例

江蘇 周 萍

深度學習是指在教師引領下,學生圍繞著具有挑戰性的學習主題,積極參與、體驗成功、獲得發展的有意義的學習過程。化學實驗綜合題多以實際的工業背景為命題素材,給出需要補缺的實驗流程,輔以相關信息,多角度、多梯度設問,對學生的考查要求較高,尤其是最后一問的實驗設計,對考生來說是很大的挑戰,導致得分率較低。為解決這一問題,筆者將“化學綜合題中的實驗設計與評價”作為實驗基本原理及基本操作復習后的一個挑戰性學習主題,促進學生積極主動地進行深度學習。通過思維建模的方法,加強對學生思維方法和解題策略的指導,幫助學生快速找到解決問題的思路和方法,提升化學學科核心素養。

1 情境導入促深度學習

情境素材的重要價值是形成驅動性任務,引導學生學習、促進學生學科核心素養的發展。好的情境素材能夠吸引學生主動學習,能夠造成學生的認知沖突,挑戰學生的認知角度,能夠豐富學生的認知思路、幫助學生形成認知方法等。

本課以諾貝爾生理學或醫學獎獲得者屠呦呦發現的青蒿素為素材,給出以下資料:歷史記載,青蒿可以治療瘧疾,并且收效顯著。屠呦呦團隊對200多種中藥中提取的380余種物質進行篩選,最后將焦點鎖定在青蒿上,經過大量實驗發現,青蒿的抗瘧效果并不理想,這是怎么回事呢?給出信息:青蒿素的結構。

設計意圖:通過創設情境,列出古籍記載內容與實驗實際結果的差異,引發思考,引導學生關注青蒿素結構特點,培養學生運用“結構決定性質”這一學科思想解決問題的意識。

資料:前人經過很多次失敗后,1971年9月,屠呦呦重新設計了提取方法,改用低溫提取,用乙醚回流或冷浸,后用堿溶液中和酸性物質的方法制備樣品。該提取物經過鼠瘧藥效評價顯示抑制率達到100%。因此,青蒿乙醚中性提取物抗瘧藥效的突破,是發現青蒿素的關鍵。

設計意圖:通過資料信息,引導學生從實驗探究中去發現實驗方法及改進措施,提煉出實驗設計的思維視角,歸納實驗設計的一般思路,實現知識和方法的遷移。讓學生體驗科學家的思考過程,了解知識是如何被發現的,為什么會被發現,科學家又是通過怎樣的方法成功地解決了問題。

2 真題賞析明考點考向

科學實驗中的學科思想如何體現在高考試題上,讓學生感悟二者的聯系,這也是本課設計的目的之一。同時設計富有挑戰性的學習任務又是深度學習的基本特征,因此,針對高三學生的實際情況,設計了賞析2020年江蘇高考真題的環節。

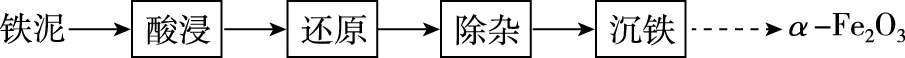

【例1】(2020·江蘇卷·19)實驗室由煉鋼污泥(簡稱鐵泥,主要成分為鐵的氧化物)制備軟磁性材料α-Fe2O3。其主要實驗流程如下:

(1)酸浸。用一定濃度的H2SO4溶液浸取鐵泥中的鐵元素。若其他條件不變,實驗中采取下列措施能提高鐵元素浸出率的有________(填序號)。

A.適當升高酸浸溫度

B.適當加快攪拌速度

C.適當縮短酸浸時間

(2)還原。向“酸浸”后的濾液中加入過量鐵粉,使Fe3+完全轉化為Fe2+。“還原”過程中除生成Fe2+外,還會生成________(填化學式);檢驗Fe3+是否還原完全的實驗操作是________。

(3)除雜。向“還原”后的濾液中加入NH4F溶液,使Ca2+轉化為CaF2沉淀除去。若溶液的pH偏低、將會導致CaF2沉淀不完全,其原因是______________________。[Ksp(CaF2)=5.3×10-9,Ka(HF)=6.3×10-4]

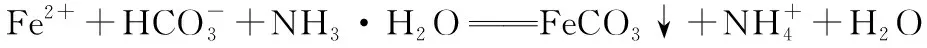

(4)沉鐵。將提純后的FeSO4溶液與氨水-NH4HCO3混合溶液反應,生成FeCO3沉淀。

①生成FeCO3沉淀的離子方程式為________。

②設計以FeSO4溶液、氨水-NH4HCO3混合溶液為原料,制備FeCO3的實驗方案:________。[FeCO3沉淀需“洗滌完全”,Fe(OH)2開始沉淀的pH=6.5]。

【答案】(1)AB

(2)H2取少量清液,向其中滴加幾滴KSCN溶液,觀察溶液顏色是否呈血紅色

(3)pH偏低形成HF,導致溶液中F-濃度減小,CaF2沉淀不完全

【解析】第一問“酸浸”中提高鐵元素浸出率的措施,屬于對原料的處理,考查溫度、反應物接觸面積等對反應速率的影響,因此升高溫度和攪拌是兩個常見的措施,通過前期對實驗基本原理和基本操作的復習,這一問正確率較高。

第二問是對還原產物的判斷及對還原完全的檢驗,酸浸過程酸過量通過加過量鐵粉除去,鐵除了與Fe3+反應生成Fe2+,也會與H+反應生成H2。檢驗Fe3+是否被還原完全的試劑可以選擇KSCN溶液。

第三問是加入NH4F除去Ca2+過程中溶液酸堿性對沉淀是否有影響,可結合HF電離平衡和CaF2沉淀溶解平衡兩個化學方程式進行定性綜合分析,也可以結合題中兩個平衡常數進行半定量分析,從數量級角度推算出Ca2+完全沉淀時F-的濃度,進而估算出此時溶液的pH接近2,由此得出結論。

第四問涉及陌生條件下離子方程式的書寫,學生總體書寫不錯,方法掌握到位。但對于制備FeCO3的實驗方案得分普遍偏低,大部分學生沒有思路,無從下筆。在反應物已知(上述書寫的化學方程式)的情況下,如何判斷試劑加入的順序、調控條件、完善操作,學生掌握的并不是很理想,對物質分離和提純的基本原理應用能力較弱,需要進一步強化。

設計意圖:通過真題賞析,讓學生初步體會這類題型的考查方式。涉及以下三個方面:(1)從難度上分析,由易到難、層層遞進,有利于學生掌握這類題型的解題策略;(2)從考點上分析,涉及基本實驗操作、反應條件控制、實驗操作目的、情境化學方程式的書寫、實驗方案設計等問題,有利于學生在后續復習中明確方向;(3)就目前的水平分析,已有知識和方法能解決簡單問題,但不能挑戰難度較大的實驗方案設計與評價,所以需要不斷地歷練和積累,讓學生感受到知識儲備不足,同時明確提升方向。

教師結合《普通高中化學課程標準(2017版2020年修訂)》中學業質量水平4的內容:能設計有關物質轉化、分離提純、性質應用等的綜合實驗方案;能對實驗方案、實驗過程和實驗結論進行評價,提出進一步探究的設想,讓學生明確課標要求,樹立目標意識,明晰評價標準,激發學習動機,促進有意義的深度學習的發生。

3 演練過程悟建模用模

3.1 建模

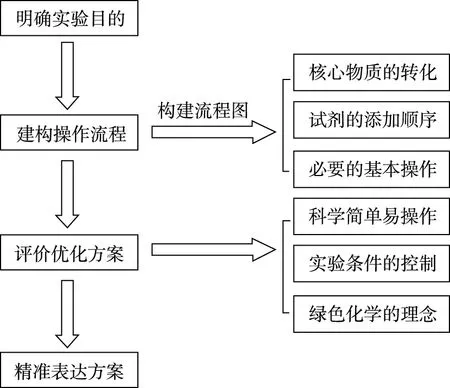

在專題復習中滲透化學建模的思想,“為問題建模”,將模型建構和復習內容進行有效整合,注重知識和方法的概括提煉,形成解決這類問題的化學思維模型。

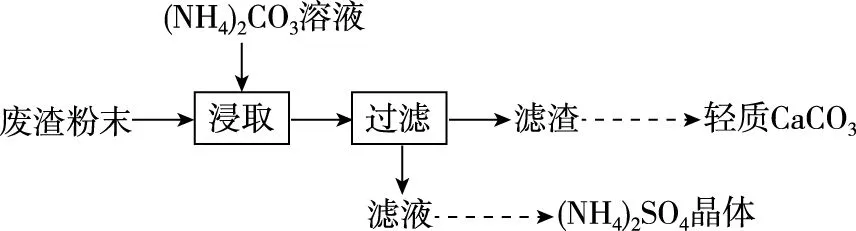

【例2】(2019·江蘇卷·19節選)實驗室以工業廢渣(主要含CaSO4·2H2O,還含少量SiO2、Al2O3、Fe2O3)為原料制取輕質CaCO3和(NH4)2SO4晶體,其實驗流程如下:

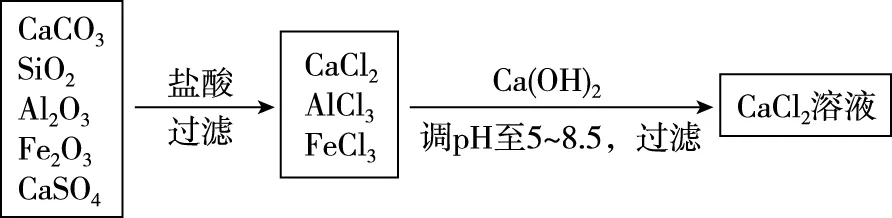

(4)濾渣水洗后,經多步處理得到制備輕質CaCO3所需的CaCl2溶液。設計以水洗后的濾渣為原料,制取CaCl2溶液的實驗方案:________________。

[已知pH=5時Fe(OH)3和Al(OH)3沉淀完全;pH=8.5時Al(OH)3開始溶解。實驗中必須使用的試劑:鹽酸和Ca(OH)2]。

設問:實驗目的是什么?怎樣達到實驗目的?過程中需要知道哪些信息?

設計意圖:目標清晰才能層層推進,因此分析濾渣成分是最首要的一步。加入(NH4)2CO3溶液后,微溶的CaSO4會轉化成難溶的CaCO3沉淀,但SiO2、Al2O3、Fe2O3不會溶解,因此濾渣成分包括:CaCO3、少量的SiO2、Al2O3、Fe2O3以及未轉化的CaSO4。

設問:了解了濾渣成分,如何實現對目標產物的轉化?

設計意圖:引導學生畫出操作流程圖,結合題給信息,梳理核心物質的轉化,實現思維的顯性化,體現思維的有序性。

圖1

將學習過程中的思維外顯是深度學習的一個重要策略,一般有三個途徑:1.通過學生的自我分析讓思維外顯,2.通過學生的質疑辯論讓思維外顯,3.通過教師的連續追問讓思維外顯。在實際操作過程中,教師引導學生先自主構建模型,然后小組交流匯報,通過自評互評,教師適時點評、追問,指出每一步操作的依據,并提出完善方案的建議。

呈現實驗方案:在攪拌下向足量稀鹽酸中分批加入濾渣,待觀察不產生氣泡后,過濾,向濾液中分批加入少量Ca(OH)2,用pH試紙測量溶液的pH,當pH介于5~8.5時,再過濾。其中需要注意的問題有以下三點:①加液的順序,不宜向濾渣中加入鹽酸;②判斷鹽酸是否足量;③pH的控制及操作名稱。由此引導學生自主建構“實驗設計與評價”的思維模型(如圖2所示),實現在互動中的深度學習,此為“建模”。

圖2

3.2 用模

實踐證明,學生一旦形成對某一問題的認知模型,那么在遇到類似的問題時,學生將會自覺地運用已有的認知模型去分析和解決問題,即“借助建構出來的模型進行學習與遷移”,此為“用模”。

設問:請大家試著用建構的模型重新思考2020年江蘇卷19題中如何制備Fe2CO3,你會有怎樣的收獲?

依據實驗目的(制備FeCO3),學生建構操作流程的模型,發現核心物質的轉化已經具備(即前一問書寫的情境化學方程式)了,但添加順序對反應有影響嗎?通過教師引導點撥,學生意識到試劑的添加順序應該是“向FeSO4溶液中緩慢加入氨水-NH4HCO3混合溶液”,若顛倒會直接生成Fe(OH)2沉淀,無法得到目標產物,也就自然關聯到條件的控制(堿性太強會導致產物的變化)。同時緊扣提示信息“FeCO3沉淀需‘洗滌完全’”兼顧到沉淀洗滌方法和沉淀洗滌完全這兩個基本操作。通過建構的思維模型幫助學生迅速作出判斷,同時學生對找準實驗條件,控制pH范圍也有了更深的認識,從而對實驗方案的優化和表達上也會更加關注細節、趨于完善。

設計意圖:“用模”讓學生在實踐中進一步明確操作過程,體會“建模”的意義,為掌握相似題型的解題策略提供思路方法,能在有限的思維時間中找到與當前問題相匹配的模型使問題得以解決。這不僅增強學生對解決這類挑戰性問題的信心,同時也提升了高階思維能力,發展了“實驗探究與創新意識”“證據推理與模型認知”等學科核心素養。

通過“建模”“用模”兩個過程,增加了師生、學生之間的深度互動,教師的角色也發生了轉變,更多的是組織者和引導者。在設疑解疑、質疑追問、交流分享、修正完善中拓展了學生思維的角度、廣度和深度,體現了新課標倡導的“教、學、評”一體化,也提升了深度學習的品質。

4 結語