少小藝涯初始門,《連環畫報》為我開

童年的暑假,鄰居家讀初二的大哥哥遵照他美術老師的布置,每天臨摹一幅連環畫。那天,他臨摹的是華三川的《白毛女》,并讓我從書中挑選一幅讓他臨。那一年,我7歲,腦子里種下了一粒種子 :連環畫和華三川。

后來,我又在大哥哥那里看到了許多 20 世紀 50 年代方型開本的《連環畫報》,可把我迷壞了!那精彩的繪畫、生動的故事,在我面前打開了一個世界:我第一次接觸《三國演義》,就是從《連環畫報》上讀到的《虎牢關》,劉錫永先生塑造的呂布、劉備、關羽、張飛、袁紹、曹操等人物,以及虎牢關前的戰場氛圍,至今仍是我潛意識中評判三國主題影視劇好壞的標桿。在《連環畫報》上,我還知道了很多讓我追慕至今的連環畫大師:劉繼卣、顧炳鑫、王弘力、賁慶余、王緒陽、賀友直、顏梅華、汪觀清、溫勇雄、毅進、陳惠冠、苗地等。而少年時對我影響最大的,還是華三川先生。因為鄰居大哥哥隔三岔五地對著《連環畫報》臨摹華三川的作品 :《項鏈》《怎么辦》……我就一直在邊上看他畫。可以說,華三川的畫開啟了我對繪畫藝術追尋的門,我也從臨摹華三川的連環畫,開始了我的藝術征程。

我11歲時,初次見到華三川的《交通站的故事》,完全被震撼了。特別是讀到故事末尾:老交通殺死了叛徒,和闖進院子的特務們搏斗,并站立著犧牲在院里的大柏樹前,看到老媽媽撲到老頭子身上,摸到他僵硬的帶彈孔的偉岸身軀,而老頭子還是怒目圓睜望向遠方時,11歲的我突然有了對人的生死的懵懂思考。我很想把這本小書留下,作為我學畫的范本,就與小朋友好說歹說,總算用糧票把這本殘缺的破書換了回來。我仔細地整理書頁,為它做了封面封底,然后這本書就成了我少年時學畫的唯一教材。我幾乎天天“讀帖”,并展紙臨摹,一心想學到華三川老師那出神入化的畫故事的本領。而這本紙質脆薄發黃的畫帖,我至今還保存著,因為它寄存著我少年時的藝術夢想。

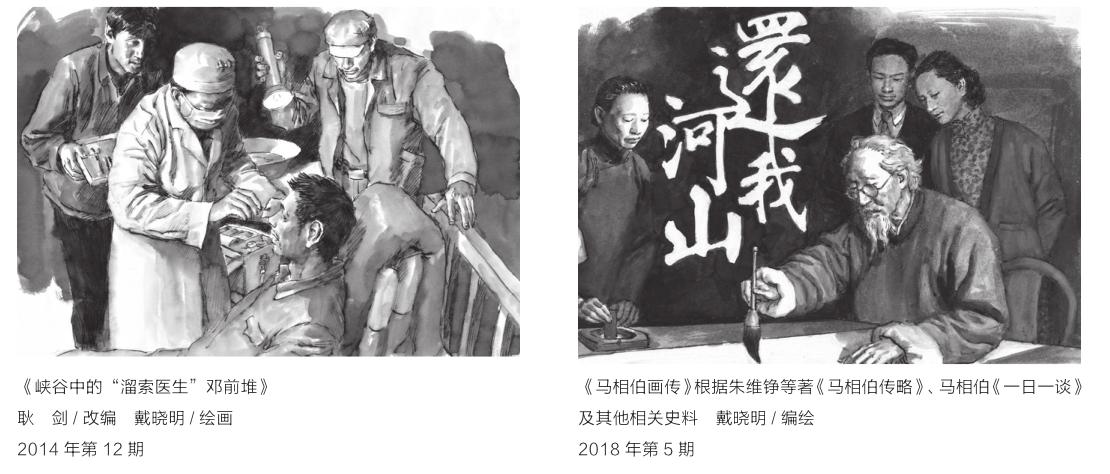

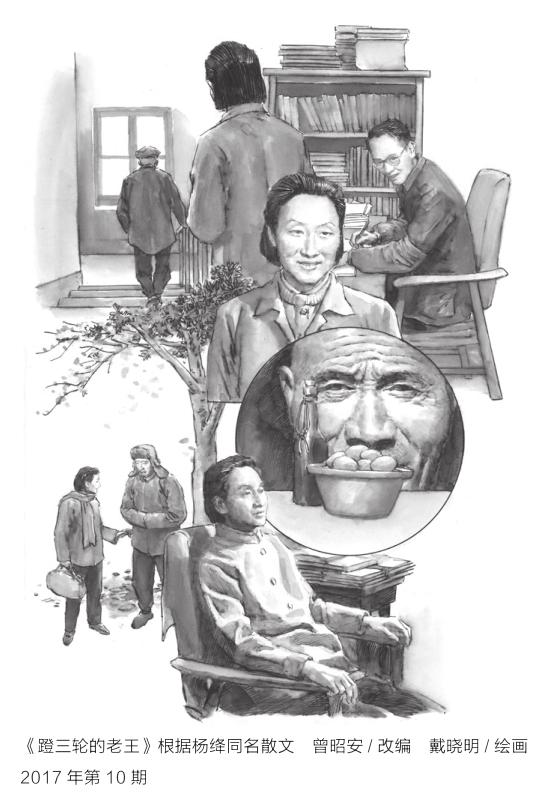

《連環畫報》復刊后,畫報又推出了夏葆元、林旭東、何多苓、尤勁東等大家們的作品,更震撼了在上海求學的我。對著這些經典,我如饑似渴,漸漸地不滿足于光讀不練了。我開始了自己的連環畫創作,改編創作了《墓場與鮮花》連環畫,獲得了首屆“京津滬職工美展”的創作獎,從此便一發而不可收拾地一路畫來。終于在 20 世紀 90 年代,我的連環畫《羅斯福傳》登上了《連環畫報》。隨后,我又在《連環畫報》上發表了《峽谷中的“溜索醫生”鄧前堆》 《客房間諜戰》 《失落在塔斯馬尼亞》等好幾個短篇,這些作品和曾入選第十二屆全國美展的連環畫《馬相伯畫傳》一起,見證了我實現少年夢想的整個過程。

如今,《連環畫報》70歲了。然而,在“讀圖時代”的新世紀,在踐行社會主義核心價值觀的新長征路上,它依然年輕,依然將大有可為。愿《連環畫報》在新的時代能造就出新一代的連壇高手,為開啟我們下一代的智慧,為筑造我們祖國精神文明的軟實力而繼續煥發青春的蓬勃朝氣——祝《連環畫報》生日快樂!

戴曉明,一級美術師、中國美術家協會會員、上海市美術家協會會員、上海市文史館書畫研究員。主要作品:《墓場與鮮花》(連環畫)獲1979年京津滬職工美展創作獎,《列寧的一生》(連環畫)入選第七屆全國美展,《百年巨變》(連環畫)入選第九屆全國美展,《啤酒桶信箱》(插圖)入選第一屆上海美術大展,《世界五千年》(插圖)入選第十屆全國美展上海展,《生命中的一百七十小時》(連環畫)入選第五屆上海美術大展,《托起生命的希望》(素描)入選第六屆上海美術大展,《馬相伯畫傳》(連環畫)入選第七屆上海美術大展及第十二屆全國美展,《平庸的惡》(插圖)等入選首屆中國插圖藝術展,《劉長勝的故事》(連環畫)獲“東升杯”全國連環畫評獎優秀作品獎并入選第十屆上海美術大展,連環畫《我的父親劉少奇——劉九書柜》等。