古埃及第三中間期貴族女性的身份表達(dá)

關(guān)鍵詞:第三中間期;貴族女性;身份表達(dá)

一、古埃及貴族女性研究的學(xué)術(shù)史

20世紀(jì)60年代起,女性運(yùn)動(dòng)的興起影響了許多社會(huì)學(xué)科,但埃及學(xué)對(duì)此的反應(yīng)比較遲緩。一直到80年代末和90年代,埃及學(xué)學(xué)界才出現(xiàn)了一些關(guān)注女性的性別研究,但這些研究在相當(dāng)程度上都是描述性的。1例如羅賓斯(G. Robins)在《古埃及女性》一書中從婚姻、懷孕與分娩、家庭、經(jīng)濟(jì)與法律地位、神廟儀式、宗教與墓葬等方面對(duì)古埃及女性進(jìn)行了總括性的介紹。她認(rèn)為,古埃及女性的主要職責(zé)是分娩并養(yǎng)育孩子,管理家庭事務(wù),從事紡織、研磨谷物、制作面包等工作;在神廟中,女性主要擔(dān)任的是唱歌、跳舞、演奏叉鈴等與音樂(lè)相關(guān)的職務(wù);雖然女性可以通過(guò)個(gè)人努力或繼承而獲得財(cái)富,但她們被排除在官僚體系之外,在紀(jì)念性建筑物的表達(dá)中,她們也始終處于從屬于男性的地位。2這也是學(xué)界普遍認(rèn)同的觀點(diǎn)。但羅賓斯對(duì)新王國(guó)(前1550—前1069年)之后的古埃及女性鮮有提及。

近20年來(lái),出現(xiàn)了一批以第三中間期(前1069—前664年)貴族女性為研究對(duì)象的論著,填補(bǔ)了這一空缺。例如薩利赫(H. Saleh)以利比亞時(shí)期(Libyan Period,前1069—前715年)的墓碑為基礎(chǔ),研究當(dāng)時(shí)人們的種族和性別身份認(rèn)同。李(J. Li)將重點(diǎn)放在了25、26王朝(前747—前656年、前664—前525年)的底比斯(Thebes)貴族女性身上,她對(duì)這些女性的頭銜、墓葬和墓葬用品進(jìn)行了詳細(xì)的研究,認(rèn)為這些貴族女性通過(guò)墓葬實(shí)踐的表達(dá)來(lái)構(gòu)建她們的身份認(rèn)同;她也對(duì)麥地奈特·哈布(Medinet Habu)的“阿蒙神廟女歌者”(Singers in the Residence of the Temple of Amun)這一女祭司群體的墓葬實(shí)踐和身份構(gòu)建進(jìn)行了研究。史蒂文斯(M. A. Stevens)則以21王朝(前1069—前945年)的墓葬草紙文書為研究對(duì)象,探討死者的社會(huì)地位和身份認(rèn)同,其中女性和男性所擁有的墓葬草紙文書數(shù)量比例相似。除此之外,阿蒙神妻(Gods wife of Amun)在利比亞、努比亞(Nubian Dynasty,即25王朝)和塞易斯王朝(Saite Dynasty,即26王朝)統(tǒng)治時(shí)期都是地位非常顯赫的女性,雖然本文因?yàn)槠鋵儆谕跏遗远簧婕皩?duì)阿蒙神妻的探討,但她們?cè)诘谌虚g期的女性研究領(lǐng)域中始終占據(jù)著重要地位,阿亞德(M. F. Ayad)有關(guān)阿蒙神妻的論著是總結(jié)性的。

以上的研究收集整理了大量考古材料,但薩利赫、李和史蒂文斯選取的絕大多數(shù)都是墓葬空間的內(nèi)容,尤其是墓碑和墓葬草紙文書。她們也指出,第三中間期的貴族女性在構(gòu)建身份認(rèn)同時(shí),比之前擁有更大的選擇空間。但她們對(duì)這一變化發(fā)生的原因鮮有探討,或只是簡(jiǎn)略帶過(guò)。本文想要在前人研究的基礎(chǔ)上,一是將墓葬空間和神廟空間的女性身份表達(dá)進(jìn)行對(duì)比,二是進(jìn)一步探討相關(guān)現(xiàn)象在這一時(shí)期出現(xiàn)的原因。

從20世紀(jì)90年代末開(kāi)始,埃及學(xué)家的女性研究轉(zhuǎn)向了更為注重分析性的方法,并對(duì)性別研究中的新理論采取了較為開(kāi)放的態(tài)度,2如酷兒理論、凝視理論等。但整體來(lái)講,女性主義和性別研究在埃及學(xué)中并不常見(jiàn)。這或許是因?yàn)椋S著女性主義運(yùn)動(dòng)興起而產(chǎn)生的帶有政治色彩的現(xiàn)代理論并不能很好地適用于以古埃及王室和貴族女性為對(duì)象的研究。因此,本文采用了“身份表達(dá)”這一術(shù)語(yǔ)。艾倫(J. P. Allen)指出,一方面,身份表達(dá)揭示了個(gè)人希望社會(huì)如何看待他們,另一方面,身份表達(dá)揭示了一個(gè)社會(huì)重視的是什么,或者至少是進(jìn)行身份表達(dá)的人認(rèn)為這個(gè)社會(huì)重視的是什么。3巴希爾(H. Bassir)認(rèn)為,身份表達(dá)是古埃及精英文化(high culture)中最古老最重要的構(gòu)成要素,非王室的貴族成員在其所處的歷史背景下,通過(guò)語(yǔ)言文字和藝術(shù)來(lái)表達(dá)自己,而這些藝術(shù)品和文字具有重塑并且反映歷史和文化身份的力量;貴族精英們通過(guò)身份表達(dá)強(qiáng)調(diào)自己在神祇、社會(huì)、家庭、子孫后代面前的虔誠(chéng)奉獻(xiàn),從而希望永遠(yuǎn)被記住、在死后不被遺忘。4身份表達(dá)最常見(jiàn)的載體為“自傳”或“傳記”。5貝恩斯(J. Bains)又指出,除了自傳或傳記,身份表達(dá)所包含的內(nèi)容應(yīng)該更為廣泛,既包括文字材料,也包括圖像材料,而文字和圖像材料存在于同一個(gè)語(yǔ)境之中,人們得以在其中通過(guò)儀式和表演來(lái)表達(dá)自我。1阿斯曼(J. Assmann)認(rèn)為,古埃及的藝術(shù)總是功能性的、而非裝飾性的,“自我”的觀念在最大程度上決定了古埃及藝術(shù)功能性的背景,亦即古埃及人對(duì)永恒的渴望使他們產(chǎn)生了“自我”的概念,而這些概念又轉(zhuǎn)化為了藝術(shù)表達(dá)的形式,2從而形成了他們的身份表達(dá)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),古埃及人的身份表達(dá)展現(xiàn)了他們對(duì)來(lái)世的期盼,他們通過(guò)文字、圖像、儀式、表演等方式使自己得以永恒,在死后不被遺忘;與此同時(shí),身份表達(dá)也是社會(huì)地位、族群、性別的體現(xiàn)。

古埃及人的身份表達(dá)往往隱藏在層層中介之下,對(duì)于男性來(lái)說(shuō),只有工匠/書吏這一層中介;對(duì)于女性來(lái)說(shuō),還有一層中介,即她們的男性親屬。幾乎所有現(xiàn)存的女性文字和圖像表達(dá)都是由她們的男性親屬委托的,即丈夫、父親或兒子,所以女性的表達(dá)實(shí)際上常常反映男性的觀點(diǎn)。3第三中間期以前,女性通過(guò)文字進(jìn)行身份表達(dá)的例子很少,而且這些身份表達(dá)在內(nèi)容上非常局限,集中在一些受限制的主題上,如榮譽(yù)、美麗、家庭、婚姻、丈夫、孩子、虔敬和為神服務(wù)、早逝等。4在古王國(guó),與女性墓葬有關(guān)的文字大都會(huì)列出死者的頭銜和稱號(hào),很少包含她們的世系信息,這些簡(jiǎn)短的身份表達(dá)經(jīng)常出現(xiàn)在由她們的丈夫委托建造的紀(jì)念物上,表明她們的丈夫希望在來(lái)世有妻子陪伴。當(dāng)男性在身份表述中提及神祇時(shí),女性的身份表達(dá)則更多提及丈夫與孩子,對(duì)于這些女性來(lái)說(shuō),丈夫的認(rèn)可在來(lái)世是不可或缺的。在第一中間期,由于王權(quán)衰弱和社會(huì)動(dòng)蕩,有的貴族女性會(huì)使用男性的身份表達(dá),如“我給饑餓的人面包,給渴的人水,給赤身的人衣服”,也就是說(shuō),她有履行這樣的義務(wù)的經(jīng)濟(jì)能力和道德品質(zhì)。到了第三中間期,這一趨勢(shì)會(huì)變得更加明顯。第三中間期有經(jīng)濟(jì)能力的女性甚至可以指定繼承遺產(chǎn)的子女,并且具有典型的男性特征。而在政治比較穩(wěn)定的時(shí)期,女性的身份表達(dá)會(huì)更為局限,中王國(guó)(前2055—前1650年)和新王國(guó)強(qiáng)調(diào)的都是女性的家庭聯(lián)系以及她們?cè)诩彝ズ蜕駨R中的角色。5在古埃及,貴族的身份表達(dá)也是王權(quán)盛衰的反映,是國(guó)王與官員關(guān)系的指標(biāo)。當(dāng)王權(quán)強(qiáng)盛時(shí),貴族會(huì)對(duì)國(guó)王表示尊重和感謝,并依附于國(guó)王;當(dāng)王權(quán)衰落時(shí),一些貴族會(huì)僭越禮制,用國(guó)王的方式進(jìn)行身份表達(dá)。6新王國(guó)結(jié)束以后的古埃及不再是一個(gè)統(tǒng)一的國(guó)家,在21王朝,北方的塔尼斯(Tanis)是政治首都,南方的底比斯相當(dāng)于宗教首都,底比斯的阿蒙神高級(jí)祭司有很大的獨(dú)立性和權(quán)力,甚至?xí)苑Q為王。整體來(lái)看,第三中間期是一個(gè)王權(quán)衰落、地方權(quán)力分散的時(shí)期,因此,這一時(shí)期的貴族在身份表達(dá)上有更多的選擇空間,少了禮制和等級(jí)的限制。第三中間期貴族女性身份表達(dá)的新變化正是在這一背景之下發(fā)生的,而女性的身份表達(dá)反過(guò)來(lái)也有助于我們理解第三中間期的政治和宗教環(huán)境。

二、第三中間期墓葬與神廟中的女性形象

在古埃及,大多數(shù)的墓葬和紀(jì)念性建筑物的主人都是貴族男性,女性幾乎被排除在官僚體系之外,因此也很少有經(jīng)濟(jì)能力去進(jìn)行建造活動(dòng);在藝術(shù)表達(dá)上,男性也比女性更突出,因?yàn)樗麄兊哪w色更深、肩膀更寬、占用空間更大、更靠近畫面中心;絕大多數(shù)的文字材料也是和男性相關(guān)的。1在紀(jì)念性建筑物的表達(dá)中,女性始終處于從屬于男性的地位。但在第三中間期,貴族女性的身份表達(dá)發(fā)生了以下變化。

木制墓碑:21王朝的底比斯地區(qū)出現(xiàn)了顏色鮮亮的木制墓碑,這種墓碑下半部分是長(zhǎng)方形,頂部是拱形,和棺槨等墓葬用品一起安置在墓室中;墓碑上只有一個(gè)場(chǎng)景,即死者向神表達(dá)崇拜,并配有簡(jiǎn)短的文字。這類墓碑上的形象只代表死者本人,不論男女,就是說(shuō),女性可以單獨(dú)出現(xiàn)在墓碑上。2雖然此前幾乎沒(méi)有女性單獨(dú)出現(xiàn)在墓碑上的情況,3但從中王國(guó)起,女性可以像男性一樣在神廟里豎立奉獻(xiàn)石碑(votive stelae),不過(guò)在數(shù)量上要少得多。4新王國(guó)后期,在代爾·麥地那(Deir el-Medina)和代爾·巴哈里(Deir el-Bahri)等地,也有女性奉獻(xiàn)的還愿石碑。5無(wú)論如何,貴族女性普遍擁有自己?jiǎn)为?dú)的墓碑,是21王朝開(kāi)始才有的新現(xiàn)象。

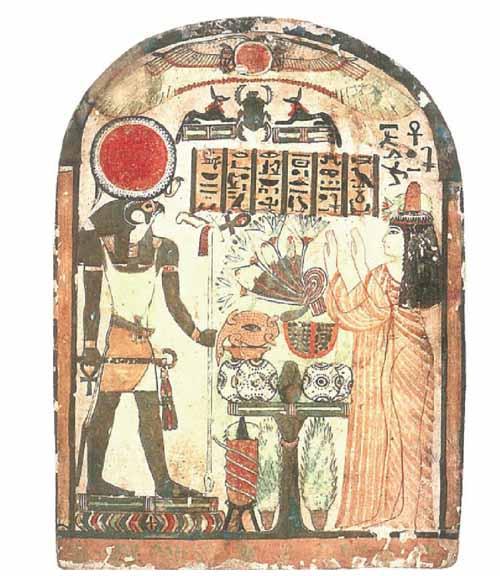

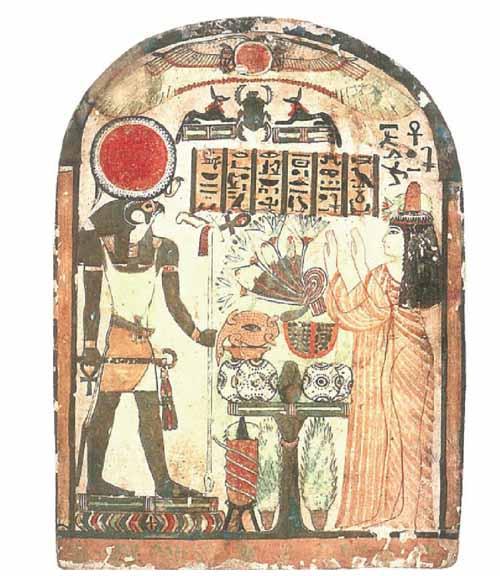

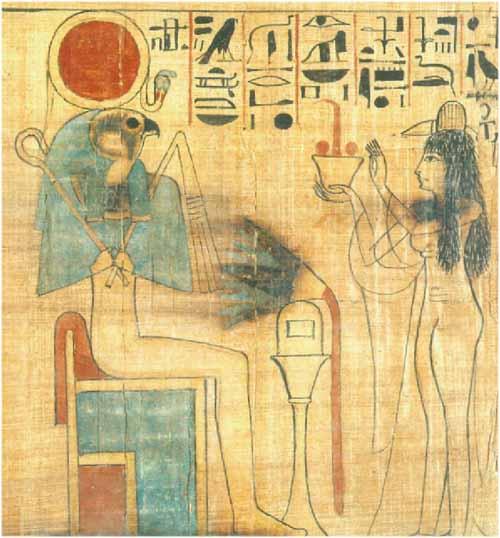

圖 1:德尼烏恩孔蘇(Deniuenkkhons)的木制墓碑,第三中間期,底比斯

薩利赫和李都收集整理過(guò)這一時(shí)期底比斯木制墓碑的信息。利比亞統(tǒng)治時(shí)期,墓碑上的場(chǎng)景幾乎都是一人一神(圖1),死者站在右邊,面向左;而神(幾乎全部都是拉—荷拉赫提/拉—荷拉赫提—阿圖姆,Ra-Horakhty/Ra-Horakhty-Atun,沒(méi)有女神)站或坐在左邊,面朝右,接受死者的崇拜;人和神之間通常有一個(gè)供奉桌,或簡(jiǎn)樸或華麗,供奉桌上有蓮花及其它供奉品,盛開(kāi)的蓮花永遠(yuǎn)朝向神。墓碑上的銘文比較短,幾乎都是標(biāo)準(zhǔn)的供奉程式,可以簡(jiǎn)略概括為:國(guó)王將供奉獻(xiàn)給某某神(大都是奧西里斯或拉-荷拉赫提),該神會(huì)將供品(面包、啤酒、牛、禽、熏香、油膏等等)和一切潔凈美好的事物給予奧西里斯(Osiris,即死者)的卡(Ka,即靈魂);最后是死者的頭銜、名字以及她的譜系。到了努比亞王朝和塞易斯王朝統(tǒng)治時(shí)期,墓碑上的場(chǎng)景和文字都更為復(fù)雜,死者面前的神有時(shí)不止一位,與死者同一朝向的也會(huì)有其他神;還有一類墓碑上是鏡像的場(chǎng)景,死者分別在左右兩側(cè)對(duì)稱地向兩位神(絕大多數(shù)都是阿圖姆和拉·荷拉赫提)表示崇拜。墓碑上的文字除了供奉程式之外,也會(huì)有贊美拉神的頌詩(shī)。

針對(duì)這一現(xiàn)象,羅賓斯認(rèn)為,在第三中間期之前,女性很少會(huì)是墓葬裝飾的主要對(duì)象,大多數(shù)墓碑和有裝飾的墓葬祠堂都屬于男性,但新王國(guó)結(jié)束以后,墓葬習(xí)俗發(fā)生變化,裝飾性的墓葬祠堂幾乎消失。2也就是說(shuō),原來(lái)屬于墓葬祠堂墻面上的裝飾轉(zhuǎn)移到了墓葬用品(墓碑、墓葬草紙文書和棺槨)上。薩利赫也認(rèn)為,這與墓葬實(shí)踐的變化有關(guān)。她指出,這些女性墓碑的出現(xiàn)是為了能夠在窖藏墓(cache tombs)中區(qū)分出每個(gè)人的身份。她還將底比斯的墓碑與孟菲斯(Memphis)的奉獻(xiàn)碑(Votive Stela)及三角洲的捐贈(zèng)碑(Donation Stela)進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)后兩類碑上女性都很少出現(xiàn)。3也就是說(shuō),上述變化發(fā)生在墓葬空間,只有在墓碑上,女性身份表達(dá)的限制才得以減少。李認(rèn)為,墓碑是女性表達(dá)自己社會(huì)地位和宗教地位的一種方式,對(duì)于她們來(lái)說(shuō),“地位”比“性別”更重要。4總而言之,在底比斯的這些木制墓碑上,女性不再是從屬于丈夫的次要角色,她們直接向神表達(dá)崇拜,希望在死后有充足的供品和美好的來(lái)世。

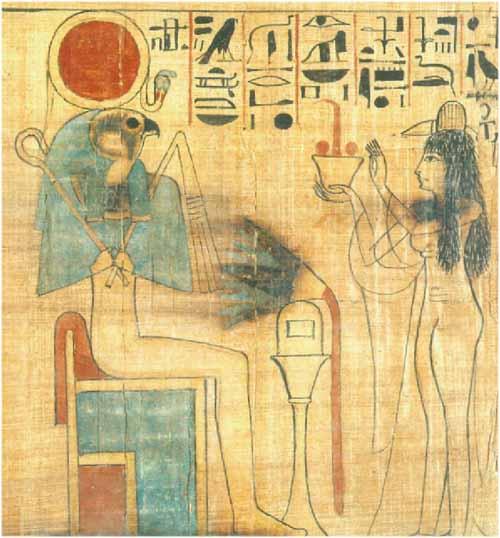

墓葬草紙文書:與墓碑的情況類似,第三中間期開(kāi)始,女性也可以單獨(dú)擁有自己的墓葬草紙文書,在此之前,幾乎都是男性單獨(dú)擁有這些墓葬文獻(xiàn),或者由夫婦2人共享;21王朝(前1069—前945年)和22王朝(前945—前715年)早期的所有墓葬草紙文書都來(lái)源于底比斯(圖2)

史蒂文斯收集整理了557份21王朝的墓葬草紙文書,其中224份草紙文書分屬于176位女性,243份草紙文書分屬于200位男性,還有90份草紙文書屬于89位不能確定姓名或性別的人。由此可以看出,二者的人數(shù)和擁有草紙文書數(shù)量之間的比例相似。6草紙文書上有死者的姓名、頭銜及其家庭關(guān)系,也就是說(shuō),女性可以和男性一樣通過(guò)墓葬草紙文書進(jìn)行身份表達(dá)。草紙文書上的文字內(nèi)容主要是《亡靈書》(Book of the Dead)和《來(lái)世之書》(Amduat),除此之外還有《門之書》(Book of Gates)、《地之書》(Book of the Earth)、《洞之書》(Book of Caverns)、《拉神連禱文》(Litany of Re)等等。草紙文獻(xiàn)上的圖像主要是死者崇拜神祇的場(chǎng)景,死者崇拜的絕大多數(shù)是奧西里斯或奧西里斯與其他神的組合。草紙文獻(xiàn)上的圖像還包括各種墓葬文獻(xiàn)的插圖、潔凈場(chǎng)景、稱量心臟、開(kāi)口儀式等等。2但還有一些場(chǎng)景不能完全歸于以上分類,史蒂文斯用“宇宙繪制場(chǎng)景”(Cosmographic Scenes)這個(gè)新的術(shù)語(yǔ)來(lái)定義剩下的這些圖像。她將“宇宙繪制場(chǎng)景”分為了好幾類,如太陽(yáng)船和太陽(yáng)的每日循環(huán)、努特女神(Nut)、奧西里斯的復(fù)活、象征著混亂的蛇被制服、死者通向來(lái)世的旅途、居住在冥府的實(shí)體/小神/象征、伊西斯(Isis)和奈芙蒂斯(Nephthys)、荷魯斯(Horus)的4個(gè)兒子等等。

圖 2:杰德孔蘇安赫(Djedkhonsiusankh,生卒年不詳,大致生活于21王朝或22王朝早期)《亡靈書》里的插圖,第三中間期,底比斯

值得注意的是,屬于女性的墓葬草紙文書的長(zhǎng)度大大超過(guò)屬于男性的草紙文書長(zhǎng)度,前者的平均長(zhǎng)度為2.4米,后者的平均長(zhǎng)度為1.9米,這種長(zhǎng)度上的區(qū)分是有意義的;包含了“宇宙繪制場(chǎng)景”的草紙文書長(zhǎng)度甚至更長(zhǎng),女性為3.51米,男性為2.88米。4史蒂文斯認(rèn)為“宇宙繪制場(chǎng)景”是地位更高的貴族使用的,其內(nèi)容更為復(fù)雜和高深,對(duì)于男性來(lái)說(shuō),有“宇宙繪制場(chǎng)景”的墓葬草紙文書通常都伴隨有更高級(jí)別的頭銜,而這種內(nèi)容和頭銜的關(guān)系在女性的墓葬草紙文書中體現(xiàn)的不明顯,因?yàn)榕缘念^銜是有限且同質(zhì)化的,所以對(duì)于21王朝的貴族女性來(lái)說(shuō),墓葬草紙文書是一種社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)的形式。5第三中間期一開(kāi)始,雖然女性的神廟頭銜大大擴(kuò)展了,但還是不能和男性的職位范圍相比。6她們的神廟頭銜大都和音樂(lè)(吟唱、演奏叉鈴)相關(guān),而且也比較一致。女性無(wú)法通過(guò)有限的神廟頭銜來(lái)充分表達(dá)自己的社會(huì)階級(jí)和社會(huì)地位,但她們可以通過(guò)墓葬草紙文書進(jìn)行社會(huì)競(jìng)爭(zhēng),用此前不屬于她們的圖像和文字知識(shí)來(lái)進(jìn)行身份表達(dá)。

上文提到過(guò),第三中間期開(kāi)始,非王室墓葬里不再有裝飾,原來(lái)出現(xiàn)在墻上的裝飾轉(zhuǎn)移到了棺槨和墓葬草紙文書上。2所以這一時(shí)期的墓葬草紙文書更是承載了死者的身份表達(dá)。墓葬草紙文書的內(nèi)容是死者社會(huì)地位的象征,墓葬草紙文書的質(zhì)量是死者經(jīng)濟(jì)地位的標(biāo)志,總之,這是她們構(gòu)建社會(huì)認(rèn)同的一種方式。3但是,大約從公元前9世紀(jì)開(kāi)始,底比斯的墓里不再出現(xiàn)墓葬草紙文書了。

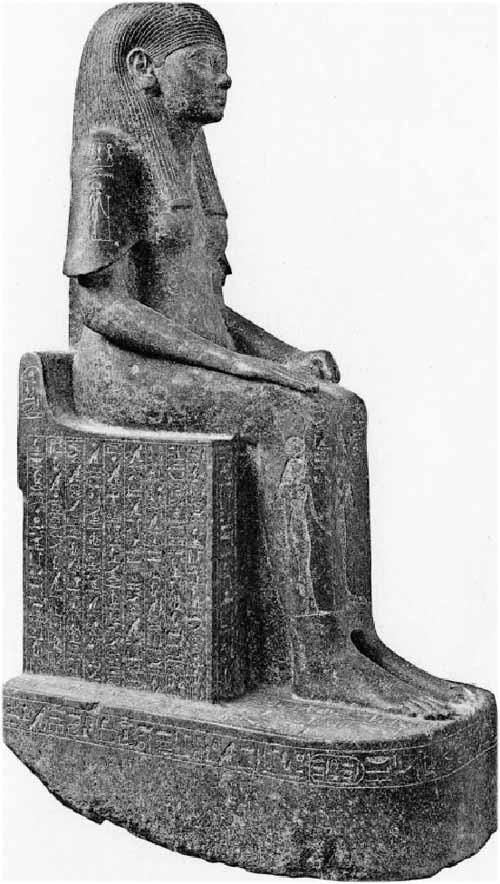

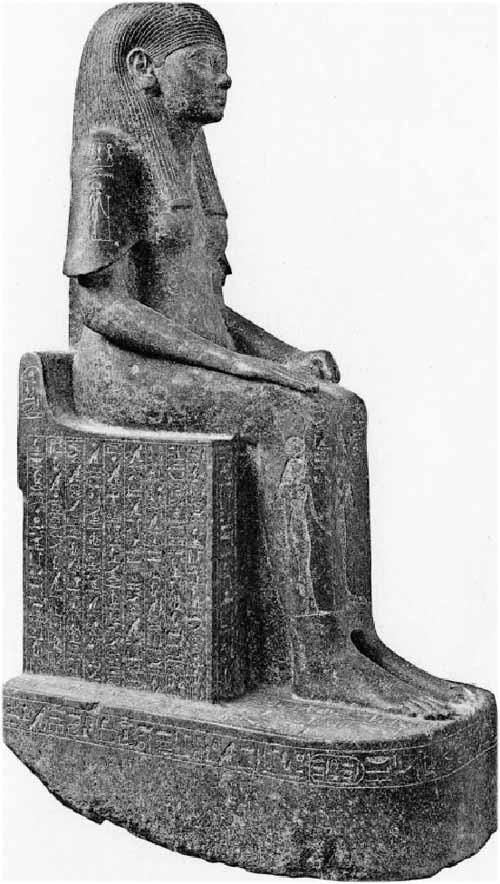

雕像與自傳:上文提到的墓碑和墓葬草紙文書都屬于墓葬空間,而第三中間期的雕像屬于神廟空間。底比斯的卡納克藏物處(Karnak Cachette)是利比亞時(shí)期非王室雕像的主要來(lái)源,其中最多見(jiàn)的是底比斯貴族男性的方體雕像(block statue)。這種類型的雕像有足夠的空間刻寫銘文,是貴族進(jìn)行身份表達(dá)的絕佳載體;女性則沒(méi)有方體雕像。有的身份表達(dá)強(qiáng)調(diào)貴族自身的良好行為、他的家族對(duì)底比斯的掌控,以及子孫后代繼承職位的希望;有的銘文展現(xiàn)雕像主人與國(guó)王的關(guān)系,感謝國(guó)王的支持和恩惠;有的承認(rèn)自己終有一天會(huì)離開(kāi)世界,警告觀者避免無(wú)節(jié)制無(wú)價(jià)值的欲望。5然而,其中的女性雕像非常少見(jiàn)。這一時(shí)期地位很高的獨(dú)身女祭司“阿蒙神妻”可以擁有自己的雕像,但她們是國(guó)王的女兒,屬于王室女性。貴族女性的雕像非常罕見(jiàn),所以舍本索普度(Shebensopdu,生卒年不詳,大致生活于22王朝)的雕像格外值得注意(圖3)。舍本索普度的坐像應(yīng)該是由她的丈夫霍爾(Hor,生卒年不詳,大致生活于22王朝)在伊西斯神廟(“Isis of the great mound”,22王朝早期卡納克東北部的一個(gè)祠堂)里為她奉獻(xiàn)的,腿部刻有伊西斯、奈芙蒂斯、奧西里斯這3位神的形象,大腿處是赫里舍夫(Herishef)神,肩膀處是哈托爾(Hathor)和索普度(Sopdu)。弗洛德(E. Frood)從感官經(jīng)驗(yàn)和表演的角度分析這個(gè)位于神廟之中的女性雕像。雕像上的銘文將儀式表演、喪葬愿望、來(lái)世期盼、自傳等主題融合在一起,這些文本構(gòu)成了一種表演性的雕像傳記,強(qiáng)調(diào)她在神廟中的永恒存在;她的雕像是一種與神圣空間互動(dòng)的主觀表現(xiàn),文本中融入了感官經(jīng)驗(yàn),強(qiáng)化了她在神廟中的親密感,以及“自我”在神廟空間中的存在和作用。6雕像上的文字和圖像與神廟空間互動(dòng),構(gòu)成了儀式與表演的語(yǔ)境,舍本索普度得以在神廟中永恒存在。

上文提到,身份表達(dá)最常見(jiàn)的方式就是“自傳”,在第三中間期,貴族的雕像就是自傳銘文的絕佳載體,男性的身份表達(dá)在這一領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。詹森·溫克爾(K. Jansen-Winkeln)指出,古埃及的女性自傳數(shù)量非常少,而且在新王國(guó)之后才首次出現(xiàn);在21王朝至23王朝(前818—前715年)期間(即利比亞王朝),總共只有4份女性自傳,7其中一份就刻在舍本索普度的坐像上。女性自傳要么具有典型的“女性”主題,要么使用與男性自傳相同的主題和措辭。詹森·溫克爾將典型的“女性”主題分為3類:一是關(guān)于女性的個(gè)人聲望,通常是高貴、美麗、友好這一類修飾詞;二是關(guān)于家庭、婚姻和孩子的陳述,這是最典型的,因?yàn)橄鄳?yīng)的陳述在男性傳記里完全缺失;三是虔誠(chéng)、為神服務(wù)(敬神)的主題。舍本索普度坐像上的自傳內(nèi)容屬于第一類:“像我一樣能干的高貴女性,知曉言語(yǔ),是品行優(yōu)秀的國(guó)王之女,用干凈的雙手處理所有事情。”2托勒密時(shí)期(Ptolemaic Period,前332—前20年)以降才是大多數(shù)女性自傳出現(xiàn)的時(shí)期,但與男性自傳相比還是數(shù)量很少。3總體而言,新王國(guó)以后出現(xiàn)的女性自傳比男性自傳更加公式化、僵化,具體細(xì)節(jié)上也多顯不足,大多數(shù)的女性自傳文本都很簡(jiǎn)短,通常只是裝飾性的修飾詞,也很少?gòu)?qiáng)調(diào)原創(chuàng)性。4也就是說(shuō),在第三中間期,貴族女性的雕像和自傳數(shù)量都非常少,即使在為數(shù)不多的自傳中,內(nèi)容的長(zhǎng)度和主題的豐富程度也不能與男性自傳相比。在神廟空間內(nèi),底比斯貴族女性的身份表達(dá)依舊非常受限。

圖3:舍本索普度的雕像

除了墓碑、墓葬草紙文書和雕像,女性也可以通過(guò)棺槨進(jìn)行身份表達(dá)。棺槨是死者尸體的存放之處,所以在古埃及各個(gè)時(shí)期,貴族女性都可以擁有自己的棺槨。在古埃及神話中,創(chuàng)造是男神(阿圖姆、太陽(yáng)神和奧西里斯)的特權(quán),死者需要在復(fù)活過(guò)程中將自己比作一位復(fù)活的神;對(duì)于男性死者來(lái)說(shuō)這沒(méi)有問(wèn)題,但對(duì)于女性死者來(lái)說(shuō),就需要性別的適應(yīng)與轉(zhuǎn)化,而棺槨正是完成這種轉(zhuǎn)化的載體。5新王國(guó)的一些女性棺槨看起來(lái)是“雌雄莫辯”的,無(wú)法單純從外觀上判斷是男性棺槨還是女性棺槨,只能通過(guò)姓名、頭銜以及人稱代詞的詞性來(lái)判斷死者的性別,這是為了女性復(fù)活所進(jìn)行的性別轉(zhuǎn)化;到了第三中間期,女性棺槨的女性特征更為明顯,基本可以通過(guò)外棺槨看出死者性別,但最里層的木乃伊板(mummy board)仍是“雌雄莫辯”的。6也就是說(shuō),棺槨在女性死者復(fù)活的過(guò)程中,體現(xiàn)了性別的流動(dòng)與轉(zhuǎn)化,是貴族女性身份表達(dá)的一種方式,也屬于墓葬空間。

整體而言,第三中間期底比斯貴族女性在墓葬空間的身份表達(dá)更為開(kāi)放和自信,但在其他空間(如神廟空間),她們的身份表達(dá)依舊非常受限。薩利赫對(duì)底比斯地區(qū)的墓碑進(jìn)行研究時(shí),還比較了孟菲斯的奉獻(xiàn)碑和三角洲的捐贈(zèng)碑。奉獻(xiàn)碑是為了紀(jì)念碑主參與阿庇斯神牛的埋葬而豎立的,碑主借此祈求神在今生和來(lái)世的幫助;捐贈(zèng)碑是碑主向神廟捐贈(zèng)(通常是一塊地)的聲明,從而祈求長(zhǎng)壽與健康,或是要求土地的一部分收益用于維持碑主的葬儀。1奉獻(xiàn)碑和捐贈(zèng)碑不屬于墓葬空間,這兩類碑的碑主也很少是女性。值得注意的是,墓碑隱藏在墓室中,相比之下,奉獻(xiàn)碑和捐贈(zèng)碑則有更多的機(jī)會(huì)可以被人們看到;也就是說(shuō),可見(jiàn)性(visibility)的程度可能會(huì)影響人們表達(dá)身份的方式。2與墓葬空間里的墓碑和墓葬草紙文書相比,神廟空間里的雕像也有更多的機(jī)會(huì)被祭司或前來(lái)參觀的人看到,也正是在這個(gè)空間內(nèi),幾乎全部都是貴族男性的雕像。舍本索普度擁有雕像的一個(gè)原因可能是,她是22王朝國(guó)王奧索爾孔二世(Osorkon II,前872—前837年在位)的孫女,身上流著王室血脈,所以可以像王室女性阿蒙神妻那樣,在神廟中擁有屬于自己的雕像。

由此可見(jiàn),在隱蔽性更高的墓葬空間內(nèi),貴族女性的身份表達(dá)與之前相比更為突出;但在可見(jiàn)性更強(qiáng)的神廟空間或其他空間內(nèi),男性的身份表達(dá)依舊占據(jù)著主導(dǎo)地位。空間不同,貴族女性身份表達(dá)的程度也不同。

三、社會(huì)變遷與女性身份表達(dá)

首先,從新王國(guó)末期到整個(gè)第三中間期,埃及一直處于王權(quán)衰落和政治權(quán)力分散的階段。貴族女性的身份表達(dá)都應(yīng)在這一背景中去理解。因?yàn)檎畏至眩藗冃枰碌姆绞竭M(jìn)行身份表達(dá),加之中央管控的缺乏,貴族們可以向此前受限制的知識(shí)和物質(zhì)領(lǐng)域推進(jìn),并通過(guò)神為自己的行為進(jìn)行辯護(hù);根據(jù)“禮制”(decorum),這些知識(shí)和物質(zhì)材料可能此前只有王室才能使用。3 21王朝時(shí),北方三角洲地區(qū)的利比亞統(tǒng)治者和南方底比斯地區(qū)的阿蒙高級(jí)祭司并存,有的阿蒙高級(jí)祭司(如皮努杰姆一世)甚至自稱為王。為了削弱底比斯貴族的影響力,22王朝的利比亞統(tǒng)治者派王子們擔(dān)任阿蒙高級(jí)祭司這樣的重要職位(后來(lái)阿蒙神妻取代了阿蒙高級(jí)祭司的地位)。但是,這種任人唯親的方式更加劇了地方的獨(dú)立,軍權(quán)、政權(quán)和神權(quán)都成為了地方家族的世襲特權(quán)。分裂在三角洲地區(qū)更為明顯,塔尼斯、布巴斯提斯(Bubastis)、利奧托波利斯(Leontopolis)、塞易斯(Sais)多地都曾是不同利比亞首領(lǐng)的權(quán)力中心。總之,在努比亞人重新統(tǒng)一埃及之前,整個(gè)國(guó)家處于一個(gè)相當(dāng)分裂的狀態(tài)。在第一中間期(前2160—前2055年)和第二中間期(前1650—前1550年),這種分裂被認(rèn)為是不可接受的,但第三中間期的情況不同。泰勒(J. H. Taylor)認(rèn)為,在這一時(shí)期,非集權(quán)化不僅被接受,甚至被制度化為一種政府形式,相當(dāng)于一群半自治的統(tǒng)治者只是名義上認(rèn)可一位“主王”。4利比亞人可以接受同時(shí)存在兩個(gè)甚至更多的“國(guó)王”,每一個(gè)“國(guó)王”都可以叫做“上下埃及之主”。國(guó)王獨(dú)一無(wú)二的地位消失了,以前屬于國(guó)王的特權(quán)現(xiàn)在也可以為貴族所用,比如豎立捐贈(zèng)石碑(新王國(guó)時(shí)期只有國(guó)王才有捐贈(zèng)石碑)、使用“國(guó)王故事”(K?nigsnovelle)的敘述方式等等。1到了努比亞王朝,貴族常常用一種此前為國(guó)王保留的措辭方式來(lái)描述他們自己的建造活動(dòng),有時(shí)也會(huì)篡取王室特權(quán),比如,高級(jí)管家哈爾瓦(Harwa,生卒年不詳,大致生活于25王朝)曾在自己的烏沙布提(ushabti)上將自己展現(xiàn)為拿著彎鉤和連枷的樣子;與貴族相比,阿蒙神妻對(duì)努比亞國(guó)王的提及更為常見(jiàn),但即使對(duì)這一群體而言,國(guó)王的名字幾乎只出現(xiàn)在阿蒙神妻王室血統(tǒng)的聲明中,而不是女祭司與國(guó)王之間直接聯(lián)系的表述之中;底比斯官員表明自己對(duì)阿蒙神妻的支持比對(duì)國(guó)王的支持要多得多。2在王權(quán)衰弱、禮制下移的背景下,傳統(tǒng)的秩序也受到了沖擊,貴族女性因而有了更大的空間進(jìn)行身份表達(dá)。

其次,利比亞和努比亞社會(huì)中可能存在母權(quán)結(jié)構(gòu),這或許對(duì)女性身份表達(dá)產(chǎn)生了影響。貝克爾(M. Becker)曾對(duì)利比亞王朝的一些有影響力的女性進(jìn)行了研究,這些女性基本都是阿蒙神高級(jí)祭司的妻子。她們可以在丈夫不在底比斯的時(shí)候代替他們行使行政權(quán)力;她們的經(jīng)濟(jì)來(lái)源也有很多,這得益于她們?cè)诘妆人购推渌胤降谋姸嗉浪韭毼?她們還可以把自己的財(cái)產(chǎn)和職位遺贈(zèng)給她們的孩子。3例如,22王朝,一位名叫尼斯—孔蘇—帕赫瑞德(Nesi-khonsu-pakhered,生卒年不詳)的貴族女性自傳刻寫在她兒子的雕像上,她在銘文最后稱,因?yàn)樗哪芨桑梢宰屪约旱淖优谀绿厣駨R(Temple of Mut)里任職,并認(rèn)為她為后代爭(zhēng)取到這些職位是她將被銘記的最終成就。4貝克爾認(rèn)為,這一現(xiàn)象可能是利比亞文化影響的結(jié)果。他使用人種學(xué)的方法,對(duì)今天生活在北非的柏柏爾人(the Tuareg)進(jìn)行了研究,認(rèn)為利比亞社會(huì)中存在母權(quán)結(jié)構(gòu)。5努比亞王朝也有強(qiáng)調(diào)母系世系的證據(jù)。25王朝國(guó)王塔哈爾卡(Taharqa,公元前690年—前664年在位)曾在一塊石碑上記錄他給神廟捐贈(zèng)的禮物以及重修神廟的事跡,當(dāng)他想要表達(dá)與其祖先、庫(kù)什(Kush)國(guó)王阿拉瓦(Alara,約前790—前760年在位)的聯(lián)系時(shí),他追溯的世系是他的母親和祖母,這反映了庫(kù)什社會(huì)的母系特征。6努比亞王朝結(jié)束以后,當(dāng)庫(kù)什統(tǒng)治者阿斯帕塔(Aspalta,約前600—前580年在位)在自己的登基石碑上回溯25王朝的世系時(shí),他依舊是通過(guò)母系世系追溯的,其中包括阿蒙神妻阿蒙尼爾迪斯二世(Amenirdis II,前650—前640年在任)。7利比亞社會(huì)存在母權(quán)結(jié)構(gòu)只是一個(gè)推測(cè),因?yàn)槲覀兘裉鞂?duì)第三中間期的利比亞社會(huì)結(jié)構(gòu)知之甚少,貝克爾所用的人種學(xué)方法也有待進(jìn)一步確證。但庫(kù)什王朝確實(shí)有強(qiáng)調(diào)母系世系的傳統(tǒng)。利比亞人和努比亞人的統(tǒng)治或許對(duì)這一時(shí)期的貴族女性身份表達(dá)產(chǎn)生了影響。

第三,新王國(guó)結(jié)束以后的墓葬實(shí)踐發(fā)生了變化。利比亞王朝統(tǒng)治時(shí)期,貴族的墓葬建筑變得非常簡(jiǎn)樸,而且獨(dú)立墓葬的數(shù)量很少。許多貴族選擇埋葬在神廟區(qū)內(nèi),并重新使用新王國(guó)時(shí)期的墓。墓葬建筑的墻面上不再進(jìn)行裝飾,墓葬用品也變得非常簡(jiǎn)單,即墓碑、棺槨、卡諾皮罐、護(hù)身符、沙步提和墓葬草紙文書。針對(duì)這一變化,比較常見(jiàn)的觀點(diǎn)是,新王國(guó)末開(kāi)始的普遍的經(jīng)濟(jì)衰弱導(dǎo)致了貴族墓葬在數(shù)量、規(guī)模和裝飾上的倒退。但泰勒認(rèn)為,這一時(shí)期的埃及并不缺少物質(zhì)財(cái)富,政治分裂也不會(huì)帶來(lái)工匠技術(shù)上的倒退,更合理的解釋應(yīng)該是,精心準(zhǔn)備墓葬和葬儀對(duì)于半游牧的利比亞人來(lái)說(shuō)并沒(méi)有那么重要;直到努比亞人統(tǒng)一整個(gè)國(guó)家后,在仿古潮流的影響下,才復(fù)興了傳統(tǒng)的墓葬實(shí)踐。1無(wú)論經(jīng)濟(jì)因素對(duì)墓葬實(shí)踐的變化是否造成了影響,政治上的動(dòng)蕩和不穩(wěn)定性都是一個(gè)重要原因。不安全感使人們迫切地尋求保護(hù),因此,不少貴族選擇葬在有圍墻的、更為安全的神廟區(qū)內(nèi)。他們也不會(huì)像以前那樣精心建造裝飾自己的墓,因?yàn)檫@一時(shí)期的墓很可能是短暫無(wú)常、易受破壞的。所以,棺槨承接了墓的功能。一具經(jīng)過(guò)適當(dāng)裝飾的棺槨相當(dāng)于一個(gè)自給自足的流動(dòng)墓葬,而原本的墓只是一個(gè)存放棺槨和其他墓葬用品的空間而已。2第三中間期的人形棺槨不僅在細(xì)節(jié)上越來(lái)越復(fù)雜,數(shù)量也更多,一位死者至少有兩個(gè)棺,多的達(dá)4個(gè);3到第三中間期末,棺槨就是一個(gè)微型宇宙。21王朝以前,男性和女性的墓葬之前通常有明顯差異,女性的墓葬和隨葬品依賴于她們的男性親屬。但在第三中間期,當(dāng)神廟和新王國(guó)的墓變成許多貴族的公共墓地時(shí),墓葬建筑本身無(wú)法成為死者身份地位的標(biāo)志,這些功能則由棺槨、墓碑和墓葬草紙文書承接,女性反倒可以獲得并使用和男性同樣的墓葬用品,這些都是她們進(jìn)入來(lái)世的必要條件。也正是在墓葬空間,貴族女性的身份表達(dá)發(fā)生了最為明顯的變化。

第四,母親神崇拜越來(lái)越流行。4在第三中間期,奧西里斯—伊西斯—荷魯斯的神圣崇拜相當(dāng)盛行,在這個(gè)神圣組合中,重點(diǎn)是母親—兒子(伊西斯—荷魯斯)的關(guān)系。伊西斯所扮演的妻子和母親的角色正是古埃及女性最傳統(tǒng)和最重要的角色。在凱美斯(Khemmis)的紙草沼澤地里,伊西斯養(yǎng)育了荷魯斯,所以在這一時(shí)期的藝術(shù)作品中,伊西斯女神經(jīng)常和童年荷魯斯共同出現(xiàn)。第三中間期新出現(xiàn)的圖像主題包括:荷魯斯以鷹隼的形象棲息在紙草叢上、伊西斯哺育坐在她腿上的童年荷魯斯、象征著新生太陽(yáng)的年輕神蹲坐在蓮花上等等,這些主題都和誕生、復(fù)活、更新有關(guān)。5有學(xué)者認(rèn)為,孩童荷魯斯在沼澤地長(zhǎng)大的神話在這一時(shí)期尤其流行可能受到了北部三角洲地區(qū)的統(tǒng)治者的影響。6該神話也與王權(quán)緊密相關(guān),孩童荷魯斯其實(shí)就是國(guó)王的化身。努比亞王朝統(tǒng)治時(shí)期,伊西斯—荷魯斯的崇拜依舊流行。25王朝的國(guó)王塔哈爾卡在他統(tǒng)治第六年的石碑里稱,那一年發(fā)生了4個(gè)很好的奇跡,其中包括降雨和充足的河水泛濫,還有一個(gè)奇跡是國(guó)王的母親親自到下埃及去看望自己的兒子。母子多年后重聚這件事情被刻在塔哈爾卡的石碑上永久保存,而且值得注意的是,塔哈爾卡使用了伊西斯—荷魯斯的神話來(lái)解釋這次母子重聚。7由此可見(jiàn),母親神崇拜的流行和孩童神的流行密不可分。在古埃及,母親的角色永遠(yuǎn)和懷孕、分娩、哺育相關(guān)。中王國(guó)的魔法刀、新王國(guó)對(duì)貝斯神(Bes)的崇拜、代爾·麥地那的生育小雕像以及陶片上女性分娩或哺育的場(chǎng)景等等,都是為了母親能夠順利生育、孩童免遭疾病。第三中間期出現(xiàn)的“神諭護(hù)身符條令”(oracular amuletic decrees)也是這個(gè)功能。“神諭護(hù)身符條令”寫在又長(zhǎng)又窄的草紙條上,然后卷起來(lái),裝在管狀護(hù)身符里,佩戴在脖子上,目的是為孩子提供保護(hù),阻擋危險(xiǎn)和疾病。1已發(fā)現(xiàn)的22份“神諭護(hù)身符條令”是第三中間期獨(dú)有的,絕大多數(shù)都來(lái)自底比斯地區(qū),其中三分之二都屬于女性。2其中只有一份是王室的,其他大部分屬于祭司階層。里特納(R. Ritner)認(rèn)為,這體現(xiàn)了拉美西斯時(shí)期(Ramessid Period,公元前1295年—前1069年)之后王室宗教實(shí)踐的非排他性和“大眾性”。3托勒密時(shí)期盛行的荷魯斯石碑(cippi/Horus stelae),以及后期埃及出現(xiàn)的大量護(hù)身符、治愈雕像(healing statues)、魔法文獻(xiàn)、醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)里的咒語(yǔ)等等,都是出于保護(hù)的目的。里特納認(rèn)為,這些現(xiàn)象并不意味著埃及人的宗教思想和實(shí)踐發(fā)生了質(zhì)的變化,而是埃及宗教特權(quán)的“民主化”的結(jié)果,因?yàn)檫@些東西一直都存在,只不過(guò)數(shù)量在這個(gè)時(shí)期大大增加了。4最早的荷魯斯石碑/治愈石碑上的神不是荷魯斯,而是謝德神(Shed),謝德是表現(xiàn)為孩童面貌的保護(hù)神,后來(lái)和荷魯斯融合在一起變成了荷魯斯—謝德;而謝德一開(kāi)始被理解為“救世主”(“savior”),所以荷魯斯—謝德可以理解成“救世主荷魯斯”(“Horus the Savior”),這可以和“個(gè)人保護(hù)神/救世主神興起”的理論聯(lián)系起來(lái)。5在相對(duì)動(dòng)蕩不安的時(shí)期,人們格外需要尋求保護(hù)。母親神崇拜、孩童神以及具有保護(hù)作用的物品(如“神諭護(hù)身符條令”和荷魯斯石碑)或許能為人們提供某種程度的安全感。金壽福教授也認(rèn)為,從新王國(guó)開(kāi)始,古埃及人對(duì)來(lái)世的不確定性加強(qiáng)了,到王朝后期,人們比以往任何時(shí)候都更強(qiáng)調(diào)子孫后代的重要性。6子嗣綿延的強(qiáng)烈愿望可能也是母親神崇拜以及強(qiáng)調(diào)伊西斯—荷魯斯母子關(guān)系的原因。在這個(gè)過(guò)程中,可能貴族女性在儀式活動(dòng)中的重要性得到了強(qiáng)化,對(duì)母親角色的聚焦使她們?cè)趦x式語(yǔ)境中變得更加突出。這可能也影響了貴族女性的身份表達(dá)。

總而言之,在第三中間期,底比斯貴族女性在墓葬空間的身份表達(dá)出現(xiàn)了一些新現(xiàn)象。許多貴族女性擁有自己獨(dú)立的墓碑和墓葬草紙文書,并通過(guò)這些物質(zhì)材料進(jìn)行身份表達(dá),展現(xiàn)自己的社會(huì)地位,構(gòu)建自己的身份認(rèn)同。這些現(xiàn)象與王權(quán)衰弱、禮制下移、外族影響、墓葬實(shí)踐變化、母親神崇拜盛行等原因有關(guān)。但在神廟空間,貴族女性的身份表達(dá)依舊受限。這或許是因?yàn)椋c隱蔽性更強(qiáng)的墓葬相比,可見(jiàn)性更強(qiáng)的神廟是禮制更為嚴(yán)格的空間。總之,政治動(dòng)蕩以及利比亞人和努比亞人的統(tǒng)治對(duì)埃及人傳統(tǒng)的王權(quán)觀念、秩序觀念和宗教觀念都產(chǎn)生了沖擊。沖擊下的人們需要新的身份表達(dá),貴族們不僅攫取了一些王室特權(quán),也通過(guò)神諭等方式尋求神的幫助。在這一過(guò)程中,貴族女性的身份表達(dá)有了更多的可能性。

[作者李夢(mèng)怡(1996年—),北京大學(xué)歷史學(xué)系博士研究生,北京,100871]

[收稿日期:2021年3月3日]

(責(zé)任編輯:李曉東)