催芽、覆蓋對楤木種子萌發和生長的影響

佘 萍,余治家,馬 杰,賈寶光,王正安

(寧夏農林科學院固原分院,寧夏 固原 756000)

楤木Aralia chinensis是五加科楤木屬灌木或小喬木,樹皮灰色,疏生粗壯直刺,小枝常淡灰棕色,有黃棕色絨毛,疏生細刺。葉為二回或三回羽狀復葉,托葉與葉柄基部合生,耳廓形,小葉紙質至薄革質,卵形、闊卵形或長卵形,先端漸尖或短漸尖。大圓錐花序上分小傘形花序,花多數,白色,芳香,花期7~8月,果期9~10月。在六盤山地區,楤木又名黃花楤木(A.chinensisL.Var.nudaNakai)、烏龍頭、刺龍芽、刺嫩芽等,是六盤山自然分布的木本植物,其嫩芽可食用,是當地有名的特色山野菜。目前,作為支撐地方經濟發展的新興產業正處于起步階段,近幾年老百姓于每年春季到野外采摘其嫩芽以自食、加工出售和供農家樂收購等,供不應求。然而,這種采挖方式對六盤山的植被、野生楤木資源的破壞越來越嚴重,采摘難度也越來越大。因此,開展六盤山野生楤木馴化和繁育技術研究,對該樹種在六盤山地區的擴繁、栽培和產業化具有深遠意義和參考價值。

楤木屬植物在藥用方面開發利用很早,1836年就有人針對楤木的利尿作用進行了研究[1],我國最早對楤木屬植物的研究可追溯到1964年傅克治等[2]開展龍牙楤木根皮生藥學鑒定研究。近幾年,對楤木的研究主要在藥用成分研究[3],楤木含有皂苷類、黃酮類、微量元素、氨基酸及揮發油、糖類、脂肪酸、生物堿等;化學成分的提取[4-6]及提取工藝[7-9],主要提取的成分有二萜類化合物、三萜類化合物、酚類化合物、皂苷等;基因組學研究[10-12]方面,主要以基因家族成員的鑒定和分析、基因圖譜及含量測定、基因功能等。對楤木屬植物的繁育技術[13-14]和栽培技術[15-16]研究主要在縮短種子休眠期,播期、播量、密度、肥料、施肥量等對幼苗生長的影響,以及切根、平茬等對分蘗和萌生量的影響。作為極具開發利用兼有藥用價值的山野菜,對其嫩芽營養成分[17]、腌制工藝[18]、保鮮[19]、營養成分[20-21]、品質[22]等方面的研究也顯得尤為關鍵。本研究主要開展了沙藏溫度對楤木種子萌發的影響和覆蓋物對幼苗生長的影響。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

本研究試驗地點位于寧夏涇源縣新民鄉先進村的農田(106°24′13″E,35°17′55″N),近2年該地年均氣溫6.5 ℃,年降水量650 mm,年最高氣溫28.5 ℃,年最低氣溫-20 ℃,≥5 ℃積溫2 700 ℃,無霜期140 d,年相對濕度66%。土壤為山地灰褐土,土層平均厚度60 cm,薄厚分布不均,土壤pH值為7.74,有機碳含量為65.6 g·kg-1,全氮含量為5.1 g·kg-1,全磷含量為0.9 g·kg-1,全鉀含量為24.8 g·kg-1,全鐵含量為35.8 g·kg-1,土壤水溶性鹽總量為0.6 g·kg-1。

1.2 試驗材料

本試驗所選的播種材料為2019年采集的六盤山楤木種子,覆蓋物為胡麻草、玉米秸稈和落葉松針葉。

1.3 試驗方法

1.3.1 凈種方法

六盤山楤木種子制備:2019年9月上中旬果實成熟后進行人工采摘,按照GB/T 16619 規定執行。將果實腐熟2~3 d 及時調制種子。具體方法是在水泥地上將果肉踩碎,收到孔徑≧0.25 cm 的篩中,在流動的清水下反復沖洗,將篩出的果醬及種子混合物收到容器中,再把容器中的混合物倒入孔徑≦0.15 cm 的細篩反復沖洗,將篩中剩余的混合物置于通風干燥處陰干,反復搓揉,除去雜質,裝于布袋中備用。

1.3.2 種子催芽方法

11月初將已制備的種子用40 ℃的溫水浸種48 h,再用0.5%高錳酸鉀溶液消毒2 h,之后用清水沖洗種子3~5 次。將處理好的種子與消毒后的濕沙(來源:固原沙廠,沙粒粒徑0.5~0.6 mm),混勻后裝在孔徑為0.1 cm 的尼龍網袋中,將裝好種子的網袋與消過毒的濕河沙分層放置在塑料盆中,共放3 層,最下面一層2 cm 厚的濕沙,中間一層是0.5 cm 厚的種子,最上面一層是2 cm厚的濕沙,濕沙的含水率保持在60%±5%。

G1 處理:低溫沙藏+高溫催芽(在0 ℃環境下放置150 d 后放在25 ℃環境中繼續沙藏,待萌發率達到30%左右播種)。

G2 處理:室溫沙藏+高溫催芽(在15 ℃環境下放置150 d 后放在25 ℃環境中繼續沙藏,待萌發率達到30%左右播種)。

G3 處理:低溫冷凍沙藏+高溫催芽(在-20 ℃環境下放置150 d 后放在25 ℃環境中繼續沙藏,待萌發率達到30%左右播種)。

對照CK:低溫沙藏(在0 ℃環境下沙藏,待萌發率達到30%左右播種)。

1.3.3 發芽試驗

分別從以上G1、G2、G3 和對照CK 沙藏150 d的種子中挑選飽滿種子150 粒,每50 粒一份,每個處理重復3 次,分別置于雙層濾紙的培養皿中,G1、G2、G3置于25 ℃恒溫培養箱中進行發芽試驗,采用完全隨機區組排列。對照CK 置于0 ℃恒溫培養箱中進行發芽試驗。保持濾紙濕潤,每天進行觀測,胚根突出種皮的長度為2 mm 時視為種子萌發,種子停止萌發后統計發芽率。

1.3.4 播種及覆蓋方法

試驗采用完全隨機區組設計,3 個區組,每個區組4 種處理,播種前對種子催芽(催芽方法見1.3.2),對土壤消毒(播種前5~7 d 用75%敵克松和25%代森錳鋅的混合粉劑4.0~6.0 g·m-2與細砂土混合均勻成藥土,播種前將藥土撒在播種溝中)。播后觀測出苗數,測量苗高、計葉片數。播種前3 d 用五氯硝基苯溶液對床面進行消毒。采用條播,行距為10~15 cm,開深3.0 cm 的溝,將混沙的種子均勻地撒于溝內,覆土1.0 cm 厚,所選的播后覆蓋物為胡麻草T1(用鍘草機處理成碎屑狀)、玉米秸稈T2(用鍘草機處理成碎屑狀)、六盤山華北落葉松針葉T3,覆蓋2 cm 厚,以不覆蓋為對照CK,每個處理的面積為1 000 m2。用微噴裝置澆透水后不定期噴灌,所有苗床播種后保持床面濕潤。

1.4 指標測定及方法

萌發率=(發芽種子粒數÷供試種子粒數)×100%

出苗率=(出苗量÷播種量)×100%

出苗量:相對播種量而言,每個播幅播種后發芽種子實際萌發出的幼苗數量,采用人工計數。

苗高:苗木自地面至最高生長點的垂直距離,用鋼卷尺測量。

葉片數:每株苗木上生長的長度大于1 cm 的復葉數量,采用人工計數。

1.5 數據處理與分析

數據用SPSS 19.0 軟件進行單因素方差分析,用Excel 2010、SPSS 19.0 和Graphpad prism 8.0 軟件進行圖表生成。

2 結果與分析

2.1 不同種子催芽方法萌發率差異分析

將不同層積催芽處理(G1、G2、G3、CK)六盤山楤木種子的萌發率差異進行正態性檢驗,P=0.893>0.05 說明所測數據呈正態性分布,可進行統計分析,結果如下。

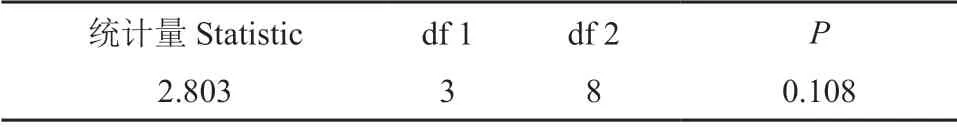

由表1得出,不同覆蓋物出苗率顯著性P=0.927>0.05,說明方差齊,可用單因素方差分析,得出如下結果。

表1 不同催芽方法楤木萌發率方差齊性檢驗Table 1 Homogeneity test of germination rate variance of A.chinensis with different germination methods

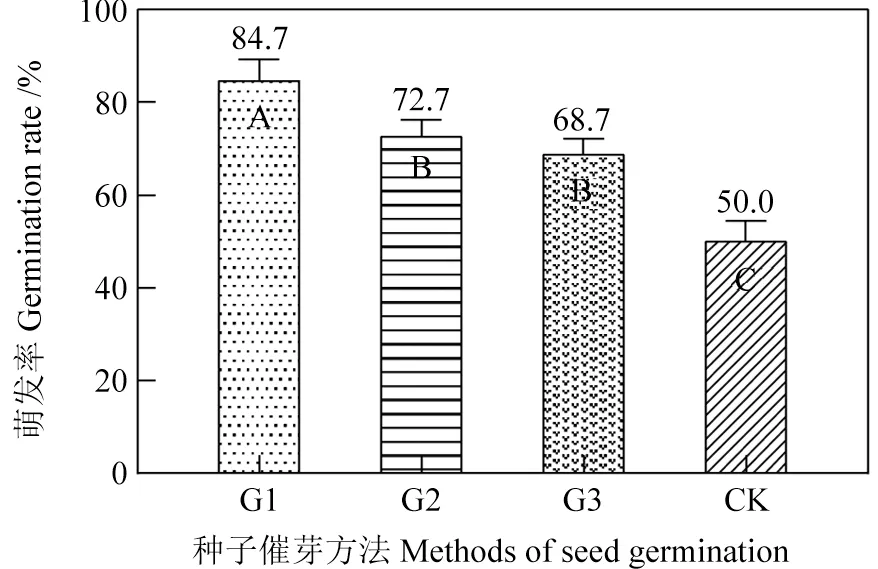

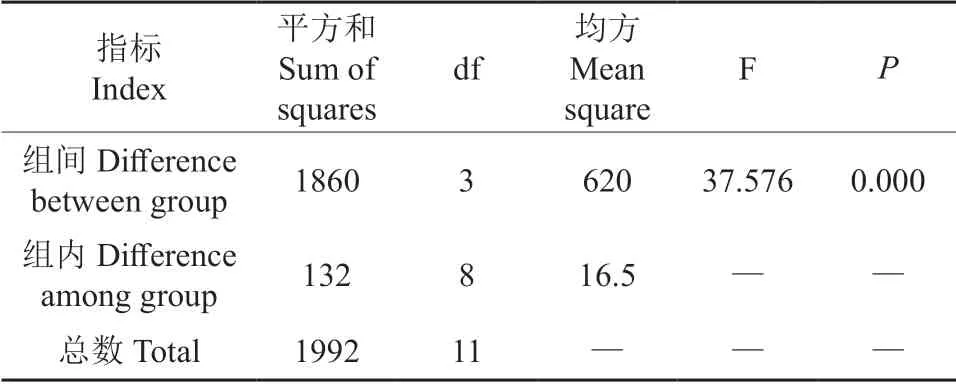

由表2可知,P=0.000<0.01,說明這4 種處理間至少有2 種處理是存在極顯著性差異的。由圖1可知,G1(低溫沙藏+高溫催芽)處理萌發率最高,為84.7%,其余依次為處理G2(室溫沙藏+高溫催芽)、G3(低溫冷凍沙藏+高溫催芽)和CK(低溫沙藏),三者萌發率分別為72.7%、68.7%和50.0%,分別比T1 處理的出苗率低12.0%、16.0%和34.7%。G1 處理是在0 ℃環境下放置150 d 后放在25 ℃環境中繼續沙藏了40 d;G2 處理是在15 ℃環境下放置150 d 后放在25 ℃環境中繼續沙藏了47 d;G3 處理是在-20 ℃環境下放置150 d 后放在25 ℃環境下繼續沙藏了43 d;對照CK 處理在0 ℃環境下沙藏了207 d。G1、G2、G3 沙藏前150 d 溫度各不相同,后期均是在25 ℃下繼續沙藏,3 個處理萌發時間不同;G1 與CK 前150 d 沙藏溫度相同,差別在后期,G1 進行了高溫處理,而CK 保持溫度不變。4 種處理以G1 處理萌發得最早,萌發率最高。

圖1 不同催芽方法對六盤山楤木萌發率的影響Fig.1 Effects of different germination methods on germination rate of A.chinensis

表2 不同催芽方法對楤木萌發率的影響方差分析Table 2 Variance analysis of the effects of different germination methods on germination rate of A.chinensis

2.2 不同覆蓋物出苗率差異分析

對不同覆蓋物(T1、T2、T3、CK)下六盤山楤木種子的出苗率差異進行正態性檢驗,P=0.562>0.05 說明所測數據呈正態性分布,可進行統計分析,結果如下。

由表3得出,不同覆蓋物出苗率顯著性P=0.108>0.05,說明方差齊,可用單因素方差分析,得出如下結果。

表3 不同覆蓋物六盤山楤木出苗率方差齊性檢驗Table 3 Homogeneity test of variance of emergence rate of A.chinensis with different coverings

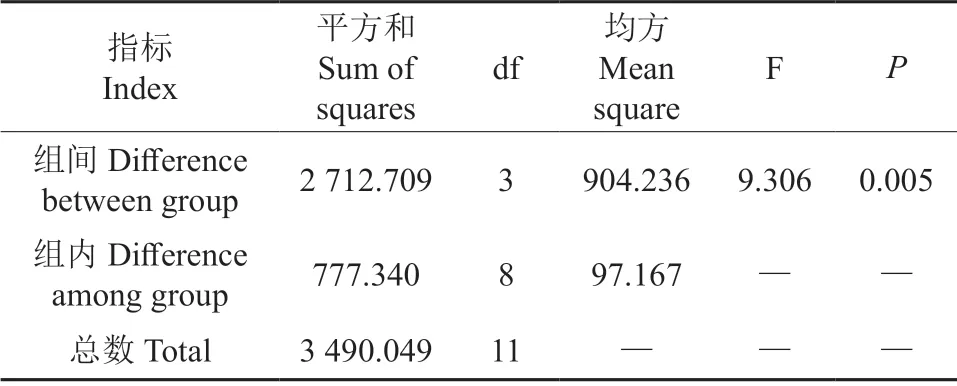

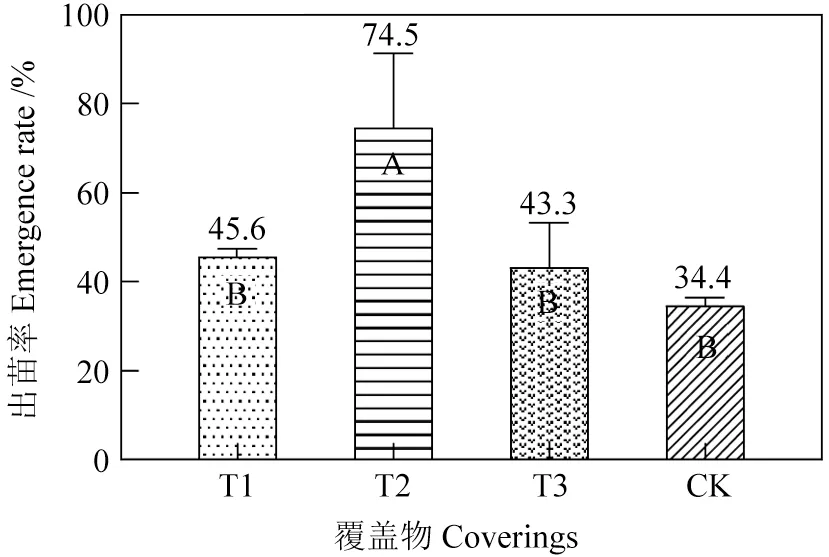

由表4可知,P=0.005<0.01,說明這4 種處理至少有2 種處理是存在極顯著性差異的。由圖2可見,T2(玉米秸稈)處理,出苗整齊,幼苗健壯,出苗率最高,為74.5%,其余依次為處理T1(胡麻草)、T3(松針)和對照CK(不覆蓋),三者出苗率分別為45.6%、43.3%和34.4%,分別比T1處理的出苗率低28.9%、31.2%和40.1%。胡麻草和松針覆蓋下出苗不太整齊,生長較弱,尤其是松針處理,出苗后幼苗逐漸猝倒枯萎,到后期所剩無幾。對照組不覆蓋任何物品,出苗不整齊,幼苗最弱,出苗率最低,但后期幼苗枯死相對松針覆蓋較少,落葉松針在接受自然降水的浸潤后,水質呈弱酸性,對楤木幼苗生長不利,而玉米秸稈和胡麻草在接受自然降水的浸潤后,水質呈弱堿性,對楤木幼苗生長有利。經調查,玉米秸稈、胡麻草和松針覆蓋下平均地表溫度由大到小依次是胡麻草、玉米秸稈和松針,可見松針能有效降低土壤溫度,地溫是影響出苗的關鍵因素,可見玉米秸稈覆蓋對楤木種子出苗最有利。

表4 不同覆蓋物對六盤山楤木出苗率的影響方差分析Table 4 Variance analysis of the effects of different coverings on emergence rate of A.chinensis

圖2 不同覆蓋物對六盤山楤木出苗率的影響Fig.2 Effects of different mulch on emergence rate of A.chinensis

2.3 不同覆蓋物苗高差異分析

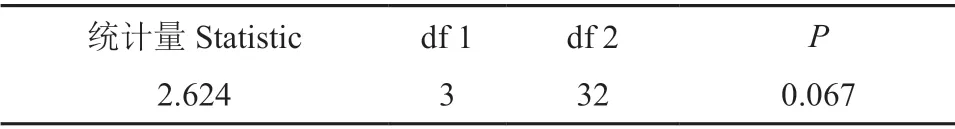

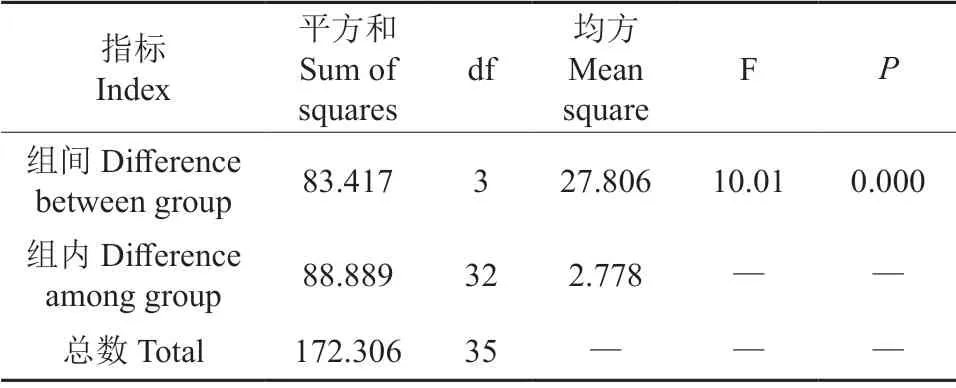

對不同覆蓋物(T1、T2、T3、CK)下六盤山楤木種子的苗高異進行正態性檢驗,P=0.688>0.05 說明所測數據呈正態性分布,可進行統計分析,結果如下。

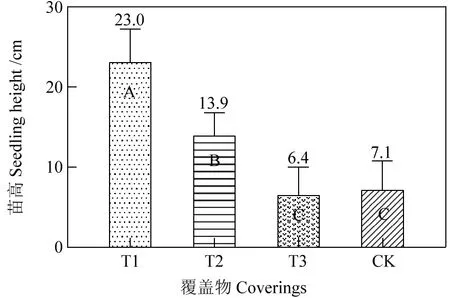

由表5得出,不同覆蓋物苗高顯著性P=0.067>0.05,說明方差齊,可用單因素方差分析,得出如下結果。

表5 不同覆蓋物六盤山楤木苗高方差齊性檢驗Table 5 Homogeneity test of height square difference of A.chinensis seedlings with different coverings

由表6可知,P=0.000<0.01,說明這4 種處理至少有2 種處理是存在極顯著性差異的。由圖3可見,T1(胡麻草)處理苗高最高,為23.0 cm,其余依次為處理T2(玉米秸稈)、CK 和T3(松針),三者苗高分別為13.9、7.1 和6.4 cm,分別比T1 處理的苗高低9.1、15.9 和16.6 cm。玉米秸稈、胡麻草和松針覆蓋下平均地表溫度由大到小依次是胡麻草、玉米秸稈和松針,地溫高對幼苗生長有利,在葉片未完全覆蓋地面的情況下,胡麻草覆蓋的地表溫度最高,又不至讓幼苗灼傷,對幼苗生長最有利,因此胡麻草覆蓋下楤木幼苗較其他處理更高。

表6 不同覆蓋物六盤山楤木苗高的影響方差分析Table 6 Variance analysis of the effects of different coverings on seedling height of A.chinensis

圖3 不同覆蓋物對六盤山楤木苗高的影響Fig.3 Effects of different mulch on seedling height of A.chinensis

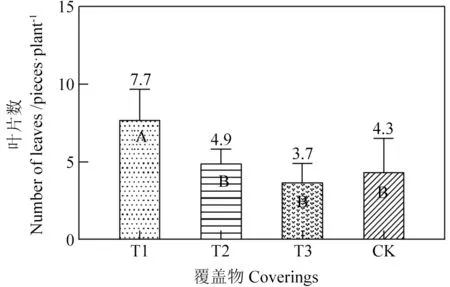

2.4 不同覆蓋物葉片數差異分析

對不同覆蓋物(T1、T2、T3、CK)下六盤山楤木種子的葉片數異進行正態性檢驗,P=0.062>0.05 說明所測數據呈正態性分布,可進行統計分析,結果如下。

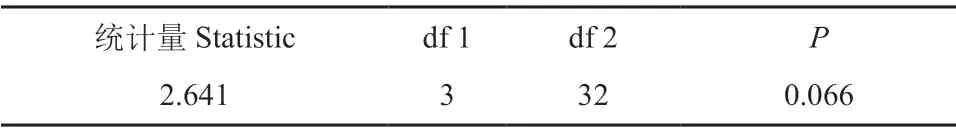

由表7得出,不同覆蓋物葉片數顯著性P=0.066>0.05,說明方差齊,可用單因素方差分析,得出如下結果。

表7 不同覆蓋物六盤山楤木葉片數方差齊性檢驗Table 7 Homogeneity test of leaf number variance of A.chinensis with different coverings

由表8可知,P=0.000<0.01,說明這4 種處理至少有2 種處理是存在極顯著性差異的。通過圖4可見,T1(胡麻草)處理葉片數最多,為7.7枚·株-1,其余依次為處理T2(玉米秸稈)、CK和T3(松針),三者葉片數分別為4.9、4.3 和3.7枚·株-1,分別比T1 處理的葉片數少2.8、3.4 和4.0枚·株-1。玉米秸稈、胡麻草和松針覆蓋下平均地表溫度由大到小依次是胡麻草、玉米秸稈和松針,地溫高對幼苗生長有利,在葉片未完全覆蓋地面的情況下,胡麻草覆蓋的地表溫度最高,又不至讓幼苗灼傷,對幼苗生長最有利,因此胡麻草覆蓋下楤木幼苗葉片數較其他處理更多。

表8 不同覆蓋物對六盤山楤木葉片數的影響方差分析Table 8 Variance analysis of the effects of different coverings on leaf number of A.chinensis

圖4 不同覆蓋物對六盤山楤木葉片數的影響Fig.4 Effects of different coverings on leaf numbers of A.chinensis

3 結論與討論

3.1 結 論

六盤山楤木種子萌發以0 ℃下沙藏150 d 后繼續在25 ℃下沙藏30 d 為宜,播種后以玉米秸稈覆蓋出苗率高,以胡麻草覆蓋促進幼苗生長效果好。

3.2 討 論

影響種子萌發的因素主要有4 個,即水分、氧氣、溫度、光照[23-24],本研究在種子培養過程中培養箱光照、水分、氧氣條件是相同的,均能滿足楤木種子萌發所需,4 種處理差別主要是溫度。經過0 ℃到25 ℃的變溫沙藏,可以使楤木種子內酶活性增強,有效打破楤木種子休眠,促進萌發。

前人的研究表明將種子用清水浸泡7 d,沙藏3~4 個月,后置于20 ℃條件下催芽效果好,一般發芽率可達60%,并未明確出苗率是多少[14],這樣的結果對生產實際的指導作用較小,研究不夠深入。種子難萌發與種皮厚度有關[25],楤木種子種皮比較致密,具有明顯的生理后熟現象和休眠特性,不經過催芽處理,種子萌發和出苗不整齊。采用GA3200 mg·L-1浸種12 h 在25 ℃恒溫箱內催芽50 d發芽率最高,為63.48%[26],比本研究低。冷藏對打破種子休眠有一定的促進作用,而外源激素[27]、內源激素[28]對種子萌發也有一定的影響,下一步將開展外源激素對楤木種子萌發的相關研究。

本研究在播種后進行覆蓋,一是為了避免六盤山地區夏季經常會出現的冰雹天氣,覆蓋物可以有效減輕冰雹對幼苗的危害;二是六盤山地區在4—5月常出現較嚴重的倒春寒,氣溫會降到0 ℃以下,對剛長出的幼苗會產生凍害,覆蓋可以起到保溫作用,減輕凍害。對楤木種子播后覆蓋的研究鮮有報道,前人僅在幼苗長出第1 片真葉時,加蓋遮陰網遮陽,防止幼苗被灼傷[29],這與本研究對幼苗采取覆蓋的作用截然不同。覆蓋物對地表土壤溫度[30]和土壤物理性質及養分含量[31]有一定的影響,本研究還未對3 種覆蓋物的成分含量及其對土壤的影響進行測定,這些將在接下來的研究工作中開展。

對棘莖楤木無性繁殖技術研究,結果表明根段長度、徑粗和生根劑種類和濃度對生根率均有影響,根段長度達15 cm、根段徑粗為5~7 mm時成活率最高,為76.67%;ABT 濃度100 mg·L-1時成活率最高,為84.44%[32]。而對六盤山楤木無性繁殖研究表明的根插育苗生根率為58.3%、硬枝扦插生根率為3.4%、嫩枝扦插生根率為0[14],說明六盤山楤木無性繁殖方式成活率比較低,尤其是用枝條扦插還需進一步深入研究,以求達到快速擴繁的目標。

目前,楤木是固原市具有很大發展潛力、可以有效助力脫貧攻堅的潛力型菜用木本植物,近些年都未對其深入研究和開發利用過,今后在繁育技術和栽培技術方面還需要開展深入研究,以提高產菜量,達到脫貧富民的目標。