試從賓格性和作格性角度討論“誰都打不過”產生歧義的原因

李錚

(西南交通大學,四川成都 611756)

0 引言

2019 年9 月舉辦的世界杯讓中國女排和中國男籃備受關注:中國女排以10 連勝成為了世界杯五冠王,而中國男籃因狀況頻出導致36 年來首次無緣奧運會。對此,一微博網友評論道:“中國女排和中國男籃一樣,誰都打不過。”這句話中隱含了兩種相反的語義:一是“中國女排實力強悍,能夠戰勝任何人”;二是“中國男籃實力不足,任何人都能打敗他們”。這種歧義如何產生?與這句話類似的是“他誰都不信”。李敏(2001)認為“疑問代詞+也……”強調的是某情況對主、客體來說是無一例外的。”杉村博文(2002,轉引自靳焱、倪蘭,2003)認為疑問代詞能指代集合里任何成員,這種語義特征為“任指性”。袁毓林(2004)討論了“都/也”在“Wh+都/也+VP”中的語義貢獻,指出在否定式“Wh+都/也+VP”中,“都/也”強調任指的疑問短語Wh 所指涉的不同個體都不具有VP 所表示的屬性。張尹瓊(2005)提出,“誰都……”或“誰也……”經常作為一個整體自由使用。只要進入這個格式,“誰”都表示任指。“誰都……”句式可以用在肯定句和否定句中。

在我們給出的兩個例句中,都存在第一小句用并列連詞“和”連接兩個名詞短語,還牽扯到第二小句疑問代詞“誰”的指稱問題。情況更加復雜。

1 分析“誰都打不過”的歧義原因

1.1 語義角色分析

先將“中國女排和中國男籃一樣,誰都打不過”拆為兩個句子,分別是:

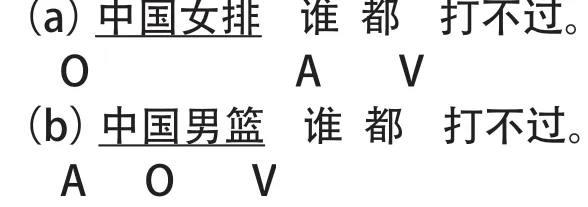

(a)中國女排誰都打不過。

(b)中國男籃誰都打不過。

歧義依然存在。這說明歧義并非由“NP1 和NP2一樣”這個句式造成的。問題可能出現在“NP 誰VP”上。VP 中的否定詞“不”是不是歧義的原因呢?請看:

(c)中國女排誰都打得過。

(d)中國男籃誰都打得過。

歧義仍然存在。

呂叔湘(1987)分析過“中國女籃大敗南朝鮮隊”和“中國女籃大勝南朝鮮隊”兩個句子,發現歧義在于動詞。有些及物動詞、不及物動詞能進入這種特殊的格局,即作通格。但漢語沒有直接判斷格局的形態標記,卻又同時具備這兩種格局的句子,因而不好說漢語到底屬于哪種格局。不過,他雖然認為漢語并非作通格語言,但也不否認漢語存在S 與O 處于同一范疇的現象。漢語的作格性引發了關注,學者們從類型學和非賓格性角度提出漢語作格性的具體表現。

張伯江(2013)從功能、語義、話語角度梳理了主賓格與作通格的特點:(1)從功能角度來看,A 具有發出動作的功能,當S 與A 為同一范疇時(主賓格),即強調S 施加影響的功能;O 具有接受動作的功能,當S 與O 為同一范疇時(作通格),即強調S 受到影響的功能。(2)從語義角度來看,賓格性是從A 的角度陳述事件,它更加關注動作的發出者和動作的發生是否對O 產生影響;作格性是從O 的角度陳述事件,它更關注動作的接受者以及動作是怎樣對O 產生影響的。(3)從話語角度來看,賓格性受到“話題—說明”語用原則的影響,當A 和S 具有較強的話題性時,就傾向于同一范疇;作格性受到新信息處理原則的影響,當O 與S 分布新信息時,就歸入同一范疇。

劉街生(2018)提出漢語中判斷作格性的兩條標準:(1)是否是S 居于O 位置的不及物句;(2)是否有S 等同于O 的及物、不及物變換。他認為漢語詞匯型使動句、由不及物動詞構成的表層非賓格句是漢語作格性的典型體現。

問題出在“中國女排”“中國男籃”和“誰”的施受關系上:到底是“中國女排”“中國男籃”是施事,還是指稱其他參賽隊伍的疑問代詞“誰”是施事?

根據對原句語義的理解,可知(a)句中“誰”是施事,“中國女排”是受事;(b)句中“中國男籃”是施事,“誰”是受事。即:

1.2“都”的指向分析

明確了(a)(b)兩句的語義角色后,我們再來看副詞“都”的指向問題。

呂叔湘(1980)提出“都”有三種基本含義:(1)表示總括;(2)表示甚至;(3)表示已經。張誼生(2005)提出“都”有兩種含義:(1)范圍副詞:表示總括;(2)語氣副詞:表示主觀性。

袁毓林(2005)指出,從語義看,“都”是一種分配算子,通過修飾謂詞性成分VP,將VP 的屬性分配給一個語義上的復數性成分所表示的集合中的每一個元素。吳平、莫愁(2016)提出“都”的功能是把它關聯的句法成分所構成的集合映射到一個多元素的集合上,在語義層面上表示全稱量,在語用層面上表示主觀極量。吳平(2016)指出,“都”向左關聯疑問代詞時,疑問的語氣被取消,獲得全稱性的解釋。

為了指出總括對象,我們在保證語義不變的情況下,為兩個句子增加語用前提:(a-1)中國女排誰都打不過,[打美國女排更是不在話下。](b-1)中國男籃誰都打不過,[更別提遇上希臘隊、加拿大隊這樣的強隊了。]

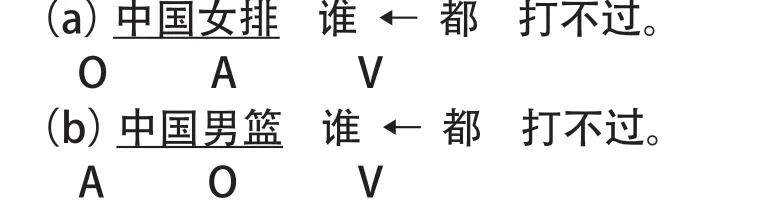

可見(a-1)句中的“都”指向的是施事“誰”,(b-1)句中的“都”則指向受事“誰”。即:

1.3 產生歧義的原因

在保證(a)(b)兩句各自的語義角色和“都”的指向關系不變的情況下,將其分別轉換為不及物句:

(a-2) 誰都打不過,(b-2) 誰都打不過。

(a-2)(b-2)在形式上完全一樣,且“都”全都指向“誰”。但“誰”的語義角色是不同的:(a-2)的“誰”是施事,(b-2)的“誰”是受事:

在A 組中,不及物小句的主語S 和及物性小句的施事A 為同一范疇,體現出賓格性;在B 組中,不及物小句的主語S 和及物性小句的受事O 為同一范疇,體現出作格性。

綜上,“中國女排和中國男籃一樣,誰都打不過”所產生的歧義,是不及物小句“誰都打不過”的主語“誰”(S)所屬范疇的分歧:當“誰”與受事“中國女排”(O)屬于同一范疇時,產生出第一種語義;當“誰”與施事“中國男籃”(A)屬于同一范疇時,產生出第二種語義。

2 作格性與賓格性對語義和語用的影響

在(a)句中,指稱其他女排隊伍的疑問代詞“誰”作為施事和話題出現,“中國女排”作為受事和焦點出現,謂語“打不過”強調施事“誰”和動作沒有成功作用于受事。在賓格性的影響下,既強調焦點“中國女排”,又凸顯作用于“中國女排”的謂語沒有實現,展現了女排在賽場上的風采。

在(b)句中,“中國男籃”作為施事和已知信息出現,指稱其他男籃隊伍的代詞“誰”作為受事和新信息出現,謂語“打不過”強調動作的發生沒有影響受事。受作格性的影響,一方面其他國家男籃隊伍作為新信息出現,在句中的地位重于已知信息和施事“中國男籃”,一方面強調謂語沒有對作為受事的其它男籃隊伍產生影響,表示說話人對中國男籃的不滿。

3 結語

本文從賓格性和作格性角度分析了“中國女排和中國男籃一樣,誰都打不過”產生歧義的原因。但礙于能力有限,不能確定該句的格局,只在分析中借鑒了主賓格和作通格的分析方法,以說明分解后的(a)(b)句分別帶有一定的賓格性和作格性,從而嘗試解釋造成歧義的原因。