2020年1-6月全國主要家用電器產品產量

2020-10-09 02:29:56

家電科技 2020年5期

2020年1月全國主要家用電器產品產量

images/BZ_128_130_476_2327_1111.png數據來源:國家統計局

2020年2月全國主要家用電器產品產量

images/BZ_128_130_1359_2327_1994.png數據來源:國家統計局

2020年3月全國主要家用電器產品產量

images/BZ_128_130_2241_2327_2876.png數據來源:國家統計局

2020年4月全國主要家用電器產品產量

數據來源:國家統計局

2020年5月全國主要家用電器產品產量

數據來源:國家統計局

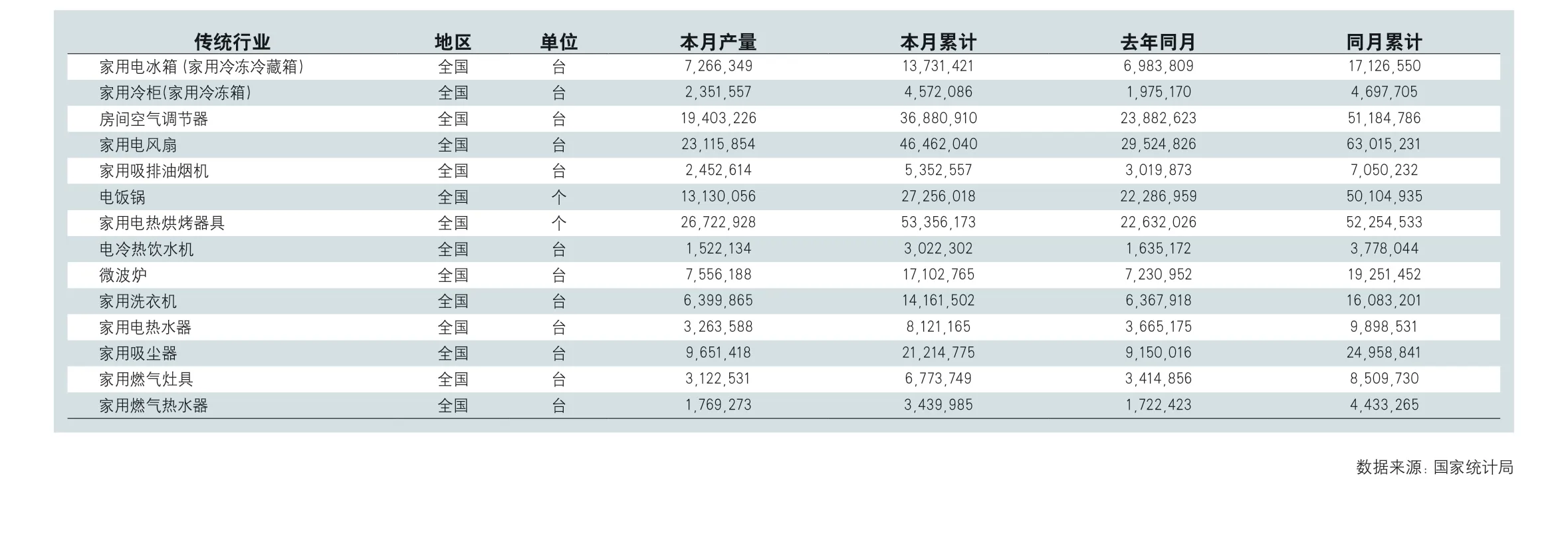

2020年6月全國主要家用電器產品產量

數據來源:國家統計局