《公共組織行為學(xué)》教學(xué)改革研究

[摘 要] 傳統(tǒng)教學(xué)往往采用“滿堂灌”的方式,教學(xué)效果差。本課題組在“公共組織行為學(xué)”課程中提出了基于TPDR模式的教學(xué)改革思路。其核心是通過團(tuán)隊(duì)合作學(xué)習(xí)(T)、參與式學(xué)習(xí)(P)、討論式學(xué)習(xí)(D)和探究式學(xué)習(xí)(R)等方式,激發(fā)大學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。經(jīng)過三年實(shí)踐,目前已經(jīng)形成了一套較為穩(wěn)定的教學(xué)方案,并通過實(shí)驗(yàn)班和對(duì)照班比較分析,取得了積極的教學(xué)效果。

[關(guān)鍵詞] TPDR模式;公共組織行為學(xué);教學(xué)大綱

“公共組織行為學(xué)”是一門綜合性很強(qiáng)的交叉學(xué)科,以心理學(xué)、社會(huì)學(xué)、政治學(xué)、人類學(xué)、文化學(xué)等為基礎(chǔ),構(gòu)建了一套較成熟的概念和理論體系。研究范圍涉及公務(wù)員個(gè)體、群體和組織三個(gè)層面的民眾心理和行為規(guī)律。研究既有微觀的個(gè)體層面,又有中觀的群體層面和宏觀的組織及其內(nèi)外環(huán)境層面,通過逐層鋪開、層層遞進(jìn),納入的研究變量逐漸增多,越來越復(fù)雜和立體。很多學(xué)生由于缺乏相關(guān)的知識(shí)儲(chǔ)備和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),以及分析處理復(fù)雜問題的能力不足,學(xué)習(xí)“公共組織行為學(xué)”時(shí)常常感覺吃力。一些學(xué)生學(xué)完之后,往往只是記住了一些零碎的知識(shí)點(diǎn),對(duì)課程整體理解并不十分明確。針對(duì)以上問題,“公共組織行為學(xué)”教學(xué)模式需要革新。核心是在講授相關(guān)理論知識(shí)時(shí),創(chuàng)造機(jī)會(huì)增加學(xué)生的直接經(jīng)驗(yàn),在此基礎(chǔ)上引導(dǎo)學(xué)生加深對(duì)相關(guān)概念和理論的理解。

一、“公共組織行為學(xué)”的教學(xué)培養(yǎng)目標(biāo)

“公共組織行為學(xué)”的教學(xué)培養(yǎng)目標(biāo)可以從培養(yǎng)學(xué)生的認(rèn)知、情感和行為三個(gè)方面進(jìn)行分析。

(一)認(rèn)知培養(yǎng)目標(biāo)

“公共組織行為學(xué)”起源于1927年的梅奧實(shí)驗(yàn),強(qiáng)調(diào)在管理中對(duì)員工社會(huì)性需求的滿足,如滿足員工的社交和尊重需要等。因此,在管理教育中,教師要培養(yǎng)學(xué)生形成以人為本的管理理念,正確認(rèn)識(shí)自己和他人的心理特征和個(gè)性特點(diǎn),正確認(rèn)識(shí)群體和組織心理等。

(二)情感目標(biāo)

除了經(jīng)濟(jì)激勵(lì)等物質(zhì)因素,梅奧在霍桑實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了影響工人生產(chǎn)效率的情感因素。在實(shí)驗(yàn)中,如能給予工人更多關(guān)注、尊重,建立良好的人際關(guān)系,工人的士氣和效率就會(huì)更高。在教學(xué)中,要引導(dǎo)學(xué)生認(rèn)識(shí)情緒、情感等非理性因素對(duì)人具體行為的影響,學(xué)會(huì)尊重和認(rèn)可被管理者,學(xué)會(huì)觀察、理解和引導(dǎo)他人的情感,正確對(duì)待學(xué)習(xí)和生活中的各種挫折,培養(yǎng)其積極健康的情緒、情感等。

(三)行為目標(biāo)

“公共組織行為學(xué)”還包括教導(dǎo)學(xué)生一些管理技能,如人才測(cè)評(píng)技能、大數(shù)據(jù)處理技能、績(jī)效考核技能、團(tuán)隊(duì)決策技能、溝通技能、態(tài)度說服技能、沖突處理技能、目標(biāo)管理技能、組織設(shè)計(jì)技能等。

以上這些教學(xué)目標(biāo)實(shí)踐性很強(qiáng),必須讓學(xué)生在活動(dòng)中學(xué)習(xí),在做中學(xué)習(xí),在合作中學(xué)習(xí)才能實(shí)現(xiàn)。在教學(xué)中要構(gòu)建最貼近管理實(shí)際的學(xué)習(xí)情境,讓學(xué)生沉浸其中來獲取各種經(jīng)驗(yàn)和體驗(yàn)。

二、實(shí)現(xiàn)“公共組織行為學(xué)”教學(xué)目標(biāo)的路徑:TPDR教學(xué)模式

(一)TPDR教學(xué)模式的理論基礎(chǔ):建構(gòu)主義學(xué)習(xí)理論

組織管理情境具有建構(gòu)性、互動(dòng)性、開放性和創(chuàng)新性。因此,組織行為學(xué)需以建構(gòu)主義學(xué)習(xí)理論為基礎(chǔ)進(jìn)行教學(xué)。建構(gòu)主義強(qiáng)調(diào),不同的人由于原有經(jīng)驗(yàn)不同,對(duì)同一事物會(huì)有不同理解。強(qiáng)調(diào)在認(rèn)識(shí)世界的過程中,每個(gè)人自身經(jīng)驗(yàn)的重要作用。建構(gòu)主義學(xué)習(xí)理論認(rèn)為,教學(xué)是引導(dǎo)學(xué)生從原有經(jīng)驗(yàn)出發(fā),生長(zhǎng)(建構(gòu))起新的經(jīng)驗(yàn)。

1.個(gè)體建構(gòu)主義。個(gè)體建構(gòu)主義與認(rèn)知學(xué)習(xí)理論有很緊密的連續(xù)性,認(rèn)為學(xué)習(xí)是一個(gè)意義建構(gòu)的過程,是學(xué)習(xí)者通過新、舊知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的相互作用來形成、豐富和調(diào)整自己認(rèn)知結(jié)構(gòu)的過程。學(xué)習(xí)是一個(gè)雙向過程,一方面將新知識(shí)納入已有的認(rèn)知結(jié)構(gòu)中,獲得了新的意義;另一方面,原有的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)因?yàn)樾轮R(shí)的納入,而得到了一定的完善。

2.社會(huì)建構(gòu)主義。社會(huì)建構(gòu)主義認(rèn)為,學(xué)習(xí)是一個(gè)文化參與的過程,學(xué)習(xí)者是通過參與到某個(gè)共同體的實(shí)踐活動(dòng)中,來建構(gòu)有關(guān)知識(shí)。學(xué)習(xí)不僅是個(gè)體對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容的主動(dòng)加工,而且需要學(xué)習(xí)者進(jìn)行合作互助。社會(huì)建構(gòu)主義更關(guān)注學(xué)習(xí)和知識(shí)建構(gòu)背后的社會(huì)文化機(jī)制。建構(gòu)主義學(xué)習(xí)觀強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的主動(dòng)建構(gòu)性、社會(huì)互動(dòng)性和情境性三方面,發(fā)展出很多有效的教學(xué)方法,如情境教學(xué)、合作學(xué)習(xí)、探究式學(xué)習(xí)等。

(二)TPDR教學(xué)模式在“公共組織行為學(xué)”中的運(yùn)用

根據(jù)建構(gòu)主義知識(shí)觀、學(xué)習(xí)觀,由于知識(shí)的動(dòng)態(tài)性、相對(duì)性和學(xué)習(xí)的建構(gòu)過程,“公共組織行為學(xué)”的教學(xué)不再是傳遞客觀而確定的現(xiàn)有知識(shí),而是激活學(xué)生原有的相關(guān)知識(shí)經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)公共組織行為學(xué)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的“生長(zhǎng)”,促進(jìn)學(xué)生公共組織行為學(xué)知識(shí)的建構(gòu)活動(dòng),以實(shí)現(xiàn)公共組織行為學(xué)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的重組、改造和轉(zhuǎn)換。根據(jù)建構(gòu)主義學(xué)習(xí)理論原理及公共組織行為學(xué)知識(shí)和教學(xué)特點(diǎn),本課題組決定采用TPDR教學(xué)模式。其中,T指團(tuán)隊(duì)合作學(xué)習(xí)(Team),P指參與式學(xué)習(xí)(Participation),D指討論式學(xué)習(xí)(Discussion),R指探究式學(xué)習(xí)(Research)。具體闡述如下:

1.團(tuán)隊(duì)合作學(xué)習(xí)(Team)。建構(gòu)主義認(rèn)為,學(xué)習(xí)者以自己的方式建構(gòu)對(duì)事物的理解,從而不同人看到的是事物的不同方面,沒有唯一的標(biāo)準(zhǔn)。學(xué)習(xí)者可以通過合作而使理解更加豐富和全面。建構(gòu)主義指導(dǎo)下的教學(xué)組織形式有小組學(xué)習(xí)、協(xié)作學(xué)習(xí)等,主要在集中教室開展,提倡在教室中創(chuàng)建“學(xué)習(xí)社區(qū)”。采用以小組為單位,組間同質(zhì)、組內(nèi)異質(zhì)的形式。在案例分析、問卷調(diào)查設(shè)計(jì)、管理實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)等內(nèi)容的教學(xué)中,讓學(xué)生體驗(yàn)到團(tuán)隊(duì)合作的力量,體驗(yàn)到學(xué)習(xí)活動(dòng)中社交需要的滿足感,并相互交流學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。在這個(gè)過程中,學(xué)生也會(huì)加深對(duì)自己心理和行為特征的認(rèn)識(shí)。

2.參與式學(xué)習(xí)(Participation)。它指的是在課程教學(xué)中將學(xué)生置于主體地位,教師通過組織、設(shè)計(jì)“活動(dòng)”的形式,全面調(diào)動(dòng)學(xué)生積極參與。這是為了克服目前大學(xué)課堂教學(xué)中普遍存在的、以教師為中心的“滿堂灌”現(xiàn)象。參與式學(xué)習(xí)可以讓所有學(xué)生都有參與和發(fā)展的機(jī)會(huì)。在這個(gè)過程中,每個(gè)學(xué)生都不會(huì)置身于學(xué)習(xí)活動(dòng)之外,都會(huì)感受到自身的學(xué)習(xí)主體地位,體會(huì)到被尊重感。

3.討論式學(xué)習(xí)(Discussion)。它是指為了實(shí)現(xiàn)一定的教學(xué)目標(biāo),通過預(yù)先的設(shè)計(jì)與組織,啟發(fā)學(xué)生就特定問題發(fā)表自己的見解。討論式學(xué)習(xí)的環(huán)節(jié)大致包括提供資料、設(shè)計(jì)問題、啟發(fā)思路、得出結(jié)論等。討論式學(xué)習(xí)促進(jìn)了師生、生生之間的腦力激蕩,產(chǎn)生了一些創(chuàng)新性觀點(diǎn),提高了學(xué)生搜集資料的能力、閱讀能力、獨(dú)立思考能力及口頭溝通能力,充分調(diào)動(dòng)了學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。此外,學(xué)生在聽取別人發(fā)言的過程中學(xué)會(huì)了尊重和傾聽,在知識(shí)結(jié)構(gòu)方面取長(zhǎng)補(bǔ)短,有利于建立民主、平等的新型師生關(guān)系。

4.探究式學(xué)習(xí)(Research)。這種學(xué)習(xí)方法以解決問題為核心,類似于科學(xué)研究方法。教師在“公共組織行為學(xué)”教學(xué)中要教會(huì)學(xué)生如何研究管理過程中自變量和因變量的關(guān)系。研究方法包括問卷調(diào)查、觀察及實(shí)驗(yàn)方法等。為了幫助學(xué)生掌握組織行為學(xué)研究的基本步驟和方法,在講解態(tài)度內(nèi)容時(shí),教師可結(jié)合研究課題,專門給學(xué)生布置關(guān)于高校教師工作滿意度、態(tài)度與工作效率等項(xiàng)目,作為課程作業(yè)進(jìn)行探索研究。通過這些科研項(xiàng)目,學(xué)生可體驗(yàn)到科研的樂趣,懂得研究組織行為學(xué)的基本思路、流程及論文的基本撰寫規(guī)范。

三、TPDR教學(xué)模式在“公共組織行為學(xué)”中的實(shí)踐效果

(一)實(shí)踐應(yīng)用效果調(diào)查分析

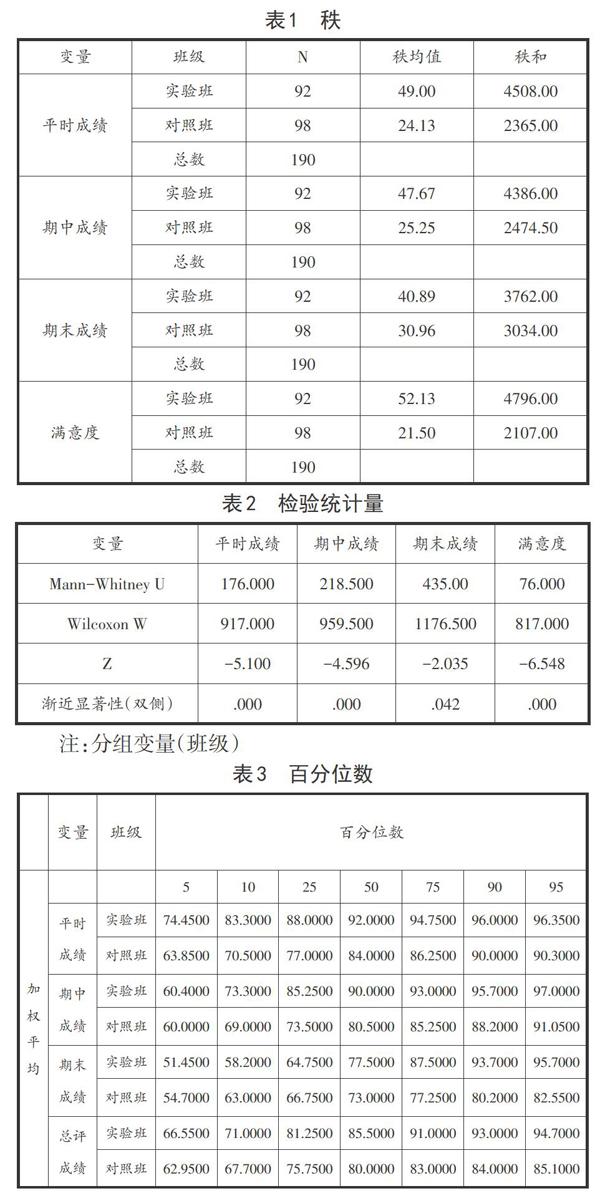

本課題組在2017~2019級(jí)行政管理專業(yè)開展TPDR教學(xué)模式改革實(shí)驗(yàn)。教學(xué)模式改革實(shí)驗(yàn)采取實(shí)驗(yàn)班和對(duì)照班做比較的形式。兩個(gè)班學(xué)生隨機(jī)抽樣組成,樣本情況基本相似。實(shí)驗(yàn)班采用TPDR教學(xué)模式。實(shí)驗(yàn)時(shí),嚴(yán)格控制了其他無關(guān)變量,并獲取了兩個(gè)班的平時(shí)成績(jī)、期中成績(jī)、期末成績(jī)和教學(xué)滿意度四個(gè)方面的指標(biāo)。平時(shí)成績(jī)由出勤情況、課堂互動(dòng)、章節(jié)測(cè)驗(yàn)成績(jī)、章節(jié)學(xué)習(xí)次數(shù)和參與問題討論次數(shù)五個(gè)方面組成。教學(xué)滿意度問卷采用自編李克特五分量表。然后對(duì)兩個(gè)班成績(jī)和滿意度調(diào)查用統(tǒng)計(jì)軟件SPSS22.0版本進(jìn)行分析,得出各變量的非參數(shù)Mann-Whitney U檢驗(yàn)結(jié)果如下:

從表2可以看出,兩個(gè)班的各項(xiàng)變量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)差異顯著。結(jié)合表1和表3的中位數(shù)(50分位數(shù))可以看出,實(shí)驗(yàn)班各項(xiàng)成績(jī)和滿意度明顯優(yōu)于對(duì)照班,說明TPDR教學(xué)模式在教學(xué)實(shí)踐中取得了較好的效果。

(二)形成了一套比較成熟的教學(xué)方案體系

經(jīng)過2017~2019年三年的教學(xué)實(shí)驗(yàn),我們已經(jīng)形成了一套比較穩(wěn)定的基于TPDR教學(xué)模式的教學(xué)方案體系,并取得了一定的實(shí)踐教學(xué)效果。這套教學(xué)方案體系包括教學(xué)內(nèi)容、課時(shí)分布、教學(xué)方法和教學(xué)目標(biāo)等內(nèi)容。具體內(nèi)容如表4所示。

從表4可以看出,TPDR學(xué)時(shí)為16課時(shí),占總學(xué)時(shí)的三分之一,比例適當(dāng)。其主要目的是通過以課堂講授為主,團(tuán)隊(duì)合作學(xué)習(xí)、參與式學(xué)習(xí)、討論式學(xué)習(xí)和探究式學(xué)習(xí)等方式為輔,調(diào)動(dòng)學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性,提高課堂教學(xué)效果。TPDR教學(xué)模式在實(shí)踐教學(xué)中并不局限于某一種固定、單一的教學(xué)方法,而是多元化的,如課堂講授、分組討論、案例分析、主題辯論、實(shí)踐訓(xùn)練、實(shí)驗(yàn)游戲、角色扮演等多種形式結(jié)合。同時(shí),課題組也建立了相應(yīng)的案例庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺(tái)、資料庫(kù)等教學(xué)資源予以支持。

參考文獻(xiàn)

[1]李方.教育知識(shí)與能力[M].北京:高等教育出版社,2011.

[2]張煥庭.教育辭典[M].南京:江蘇教育出版社,1989.

[3]王艷梅,丁愛賢,郭婷.基于95后本科生需求的《組織行為學(xué)》課程教學(xué)改革設(shè)計(jì)[J].教育教學(xué)論壇,2018(37):84-85.

[4]楊文彬.論問題導(dǎo)向教學(xué)在公共管理類專業(yè)《組織行為學(xué)》課程教學(xué)中的應(yīng)用[J].教育教學(xué)論壇,2017(32):176-177.

[5]苗珊珊.高校公共管理專業(yè)《組織行為學(xué)》課程教學(xué)模式探討[J].課程教育研究,2015(22):256.

[6]郭穎梅.基于STPR模式的組織行為學(xué)教學(xué)改革[J].管理觀察,2009(16):131-132.

[基金項(xiàng)目] 2014年度江西省高校教改課題“基于TPDR模式的《公共組織行為學(xué)》教學(xué)改革研究”的階段性研究成果(項(xiàng)目編號(hào):JXJG-14-1-20)。

[作者簡(jiǎn)介] 曾南權(quán)(1969—??? ),男,江西玉山人,江西省黨風(fēng)廉政建設(shè)研究中心研究員,南昌大學(xué)公共管理學(xué)院副教授,研究方向?yàn)辄h風(fēng)廉政建設(shè)與公共組織行為。