山水畫的皴法與起源

□ 殷玉琴

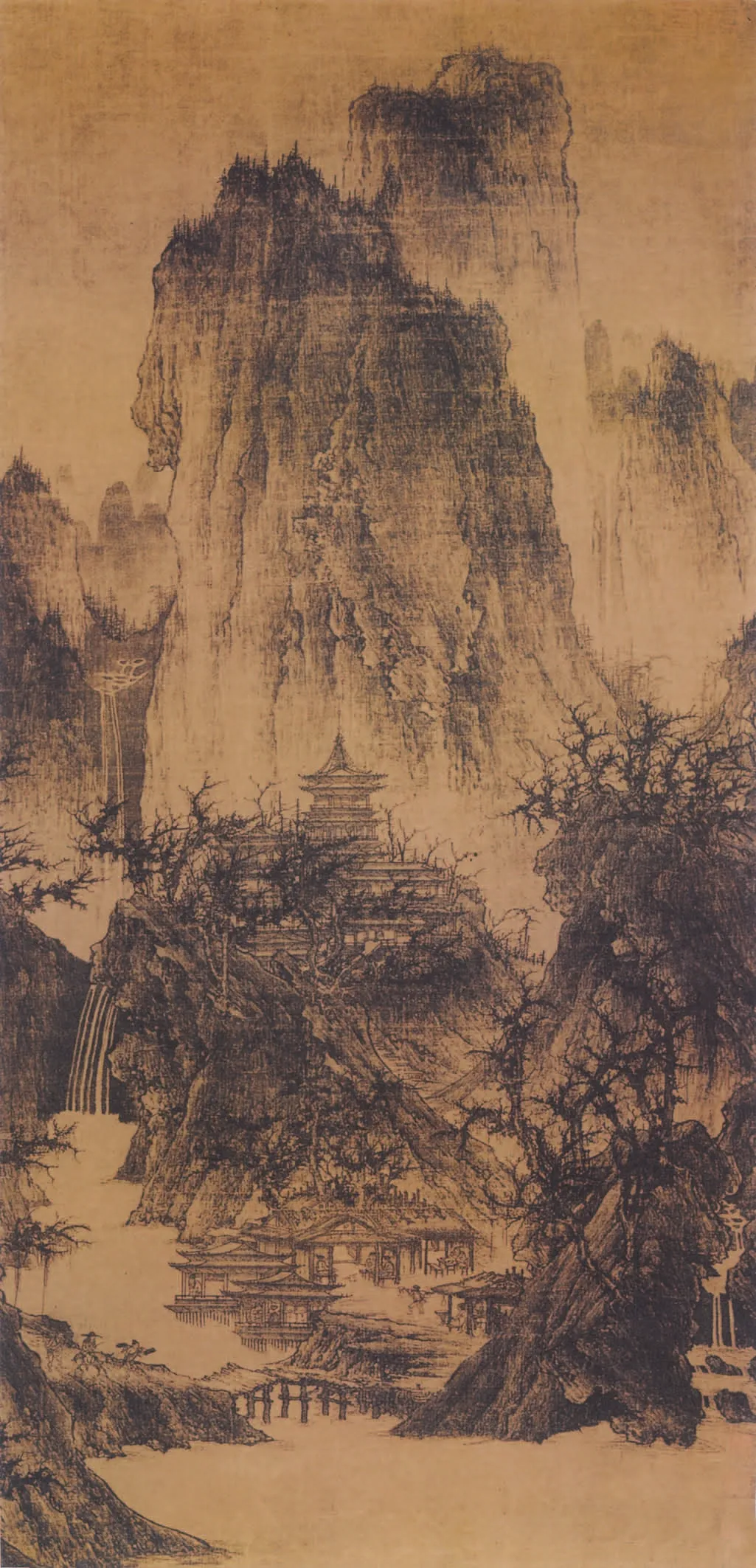

《晴巒蕭寺圖》五代南唐·董源

皴法,是歷代山水畫家在“外師造化”“中得心源”的實踐中提煉出來的藝術語言形式,并在不斷發展中形成一套完整的技法體系,從而奠定獨特的價值地位。隨著時代的發展,皴法也體現出各自不同的審美特征。皴法從理論到實踐上的不斷豐富,為中國山水畫的發展完善奠定了基礎。

皴法作為“程式化”的典型形態,具有形式美的因素。皴法的形式美,主要體現在線條、力度、肌理等方面,這是從皴法的外在形式因素而言。皴法雖然與自然有著親密的關系,但它自身又保持著相對獨立性,這種獨立性構成了皴法形式美的因素。中國“程式化”的特征之一,就是具有形式美。石魯認為:“中國畫的特征是‘程式化’,即美的方法,美的分析、程式、配方和科學方法。”其中,“程式”形態表現最鮮明突出的便是山水畫,尤其是山水畫的“皴法”。

作為程式化的“皴法”,具有復雜的雙重性。它既要去“摹擬”物象的大致輪廓,同時包含自身獨立的“形式美”屬性。山水畫的皴法作為山水畫重要的表現語言,是畫家審美體驗與美感表現的藝術形式。這種從摹繪自然山水中提煉出的具有物象本質特征的形式,構成山水畫的形式美。如果要賦予這種形式以諸多美感,就需要畫家付出長期而艱辛的勞動和創造。

皴法形式美的因素,就其要點可概括為以下幾種:

一、線條美。用線造型是中國畫的主要手段,山水畫的皴法同樣離不開用線。如“披麻皴”“荷葉皴”“解索皴”“卷云皴”“牛毛皴”等,呈現出放射、修長、波動、活潑、流暢和升騰的韻律情致。五代與元朝,是皴法中線條使用較多、較成熟的時期。巨然運用董源開創的表現土坡的“披麻皴”,以排列相對整齊、緊密的長線條表現長嶺,皴法舒展、輕松自然,畫風清秀淡雅,恰到好處地將線條的柔美、恬淡與筆墨的濕潤以“披麻皴”的形式發展成為表現江南山色的典型符號,其“淡墨輕嵐”抒情性畫意的表現方法也為后世所發揚。元代黃公望筆下的“披麻皴”線條也具有柔美的特點,其《富春山居圖》中的線條排列疏松,略帶彎曲,用書寫化簡淡筆意概括,用筆蒼茫,寫意中體現出“以書入畫”的審美意趣。這種“披麻皴”的線條似疏而實,似松而緊,簡率秀雅中蘊含著渾厚韻致,透露出秀麗大方之美。

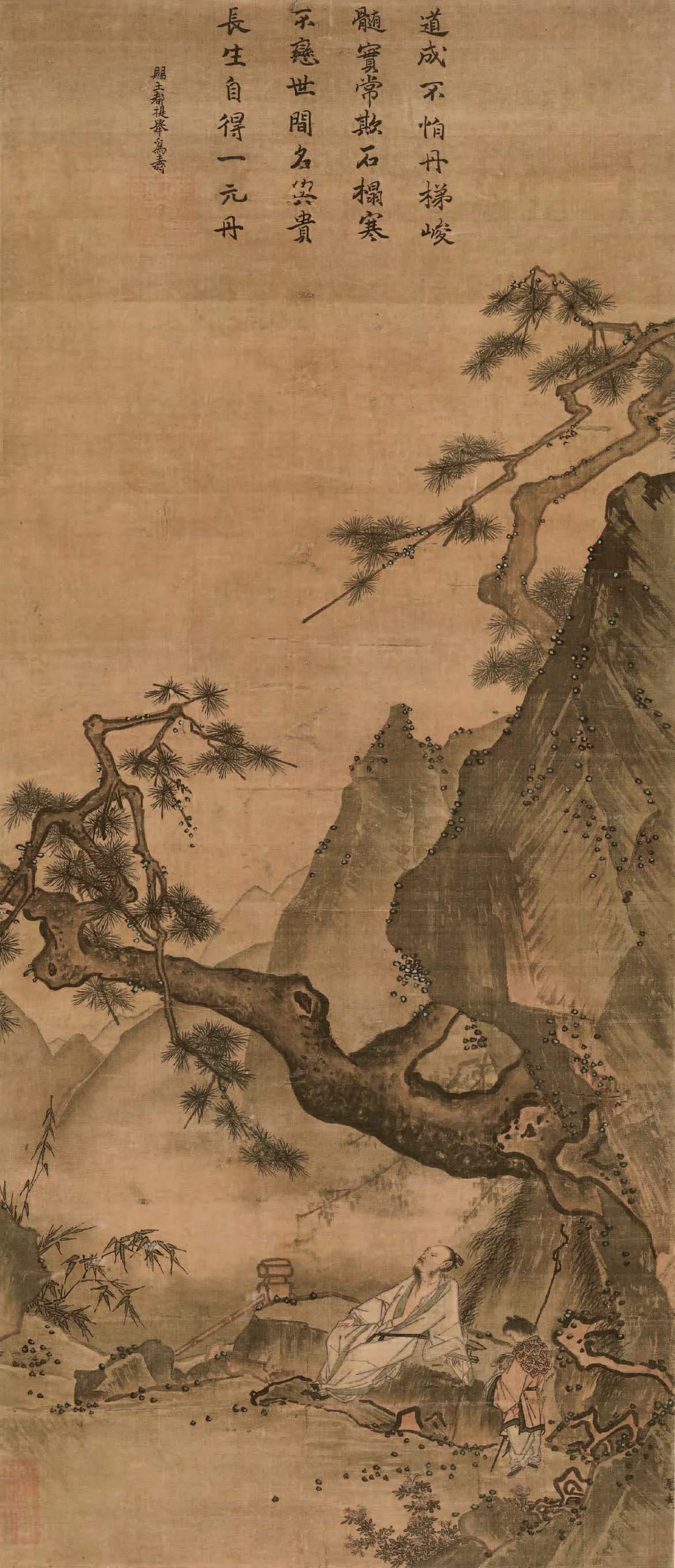

二、力度美。其特點是力度感強,在紙上形成有沖擊力的筆痕,其力度、速度感給人以強烈的藝術感染力。重力度美的“面皴”,與柔美的“披麻皴”等,形成鮮明對比。“斧劈皴”“亂柴皴”“帶水斧劈皴”等,用線肯定、靈變,更著重力度、速度的構成因素。如李唐“大斧劈皴”,以大筆飽蘸水墨,沿山石結構順勢揮掃,頭重尾輕,不足處稍加渲染,水墨淋漓,酣暢勁健,有一氣呵成之感;馬遠“斧劈皴”下筆更加猛利、迅速,如暴風驟雨,剛勁、簡潔。

三、肌理美。程式化的皴法是塑造不同物質的紋理、質感與典型特征的特殊方式,通過肌理的變化可以表現出形狀、紋理粗細、山石凹凸的具體差異。因此,肌理美體現出皴法形式的重要審美功能。山水畫皴法的其他美感因素,如渾厚、開闊、舒展等,也都蘊含在皴法形式之中。一部山水畫史乃至一部中國畫史的發展,就是在技巧表現精神和精神突破技巧中產生新的技巧。新的技巧表達新的精神,皴法的變化可以說是山水畫變化發展的風向標。

《松壽圖》南宋·馬遠

從中國繪畫美學發展史來看,注重畫家的人品和文化修養,一直是繪畫發展的主流,多表現為畫家重意而略象,重神而略形。山水畫的皴法是一種工具或手段,畫家將心中的審美意象借助皴法表現出來,從而形成獨具特色的藝術形象。因此,深入探索山水畫皴法的內在價值,對中國畫的創新發展有重要的現實意義。