平淡天真:董其昌跋董源《龍宿郊民圖》

□ 孫文韜

作為一代偉大的藝術家,董其昌在明末引領了崇尚平淡天真的新風尚:以禪喻畫的南北宗派論,崇南抑北。在江南的煙雨迷蒙中,董源的山水畫面貌得到廣泛的認同與尊崇。也許是出于同宗共祖的原因,董源的“北苑春山”一再出現于董其昌的款識之中。董源曾官北苑使,世稱“董北苑”。而董源的傳世作品上亦多見董其昌的題跋。

董源《龍宿郊民圖》,展現了江南水鄉的壯闊景象。圖中草木蔥蘢,煙水逍遙,重山疊嶺,青綠交輝。近景刻畫入微,樹石中人物列隊,旌旗高舉。中景處道路掩映,房舍藏露,山勢峻拔,煙水遼闊。古代繪畫作品在流傳過程中,往往會產生誤讀。一方面是由于繪畫作品脫離當時的藝術表現語境,讓后人無法正確讀解;另一方面是后人站在自身的歷史文化觀角度對作品產生誤讀。而這一切,我們都可從繪畫題跋中讀解認識。

依據董其昌鑒定題跋,畫作名為《龍宿郊民圖》。董其昌認為“不知所取何義”,也就是說對于畫作名稱與畫作內容的關聯并未明晰。于是他進行了猜想,“大都簞壺迎師之意”,大體意思是百姓用簞盛飯、用壺盛湯來歡迎他們愛戴的軍隊。形容軍隊受到群眾熱烈擁護和歡迎的場景,并將“藝祖下江南”引述其間。

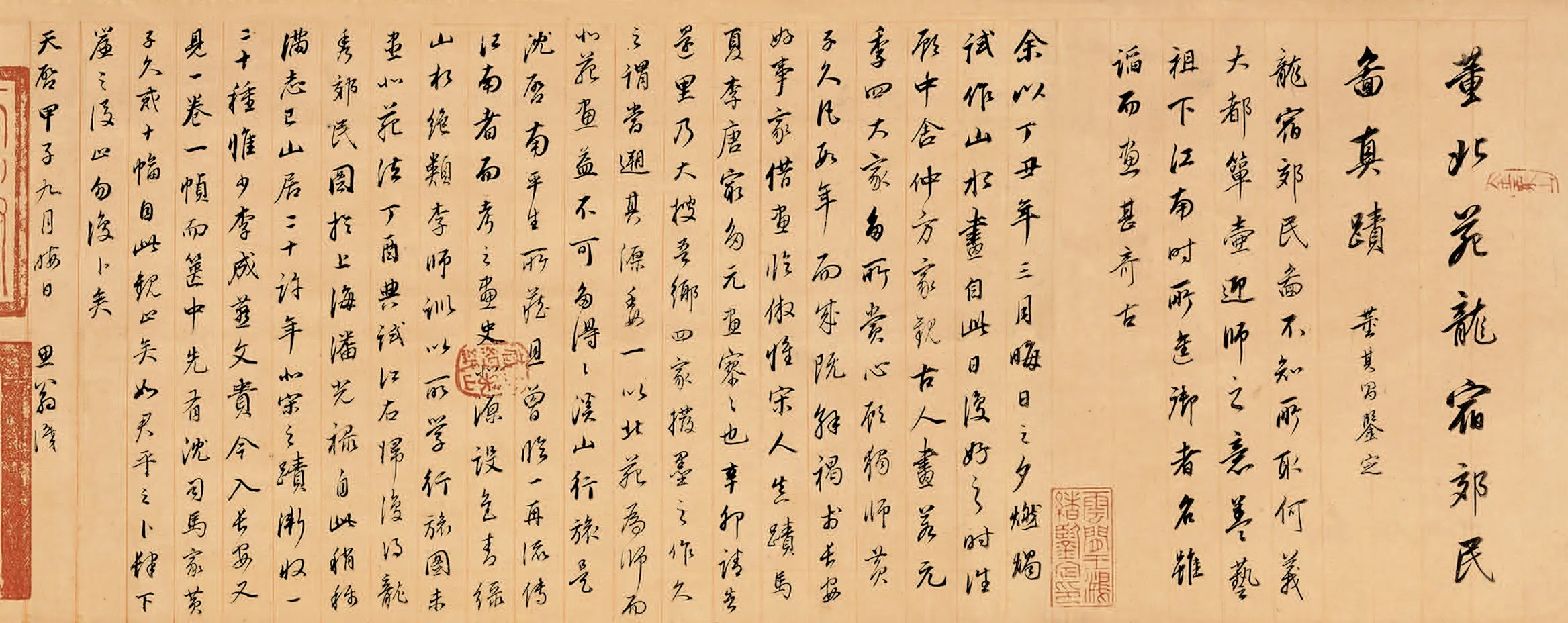

《跋董源〈龍宿郊民圖〉》明·董其昌

《龍宿郊民圖》五代南唐·董源 絹本設色 156cm×160cm 臺北故宮博物院藏

明萬歷二十五年(1597年),董其昌為此畫定名后,似乎仍有不解之惑,接著又寫道:“余以丁丑年三月晦日(萬歷五年,即1577年三月三十日)之夕,燃燭試作山水畫,自此日復好之。時往顧中舍仲方家,觀古人畫,若元季四大家,多所賞心,顧獨師黃子久,凡數年而成,既解褐。于長安好事家借畫臨仿,惟宋人真跡馬、夏、李唐最多,元畫寥寥也。辛卯請告還里,乃大搜吾鄉四家潑墨之作,久之謂當溯其原委。一以北苑為師,而北苑畫益不可多得。得《溪山行旅》,是沈啟南平生所藏,且曾臨一再,流傳江南者。而考之畫史,北源設色青綠山水,絕類李師訓。以所學《行旅圖》,未盡北苑法。丁酉典試江右歸,復得《龍秀郊民圖》于上海潘光祿,自此稍稱滿志。已山居二十許年,北宋之跡,漸收一二十種,惟少李成、燕文貴。今入長安,又見一卷一幀。而篋中先有沈司馬家黃子久二十幅,自此觀止矣。”

細察題跋中的文字,可知董其昌跋文對董源至黃公望這一南宗山水脈絡的推崇。此圖雖是青綠設色,卻有水墨渲淡的骨體,充盈著“一片江南”的文人理想。啟功先生更是以廣博的學識,將此圖名釋為“籠袖驕民圖”,意為天子都會,近郊康樂,物阜民豐,多有政治清明的風貌。董其昌書風俊逸,有磊落不群之志。此跋語內容豐富,言辭儒雅,在跳蕩舒展而又風規超邁的線條中,令我們感知、感動、感懷!