基于地理國(guó)情數(shù)據(jù)的合肥市軌道交通站點(diǎn)服務(wù)壓力分析

殷年

(合肥市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院,安徽 合肥 230061)

1 引 言

合肥市是安徽省省會(huì),全省政治、經(jīng)濟(jì)、文化、信息、交通、金融和商貿(mào)中心,是長(zhǎng)三角城市群副中心城市,正朝著“大湖名城,創(chuàng)新高地”的美好愿景打造現(xiàn)代化綜合交通系統(tǒng),城市軌道交通正是該系統(tǒng)的重要一環(huán)。軌道交通可以有效緩解地面交通壓力,提高城市運(yùn)轉(zhuǎn)效率,進(jìn)而促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。然而軌道交通線路和車站建設(shè)成本高、風(fēng)險(xiǎn)大,尤其是車站的建設(shè)會(huì)長(zhǎng)期影響運(yùn)行效率和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。因此對(duì)于軌道交通的線路的空間分析和規(guī)劃,地鐵站的選址等工作具有重要意義。

很多學(xué)者都對(duì)城市軌道交通的建設(shè)展開了研究。魏金麗提出以站間距和站點(diǎn)個(gè)數(shù)為約束條件的站點(diǎn)布設(shè)方法,并建立以系統(tǒng)成本最小為目標(biāo)函數(shù)的軌道交通站點(diǎn)間距優(yōu)化模型[1]。楊麗媛綜合應(yīng)用德爾菲法、層次分析法、嫡權(quán)法、模糊物元分析理論和最優(yōu)度理論建立了城市地鐵站點(diǎn)選址三級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系[2]。周瑋民在吸收國(guó)內(nèi)外眾多學(xué)者研究成果的基礎(chǔ)上,探討了TOD模式下城市軌道交通站點(diǎn)用地開發(fā)模型[3]。秦觀明建立城市軌道交通接駁方式選擇模型和客流吸引范圍模型,探討各種接駁方式的分擔(dān)率以及基于不同接駁方式的客流吸引范圍[4]。郭延永提出從線路長(zhǎng)度、運(yùn)營(yíng)車輛數(shù)量、站點(diǎn)數(shù)、行駛總里程、建設(shè)投資額、客運(yùn)總量等方面對(duì)軌道交通進(jìn)行評(píng)價(jià)[5]。李向楠基于站點(diǎn)自身特點(diǎn)和站點(diǎn)環(huán)境特征等相關(guān)的11個(gè)因素,利用k-均值聚類探索了城市軌道交通站點(diǎn)的分類方法[6]。楊佳璇研究了新加坡,東京等城市的軌道交通接駁體系在提升其接駁體系時(shí)空效率的一般方法,為建立便捷、高效的軌道交通接駁體系提供重要基礎(chǔ)參考和標(biāo)準(zhǔn)[7]。師帥一等構(gòu)建了用于評(píng)價(jià)某一地鐵站點(diǎn)在整個(gè)地鐵網(wǎng)絡(luò)中相對(duì)便捷程度的地鐵站便捷指數(shù)[8]。王光波等學(xué)者從發(fā)展規(guī)模、運(yùn)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況三個(gè)方面對(duì)軌道交通進(jìn)行評(píng)價(jià)[9]。顧華偉、郭鵬等人相繼補(bǔ)充了軌道交通系統(tǒng)利潤(rùn)、軌道交通從業(yè)人數(shù)等為城市軌道交通與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)[10]。吳韜等構(gòu)建了站間和站域可達(dá)性兩個(gè)指標(biāo)來(lái)度量城市軌道交通站點(diǎn)可達(dá)性并對(duì)其空間格局進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)[11]。以上學(xué)者們的研究都為城市軌道交通的建設(shè)和城市的綜合發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

本文對(duì)合肥市現(xiàn)存軌道交通線路和站點(diǎn)進(jìn)行了空間分析,對(duì)合肥市地鐵線路的分區(qū)分布,站點(diǎn)的承載壓力和接駁能力進(jìn)行研究,分析現(xiàn)存軌道交通站點(diǎn)的服務(wù)壓力,并提出優(yōu)化意見和接下來(lái)的發(fā)展方向,以提供給有關(guān)部門作為輔助規(guī)劃和決策的依據(jù)。

2 研究區(qū)、數(shù)據(jù)源與研究方法

2.1 研究區(qū)概況

截至2019年12月,合肥市共有3條在運(yùn)行軌道交通線路:1號(hào)線北起合肥火車站,南至九聯(lián)圩,全長(zhǎng) 24.58 km,車站23個(gè)(換乘車站2個(gè));2號(hào)線西起南崗,東至三十埠,全長(zhǎng) 27.76 km,車站24個(gè)(換乘車站2個(gè));3號(hào)線北起相城路,南至幸福壩,全長(zhǎng) 37.28 km,車站33個(gè)(換乘車站2個(gè))。3條線路總運(yùn)營(yíng)里程約 89 km,車站77個(gè)(換乘車站3個(gè))。在建地鐵線路有兩條:4號(hào)線西起雞鳴山路,北止東方大道,全長(zhǎng) 41.37 km,車站31個(gè)(換乘車站4個(gè));5號(hào)線北起汲橋路站,南至貴陽(yáng)路站,全長(zhǎng) 40.2 km,車站33個(gè)(換乘車站4個(gè))。兩條在建軌道線路總里程約 81.5 km,建成后將新增56個(gè)車站,7個(gè)已建成車站升級(jí)為換乘車站,換乘站總數(shù)達(dá)到10個(gè)。

2.2 數(shù)據(jù)來(lái)源

本文所用數(shù)據(jù)主要源自:2019年地理國(guó)情監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),采用CGCS2000國(guó)家大地坐標(biāo)系,高斯-克呂格投影3°分帶,帶號(hào)117,其內(nèi)容主要包括:

(1)合肥市行政區(qū)劃矢量數(shù)據(jù)面狀要素;合肥市公共交通數(shù)據(jù)庫(kù),包含軌道交通線路線狀要素,軌道交通站點(diǎn)點(diǎn)狀要素,公交站點(diǎn)點(diǎn)狀要素。

(2)合肥市統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),主要包括,合肥市按社區(qū)統(tǒng)計(jì)的人口數(shù)量數(shù)據(jù),合肥市交通發(fā)展統(tǒng)計(jì)年鑒

(3)合肥市交通發(fā)展年度報(bào)告,主要包括合肥市交通發(fā)展的各項(xiàng)指標(biāo),軌道交通方面包含軌道交通線路運(yùn)營(yíng)情況,線路里程,站點(diǎn)數(shù)量,站點(diǎn)等級(jí),以及在建軌道交通線路情況等。

2.3 研究方法

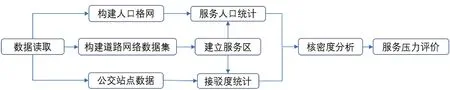

本實(shí)驗(yàn)的技術(shù)路線圖如圖1所示:

圖1 實(shí)驗(yàn)技術(shù)路線圖

(1)人口格網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)集構(gòu)建

處理人口數(shù)據(jù)的方法是人口的格網(wǎng)化。人口普查數(shù)據(jù)通常反映的是行政單元內(nèi)的人口總數(shù)情況,單元內(nèi)部呈平均分布,邊界有較明顯的間斷甚至突變。以較小單元為規(guī)則格網(wǎng)的人口數(shù)據(jù)為小尺度的人口分布格局分析提供了數(shù)據(jù)支撐,能為社會(huì)、政治和經(jīng)濟(jì)等各方面的分析提供較準(zhǔn)確的人口分布數(shù)據(jù)[12]。本文基于合肥市統(tǒng)計(jì)局提供的按社區(qū)統(tǒng)計(jì)的人口數(shù)據(jù),按 100 m邊長(zhǎng)生成規(guī)則正方形格網(wǎng),處理范圍規(guī)定在合肥市轄區(qū)范圍。

(2)軌道交通站點(diǎn)服務(wù)區(qū)構(gòu)建

在分析關(guān)鍵點(diǎn)的空間鄰域范圍常采用生成緩沖區(qū)的方法,基于點(diǎn)要素的緩沖區(qū),通常以點(diǎn)為圓心、以一定距離為半徑的圓[13],但是圓形緩沖區(qū)存在實(shí)際應(yīng)用的不合理性。在分析軌道交通站點(diǎn)的服務(wù)范圍時(shí),目標(biāo)區(qū)域與站點(diǎn)之間在空間上可能是不可達(dá)的,行人抵達(dá)站點(diǎn)需要沿著道路行進(jìn)而不是沿著兩點(diǎn)連線直線前進(jìn),因此沿著城市路網(wǎng)劃定服務(wù)區(qū)更加合理。利用城市道路矢量數(shù)據(jù)生成網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)集,加載軌道交通站點(diǎn)作為興趣點(diǎn),沿道路網(wǎng)絡(luò)分別生成 500 m、1 000 m、1 500 m服務(wù)區(qū)。

(3)站點(diǎn)服務(wù)區(qū)空間分析與核密度估計(jì)

核密度估計(jì)(kernel density estimation,KDE)是分析空間要素聚集效應(yīng)的一種重要的非參數(shù)化方法,通過將整個(gè)研究區(qū)域生成一個(gè)光滑的密度表面來(lái)分析點(diǎn)事件的空間聚集特征,找出事件的高發(fā)區(qū)域,在經(jīng)濟(jì)、人口統(tǒng)計(jì)以及影像分類處理等方面都有廣泛應(yīng)用[14]。

將軌道交通站點(diǎn) 500 m服務(wù)區(qū)同人口格網(wǎng)和城市公交站點(diǎn)矢量數(shù)據(jù)進(jìn)行空間疊加,統(tǒng)計(jì)其數(shù)量,分析各站點(diǎn)在服務(wù)區(qū)內(nèi)服務(wù)人口和接駁公交車站數(shù)量上的分布特征。對(duì)該指標(biāo)進(jìn)行核密度分析,對(duì)核密度獲取結(jié)果進(jìn)行等級(jí)劃分,以表示各個(gè)站點(diǎn)的人口服務(wù)壓力。

3 軌道交通分區(qū)建設(shè)現(xiàn)狀分析

3.1 運(yùn)營(yíng)里程現(xiàn)狀

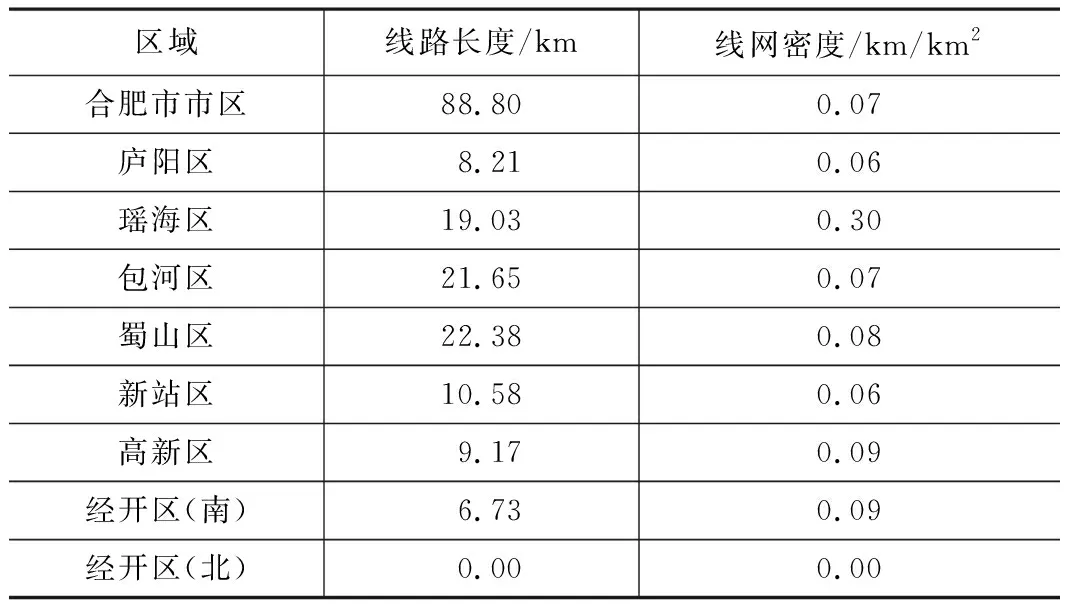

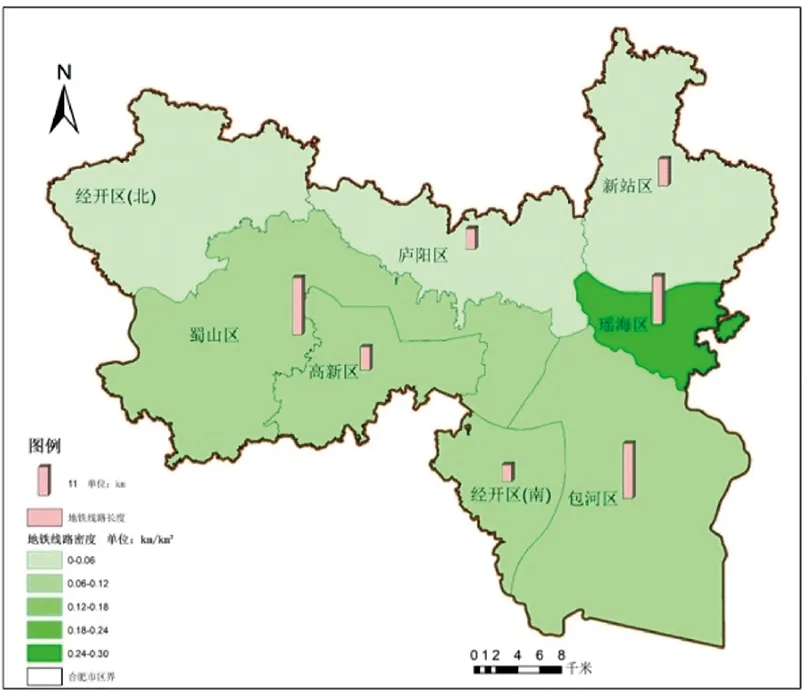

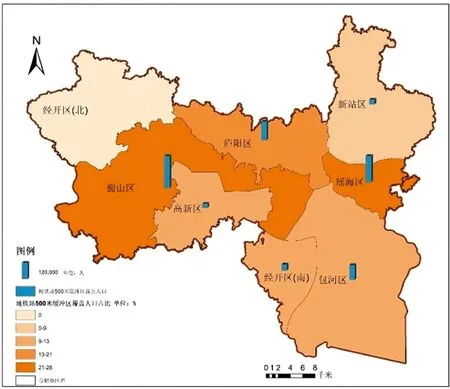

合肥市共有7個(gè)行政區(qū),其中經(jīng)開區(qū)在空間上分為北區(qū)和南區(qū)兩部分。除經(jīng)開北區(qū)外,合肥市其他行政區(qū)域均有軌道交通線路覆蓋。蜀山區(qū)所含軌道交通線路最長(zhǎng),達(dá)到 22.38 km,而軌道交通線路密度最大的區(qū)是瑤海區(qū),其密度達(dá)到了 0.3 km/km2。廬陽(yáng)區(qū)和新站區(qū)在軌道交通里程和線路密度上均處于全市落后地位,這主要是由于合肥北部人口密度相對(duì)低于中部和南部,且面積較大,發(fā)展也相對(duì)落后。隨著北城區(qū)建設(shè)的不斷完善,軌道交通的配套建設(shè)也要及時(shí)跟進(jìn)。分區(qū)運(yùn)營(yíng)里程統(tǒng)計(jì)如表1所示,其空間可視化如圖2所示。

各區(qū)軌道交通長(zhǎng)度統(tǒng)計(jì) 表1

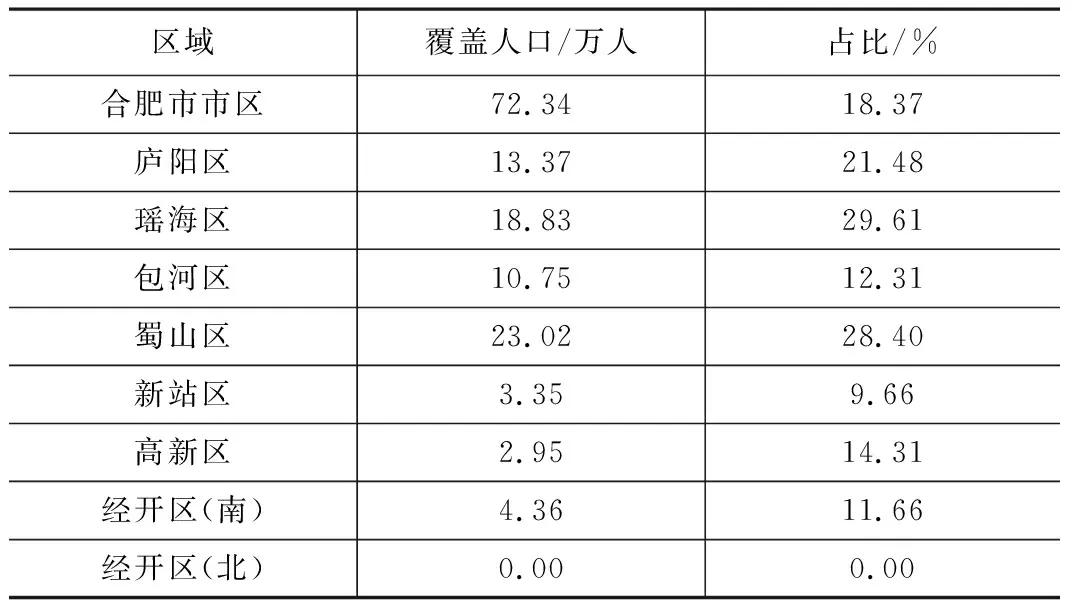

3.2 站點(diǎn)服務(wù)現(xiàn)狀

整體來(lái)看,合肥市地鐵站點(diǎn)500 m服務(wù)區(qū)覆蓋人口不到20%,總體偏低,合肥市地鐵建設(shè)尚在初級(jí)階段。對(duì)比來(lái)看,瑤海區(qū)和蜀山區(qū)地鐵覆蓋人口比例較高,接近三成。這是因?yàn)檫@兩個(gè)區(qū)的軌道交通線路經(jīng)過的都是人口稠密地區(qū),未來(lái)新建的4,5號(hào)線依然會(huì)經(jīng)過這兩個(gè)區(qū),其軌道交通覆蓋人口將會(huì)進(jìn)一步提升;而新站區(qū)和經(jīng)開區(qū)則偏低,地鐵覆蓋度不足,居民選擇地鐵出行相對(duì)困難,一方面是這兩個(gè)區(qū)面積較大人口較分散,另一方面區(qū)域內(nèi)軌道線路較為匱乏。具體分區(qū)情況如表2和圖2所示:

圖2 2020年合肥市分區(qū)軌道線路概況

地鐵站點(diǎn)500 m服務(wù)區(qū)覆蓋人口統(tǒng)計(jì) 表2

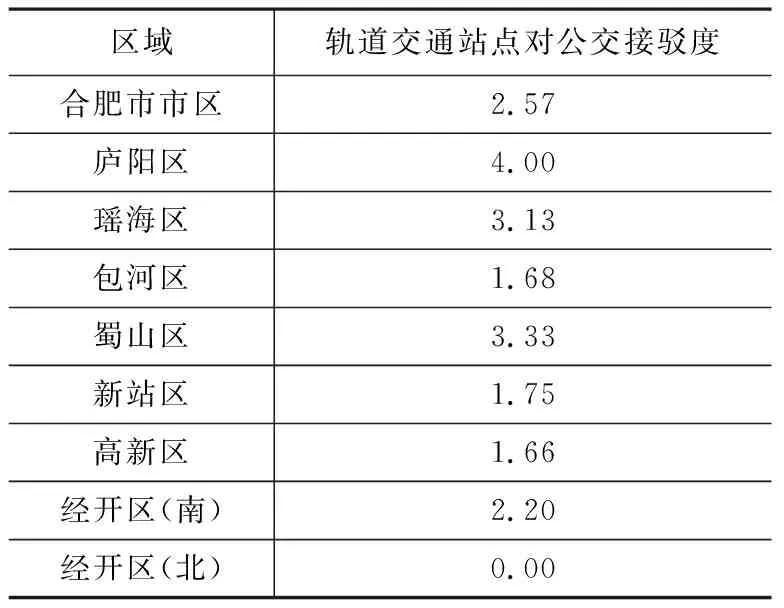

3.3 軌道交通接駁現(xiàn)狀

軌道交通站點(diǎn)接駁度指一個(gè)軌道交通站點(diǎn)周邊 500 m服務(wù)范圍內(nèi)連接其他各類型交通站點(diǎn)的數(shù)量。該指標(biāo)越高,此區(qū)域軌道交通站點(diǎn)與其他類型站點(diǎn)的接駁越好。從表3中可見,合肥市市區(qū)平均每個(gè)地鐵站點(diǎn) 500 m服務(wù)區(qū)內(nèi)有2.57個(gè)公交站點(diǎn),其中平均接駁度最高的為廬陽(yáng)區(qū),平均每個(gè)地鐵站 500 m范圍內(nèi)擁有4個(gè)公交站點(diǎn);最低的是高新區(qū),僅有1.66個(gè)。接駁度越高,代表該區(qū)域地鐵對(duì)公交的換乘更便捷,市民出行選擇更豐富,交通運(yùn)轉(zhuǎn)效率更高。高新區(qū)、包河區(qū)和新站區(qū)這幾個(gè)接駁度較低的區(qū)需要加強(qiáng)地鐵站點(diǎn)和公交站點(diǎn)的配套規(guī)劃,提升公交和地鐵的聯(lián)動(dòng)能力,以提高區(qū)域內(nèi)公共交通綜合水平。

圖3 地鐵站點(diǎn)500 m服務(wù)區(qū)覆蓋人口

軌道交通站點(diǎn)接駁情況 表3

4 軌道交通站點(diǎn)服務(wù)分析

4.1 合肥市站點(diǎn)服務(wù)人口統(tǒng)計(jì)

對(duì)軌道交通1,2,3號(hào)線的三類服務(wù)區(qū)的服務(wù)人口進(jìn)行統(tǒng)計(jì),其中:

1號(hào)線500 m服務(wù)區(qū)共服務(wù)152 828人,1 000 m服務(wù)區(qū)共服務(wù) 473 930人,1 500 m服務(wù)區(qū)共服務(wù) 624 262人。合肥市城區(qū)總?cè)丝诩s393萬(wàn)人,一號(hào)線服務(wù)人口約占總?cè)丝诘?5%;

2號(hào)線500 m服務(wù)區(qū)共服務(wù)278 601人,1 000 m服務(wù)區(qū)共服務(wù) 703 164人,1 500 m服務(wù)區(qū)共服務(wù) 915 907人。2號(hào)線服務(wù)人口約占總?cè)丝诘?3%;

3號(hào)線500 m服務(wù)區(qū)共服務(wù)334 183人,1 000 m服務(wù)區(qū)共服務(wù) 722 549人,1 500 m服務(wù)區(qū)共服務(wù) 1 088 206人。3號(hào)線服務(wù)人口約占總?cè)丝诘?7%。

三條線路1 500 m服務(wù)區(qū)總共覆蓋了2 183 640人,占到合肥市總?cè)丝诘募s55%。

4.2 合肥市站點(diǎn)服務(wù)壓力分析

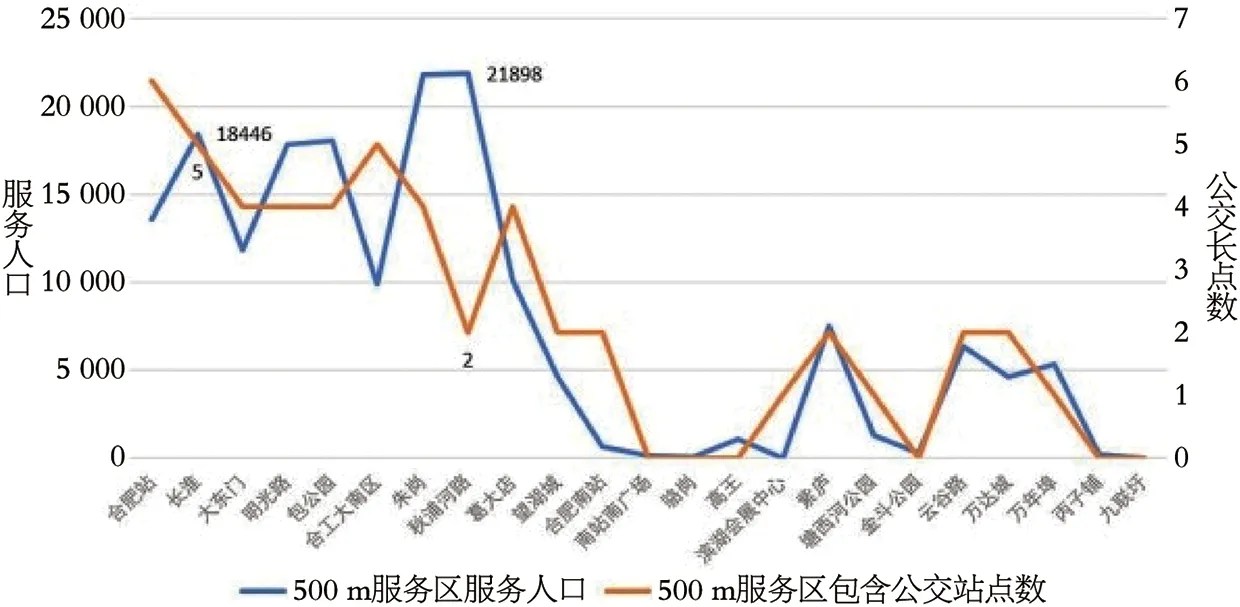

接駁度定義:目標(biāo)設(shè)施點(diǎn)周圍沿路網(wǎng)通行 500 m范圍服務(wù)區(qū)內(nèi)所擁有的其他類公交轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施的數(shù)量(此處選取公交車站為例),接駁度越高,說(shuō)明該站點(diǎn)周邊公共交通設(shè)施越豐富,轉(zhuǎn)運(yùn)能力越強(qiáng),人員流動(dòng)效率高。如圖4展示的是一號(hào)線各站點(diǎn) 500 m服務(wù)區(qū)服務(wù)人口和其接駁度情況。

圖4 軌道交通1號(hào)線接駁度統(tǒng)計(jì)圖

選取長(zhǎng)淮站和秋浦河路站為例,長(zhǎng)淮站 500 m服務(wù)區(qū)內(nèi)共生活 18 000余人,擁有5個(gè)公交站點(diǎn),秋浦河路站 500 m服務(wù)區(qū)內(nèi)工生活 21 000余人,卻只有2個(gè)公交站點(diǎn)。說(shuō)明秋浦河路地鐵站附近公交設(shè)施嚴(yán)重不足,居民出行方式受限,一方面會(huì)造成許多本可以選擇公交出行的居民不得不選擇地鐵,加重地鐵運(yùn)載壓力,造成早晚高峰地鐵站擁堵,另一方面,需乘公交車出行的居民以及從該站下地鐵轉(zhuǎn)乘公交的乘客也會(huì)受制于站點(diǎn)的數(shù)量而花費(fèi)更多時(shí)間排隊(duì)或者步行到更遠(yuǎn)的車站乘車。

在此基礎(chǔ)上,本實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)全合肥市所有軌道交通站點(diǎn)服務(wù)人口及其 500 m服務(wù)區(qū)公交站點(diǎn)接駁情況,結(jié)合其服務(wù)人口數(shù)量,歸一化后將兩個(gè)指標(biāo)進(jìn)行核密度分析,在此基礎(chǔ)上對(duì)各個(gè)站點(diǎn)的服務(wù)壓力進(jìn)行分級(jí),繪制如圖5所示專題圖:

圖5 2019年合肥市各軌道交通站點(diǎn)服務(wù)壓力

從圖5可知,軌道交通接駁壓力較大的地區(qū)主要集中在:

(1)大東門到合肥站一帶,該地區(qū)為合肥市中心區(qū)的核心商業(yè)區(qū),小范圍內(nèi)有大量居民住宅及火車站,客運(yùn)站,及地鐵換乘車站,客流壓力大,需尤其注意配套設(shè)施建設(shè)和節(jié)假日及早晚高峰的人流疏導(dǎo),未來(lái)可考慮新增軌道交通線路,增設(shè)公交線路和公交、出租車和網(wǎng)約車停泊站點(diǎn),老舊城區(qū)改造和道路拓寬等工程,提升該區(qū)域交通運(yùn)轉(zhuǎn)能力

(3)北城區(qū)一里井、海棠站附近,包河區(qū)葛大店-朱崗附近,省博物院站附近。以上三個(gè)區(qū)域分別位于合肥北城區(qū)主干道臨泉路沿線,包河區(qū)主干道包河大道核心路段,蜀山區(qū)主干道習(xí)友西路與翡翠路交口。該三處的共同特點(diǎn)是周圍有大量居民小區(qū),屬于住宅密集型地段,人口密度大,需重點(diǎn)考慮早晚上下班高峰時(shí)期的客運(yùn)壓力,未來(lái)可考慮新增地鐵支線,新增路面公交,以及增加解決最后一公里問題的共享單車,共享電瓶車數(shù)量及其停車點(diǎn)的數(shù)量,以緩解交通壓力。

(3)西七里塘站及其周邊站點(diǎn),西七里塘為換乘車站,同時(shí)也是合肥主城向西南方向政務(wù)區(qū)、高新區(qū)的交通樞紐,尤其是向南的政務(wù)區(qū)擁有大量寫字樓,企業(yè)密度大,是很多合肥人工作的地方,因此西七里塘承擔(dān)了老城區(qū)與高新、政務(wù)區(qū)之間的通勤換乘的重任,加上本身所處地帶住宅較多,早晚高峰時(shí)段極易造成人流擁堵。未來(lái)可考慮多增設(shè)幾條南北走向的軌道交通線路,以緩解該站點(diǎn)的換乘壓力,同時(shí)豐富該區(qū)域立體交通網(wǎng)絡(luò),形成地下軌道、高架、路面共同運(yùn)轉(zhuǎn)的高效交通樞紐。

5 結(jié) 語(yǔ)

十三五期間,合肥市軌道交通實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有,從單線時(shí)代到換乘時(shí)代,僅僅用了不到5年的時(shí)間,雖然相比其他中部省會(huì)城市尚有一定差距,但到2020年年底,合肥已接近擁有5條軌道交通線路,建設(shè)速度位列中部城市第一,不斷追趕其他城市的發(fā)展腳步,這正是“合肥速度”最好的體現(xiàn)。

習(xí)近平總書記指出,我國(guó)的主要矛盾已經(jīng)變成“人民日益增長(zhǎng)的物質(zhì)文化需要同不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾”,合肥市在軌道交通事業(yè)的發(fā)展過程中也要避免“不平衡不充分”的發(fā)展模式,既不盲目追求發(fā)展速度,也注意到各區(qū)間協(xié)調(diào)均衡,做到站點(diǎn)布局合理、井然有序,配套設(shè)施建設(shè)完善,交通運(yùn)轉(zhuǎn)效率會(huì)更高。

軌道交通極大地豐富了市民的出行選擇,增加了城市交通運(yùn)轉(zhuǎn)效率和能力,為城市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)了強(qiáng)勁動(dòng)力。相信隨著4、5號(hào)線的陸續(xù)開通運(yùn)營(yíng),合肥軌道交通的服務(wù)人口將繼續(xù)增加,服務(wù)質(zhì)量將進(jìn)一步提高,讓越來(lái)越多的百姓享受到軌道交通帶來(lái)的便利。