深圳市某深基坑變形監測數據與分析

唐永澤

(深圳市勘察測繪院(集團)有限公司,廣東 深圳 518000)

1 引 言

近年來,隨著國民經濟的迅猛增長,全國各省市的城市建設也隨之增加,為保證城市建設的安全,根據相關要求,必須對其進行安全監測[1]。深基坑中監測一般包括:水平位移監測、沉降監測、水位監測、支護結構深層水平位移監測、支撐軸力等監測項目。各項監測項目中技術難度較高的是水平位移監測。傳統的基坑位移監測方法有視準線法、小角法、極坐標法、前方交會法、后方交會法等[2]。本文將以深圳某深基坑為例,選用不同監測方法分別進行坐標測量,并對監測數據進行精度對比分析,再選取精度符合相關規范條件且滿足實際監測工作需要的測量方法。

2 各種坐標測量方法原理與精度分析

2.1 角度前方交會法原理和精度分析

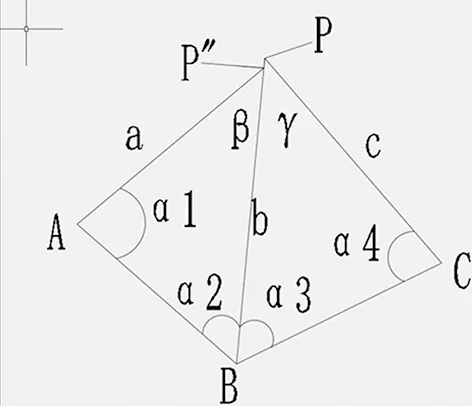

前方交會法通過觀測兩個已知點角度與邊長計算未知點的坐標[3]。如圖1所示:

圖1 角度前方交會法原理示意圖

已知ABC三點坐標,為計算未知監測點P的坐標,分別觀測得出α1、α2、α3、α4的角度值。根據以上數據可以分別測出P(Xp,Yp)和P″(Xp',YP')的坐標。交會角分別為β與γ,所以

P″點點位的中誤差公式為:

P點點位的中誤差公式為:

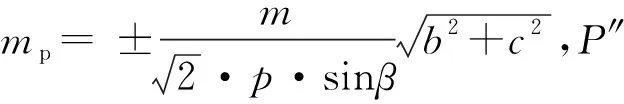

2.2 邊長前方交會法原理和精度分析

邊長前方交會即通過測量邊長Sb、Sb,以計算出未知監測點p點坐標(圖2)。通常測量兩條邊即可求出p點坐標,但是在實際工作中,為了提高p點坐標的精度,通常情況下我們采用三邊交會法或者是多邊交會法。其中兩條邊用于求得p點坐標,剩下邊用于檢驗。

圖2 邊長前方交會法原理示意圖

根據公式可以推導出邊長前方交會法公式:

由以上公式可知,在我們日常監測中,使用三邊交會法進行監測為了提高P點交會的點位精度,我們需要選取三邊中最接近于正交的兩邊計算坐標,去剩余一邊進行核驗。

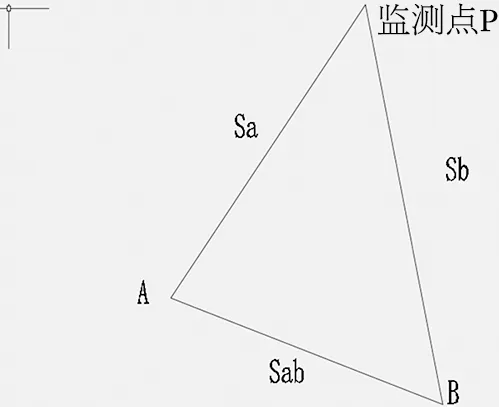

2.3 極坐標法原理和精度分析

極坐標法是根據已知控制點用一個角度和一段距離來測設點的平面位置[4]。

如圖3所示,將全站儀架在測站點A,先瞄準后視點B,測得AB方向水平角,然后再旋轉儀器瞄準監測點P,測得AP方向水平角,AP的斜距和A~P點的天頂距。

圖3 極坐標法原理示意圖

計算步驟如下:先利用氣象元素和檢定的加常數于乘常數將斜距計算出AP之間的實際斜距,然后根據測量的天頂距和實際斜距計算出AP的高差和平距;再利用AB的方位角和AB、AP的水平角計算出AP的方位角;再利用三角函數計算出P點的坐標和高程。

可知誤差來源主要分為:加常數和乘常數的誤差;氣象元素的觀測誤差;水平角測量誤差;天頂距測量誤差;大氣折射誤差。考慮實際情況,我們在這里著重研究水平角測量誤差情況。

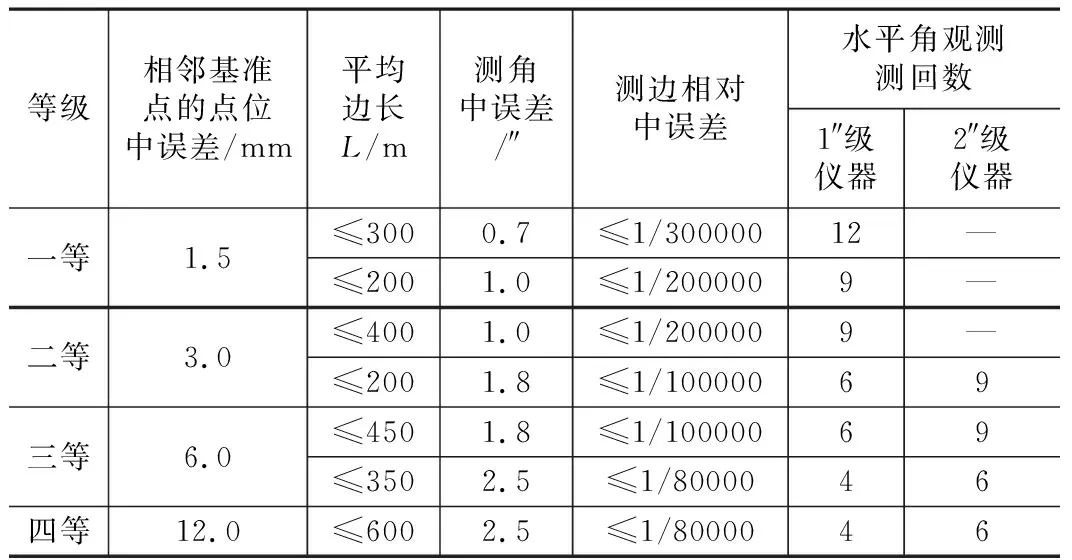

水平角誤差的大小是與所對應的測量等級相關,根據工程測量規范GB25526-2007表10.2.4規定,測量等級與相應的測角中誤差如表1所示:

水平位移監測基準網的主要技術要求 表1

其中m1為縱向觀測中誤差,m2為橫向觀測中誤差,u為邊長觀測單位長度中誤差,mβ為測角中誤差,若不考慮系統誤差和起算點位誤差,則總中誤差為

由以上兩個公式可得極坐標測量點的點位中誤差公式為:

根據極坐標測量法的誤差公式可知:

(1)在實際工作中,根據規范要求在測量中測點到后視點的邊長盡可能在 200 m以內,或者盡可能滿足測點到后視點的邊長與測點到監測點的邊長相一致,避免由于后視方向上的誤差被放大而影響監測點的精度。

(2)為保證后視方向的精度可檢驗,應布設兩個或者多個后視點,用這兩個方向的夾角與觀測值進行檢驗后視點是否牢靠。

(3)在判定監測點是否穩定時,應結合實際情況根據測點至監測點的距離進行判定。

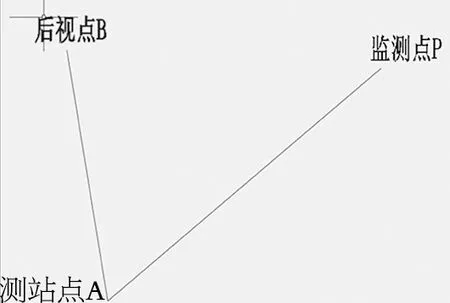

2.4 邊角后方交會原理和精度分析

在位置點P架設全站儀,測出從P點到已知點A、B的距離和方向角,從計算出P點的坐標,再去測得未知監測點i。示意圖如圖4所示:

圖4 邊角后方交會原理示意圖

根據測量數據計算出Sab、Spa、Spb距離,再根據余弦定理求出夾角α、β,并通過α、β、γ計算三角閉合差,并進行等權分配可得測站點坐標:

再通過計算出的測站點坐標去計算監測點坐標:

Xi=XP+Sip*cos(αPb+αi)

Yi=YP+Sip*sin(αPB+αi)

由于在實際監測工作中,基準點通常采用強對中裝置,根據計算公式分析可知主要誤差來源為:測角誤差,測邊誤差。為保證測量數據的精度,本文采用TS60全站儀進行數據采集,測距精度為 0.6 mm+1 ppm,測角精度0.5″;采用測量數據軟件包CODAPS模擬交會,分別模擬在對稱與非對稱交會中測站精度的影響。

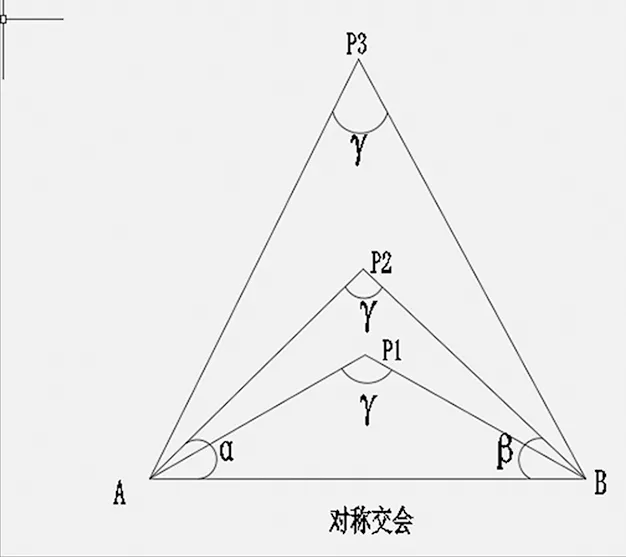

(1)對稱交會如圖5所示:

圖5 對稱交會示意圖

經過軟件模擬計算,測點精度與交會角γ關系表格如圖6所示:

圖6 后方交會角與點位精度關系折線圖

交會角γ越小成果精度越低,反之越高[5]。通過模擬函數并求極限可知,當交會角γ小于30°的時候,交會精度會顯著降低且當交會角度γ大于90°時,測點P精度在 1 mm以內。

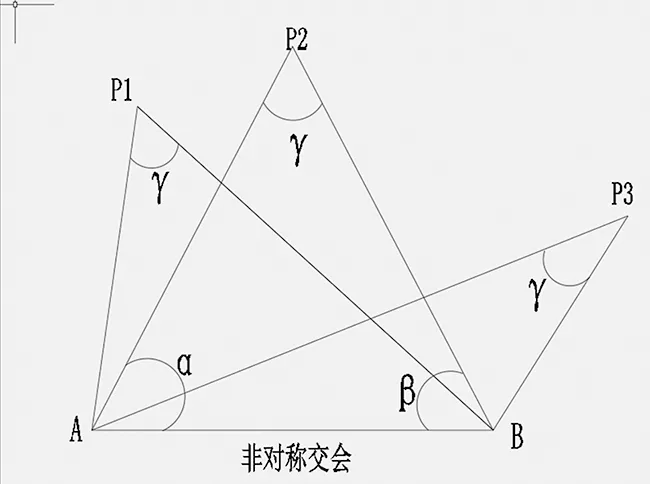

(2)非對稱交會如圖7所示:

圖7 非對稱交會示意圖

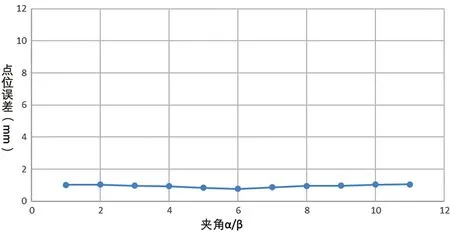

經過軟件模擬計算,測點精度與交會角γ關系表格如圖8所示:

圖8 點位誤差與夾角α/β關系折線圖

通過曲線分析可知,當固定交會角γ時,變化兩個基準點A、B的夾角α、β,交會點P的精度不會發生明顯的變化。

后方交會由于是自由設站不考慮設站點的對中誤差,那么監測點的精度公式為:

公式中ms為測距中誤差;γ為交會角。

3 四種方法優缺點對比分析

在實際應用過程中,幾種方法各有各的優點與缺點。在控制測量過程中,各個控制點之間距離較短,組成圖形確定,儀器精度滿足的情況下,角度前方交會法的精度最高。但考慮到在監測過程中,可能存在施工檢驗、樁機施工、堆放施工器材等干擾通視的實際情況且測量距離較遠,極坐標法與邊角后方交會法使用起來要較其他兩種方法更方便,所以本文著重分析極坐標與邊角后方交會法的優缺點。

(1)根據上文中極坐標法的點位坐標中誤差公式可知極坐標法的優缺點:

①極坐標的點位中誤差與圖形無關,但與測量距離的遠近有關[6]。

②極坐標法在距離較短時測量精度較高,并且可以通過增加測回數提高測量精度。

③可以通過架站點和后視點都需要使用強制對中裝置來減小對中誤差,但是在實際施工過程中,隨著施工而導致周邊環境的變化可能存在架站點與監測通視的視野變成不通視的情況,也可能存在隨著周邊環境的變化架站點無法對全部監測點進行測量的情況。

④在測距距離較長時,測量精度會降低。

(2)根據上文中邊角后方交會法的點位坐標中誤差公式可知邊角后方交會法的優缺點:

①邊角后方交會法受圖形影響,當交會網形結構選擇不合理的時候,測量成果的精度會顯著降低;

②由于邊角后方交會網線類型與星形網,基準點之間不存在閉合網形,這導致測量成果抗粗差能力較弱;

③由于邊角后方交會法在進行交會后,一般架站點P距離監測點較近,所以測量精度不易受到基準點與監測點之間的距離影響;

④由于邊角后方交會法不在基準點上架設儀器,所以基準點選擇埋設范圍靈活,可以根據相關規范要求,在基坑開挖深度3~4倍范圍外相對的穩定區域埋設監測點。

4 工程實例中邊角后方交會精度分析

4.1 工程實例

以深圳某深基坑為例,根據建筑設計圖紙,3層地下室區域基坑底標高為 44.6 m,5層地下室區域基坑底標高為 37.1 m及 34.9 m,結合規劃及現狀地面標高,基坑開挖深度為 7.6 m~17.9 m,基坑周長約 600 m,面積約 17 600 m2。在基坑開挖過程中,導致基坑水平位移發生偏移。根據相關規范規定,在施工過程需對該邊坡及時進行監測,并提供及時有效的監測數據,由于該處通視條件不佳,測量視野易受堆放的施工材料阻擋及周邊電塔阻擋。

基坑周邊位移監測點為W1-W6。A、B、C、D四個點為基準點,P為測站點。圖9為基坑平面示意圖。

圖9 基坑平面示意圖

結合現場實際施工條件,采用極坐標法和邊角后方交會法混合使用來對其進行監測,可以便捷有效地測得臨時工作基點的坐標,不需要進行儀器對中,節約外業人員操作時間,求得臨時工作基點的坐標再對其他監測點進行測量。

4.2 邊角后方交會法精度估算

本工程采用儀器為TS60全站儀進行數據采集,測距精度為 0.6 mm+1 ppm,測角精度0.5″。后方交會測定架站點P,水平角與平距均觀測兩測回,通過使用間接平差公式估算可得P點坐標精度為mxp=myp=0.37 mm。結合實際情況,Si(測距)100 m為最遠距離,交會角與PA方向角合為45°,方向中誤差為mαPA=±0.6″,則可以得監測點的坐標精度為:

mxi=myi=±0.92 mm

在本工程中,基坑水平位移監測允許值為 30 mm,為保證變形監測的精度,則要求監測點的坐標精度優于水平位移監測允許值的1/10~1/20。則本工程監測點的坐標中誤差應該小于 1.5 mm~3.0 mm。因此邊角后方交會測量精度是滿足本工程的精度需求的。

4.3 工程實測數據分析

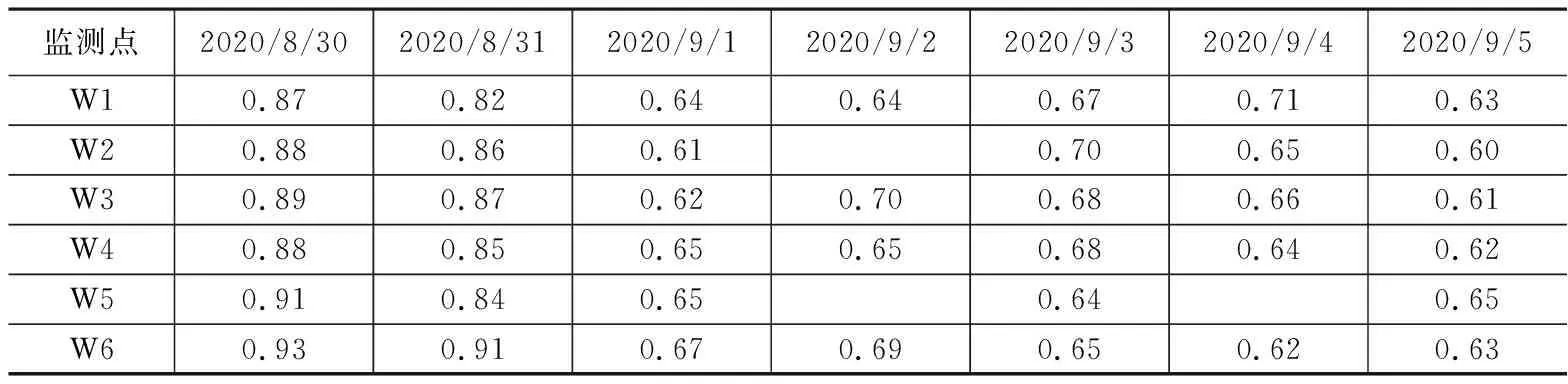

根據該工程實際頻率,開挖期間監測頻率為1天/1次。圖10為部分水平位移累計值-時間成果表。

圖10 基坑坑頂水平位移累積量-時間變化曲線圖

根據每次監測結果,對基準點與監測點進行分析,基準點之間應采用“空點法”進行檢驗,即每次測量的時候固定采用2個或者3個基準點進行測量,測量得出其他基準點或者是工作基點的坐標然后將其進行平差。經過多次測量驗證得出穩定的基準點或者是工作點并進行反向驗證。當每次所測的坐標與上期測量的坐標相差不大于

其中μ為本工程根據設計或者規范要求的水平位移精度所對應的坐標中誤差;n則表示兩個基準點之間觀測站站數。

可以認為基準點這兩次監測期間沒有發生變形。除了單純對比兩次的監測成果,更應分析累計的監測成果,如若遇見監測點兩次之間變化量小,但是隨著多次監測,基準點的累計值具有不斷變大的趨勢時,我們應該認為該基準點發生了變形。位移監測點坐標中誤差統計表如表2所示。

位移監測點坐標中誤差統計表 表2

5 結 論

通過闡述、說明、對比4種測量水平位移的原理及誤差原因,并結合實際工程為例子,我們發現全站儀邊角后方交會法在水平位移變形監測中可以取得良好的效果。該方法基準點埋設、聯測便捷,可以良好地適用于基坑在監測期間復雜多變的情況。結合本文的工程具體實施情況,我們得出以下結論:

(1)邊角后方交會適用于深基坑中的水平位移監測工作中,精度滿足建筑物變形二等位移的精度要求。

(2)邊角后方交會受圖形影響較大,交會角度越小,后方交會精度越低。在交會角低于30°時,精度會顯著降低,后方交會角度應于90°時,后方交會出測站點的精度優于 1 mm。

(3)在實際監測工作中,容易發生基準點被破壞或者被阻擋的情況,在現場條件允許時,應該在基坑四個方向布設基準點。

(4)條件允許的情況下,可選用測角精度高的儀器進行監測并埋設強制對中裝置來提高精度[7]。

(5)測量時盡量在天氣情況良好的情況下進行日常監測,避免大霧或者是折光等影響干擾測量精度。一般來說,垂直角越小,折光誤差越小,測角精度越高,所以實測時垂直角基本控制在25°以內[8]。