經濟轉型視域下的地方政府投資與資源錯配

龐明川 寧賦憲

摘 要:地方政府投資既是對資源的直接配置,也會通過改變公共服務供給的結構和分布來影響資源的流動與配置。在粗放型經濟增長方式下的高速增長階段,地方政府在“GDP增長競爭”中有過度投資的傾向,并偏向于實現短期內更快的經濟增長而忽視資源配置效率的提高;同時,在城市化的快速推進和經濟增長極的培育過程中,地方政府投資會加劇公共服務非均等化,并可能通過“虹吸效應”促使資源在大城市、發達地區及重點領域過度聚集,進而加劇地區資源錯配。在集約型經濟增長方式下的高質量發展階段,地方政府投資轉向適度,并注重效率提升和公共服務均等化,將有利于減輕資源錯配。采用2007—2019年中國29個樣本地區數據的分析表明:總體上看,地方政府投資強度(人均地方政府投資)增加在一定程度上加劇了地區資源錯配,且地區經濟對國有企業的依賴度越高,該負面影響越大;當環境規制強度過低和過高時地方政府投資強度增加都會加劇資源錯配,而在適度的環境規制強度下地方政府投資強度增加可以減輕資源錯配,表明從高速增長向高質量發展的經濟轉型有利于地方政府投資對資源錯配的改善,但跨越發展階段的過激轉型政策也不利于資源配置優化和經濟高質量發展;在資源配置過度時地方政府投資強度增加會加劇資源錯配,而在資源配置不足時會減輕資源錯配;在東部地區和西部地區地方政府投資強度增加會加劇資源錯配,而在中部地區會減輕資源錯配。在發展方式轉變和經濟轉型過程中,要進一步深化政府投資體制改革和要素市場化配置改革,促進公共服務均等化,提高資源流動和配置效率;全面深化國有企業改革,提升國有企業生產效率和資源配置能力;適度提高環境規制強度,促進地區資源配置優化和經濟高質量發展。

關鍵詞:地方政府投資;資源錯配;資本錯配;勞動力錯配;要素錯配;經濟轉型;環境規制

中圖分類號:F120.3;F812.45 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8131(2021)0-0001-17

一、引言

改革開放以后,中國經濟總量持續高速增長,創造出舉世矚目的發展奇跡,其中地方政府投資在刺激經濟增長方面發揮了重要作用。但是在分權激勵下的地方競爭中,地方政府往往更偏向于選擇粗放型經濟增長方式,忽略要素配置的有效性和市場化以及經濟增長的環境代價,進而在一定程度上造成產能過剩、產業結構趨同、生產效率低下等資源錯配現象,而資源錯配又會進一步加劇生產效率較低、環境污染較大等問題。可見,非市場化因素導致的結構性資源錯配及其衍生問題已經成為阻礙中國經濟高質量發展的一大掣肘。2020年3月20日,《中共中央 國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》中指出,要“清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法,進一步減少政府對要素的直接配置。”《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》也明確提出,要“破除制約要素合理流動的堵點,矯正資源要素失衡錯配,從源頭上暢通國民經濟循環。”作為政府部門對資源要素進行直接配置的重要渠道之一,地方政府投資與地區資源錯配的關系需要進一步厘清。

資源錯配是相對資源有效配置而言的,如果資源可以自由流動并實現投入產出的“帕累托最優”,那么就實現了資源的有效配置,資源錯配則是偏離了這種理想狀態。Hsieh和Klenow(2009)認為,由于存在扭曲性楔子(Wedge),生產要素價格發生扭曲將導致資源錯配[1]。現有文獻通常將資源錯配的影響因素劃分為兩類:一是內生性因素,比如市場機制不健全導致的要素摩擦、要素流動成本、不完全競爭等(張建華 等,2015;戴小勇,2018)[2-3]。二是外生性因素,比如政府干預形成的地方保護、進入壁壘等。其中,政府干預對資源配置的影響是多方面的,包括政策實施和直接的經濟行為。一方面,地方政府可以通過產業、財政、金融等政策使得不同的微觀經濟主體面臨不同的發展環境和融資約束,進而帶來資源錯配(李欣澤 等,2018)[4];政府部門還可以通過核發營業執照、原材料管制等行政管理方式對某些行業設置進入壁壘,制約要素資源在不同市場上自由流動,進而帶來資源錯配(胡本田 等,2020;王曙光 等,2021)[5-6]。另一方面,政府本身也擁有一定的資金(主要是財政收入),進而可以通過投資來影響資源配置。直接研究地方政府投資與資源錯配關系的文獻不多。部分學者認為政治晉升和財政利益激勵等容易誘導地方政府的過度投資和財政競爭,并將進一步加劇資源錯配(周黎安,2007;張衛國 等2011;宋美喆,2021)[7-9]。也有學者認為地方政府對純公共物品或準公共物品的投資有利于區域間經濟聯系,降低了要素流動成本(馬光榮 等,2020)[10]。

雖然已有文獻對地方政府投資與資源錯配的關系進行了有益探討,但是相關研究主要從理論層面進行分析,缺乏實證檢驗,關于地方政府投資影響資源錯配的方向及作用機制的研究也不夠深入。本文認為,地方政府投資對地區資源配置狀況的影響主要在于兩個方面:一方面,地方政府投資本身就是一種資源配置行為,如果其配置效率不高,比如生產要素被過多地配置到低生產率水平的經濟主體中,將直接產生資源錯配,進而降低地區資源的整體配置效率。另一方面,地方政府投資主要集中在公共服務和產品部門,如果其存在明顯的區域和領域偏向性,比如更多地投資到城市和交通設施建設,則會導致公共服務的非均等化,而公共服務狀況是影響資源流動和配置的重要因素,因而地方政府投資可能通過改變公共服務供給的結構和分布來影響資源的流動方向和配置效率。總體來看,地方政府投資既可能通過糾正市場失靈、引導產業轉型升級來減輕資源錯配,也可能由于“投資涌潮”或激進投資而加劇資源錯配。因此,在不同的情形下,地方政府投資可能有不同的資源錯配效應,其中經濟發展方式是決定性因素之一。

當前,中國正在積極轉變經濟發展方式,已由高速增長階段轉向高質量發展階段。在從粗放型經濟增長向集約型經濟增長的轉型過程中,促進資源節約與環境保護是重點領域,中央政府愈加重視環境保護和環境治理工作,地方政府的政績考核也由“唯GDP政績觀”發展為包含環境治理指標的“多元政績觀”。那么,這種轉變會對地方政府投資的資源錯配效應產生怎樣的影響,是需要進一步研究的重要課題。同時,國有企業在中國國民經濟發展中占據主體地位,地方政府與國有企業間的利益關聯是否會影響地方政府投資的資源錯配效應也是值得深入探討的問題。有鑒于此,本文在已有研究的基礎上,從經濟轉型的角度進一步探究地方政府投資影響資源錯配的理論機制以及國企依賴度和環境規制在其中的作用,并采用2007—2019年中國29個樣本地區的數據進行實證檢驗。

本文的邊際貢獻主要在于:第一,較為系統地分析地方政府投資影響資源錯配的機制與效果,并進行實證檢驗;第二,基于地方政府與國有企業的利益關聯,分析地區經濟對國有企業依賴程度對地方政府投資的資源錯配效應的影響,并進行調節效應檢驗;第三,基于經濟發展方式的轉變,從經濟轉型視角分析環境規制強度變化對地方政府投資的資源錯配效應的影響,并進行門檻效應檢驗。上述研究,不但可以豐富和拓展地方政府投資與資源錯配關系的研究,并為進一步的研究提供理論參考、思路啟發和方法借鑒,還可以為全面深化要素市場化配置改革和國有企業改革以及在“碳達峰、碳中和”背景下的環境規制政策優化提供有益啟示,進而促進地區要素資源配置效率的提高和經濟高質量發展。

二、理論分析與研究假說

1.粗放型經濟增長方式下地方政府投資的資源錯配效應及國企依賴度的調節效應

從中國的實際情況來看,在傳統的粗放型經濟增長方式下,“GDP增長競爭”可能帶來地方政府的過度投資,進而加劇資源錯配程度。在以GDP增長為核心的地方政府績效考核和地方官員晉升激勵下,各地通常會制定較高的經濟增長目標并采取一定經濟干預措施確保目標的實現,以期在“GDP增長競爭”中獲勝(吳非 等,2021)[11]。因此,作為拉動地區經濟增長的有效手段之一,地方政府投資往往被過度使用(朱金鶴 等,2021)[12]。刺激GDP增長的投資沖動會促使地方政府產生“財政機會主義”思想,為爭奪有限的生產資源,一些投資額度大、短期見效快的項目成為各地政府投資的重點對象,導致產能過剩和重復建設現象普遍存在。為保持較高的GDP增速,地方政府不但傾向于投資資源密集型、勞動密集型領域,而且還會對其采取一定保護措施,大量資本、勞動力等要素在低生產率領域聚集,造成價值鏈低端鎖定,也導致要素資源難以通過市場機制有序退出和再配置,并可能使高生產率企業和產業因要素投入不足而難以擴大規模和進一步發展。因此,在這種情況下,地方政府投資的增加可能加劇重復建設、產能過剩以及“僵尸企業”等現象,進而提高資本、勞動力等要素資源的錯配程度。

同時,在經濟趕超和快速城市化的發展階段,地方政府投資的偏向性將導致公共服務的非均等化,進而通過“虹吸效應”加劇資源錯配。在快速城鎮化進程中,地方政府更傾向于投資大城市建設。大城市依靠雄厚的財政實力不斷擴大投資規模,提升當地基礎設施和公共物品的供給結構和能力;同時,大城市優質的投資環境、教育和醫療服務、就業機會等不斷吸引周邊地區的資本、勞動力等生產要素進入,并進一步提高城市競爭力。城市利用“虹吸效應”吸入周邊地區生產要素后,不僅在其內部可能造成資源冗余,資本與勞動力的不匹配還會導致部分生產要素難以發揮應有的邊際效用,形成資源配置過度,同時也使得周邊地區因要素資源配置不足而發展受阻,并形成惡性循環,進一步加劇經濟發展的不平衡。此外,地方政府的投資規模往往是與其經濟發展水平正相關性的,這使得大城市的地方政府投資總量更大,新增投資衍生出的就業吸引力、資本聚集效應更強,進一步導致要素資源過度向大城市流動,加劇了大城市與小城市之間的資源錯配。同時,在各地爭相培育經濟增長極和地區主導產業的過程中,地方投資也會產出類似的資源錯配效應,導致資源要素可能在發達地區和重點領域過度聚集。如果沒有外部干預,這會使得經濟發展呈現“強者恒強,弱者恒弱”的局面,并造成區域間資源錯配(李建華 等,2016)[13]。

此外,地區經濟增長更多地依賴國有企業可能會增強地方政府投資的資源錯配效應。首先,分稅制改革削弱了地方政府財權,使得預算內財政收入結構發生重大調整,國有資本經營收入成為地方財政收入的重要組成部分。因此,國有及國有控股企業產值占GDP比重越高的地區,其國有資本經營收入對當地經濟增長和財政收入的貢獻往往越大,地方財政為政府投資提供資金的能力也越強,此時地方政府投資更易進入投資短視誤區,放大“GDP增長競爭”的作用,并進一步加劇資源錯配。其次,地方政府投資的項目往往更多地由國有企業承建,有政府信用背書的國有企業更易獲得信貸支持,且相較于民營企業資金成本更低,這不但會導致要素價格扭曲,還可能產生國有部門對民營部門的“信貸侵占”,使得要素資源過度配置于國有企業,加劇資源錯配。最后,相比民營企業,國有企業中的產能過剩和效率較低現象較為突出(張璇 等,2019)[14],在地區經濟發展對國有企業依賴程度較高的地區,地方政府更可能向低效率的國有企業乃至“僵尸企業”輸血,部分低效率國有企業難以有序退出市場將會侵占高效率企業的發展空間。

基于上述分析,本文提出研究假說H1:在粗放型經濟增長方式下的高速增長階段,地方政府投資規模增加會加劇資源錯配程度;同時,地區經濟增長對國有企業的依賴程度越高,地方政府投資的資源錯配效應越大。

2.經濟轉型的效果:環境規制的門檻效應

更加重視資源環境問題,促進可持續發展是經濟發展方式轉變的主要表現之一。一方面,環境規制的加強本身有利于降低資源錯配程度(童健 等,2016;韓超 等,2017)[15-16];另一方面,將環境績效納入地方政府考核后也會改變地方政府的財政支出行為,進而提升資源要素配置效率(余泳澤 等,2020)[17]。因此,環境規制強度的變化在一定程度上反映了經濟轉型的進程。基于此,本文選擇從環境規制角度來分析經濟增長方式從粗放型向集約型轉變對地方政府投資的資源錯配效應所產生的影響。

環境規制的強度差異可能導致地方政府投資與資源錯配呈現非線性關系。在粗放型經濟增長方式下,環境規制處于較低水平,政績考核通常以GDP增長為核心,在地區環境治理上也往往是處于“強標準、弱監管”狀態。因此,地方政府為取得更好政績會更加關注以GDP增長為核心的“經濟績效”,施政重點在于發展經濟并提高就業,加上受到的環境約束較小,地方政府主導的投資會更多地流向資源密集型和勞動密集型領域以實現短期的經濟快速增長和就業增加,而要素資源在低端領域聚集還可能導致高端領域的要素投入不足。因此,環境規制較弱時,地方政府投資增加會加劇地區資源錯配程度。

當環境規制處在適當水平時,政績考核方式得以轉換,環境治理成為重要的考核內容,經濟增長方式也隨之向集約型轉變。地方政府不再只關注“經濟績效”,而是“經濟績效”與“環境績效”“資源績效”等并重,單純的“為增長而競爭”也轉為“為增長而競爭+為環境而競爭+為效率而競爭”等多維競爭(吳非 等,2021)[11]。因此,地方政府愈加重視綠色投入和長期投資效益,地方政府投資的重點也由資源密集型、勞動密集型領域轉向知識密集型和技術密集型領域,并依靠創新補償效應沖抵遵循成本(貫君 等,2021)[18],從而帶動轄區內產業轉型升級,并改善資源配置狀況。因此,環境規制適度時,地方政府投資增加會減弱地區資源錯配程度。

然而,經濟發展是一個循序漸進的過程,發展階段和發展方式的轉變也需要穩步推進,過于激進的轉型政策也會損害經濟效率。當環境規制強度高于合理范圍時,尤其是在命令型環境規制工具的嚴格限制下,地方政府為滿足環境治理要求會加大污染治理及環境改善投資,投入大量人力、物力去解決環境問題。地方政府主導的投資過多地偏移到污染治理領域,一方面可能擠占高效率企業的要素投入,另一方面可能導致要素價格扭曲并偏離正常的市場化水平,從而加劇資源錯配。因此,過高的環境規制強度會導致地方政府投資過多地流向污染治理和環境改進領域,而過度的環境治理投資也可能帶來資源錯配。

綜上所述,在過高或過低的環境規制強度下,地方政府投資增加都會加劇資源錯程度,而環境規制處于合理水平時,地方政府投資增加會降低資源錯配程度。據此,本文提出研究假說H2:地方政府投資增加對資源錯配的影響存在環境規制的門檻效應,僅在環境規制處于適度水平時才能降低資源錯配程度。

三、模型設定與變量測度

1.計量模型設定

考慮到“資源錯配”變量具有動態性和延續性,本文采用加入“資源錯配”變量滯后一期的動態面板模型進行實證檢驗,采用該模型不僅能揭示出“資源錯配”變量自身動態變化的特征,還可以在一定程度上克服由于內生性引致的估計偏誤問題。為檢驗研究假說H1的前半部分,本文設定基準動態面板模型(1):

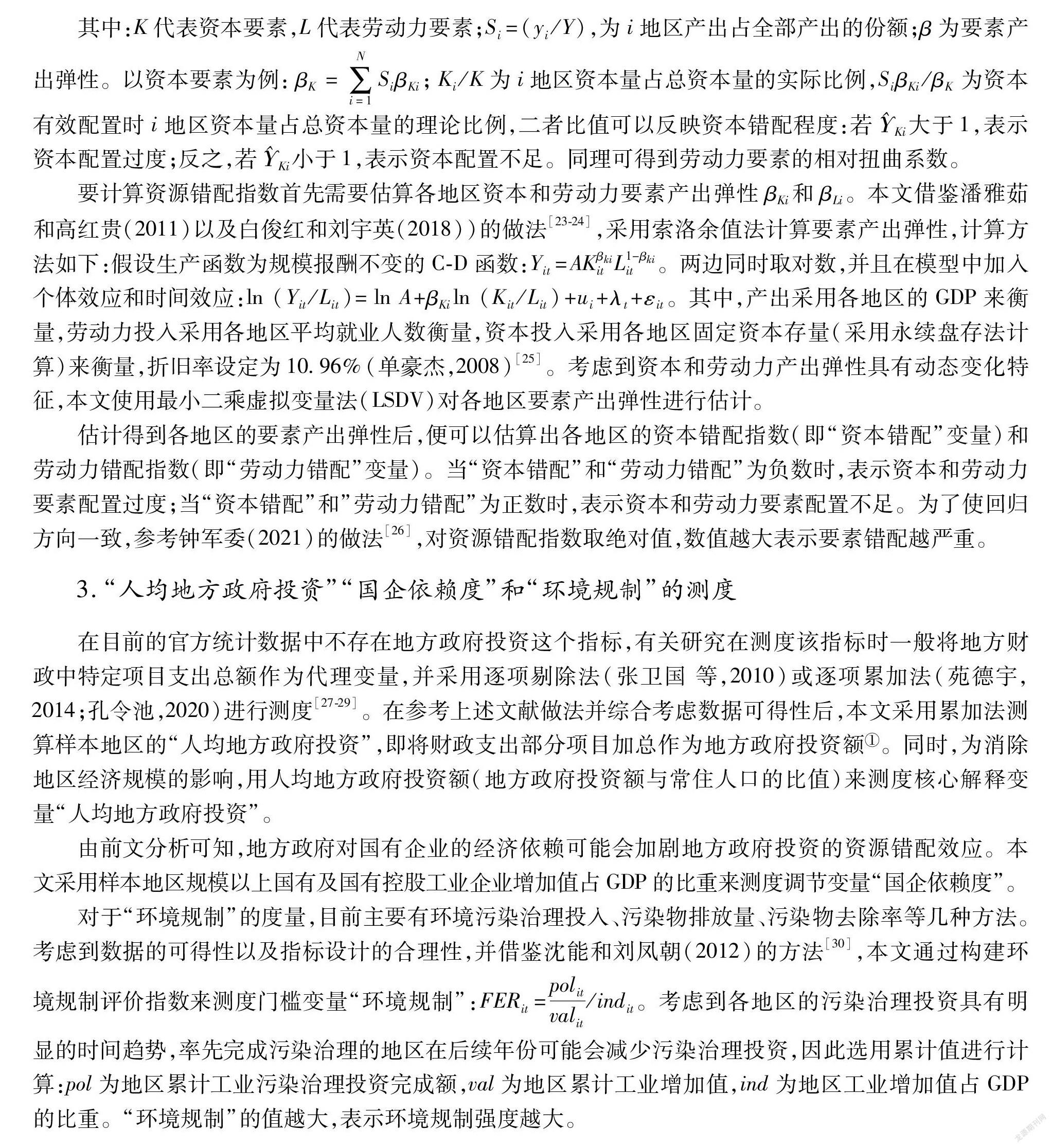

其中,產出采用各地區的GDP來衡量,勞動力投入采用各地區平均就業人數衡量,資本投入采用各地區固定資本存量(采用永續盤存法計算)來衡量,折舊率設定為10.96%(單豪杰,2008)[25]。考慮到資本和勞動力產出彈性具有動態變化特征,本文使用最小二乘虛擬變量法(LSDV)對各地區要素產出彈性進行估計。

估計得到各地區的要素產出彈性后,便可以估算出各地區的資本錯配指數(即“資本錯配”變量)和勞動力錯配指數(即“勞動力錯配”變量)。當“資本錯配”和“勞動力錯配”為負數時,表示資本和勞動力要素配置過度;當“資本錯配”和”勞動力錯配”為正數時,表示資本和勞動力要素配置不足。為了使回歸方向一致,參考鐘軍委(2021)的做法[26],對資源錯配指數取絕對值,數值越大表示要素錯配越嚴重。

3.“人均地方政府投資”“國企依賴度”和“環境規制”的測度

在目前的官方統計數據中不存在地方政府投資這個指標,有關研究在測度該指標時一般將地方財政中特定項目支出總額作為代理變量,并采用逐項剔除法(張衛國 等,2010)或逐項累加法(苑德宇,2014;孔令池,2020)進行測度[27-29]。在參考上述文獻做法并綜合考慮數據可得性后,本文采用累加法測算樣本地區的“人均地方政府投資”,即將財政支出部分項目加總作為地方政府投資額

由于2007年中國實施了新的財政收支分類項目改革,考慮到數據的連貫性,本文使用改革后的財政支出項目分類,將一般公共服務、城鄉社區事務、節能環保、農林水事務、交通運輸、資源勘探、災后重建共7項財政支出項目的合計額作為地方政府投資額的代理變量。。同時,為消除地區經濟規模的影響,用人均地方政府投資額(地方政府投資額與常住人口的比值)來測度核心解釋變量“人均地方政府投資”。

由前文分析可知,地方政府對國有企業的經濟依賴可能會加劇地方政府投資的資源錯配效應。本文采用樣本地區規模以上國有及國有控股工業企業增加值占GDP的比重來測度調節變量“國企依賴度”。

對于“環境規制”的度量,目前主要有環境污染治理投入、污染物排放量、污染物去除率等幾種方法。考慮到數據的可得性以及指標設計的合理性,并借鑒沈能和劉鳳朝(2012)的方法[30],本文通過構建環境規制評價指數來測度門檻變量“環境規制”:FERit=politvalit/indit。考慮到各地區的污染治理投資具有明顯的時間趨勢,率先完成污染治理的地區在后續年份可能會減少污染治理投資,因此選用累計值進行計算:pol為地區累計工業污染治理投資完成額,val為地區累計工業增加值,ind為地區工業增加值占GDP的比重。“環境規制”的值越大,表示環境規制強度越大。

4.控制變量選擇與測度

為了對影響資源錯配的主要因素進行控制并減輕遺漏變量帶來的估計偏誤,本文在借鑒相關研究的基礎上選取如下控制變量:

(1)“市場化程度”(MAR)。市場化程度可以在一定程度上反映資本要素和勞動力要素在市場機制下的流動水平,對于資源配置狀況具有重要影響。本文采用由王小魯、樊綱等人編制的《中國市場化指數數據庫》中樣本地區的市場化指數來測度“市場化程度”,但是該數據庫只有1997—2016年的數據,借鑒馬連福等(2015)的做法[31],使用歷年平均增長率推算得到缺失數據。

(2)“營商環境”(BEI)。鄒薇和雷浩(2021)認為營商環境的改善可以通過降低企業負擔改善資源錯配[32]。本文借鑒段龍龍和王林梅(2021)的研究[33],通過構建包括市場環境、稅收環境、政策環境、生態環境以及基礎設施環境五個維度的指標體系,采用市場化指數、企業稅負率、政府公正與服務效率指數、人均建成區綠化面積以及萬人公路總里程作為替代變量,并采用平均加權法計算得到各樣本地區的綜合營商環境指數,以此來測度“營商環境”。由于缺少2018和2019年的數據,采用歷年平均增長率推算得到缺失數據。

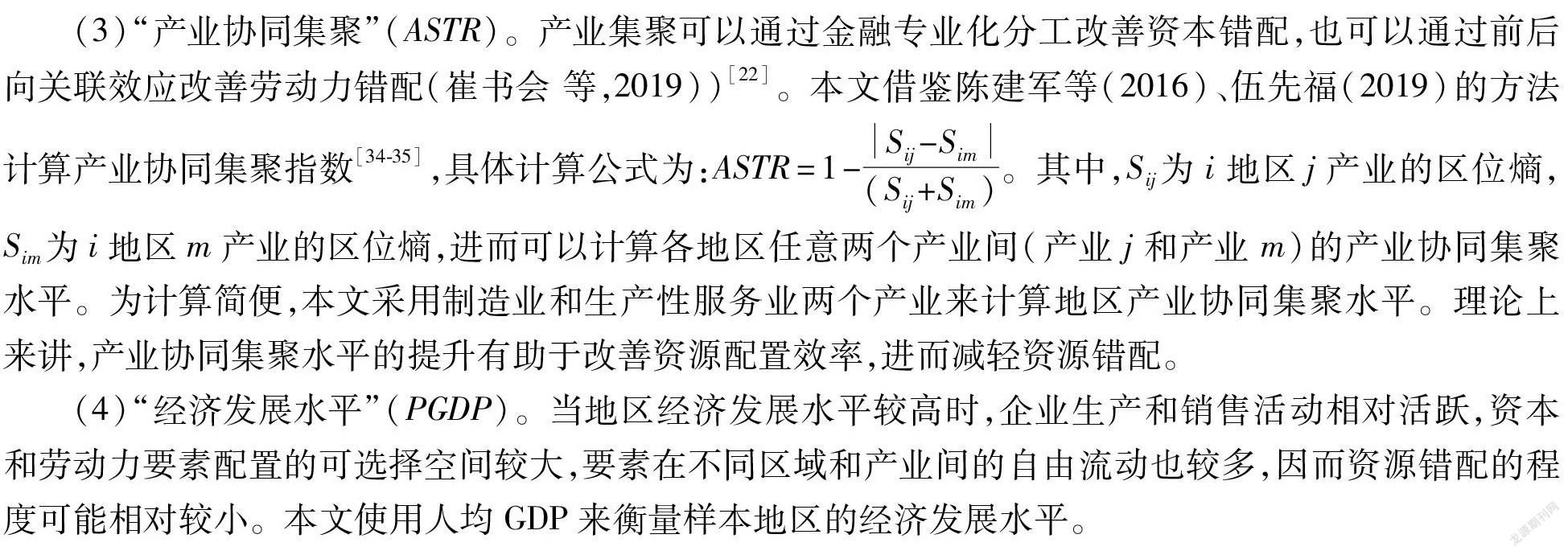

(3)“產業協同集聚”(ASTR)。產業集聚可以通過金融專業化分工改善資本錯配,也可以通過前后向關聯效應改善勞動力錯配(崔書會 等,2019))[22]。本文借鑒陳建軍等(2016)、伍先福(2019)的方法計算產業協同集聚指數[34-35],具體計算公式為:

(4)“經濟發展水平”(PGDP)。當地區經濟發展水平較高時,企業生產和銷售活動相對活躍,資本和勞動力要素配置的可選擇空間較大,要素在不同區域和產業間的自由流動也較多,因而資源錯配的程度可能相對較小。本文使用人均GDP來衡量樣本地區的經濟發展水平。

5.樣本選擇與數據來源

本文以中國大陸(不包括港澳臺地區)的省級區域為研究樣本。由于西藏自治區部分年份數據缺失嚴重,予以剔除;在測算“營商環境”指標時無法獲得重慶市的有效數據,綜合考慮后將重慶市整體歸入四川省合并計算;最終整理得到2007—2019年29個樣本地區的面板數據。相關數據主要來源于相應年度的《中國統計年鑒》《中國財政年鑒》《中國環境年鑒》《中國工業統計年鑒》《中國分省企業經營環境指數報告》以及WIND數據庫,部分缺失數據使用歷年平均增長率推算得到。所有價值變量均利用相應價格指數進行折算:與投資相關的數據利用固定資產價格指數進行折算,GDP數據利用GDP平減指數折算。同時,為使各變量處于同一量級并減少異方差影響,對相關變量進行取對數處理。主要變量的描述性統計結果如表1所示。

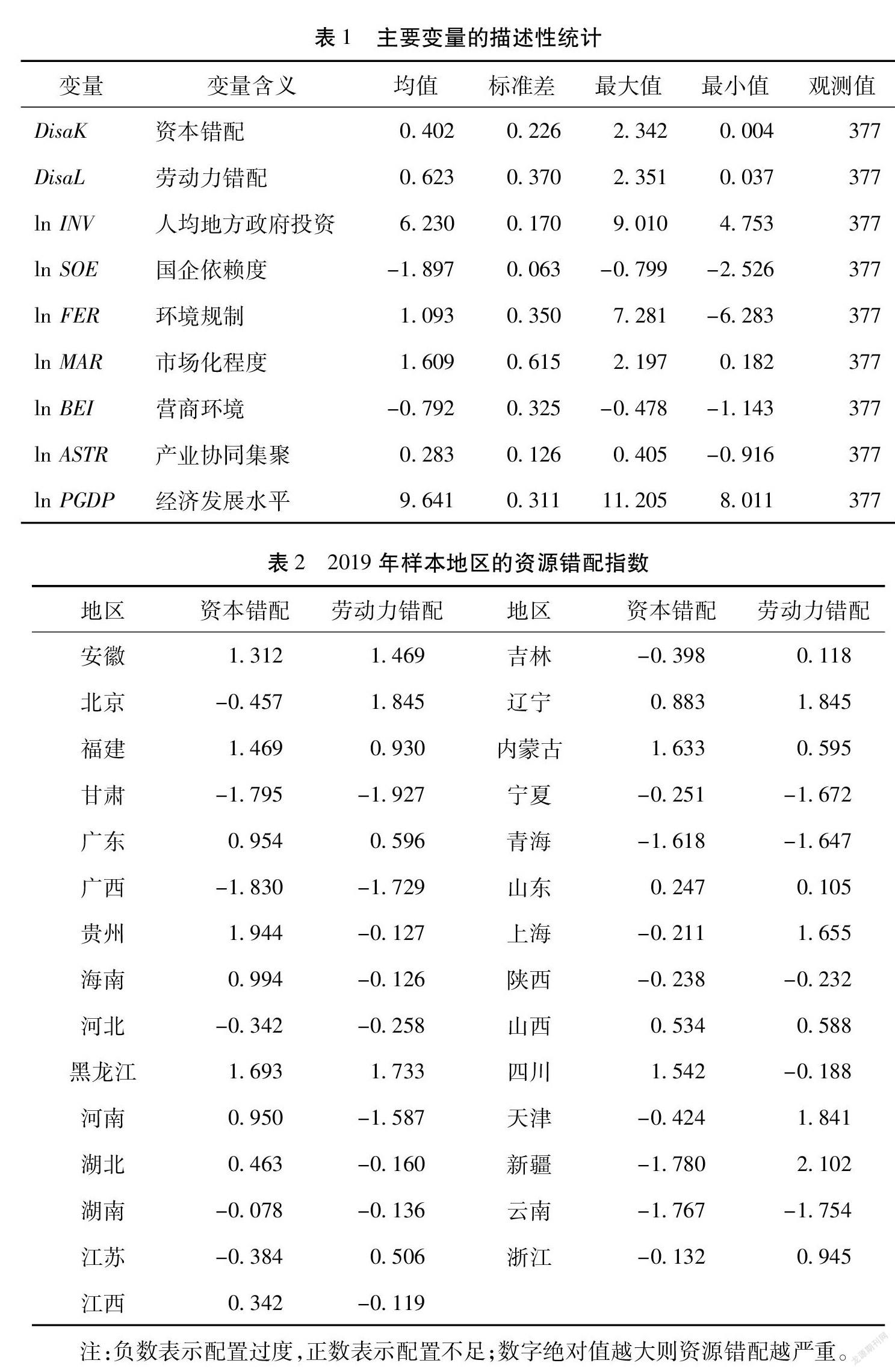

這里以2019年的資源錯配指數(見表2,未取絕對值)為例,對樣本地區的資源錯配情況進行簡要分析。資本錯配在中西部地區比較嚴重,例如:新疆、青海、云南等地區屬于資本配置過度,而四川、貴州、黑龍江、內蒙古等地區則屬于資本配置不足。東部地區由于市場化程度相對較高,營商環境相對較好,資本流動相對暢通,資本錯配程度也相對較輕。區域間資本流動主要受兩方面力量影響:一方面,新古典分配理論認為,資本的“逐利性”使得其呈現出從欠發達地區向發達地區流動的特點;另一方面,資本流動會受到政府干預的影響,例如國家的區域發展戰略和地方政府的產業發展政策等(龐明川,2013)[36]。資本的區域配置既具有市場化流動的特點,又受到宏觀政策的強勢干預,因此存在一定程度的錯配。勞動力錯配方面,在青海、廣西、云南等西部地區屬于勞動力配置過度,北京、天津、江蘇、浙江等東部地區屬于勞動力配置不足。東部地區雖然在醫療、教育、就業機會等方面具有優勢,也吸引了一大批中西部地區勞動力前來就業,但對勞動力的巨大需求使其勞動力要素依然出現短缺。

四、實證結果分析

由于本文涉及的變量均為宏觀經濟變量,為避免模型出現偽回歸,需要進行單位根檢驗。通過LLC檢驗和ADF-Fisher檢驗發現,所有變量在差分后滿足一階單整;為防止某些本不具有平穩性的變量在線性組合后存在長期均衡關系,需要對相關變量進行協整檢驗。本文根據Pedroni提出的協整檢驗統計方法進行面板協整檢驗,結果表明相關變量拒絕了不存在協整關系的原假設。因此,本文所選變量存在面板協整性關系,可以進行下面的實證分析。

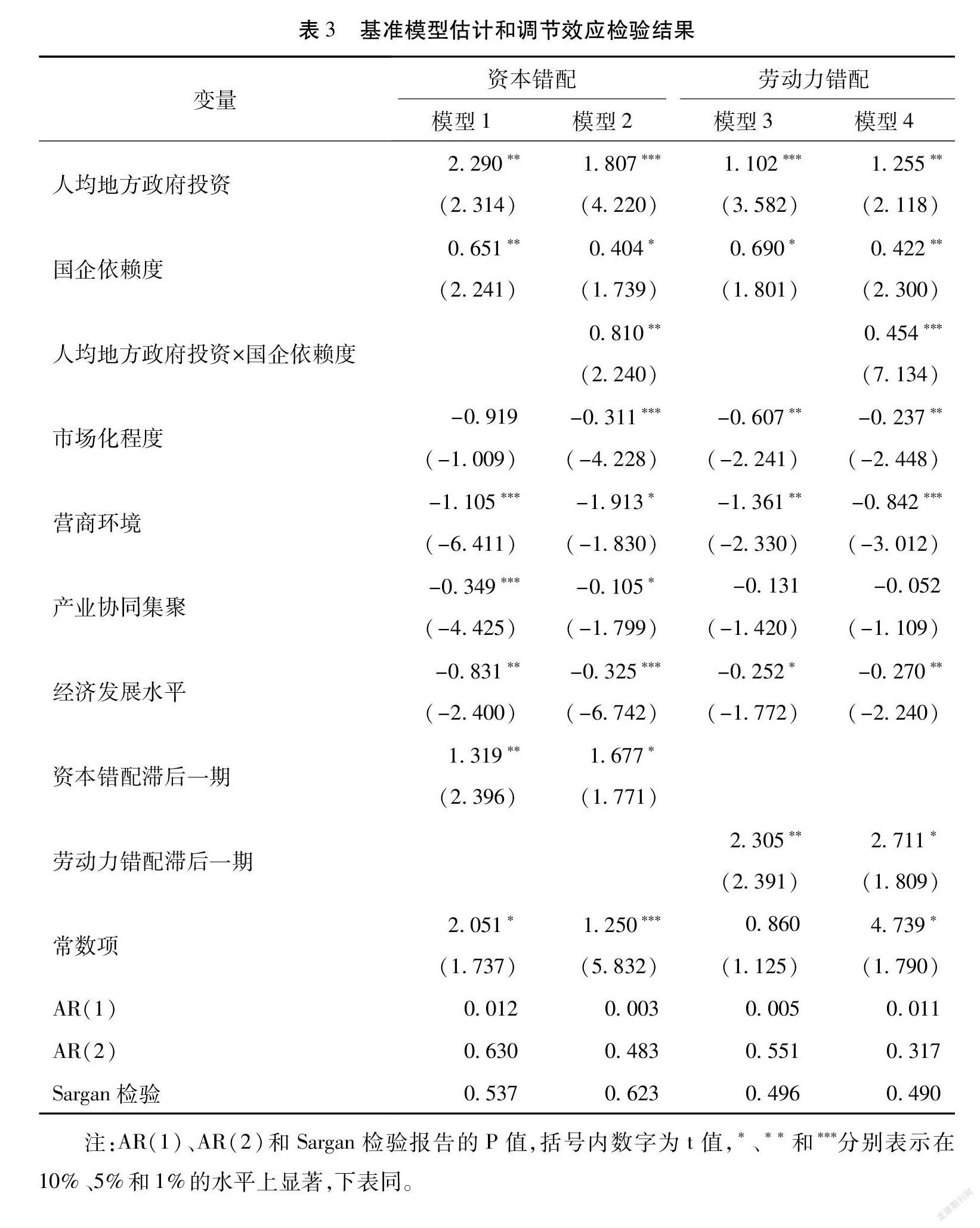

1.基準模型和調節效應檢驗結果

GMM模型是估計動態面板數據的重要工具之一,主要有系統GMM和差分GMM兩種估計方法。差分GMM估計的思想是對原模型進行一階差分變換后將內生變量的滯后變量作為工具變量進行估計,雖然可以緩解內生性帶來的估計偏誤,但是在樣本量有限條件下存在嚴重的弱工具變量問題,從而降低模型估計的準確性。因此,本文采用系統GMM兩步法對所設定的動態計量模型進行估計,估計結果見表3。“資本錯配”和“勞動力錯配”的滯后一期項的估計系數顯著為正,說明資源錯配確實具有時間上的累積性和持續性,構建動態面板模型是合理的。同時,模型也通過了序列相關檢驗和Sargan檢驗:AR(1)檢驗的P值均小于0.05,而AR(2)檢驗的P值均大于0.1,說明殘差序列存在一階自相關但不存在二階自相關;Sargan檢驗對應的P值均大于0.1,說明所有工具變量都是有效的。

在表3的基準回歸模型1和模型3中,“人均地方政府投資”的估計系數均顯著為正,表明地方政府投資的增加會加劇資源錯配,研究假說H1的前半部分得到驗證。在“國企依賴度”的調節效應模型中(表3的模型2和模型4),“國企依賴度”和“地方政府投資×國企依賴度”的估計系數均顯著為正,表明地區經濟對國有企業依賴度的提高不但會加劇資源錯配,還會強化地方政府投資的資源錯配效應,研究假說H1的后半部分得到驗證。

此外,控制變量的回歸結果也基本符合理論預期:(1)“市場化程度”對“資本錯配”和“勞動力錯配”的估計系數均為負,且除了模型1外均顯著,表明地區市場化水平的提高能夠打破要素市場分割,加速勞動力和資本的流動并提高要素匹配度,從而減輕資源錯配程度;(2)“營商環境”的估計系數均顯著為負,表明地區營商環境的改善有利于要素的市場化流動,進而緩解資源錯配;(3)“產業協同集聚”對“資本錯配”的估計系數顯著為負,對“勞動力錯配”的估計系數為負但不顯著,表明產業協同集聚可以形成空間溢出效應,通過整合產業鏈資源緩解資本錯配,但對勞動力錯配的影響不顯著;(4)“經濟發展水平”的估計系數均顯著為負,表明經濟發展水平的提高有利于減輕資源錯配程度。

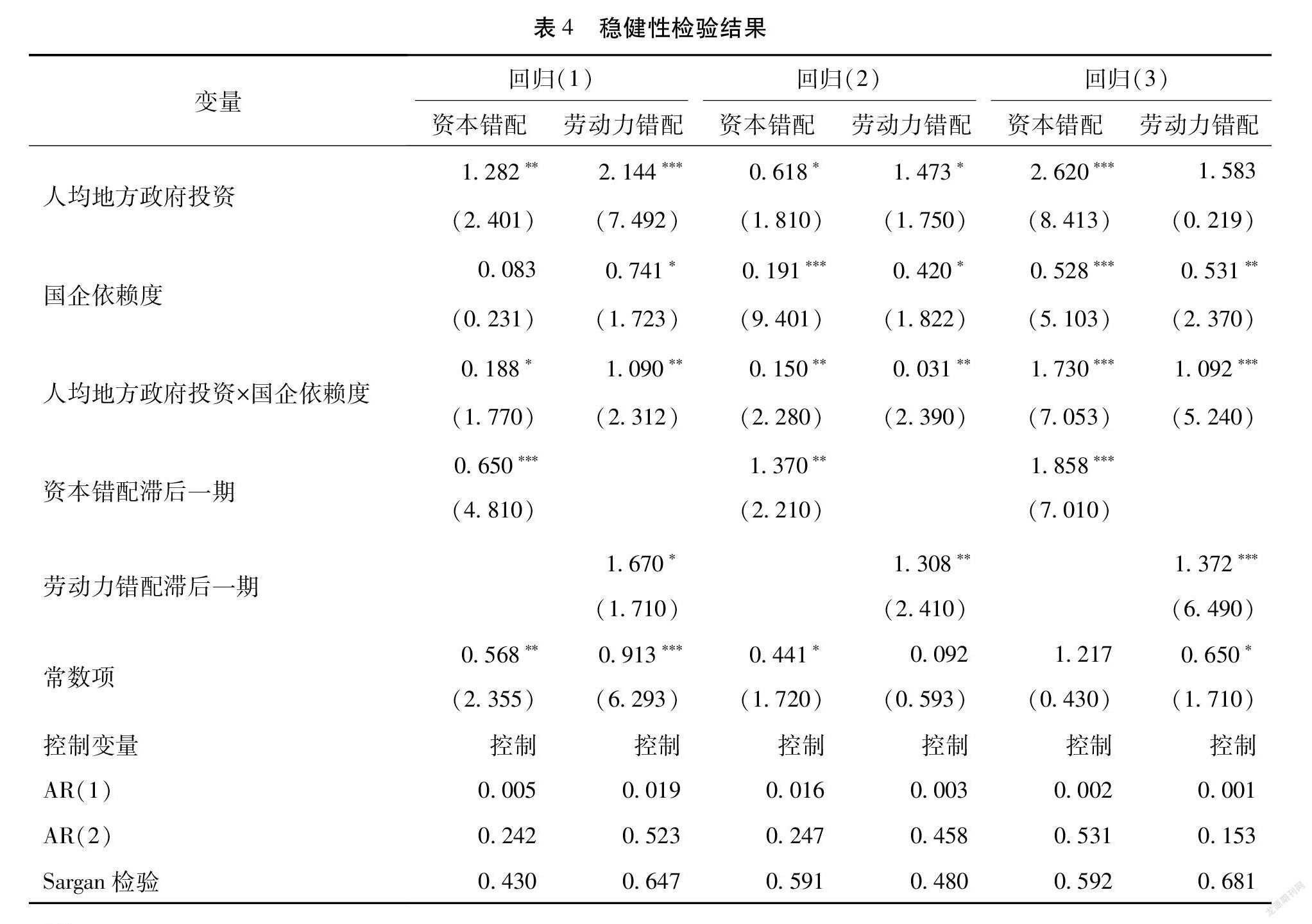

2.穩健性檢驗

本文通過變換“人均地方政府投資”的測度方法以及更換估計方法來對回歸結果進行穩健性檢驗(見表4)。具體而言,回歸(1)采用“地方政府投資額與固定資產投資額的比值”來衡量“人均地方政府投資”;回歸2采用“地方投融資平臺每年發行的城投債數據并進行人均化處理”作為“人均地方政府投資”的代理變量(張路,2020)[37];回歸3采用系統GMM一步法進行模型估計。分析結果顯示,核心解釋變量的系數符號與基準模型分析結果保持一致,表明本文的研究結論具有穩健性。

3.環境規制的門檻效應檢驗

在進行門檻值估計前,需要消除動態面板門檻模型中存在的個體固定效應。傳統的解決方法有組內變換和一階差分兩種,但由于本文模型中“資源錯配”的滯后一期項與個體誤差項的均值存在序列相關,使用組內變換法會導致估計結果不再有效,而使用一階差分法可能會使得誤差項存在負相關。綜合考慮后,本文使用Kremer等(2013)提出的前向正交離差變換法來消除個體效應[38],其核心思想是將樣本值減去該樣本值之后所有樣本值的平均值,經此變換后就消除了誤差項的序列相關問題。消除個體固定效應后,可將各變量按照門檻變量(“環境規制”)進行排序,并運用面板數據最小二乘法估計得到殘差項平方和,選擇使殘差平方和最小的數值作為門檻值的估計值。檢驗結果顯示(見表5),在資本錯配模型和勞動力錯配模型中,“環境規制”均存在顯著的單一門檻和雙重門檻,而三重門檻不顯著。

為了解決模型內生性問題,本文借鑒Cancer和Hansen(2004)以及黃智淋和董志勇(2013)對包含內生解釋變量的動態面板門檻模型的處理方法[39-40],通過估計簡化型方程的方式得到內生變量擬合值(Disa〈it-1),然后將其作為Disait-1

的工具變量代入模型,并借助系統GMM兩步法進行估計。

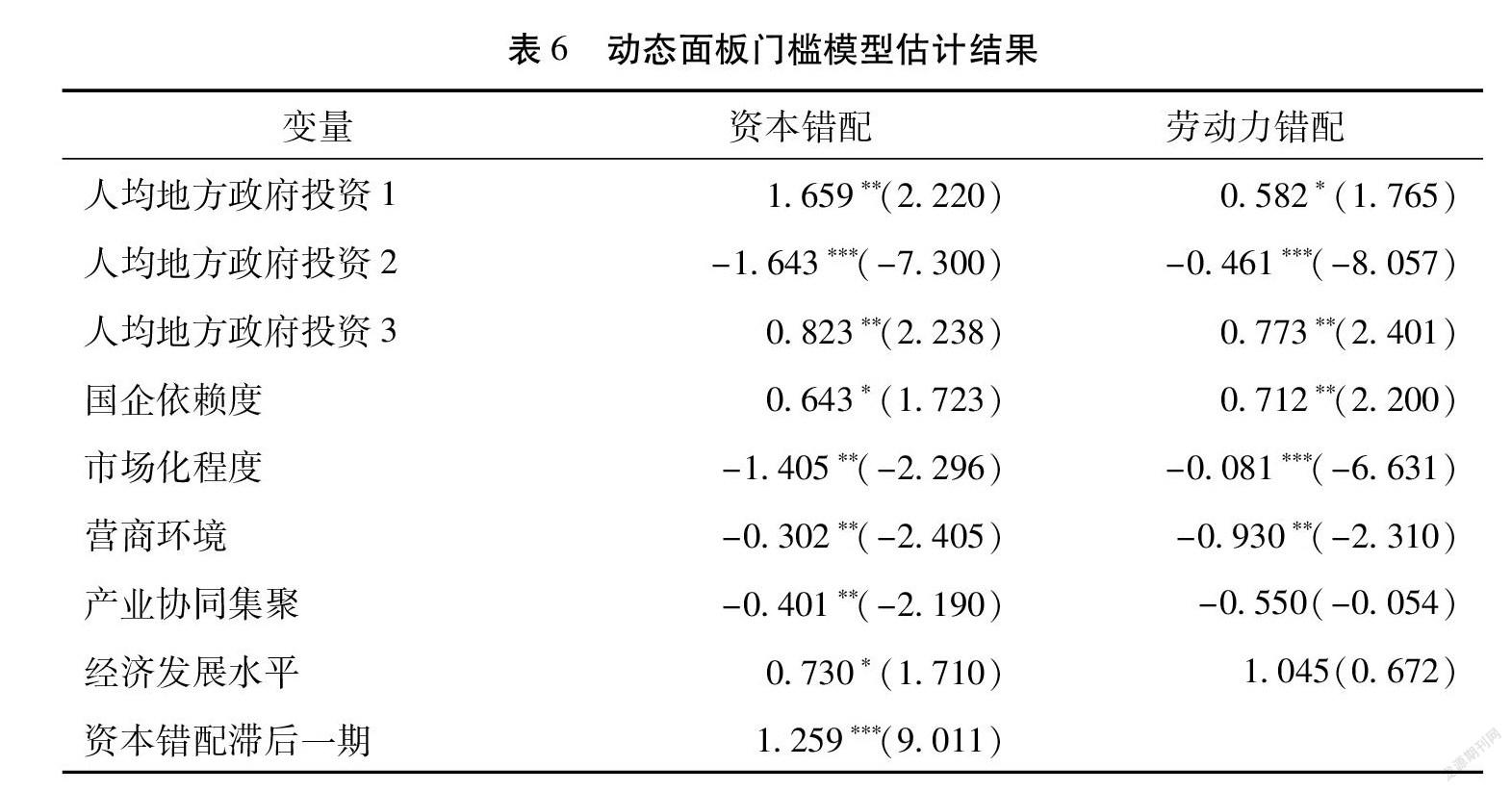

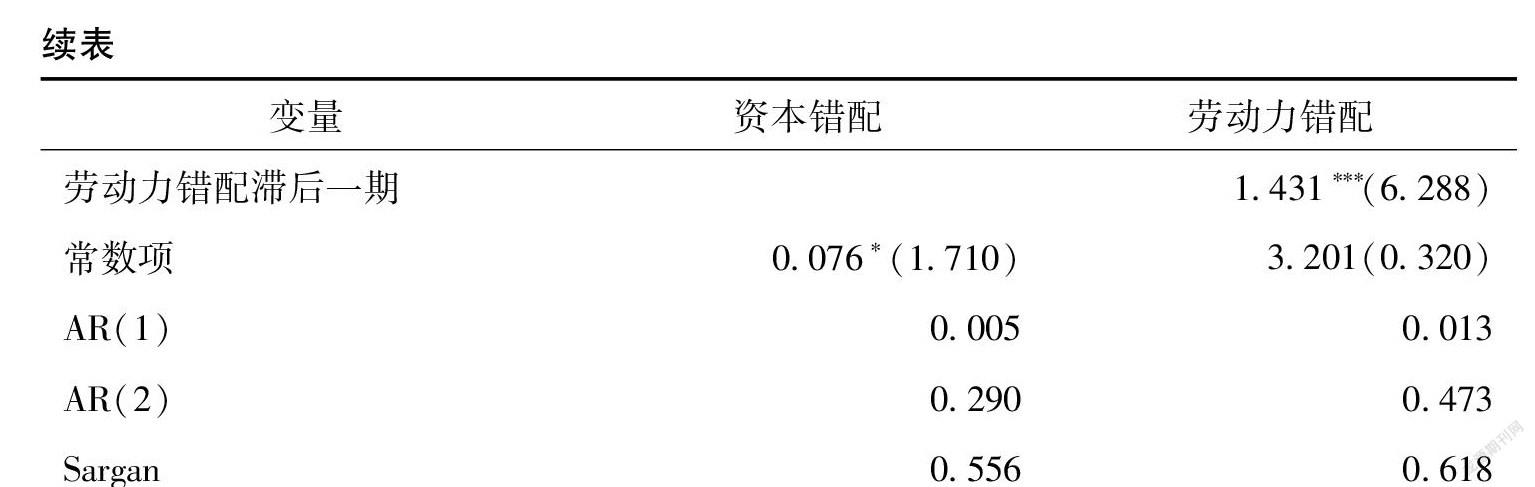

根據表6的回歸結果,Sargan檢驗顯示工具變量設定合理,AR(2)檢驗表明不存在二階序列相關,“資本錯配”和“勞動力錯配”滯后一期項的系數均通過1%水平下的顯著性檢驗,說明“資本錯配”和“勞動力錯配”本身具有動態特征,模型設定合理。

在“環境規制”跨越第一個門檻值之前,“人均地方政府投資”對“資本錯配”和“勞動力錯配”的估計系數均顯著為正,表明在較低的環境規制強度下,地方政府投資強度增加會加劇資源錯配。當“環境規制”處于第一門檻值和第二門檻值之間時,“人均地方政府投資”對“資本錯配”和“勞動力錯配”的估計系數均由正轉負,且在1%水平上顯著,表明當環境規制處于適度水平時,地方政府投資強度增加可以改善資源錯配。當“環境規制”跨越第二門檻值后,“人均地方政府投資”“資本錯配”和“勞動力錯配”的估計系數又轉變成顯著為正,表明當環境規制強度過高時,地方政府投資強度增加會加劇資源錯配。至此,研究假說H2得到驗證。

4.進一步的研究

(1)資源配置過度與配置不足的異質性

由于前文的分析中對“資源錯配”變量取了絕對值,因而不能對資源配置過度與配置不足進行區分。但地方政府投資本身也是一種增加要素資源的行為,地區的初始資源配置狀況(配置過度或配置不足)差異可能會導致其資源錯配效應存在顯著不同甚至相反。從理論上講,原本資源配置就過度的地區已有大量資本、勞動力等要素聚集,并形成要素堆積與擁擠效應,此時新增地方政府投資通過“虹吸效應”吸引更多要素流入,會進一步加大資本和勞動力要素的配置過度;而對于原本資源配置不足的地區來說,地方政府投資也會通過“虹吸效應”吸引要素資源流入,雖然其吸引力相對較小,但也可能在一定程度上改善其資源配置不足的狀況。為檢驗在要素配置過度和要素配置不足情形下地方政府投資的資源錯配效應是否存在差異,本文參考白俊紅和劉宇英(2018)以及鐘軍委(2021)的做法[24][26],將全部樣本劃分為“資源配置過度組”和“資源配置不足組”

將全部樣本根據取絕對值前資源錯配指數的正負符號劃分為兩組(分組后依然取絕對值,這樣可以保證回歸方向的一致性)。使用這種分組方法的不足在于,同一地區在不同年份可能屬于不同組,但目前在這方面沒有更好的分類方法。,并分別進行回歸分析,估計結果與理論預期基本相符(見表7):在“資源配置過度組”中,地方政府投資強度增加會顯著加劇資本配置過度和勞動力配置過度;而在“資源配置不足組”中,地方政府投資強度增加能夠顯著地減輕勞動力配置不足,對資本配置不足也有負向影響但不顯著。

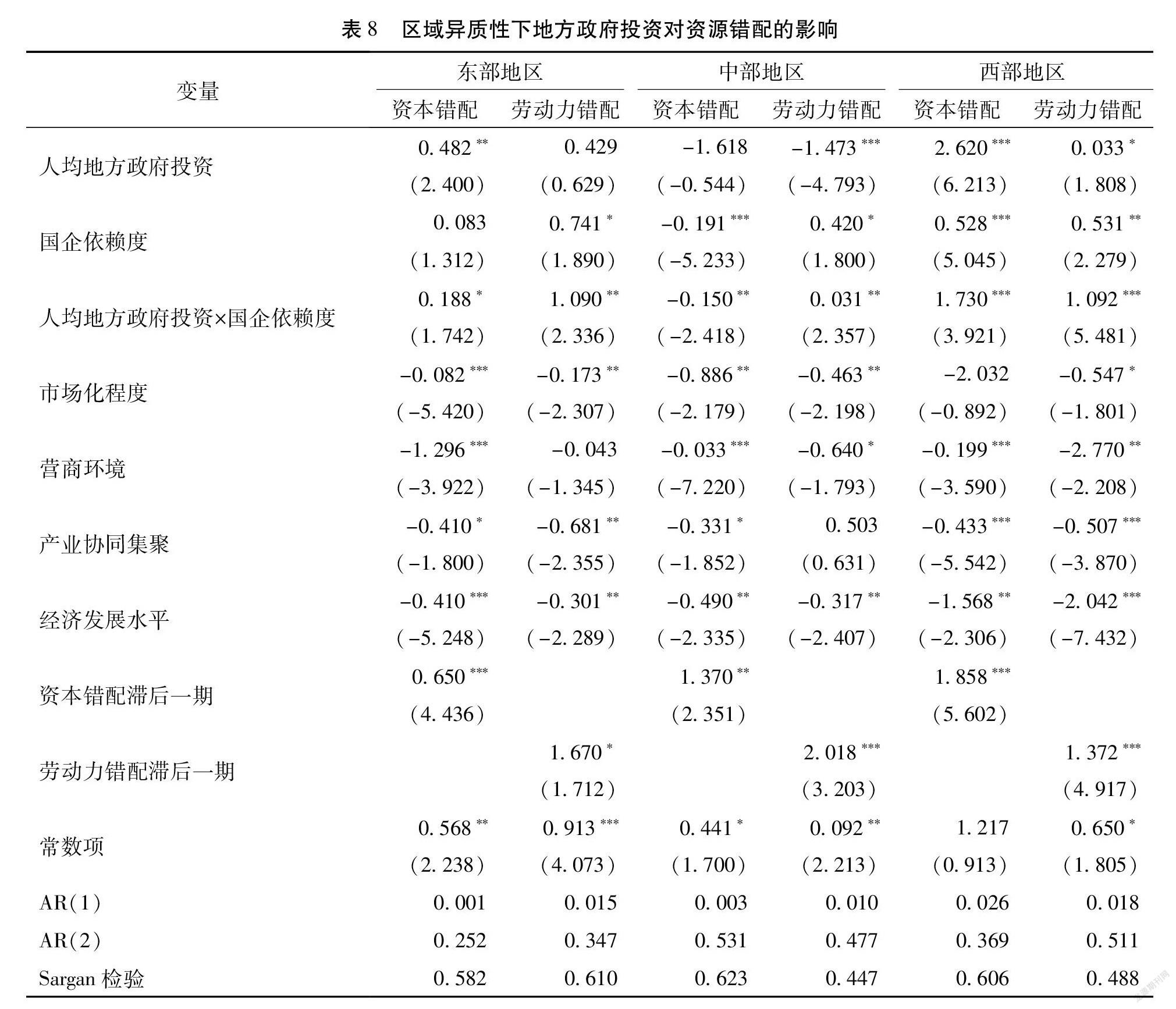

(2)區域異質性分析

為考察不同地區的地方政府投資強度增加對資源錯配的影響是否存在差異,本文將樣本劃分為東部、中部和西部三個地區

本文中,東部地區包括北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南,中部地區包括山西、吉林、黑龍江、內蒙古,安徽、江西、河南、湖北、湖南,西部地區包括四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、廣西。,并采用系統GMM模型別進行檢驗,估計結果見表8。地方政府投資強度增

加對資源錯配的影響呈現出明顯的區域異質性:(1)從資本錯配來看,地方政府投資強度增加會加劇東部地區和西部地區的資本錯配程度,而對中部地區的資本錯配具有負向影響但不顯著。其中,西部地區地方政府投資的資本錯配效應最大,可能是由于其經濟發展相對落后,政府干預更可能導致低效率的政府投資(龐明川,2013)[36],使得資本配置比例過高。而東部地區基礎設施建設較為完善,地方政府投資使得資金大量流入,導致重復建設與資本錯配。(2)從勞動力錯配來看,地方政府投資強度增加可以顯著減輕中部地區的勞動力錯配程度,但會加劇西部地區的勞動力錯配程度,而對東部地區勞動力錯配的影響為負但不顯著。總體上看,地方政府投資強度增加會加劇東部地區和西部地區的資源錯配,但會減輕中部地區的資源錯配,其原因還有待進一步的考察和驗證。

五、結論與啟示

在傳統的粗放型經濟增長方式下,一方面,以GDP增長為核心的經濟績效考核會激勵地方政府過度投資以刺激經濟增長并增加就業,但同時也會導致重復建設、產能過剩和資源配置效率不高等問題;另一方面,城市化的快速推進以及經濟增長極的培育使地方政府投資的偏向性帶來公共服務非均等化,進而加劇要素資源在大城市、發達地區以及重點領域的過度聚集。本文基于2007—2019年中國29個樣本地區的分析發現:在樣本期間,地方政府投資強度增加會加劇地區資源錯配,且地區經濟增長對國有企業的依賴度越高這種負面影響越大;地方政府投資的資源錯配效應存在環境規制的門檻效應,環境規制強度過低或過高時地方政府投資強度增加會加劇資源錯配,而在環境規制強度適度時地方政府投資強度增加能夠改善資源錯配;在資源配置過度時地方政府投資強度增加會加劇資源錯配,而在資源配置不足時地方政府投資強度增加會減輕資源錯配;地方政府投資的資源錯配效應存在明顯的區域異質性,地方政府投資強度增加會加劇東部地區和西部地區的資源錯配,但可以改善中部地區的資源錯配。上述分析結果表明,經濟增長方式從粗放型向集約型的轉變,可以促使地方政府投資的資源錯配效應轉化為資源配置優化效應。因此,轉變經濟發展方式勢在必行,但也應避免過激轉型政策可能帶來的負面影響。基于此,提出如下政策啟示:

第一,進一步深化地方政府投資體制改革和要素市場化配置改革,不斷提高資源配置效率。要明確地方政府投資的領域,鼓勵政府投資作為民間投資的良性補充參與經濟建設;要以高質量發展為標準改進地方政府考核和地方官員晉升體制機制,避免地方政府在“GDP增長競爭”下的過度投資、短視投資等低效投資行為;要積極推進各地區公共服務均等化,提高要素流入與要素需求的匹配度;要加速推進要素市場一體化建設,促進要素資源的市場化自由流動,提升要素配置效率。第二,全面深化國有企業改革,在做強做大國有經濟的同時也要建立和完善國有企業退出機制。要讓國有企業成為真正的市場經濟主體,營造公平的競爭環境,消除要素資源配置過程中存在的所有制歧視問題;要持續推進混合所有制改革,提高國企的經營效率與資源配置能力;要建立和完善低效率國有企業的市場退出機制,特別要推動國有“僵尸企業”有序退出,減少其對資源無效率侵占,實現資源要素在不同所有制企業間的自由流動,并提高資源配置效率。第三,適度提高環境規制強度,有序推動發展方式轉變。在經濟轉型過程中,適度的環境規制能夠促進地方政府投資對資源錯配的改善,但超越經濟發展水平的過高的環境規制也可能帶來新的資源錯配。因此要因地制宜地制定環境治理規劃和政策(秦炳濤 等,2021)[41],在經濟效益與環境效益之間取得平衡,充分發揮適度環境規制優化資源配置的作用。

本文嘗試從經濟轉型角度對地方政府投資的資源錯配效應進行理論探討和實證檢驗,豐富和拓展了地方政府投資與地區資源配置關系的研究,但是由于數據和方法的限制也存在不足,有待進一步的深入研究:一是經驗分析的樣本時間較短,不能反映經濟增長方式轉型的全過程。本文分析的樣本實際上只包括經濟高速增長階段的后期和轉型階段的前期。一方面,在經濟高速增長階段的前期,政府投資的增加可能有利于資源配置的優化,本文對此沒有進行探討和檢驗;另一方面,由于經濟增長的慣性和路徑依賴,經濟發展方式轉變的效果需要經過一段時間后才能顯現,因而本文沒有從時間異質性上考察經濟轉型的影響。因此,隨著中國經濟發展方式轉變的持續推進以及數據資料的不斷完善,今后可以采用長期的動態樣本進行更為細致的分析和檢驗。二是未對影響機制進行檢驗,也未進行空間效應分析。本文雖然在理論上分析了地方政府投資影響地區資源錯配的機制,但由于變量選擇及指標測度上的困難沒有進行實證檢驗。同時,本文的實證模型將各地區設定為獨立樣本,沒有考慮地區間可能存在的空間相關性和空間溢出效應。今后可進一步從多個維度分析地方政府投資影響資源錯配的作用機制,并改進實證方法,借助空間計量模型等分析資源錯配的時空演變特征及地方政府投資的空間效應。

參考文獻:

[1] HSIEH C,KLENOW P J. Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J]. Quarterly Journal of Economics,2009(4):1403-1448.

[2] 張建華,鄒鳳明.資源錯配對經濟增長的影響及其機制研究進展[J].經濟學動態,2015(1):122-136.

[3] 戴小勇.資源錯配視角下全要素生產率損失的形成機理與測算[J].當代經濟科學,2018(5):103-116+128.

[4] 李欣澤,陳言.金融摩擦與資源錯配研究新進展[J].經濟學動態,2018(9):100-114.

[5] 胡本田,王一杰.地方政府行為與經濟波動——基于資源錯配的中介效應[J].軟科學,2020 (5):19-26.

[6] 王曙光,郭凱.要素配置市場化與雙循環新發展格局——打破區域壁壘和行業壁壘的體制創新[J].西部論壇,2021(1):24-31.

[7] 周黎安.中國地方官員的晉升錦標賽模式研究[J]. 經濟研究,2007(7):36-50.

[8] 張衛國, 任燕燕, 花小安.地方政府投資行為、地區性行政壟斷與經濟增長——基于轉型期中國省級面板數據的分析[J].經濟研究,2011(8):26-37.

[9] 宋美喆.財政競爭、資源錯配與經濟波動——基于共同因子的動態空間杜賓面板數據模型的實證分析[J].經濟問題探索,2021(3):14-26.

[10]馬光榮,程小萌,楊恩艷.交通基礎設施如何促進資本流動——基于高鐵開通和上市公司異地投資的研究[J].中國工業經濟,2020(6):5-23.

[11]吳非,曹銘,任曉怡.地方經濟增長目標對企業研發投入的影響與機制——基于“發展方式—政績考核—政府行為—經濟效應”范式的分析[J].西部論壇,2021(5):46-68.

[12]朱金鶴,王雅莉,侯林岐.政績考核導向調整能否破解利益悖論?——地方政府競爭壓力視角的中國經驗[J].西部論壇,2021(4):65-81.

[13]李建華,王振全,李潔.服務業結構對城市“虹吸”效應的影響[J].貴州財經大學學報,2016(5):1-11.

[14]張璇,李金洋.僵尸企業、退出行為和資源錯配——來自中國工業企業的證據[J].經濟學動態,2019(3):74-90.

[15]童健,劉偉,薛景.環境規制、要素投入結構與工業行業轉型升級[J].經濟研究,2016(7):43-57.

[16]韓超,張偉廣,馮展斌.環境規制如何“去”資源錯配——基于中國首次約束性污染控制的分析[J].中國工業經濟,2017(4):115-134.

[17]余泳澤,孫鵬博,宣燁.地方政府環境目標約束是否影響了產業轉型升級?[J].經濟研究,2020(8):57-72.

[18]貫君,蘇蕾.雙重環境規制下政府經濟競爭對綠色高質量發展的影響[J].中國環境科學,2021(11):5416-5426.

[19]宋馬林,金培振.地方保護、資源錯配與環境福利績效[J].經濟研究,2016(12):47-61.

[20]TSUNG-WU H O.Income thresholds and growth convergence:A panel data approach[J]. Manchester School,2006,74(2):170-189.

[21]陳永偉,胡偉民.價格扭曲、要素錯配和效率損失:理論和應用[J].經濟學(季刊),2011 (4):1401-1422.

[22]崔書會,李光勤,豆建民.產業協同集聚的資源錯配效應研究[J].統計研究,2019(2): 76-87.

[23]潘紅波,余明桂.支持之手、掠奪之手與異地并購[J].經濟研究,2011(9):108-120.

[24]白俊紅,劉宇英.對外直接投資能否改善中國的資源錯配[J].中國工業經濟,2018(1):60-78.

[25]單豪杰.中國資本存量K的再估算:1952~2006年[J].數量經濟技術經濟研究,2008(10):17-31.

[26]鐘軍委.地方政府債務對資源空間配置優化的影響研究[J].財政研究,2021(1):74-85.

[27]張衛國,任燕燕,侯永建.地方政府投資行為對經濟長期增長的影響——來自中國經濟轉型的證據[J].中國工業經濟,2010(8):23-33.

[28]苑德宇.地方政府投資的決定因素研究:基于稅收預決算偏離的視角[J].世界經濟,2014(8):173-192.

[29]孔令池.市場化改革、地方政府投資與產能過剩治理[J].經濟問題探索,2020(11):52-60.

[30]沈能,劉鳳朝.高強度的環境規制真能促進技術創新嗎?——基于“波特假說”的再檢驗[J].中國軟科學,2012(4):49-59.

[31]馬連福,王麗麗,張琦.混合所有制的優序選擇:市場的邏輯[J].中國工業經濟,2015(7):5-20.

[32]鄒薇,雷浩.營商環境對資源錯配的改善效應及其作用機制——基于制造業層面的分析[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2021(1):121-139.

[33]段龍龍,王林梅.營商環境、中小企業成長與地區創新能力[J].數量經濟研究,2021(1): 92-110.

[34]陳建軍,劉月,鄒苗苗.產業協同集聚下的城市生產效率增進——基于融合創新與發展動力轉換背景[J].浙江大學學報(人文社會科學版),2016(3):150-163.

[35]伍先福.產業協同集聚對全要素生產率影響的門檻效應研究——基于中國246個城市的實證檢驗[J].經濟經緯,2019(2):72-78.

[36]龐明川.資源配置效率與公平視野的“強政府-強市場”目標模式[J].改革,2013(11):25-36.

[37]張路.地方債務擴張的政府策略——來自融資平臺“城投債”發行的證據[J].中國工業經濟,2020(2):44-62.

[38]KREMER S, BICK A, NAUTZ D. Inflation and growth: new evidence from a dynamic panel threshold analysis[J]. Empirical Economics, 2013, 44(2): 861-878.

[39]CANCER M, HANSEN B E. Instrumental variable estimation of a threshold model[J]. Econometric Theory, 2004, 20(5):813-843.

[40]黃智淋,董志勇.我國金融發展與經濟增長的非線性關系研究——來自動態面板數據門限模型的經驗證據[J].金融研究,2013(7):74-86.

[41]秦炳濤,劉建昆,葛力銘.環境規制強度、產業結構優化與我國資源配置改善[J/OL].重慶工商大學學報(社會科學版):1-10(2021-09-04).https://t.cnki.net/kcms/detail?v=TANfbOZWLZQbQ4V2IgUJTg2au80ZBJeeuXJS48asZPkCY 8YR9vpj5FvCiI 7_OGWRs11LpwYiqpmfszKmsRzDjZ-d_y6GGsW4mSncrboFr3i1A8DUdSFeig==&uniplatform=NZKPT.

Abstract: Local government investment is not only a direct allocation of resources, but also affects the flow and allocation of resources by changing the structure and distribution of public service supply. In the rapid growth stage of extensive economic growth mode, local governments tend to over-invest in the “GDP growth competition” and tend to achieve faster economic growth in the short term while ignoring the improvement of resource allocation efficiency. At the same time, in the process of rapid urbanization and the cultivation of economic growth poles, local government investment will aggravate the inequality of public services, and may promote the excessive accumulation of resources in large cities, developed regions and key areas through the “siphon effect”, thereby exacerbating regional resource mismatch. In the stage of high-quality development under the intensive economic growth mode, local government investment shifts to a moderate level, focusing on efficiency improvement and equalization of public services, which will help alleviate resource mismatch. Based on the data of 29 sample regions in China from 2007 to 2019, the analysis shows that on the whole, the increase of local government investment intensity (per capita local government investment) intensifies the regional resource mismatch to a certain extent, and the higher the dependence of the regional economy on state-owned enterprises, the greater the negative impact. When the intensity of environmental regulation is too low or too high, the increase of local government investment intensity will aggravate the resource mismatch, while under the moderate intensity of environmental regulation, the increase of local government investment intensity can alleviate the resource mismatch. The results show that the economic transformation from high-speed growth to high-quality development is beneficial to alleviating the resource mismatch of local government investment, but the radical transformation policy that spans the development stage is not conducive to the optimization of resource allocation and high-quality economic development. In the case of excessive resource allocation, the increase of local government investment intensity will aggravate the resource mismatch, while in the case of insufficient resource allocation, it will alleviate the resource mismatch. The increase of local government investment intensity in the eastern and western regions will aggravate resource mismatch, while in the central regions, it will alleviate resource mismatch. In the process of the transformation of development mode and the economy, it is necessary to further deepen the reform of the government investment system and the market-oriented allocation of factors, promote the equalization of public services, improve the flow of resources and the efficiency of allocation. Additionally, it is also necessary to comprehensively deepen the reform of state-owned enterprises and improve their productivity and capacity to allocate resources, appropriately increase the intensity of environmental regulations, and promote the optimization of regional resource allocation and high-quality economic development.

Key words: local government investment; resource mismatch; capital mismatch; labor mismatch; factor mismatch; economic transformation; environmental regulation

CLC number:F120.3;F812.45 Document code:A Article ID:1674-8131(2021)0-0001-17

(編輯:劉仁芳)