安徽省積雪效率和積雪密度特征分析

魏凌翔, 童 金, 邱學興

(安徽省氣象臺,合肥 230031)

引 言

暴雪天氣是我國冬季重大災害性天氣之一,對農業生產、交通、通信、電力等行業造成不同程度的不利影響[1-5],在降雪過程中及過程結束后形成的積雪也會給交通運輸、工農業生產等帶來諸多危害[2,6,7],積雪還是雪災形成的主要致災因子[8,9]。目前日常降雪預報主要是降雪量的預報,對積雪深度的預報和估計比較少[10]。對積雪深度的預報經常基于積雪效率為1的經驗值[11],但如果使用了錯誤的積雪效率,降雪量預報再完美也無法預報出準確的積雪深度。積雪效率[12]為某時段內積雪深度的變化值與該時段內降水量的比值(單位:cm·mm-1)。為了滿足氣象預報業務精細化的要求,提供準確的積雪深度預報產品,開展積雪效率的研究是十分必要的。當遇到暴雪天氣時,深厚、沉重的積雪常常會超出溫室設施的承載負荷,導致拱架坍塌或墻體損毀[13],對農業生產造成重大的經濟損失[14]。因此對雪壓的準確預報能給政府部門、農業生產者等提供技術支撐,提前防范雪災帶來的災害。積雪密度[15-17]是用雪壓除以相應時效的積雪深度來計算(單位:g·cm-3)。有了精細化的積雪深度預報和積雪密度研究,就能對雪壓進行準確預報,從而為雪災的監測預警服務和防災減災提供支持。因此對積雪密度的研究是十分重要的。

楊琨等[10]利用2009-2011年加密站和常規站降雪資料,得到我國冬季積雪深度變化值和降雪量的比值分別為0.75、0.70 cm·mm-1。崔錦等[11]利用沈陽站1981-2012年08時的觀測資料,分析得出積雪深度和降水量的擬合系數為0.84 cm·mm-1。馬麗娟等[15]利用1957-2009年中國地面氣象臺站觀測的積雪資料,分析得出中國年平均積雪深度、雪水當量和積雪密度分別為0.49 cm,0.7 mm,0.14 g·cm-3。魏玥等[16]分析得出新疆北部積雪密度約為0.11~0.22 g·cm-3。戴禮云等[17]利用1999-2008年的地面積雪觀測數據對全國積雪密度的時空特征進行分析,發現不同地域和不同季節的積雪密度均有不同。上述研究在分析積雪深度和降水量之間的關系時,沒有考慮降雪前地面的情況。作者在安徽省降雪預報工作中發現,降雪前地面有、無積雪對積雪深度和降水量之間的關系有著重要影響。目前我國對積雪深度和降水量之間的關系、積雪密度的研究主要集中在東北和西北地區,對江淮地區的研究比較少。而強降雪對江淮地區造成的災害也比較嚴重,如2008年的南方大雪在安徽的雪深為全國之最[18]、2018年年初的兩次大雪是安徽省繼2008年以來出現的范圍最大、強度最強、積雪最深的降雪過程[19]等。因此本文以安徽省為例,研究積雪深度和降水量之間的關系及積雪密度,為安徽省和周邊江淮其他地區的降雪預報和防災減災提供參考。

1 資料和方法

1 mm降雪能積多少雪與地面溫度和雪中的含水量等因素關系都很大。如果地面溫度較高,雪落到地面立馬融化,就不能形成積雪;雪中含水量多少也會直接影響積雪深度,如果含水量大,積雪就相對薄一些,而含水量少,積雪深度就相對厚一些。

利用安徽省80個氣象觀測站2000年1月至2018年2月的常規觀測資料,包括24 h降水量,12 h降水量(08-20時,20時-次日08時),08時積雪深度,08時雪壓和日平均氣溫等,來分析安徽省積雪效率和積雪密度的特征。本文對數據進行以下三點質量控制。

(1)降水量處理:24 h降水量有數據但其對應的兩個12 h降水量若至少有一個為無效數據,則該數據剔除。

(2)新增積雪深度為當日08時的積雪深度減去前一日08時的積雪深度,當兩個時次的積雪深度均為有效數值時,才被認定為有效降雪事件。

(3)積雪深度處理:根據中國氣象局《地面氣象觀測規范》規定,在測量積雪深度時讀取厘米整數,小數四舍五入[20],當積雪深度大于等于0.5 cm時就記為1 cm。因此為了減小計算誤差,當新增積雪深度大于等于2 cm時,資料才被用于分析。

2 結果與分析

2.1 積雪效率特征

2.1.1 總體特征

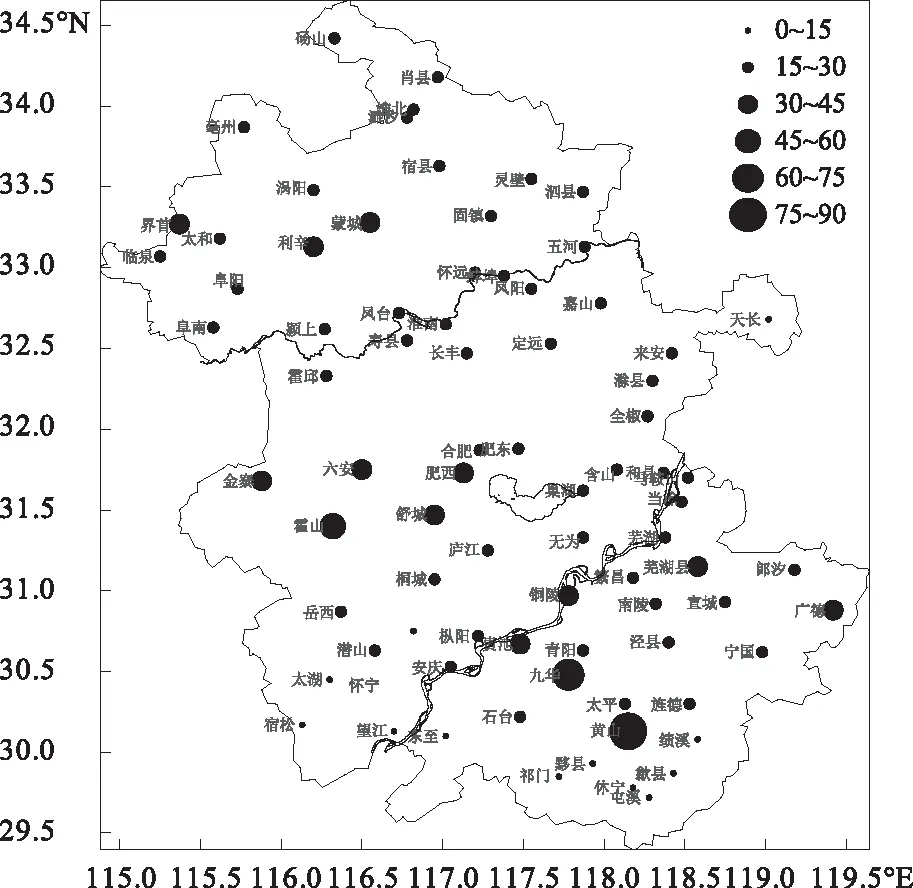

計算新增積雪深度時,根據降雪前地面是否有積雪分為前期有積雪和前期無積雪兩類。本文中所用有效降雪事件總共為1989個,其中前期有積雪的事件為918個,前期無積雪的事件為1071個。新增積雪深度小于5 cm的事件為1058個,占總數的53.2%;新增積雪深度小于10 cm的事件為1678個,占總數的84.4%。從安徽省降雪事件發生頻次的空間分布圖(圖1)可以看到,安徽省降雪事件發生頻次最高的3個觀測站分別是黃山風景區、九華山和霍山。這3個觀測站均在海拔較高的地區,而在沿江江南西部發生的降雪事件則相對較少。

圖1 安徽省降雪事件發生頻次的空間分布

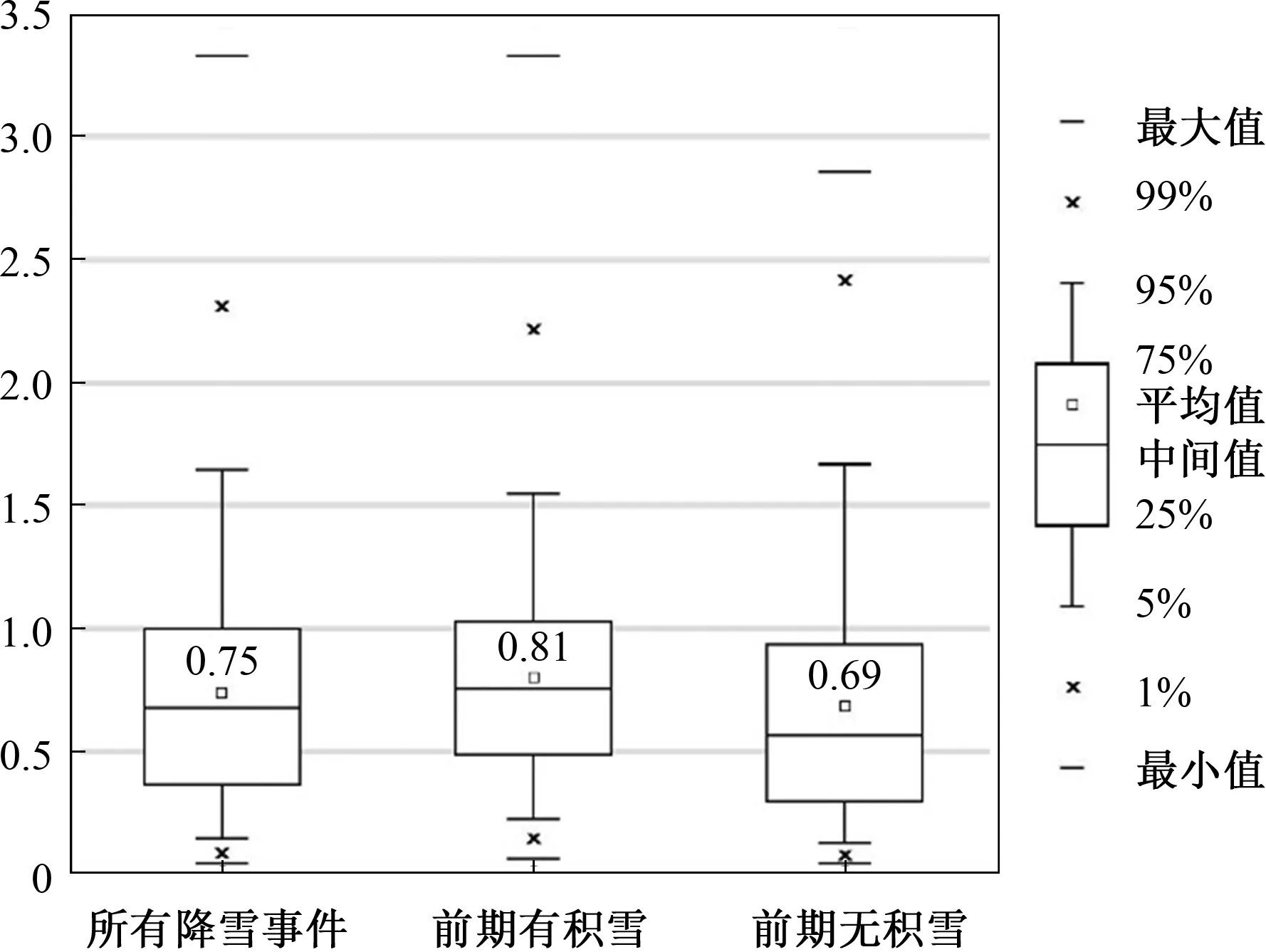

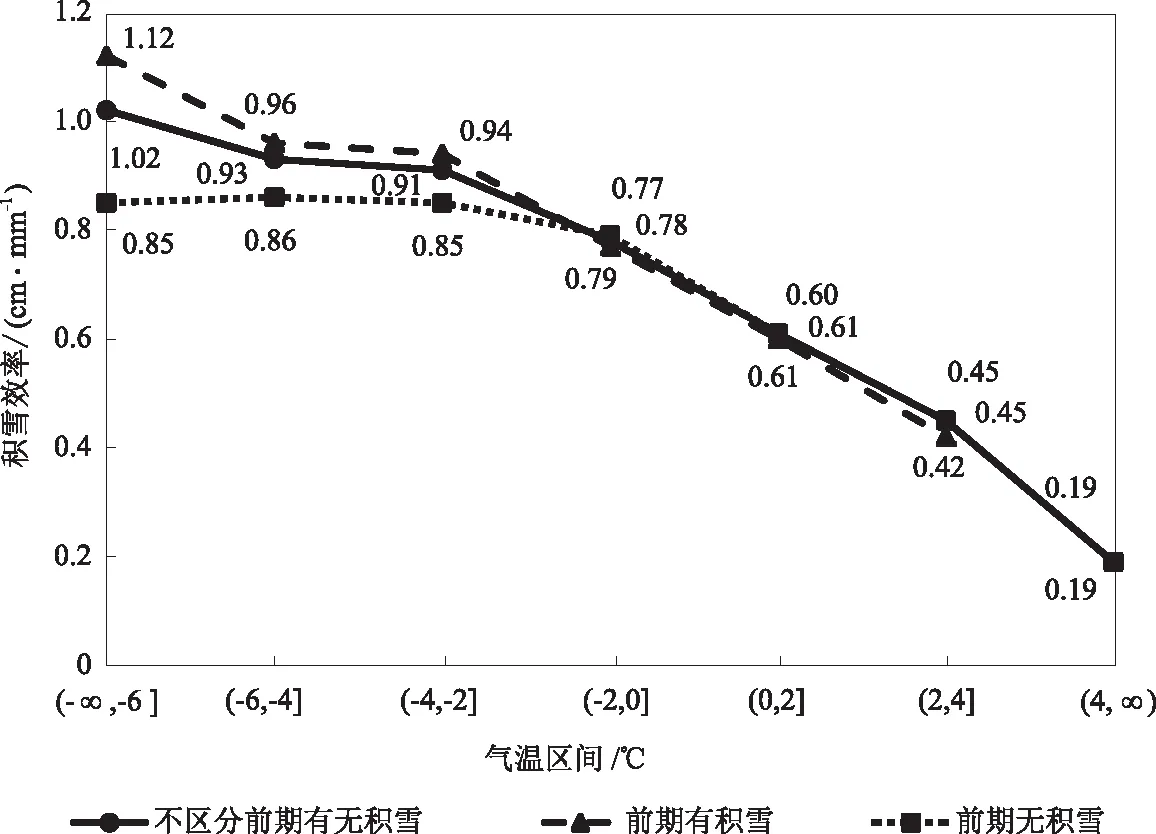

圖2為安徽省積雪效率的分析結果。從圖2中可以看到,不區分地面前期有無積雪時,積雪效率平均為0.75 cm·mm-1。該值和楊琨[10]、馬麗娟[15]等的研究結果比較接近,卻比崔錦等[11]的研究結果小。該積雪效率平均值之所以小于崔錦的研究結果,可能是因為崔錦的研究區域沈陽站所處的地理位置偏北,下雪時氣溫較低。

圖2 安徽省降雪事件的積雪效率標注的數值為平均值,單位:cm·mm-1

將所有有效降雪事件分類后分別計算積雪效率,得到地面前期有積雪的降雪事件積雪效率為0.81 cm·mm-1,前期無積雪的降雪事件積雪效率為0.69 cm·mm-1。這表明安徽省在下雪時,前期地面有無積雪對積雪效率有著明顯的影響,同樣的降雪量造成的積雪深度變化有較為顯著的區別。圖2中還可以看到,當地面前期有積雪時,圖中箱體更加扁平,說明地面前期有積雪時的降雪事件,其積雪效率更加集中,而地面前期無積雪時,積雪效率比較發散。因此在平時的降雪預報業務中,預報時應考慮降雪前地面是否有積雪。

2.1.2 積雪效率在全省的分布情況

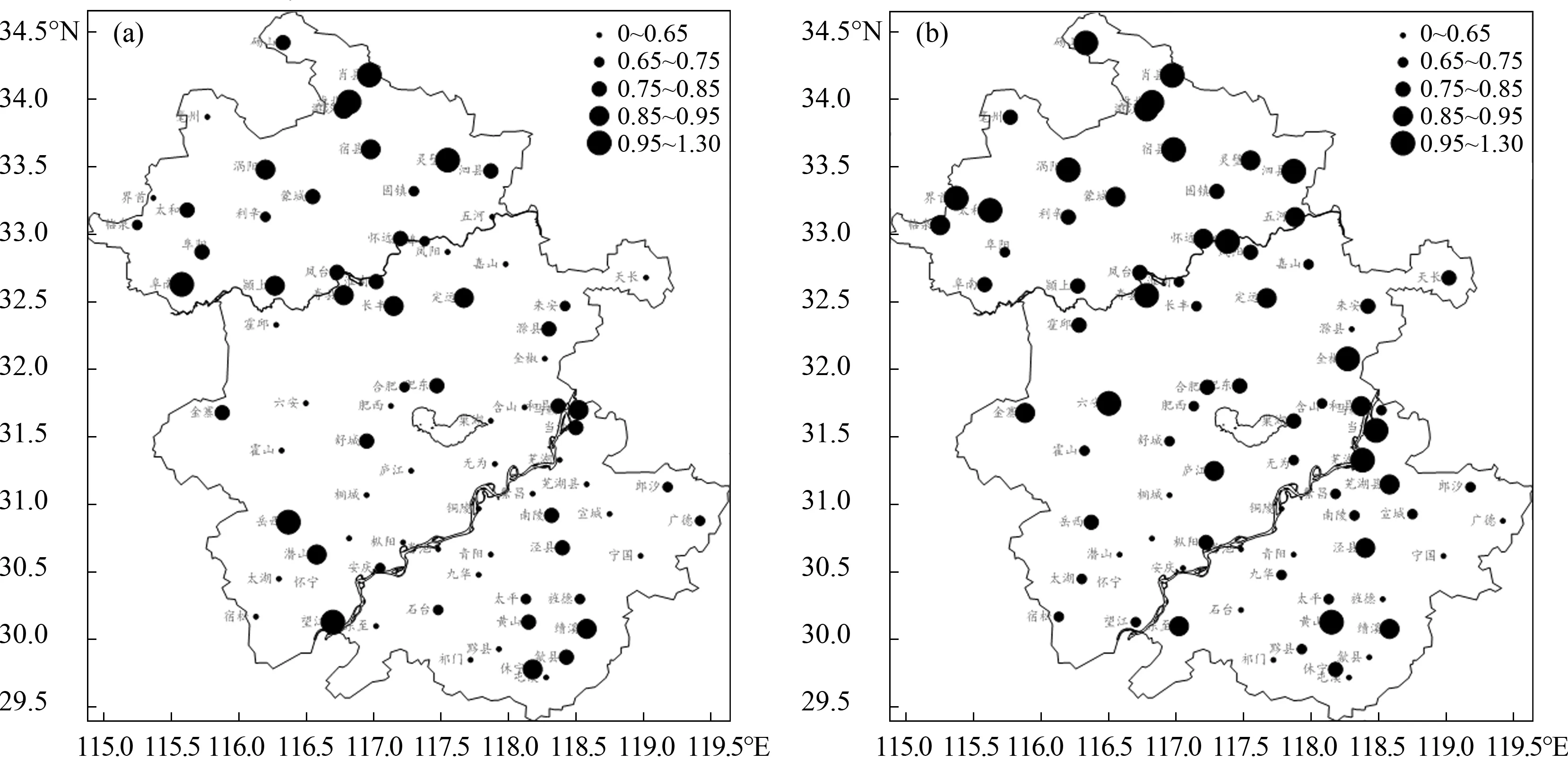

圖3(a)、3(b)分別為安徽省80個國家站地面前期無積雪和有積雪時的積雪效率分布圖。從中可以看出,不管地面前期有、無積雪,淮河以北東北部的積雪效率都比較大,而沿江的積雪效率則相對較小。這可能是因為冬季沿江附近的溫度較其他地區的高,淮河以北東北部因地理位置原因,氣溫比安徽省其他地區的低。溫度對積雪效率的影響將在下一小節中分析。絕大多數觀測站前期無積雪時的積雪效率都小于前期有積雪時的積雪效率。山區而言,前期無積雪時,大別山區和皖南山區的積雪效率高于同緯度其他地區的積雪效率;前期有積雪時,皖南山區的積雪效率高于同緯度其他地區的積雪效率,大別山區與其他地區的積雪效率差異不明顯。

圖3 安徽省平均積雪效率空間分布(a)為前期無積雪時,(b)為前期有積雪時;單位:cm·mm-1

整體上看,積雪效率在安徽省呈現北部大南部小的情況。為研究其南北差異,本文根據安徽省的地理分布情況,計算了淮河以北、江淮之間和江南三片地區的積雪效率,結果如表1所示。由表1可以看到,三片地區前期有積雪時的積雪效率都明顯大于前期無積雪時的積雪效率。在不區分前期有無積雪時,淮河以北的積雪效率達到0.86 cm·mm-1,江淮之間的積雪效率為0.72 cm·mm-1,江南的積雪效率是0.69 cm·mm-1,積雪效率自北向南逐漸減小,淮河以北的積雪效率明顯大于其他兩個區域;當區分前期有、無積雪時,也得到一樣的結論。此外,還發現江淮之間的積雪效率和江南的差異不是很大。雖然江南比江淮之間緯度偏南,但由于江南多山地和丘陵,海拔相對較高,對氣溫影響很大[21],致使江南地區積雪效率增大,縮小和江淮之間積雪效率的差距。

表1 安徽省不同區域的積雪效率 cm·mm-1

2.1.3 氣溫對積雪效率的影響

為了分析日平均氣溫對積雪效率的影響,本研究將日平均氣溫-6 ℃至4 ℃之間劃分為2 ℃間隔的多個氣溫區間。從降雪事件的分布來看,在0 ℃以下,降雪事件隨平均氣溫的上升逐漸增多。小于-6 ℃共有40個降雪事件,最低日平均氣溫為-15.4 ℃;當日平均氣溫在-2 ℃至0 ℃之間的降雪事件最多,共有805個;0 ℃以上,降雪事件隨平均氣溫的上升開始減少,當日平均氣溫在0 ℃至2 ℃之間共有632個降雪事件;而在2 ℃至4 ℃之間減少明顯,有62個降雪事件,其中前期有積雪的降雪事件僅為6個;4 ℃以上僅有2個降雪事件,且均為前期無積雪的降雪事件,最高日平均氣溫為4.2 ℃。可以看到,當日平均氣溫超過4 ℃時,就很難形成2 cm及以上的積雪。

不同氣溫區間積雪效率變化曲線圖(圖4)可以看到,整體上看,在不考慮地面前期有無積雪時,當日平均氣溫在-2 ℃以下時,積雪效率變化不大,在1 cm·mm-1左右;當日平均氣溫大于-2 ℃時,隨著氣溫的上升,積雪效率呈明顯減小的趨勢。楊琨等[10]指出,不同氣溫條件下,降雪性質和雪的狀態也不同,當氣溫較高時,其濕度和密度較大,導致產生的地面積雪深度相對較小。

圖4 不同氣溫區間積雪效率的變化曲線

當日平均氣溫小于-2 ℃時,地面前期有積雪和無積雪的積雪效率有著較為明顯的區別。其中,當日平均氣溫小于-6 ℃、前期有積雪時,積雪效率達到1.12 cm·mm-1;前期無積雪時,積雪效率僅為0.85 cm·mm-1。當日平均氣溫大于-2 ℃時,地面前期有無積雪對積雪效率的影響不大。日平均氣溫小于-2 ℃時,前期有積雪和前期無積雪的積雪效率通過了0.05的顯著性檢驗。

2.1.4 積雪效率的時間變化特征

2000年1月-2018年2月,11月份之前安徽省內沒有觀測到積雪達到2 cm及以上的降雪事件,3月份以后只有4月份在黃山風景區(高海拔)觀測到2例積雪達到2 cm及以上的降雪事件,因數據量過少不作分析。因此本文只分析了安徽省11、12、1、2和3月共5個月的積雪效率特征。

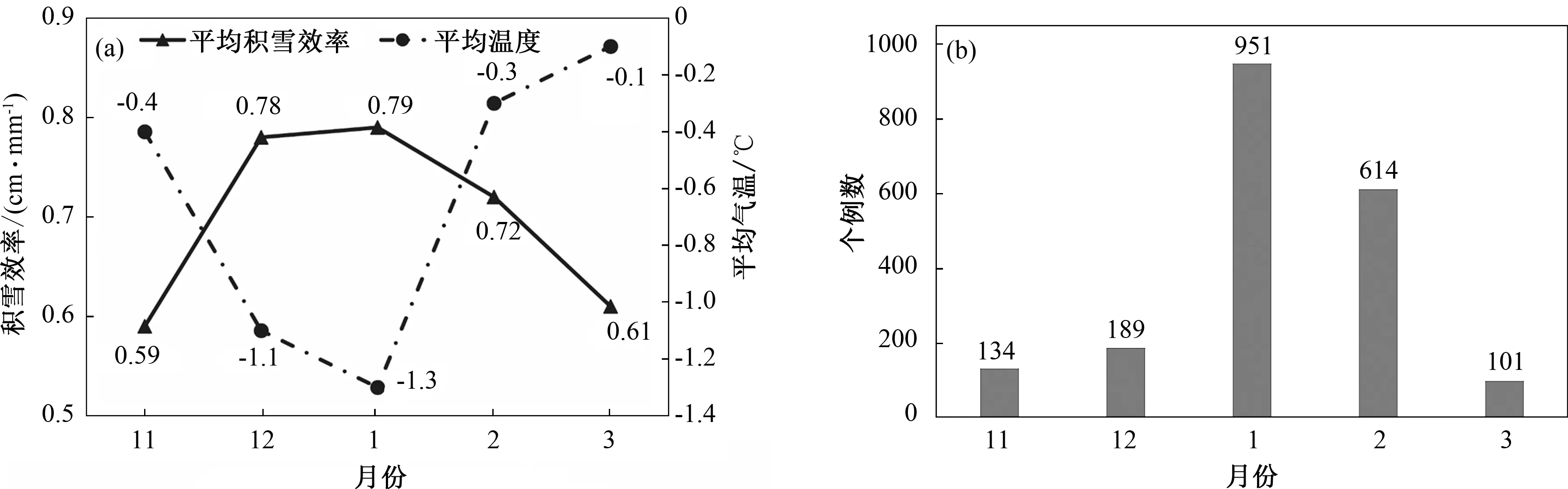

分析結果如圖5所示。由圖5(a)可看出,11月份積雪效率最低,為0.59 cm·mm-1,之后逐漸增大至1月份的0.79 cm·mm-1,2月份開始積雪效率有所減小,到3月份積雪效率減小為0.61 cm·mm-1。12、1和2月的積雪效率較為接近,均超過了0.7 cm·mm-1,而11月和3月的積雪效率僅在0.6 cm·mm-1左右。從降雪事件發生時的平均溫度來看,12月和1月的溫度最低,分別為-1.1 ℃和-1.3 ℃,其他3個月的溫度較高,在-0.1~-0.4 ℃。在月際分布上,積雪效率和氣溫有著比較好的一致性,在1月份降雪發生時的溫度最低,積雪效率則最高。圖5(b)中可以看到,降雪事件在1月份發生最多,共951例,其次是2月份的614例,11月份、12月份和3月份都只有100多例降雪事件發生。

圖5 2000年1月-2018年2月安徽省積雪效率和降雪時日平均氣溫(a)和降雪事件個例數(b)的月際變化

從以上結果可以看出,積雪效率、降雪時日平均氣溫均在安徽省有著較為明顯的時間變化特征,都在1月份達到極值。楊琨等[10]卻認為江淮區域降雪量和積雪深度的關系沒有明顯的時間變化特征,波動較大。但楊琨等是按旬來分析,在文中提到有兩旬江淮地區降雪很少,對計算結果有影響,而本文是按月來分析,這可能是結果不一致的原因。

2.2 積雪密度特征

雪壓是單位水平面積上所受到積雪的重量,通常是建筑工程上計算雪荷載的設計依據[13]。業務工作中可根據積雪效率和降水量預報對積雪深度進行有效估測,若再結合積雪密度,可以進一步對雪壓進行預報。

2.2.1 總體特征

根據我國氣象觀測的規范,當積雪深度小于5 cm時,雪壓不作測量。本文所用的有效雪壓數據共347個,其中積雪深度小于等于20 cm的雪壓數據有315個,占總數的90.8%。

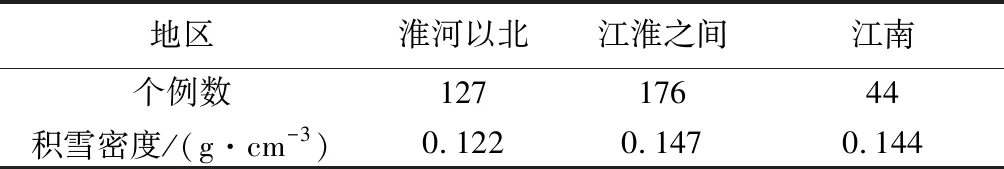

魏文壽等[22]研究表明,不同氣候與區域條件下形成的積雪密度有很大的差別。安徽屬于暖溫帶向亞熱帶的過渡型氣候,淮河以北屬溫帶半濕潤季風氣候,淮河以南(包括江淮之間和江南)屬亞熱帶濕潤季風氣候[23],這可能造成安徽省內不同區域積雪密度的差異。分區域計算的安徽省內的積雪密度結果如表2所示。由表2可看出,江南地區有效積雪密度的個例數明顯比其他兩個地區的少,原因是江南地區地理位置偏南,較難形成5 cm及以上的積雪;淮河以北、江淮之間和江南的積雪密度分別為0.122、0.147和0.144 g·cm-3,可見淮河以北和淮河以南的積雪密度有著明顯的差異,而同屬一個氣候帶的江淮之間和江南的差異則很小。

表2 安徽省不同區域的積雪密度

此外,Paterson[24]和Goodison[25]的研究表明,新降干雪的平均密度約為0.1 g·cm-3,新降濕雪平均密度約為0.1~0.2 g·cm-3。戴禮云等[17]進一步指出,雪中含水量大,導致雪密度增大。由此可見,淮河以北的降雪性質更接近于干雪,而淮河以南的降雪中含水量則相對較高。

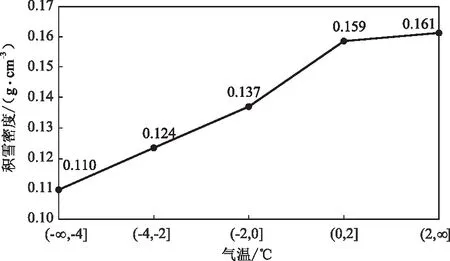

2.2.2 氣溫對積雪密度的影響

研究指出,積雪密度受氣象因素影響很大,如降水、氣溫、風速等[17,26]。本節研究氣溫對積雪密度的影響,結果如圖6所示。從圖6中可以看到,當日平均氣溫小于0 ℃時,隨著氣溫的升高,積雪密度明顯增大。當日平均氣溫小于等于-4 ℃時,積雪密度僅為0.11 g·cm-3,接近于新降干雪的密度;當日平均氣溫高于0 ℃時,雖然積雪密度也隨著氣溫的升高而增大,但增大的幅度明顯減小。

圖6 不同氣溫區間積雪密度的變化曲線

3 結 論

(1)平均而言,安徽省積雪效率為0.75 cm·mm-1。地面前期有、無積雪對積雪效率有較大影響,二者積雪效率分別為0.81和0.69 cm·mm-1。絕大多數觀測站前期有積雪時的積雪效率大于前期無積雪時的積雪效率。整體上看,積雪效率自北向南逐漸減小,淮河以北的積雪效率明顯大于江淮之間和江南的,后兩者之間的差異則較小。

(2)日平均氣溫在-2 ℃以下時,積雪效率變化不大,在1 cm·mm-1左右;但在地面前期有、無積雪時,積雪效率差異較明顯,特別是當氣溫小于-6 ℃時,二者分別為1.12和0.85 cm·mm-1。日平均氣溫在-2 ℃以上時,積雪效率隨著氣溫的上升呈明顯減小的趨勢,此時地面前期有、無積雪對其影響不大。

(3)淮河以北的積雪密度明顯小于淮河以南的,降雪性質更接近于干雪,淮河以南的降雪中含水量較高,其中江淮之間和江南的積雪密度差異較小。日平均氣溫在0 ℃以下時,隨氣溫升高積雪密度明顯增大;0 ℃以上時,積雪密度也隨氣溫升高而增大,但幅度明顯減小。

以上研究工作能對降雪天氣中的預報服務和防災減災提供一定的支持,但資料的局限性,如雨雪相態轉換時,只有部分降水量是以雪的形式降落,會導致計算的積雪效率減小,從而對積雪深度和雪壓作出不合理的估算。因此有必要利用更多高質量、高分辨率的降雪觀測資料來進行更加細致深入的研究。