王羲之《蘭亭集序》“創作真相”考論及其他(下)

◇ 樓秋華

問題之三,神龍本能否代表《蘭亭集序》的真面目?

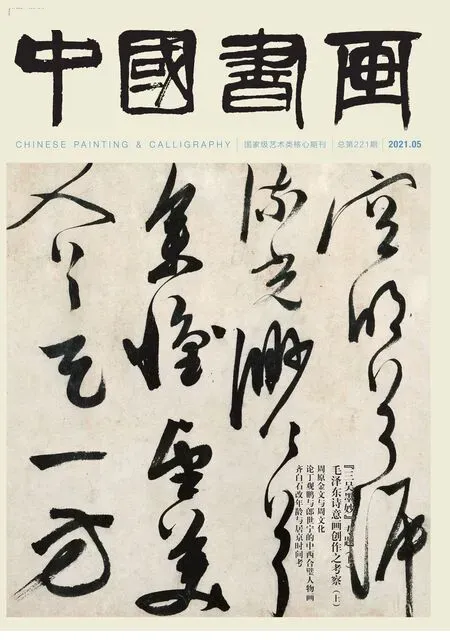

作為目前最為習見的神龍本《蘭亭集序》,如前所述,從不同年代各種摹拓本、臨仿本以及石刻本來看,整篇的字形、章法乃至補改等,可謂大同小異、基本一致,因此筆者以為神龍本所呈現的《蘭亭集序》面目基本可以信賴,尤其是傳承祖法的智永所書《千字文》〔33〕,集王字的唐代碑刻《圣教序》〔34〕以及張少悌所書《高力士墓志銘》〔35〕(圖17)等,更是彰顯了這一事實。如果論者一味地拘泥于著錄或者筆記之類,無疑將使神龍本走向另一個真偽論辯的極端。

圖17 [唐]張少悌 高力士墓志銘拓片(局部)

因此,我們仍以神龍本為參照系,從以下多個方面來辨識唐摹本與《蘭亭集序》真面目之間的關系。

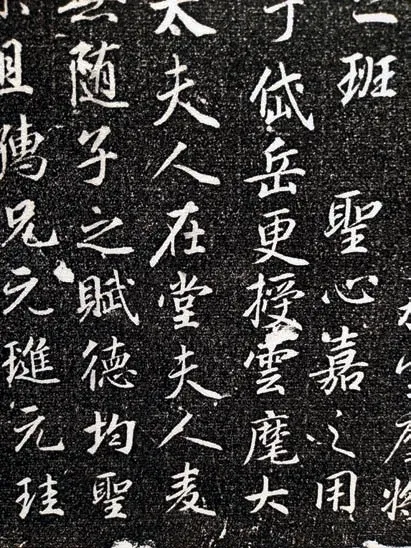

從神龍本的現狀來看,全卷章法錯落有致,自然而然。每一字各種筆法具在,堪稱一絲不茍、毫厘畢現。甚至因底本年代久遠而有剝痕斷筆的如“畢、足、可、每、攬、文”等字(圖18),無一不精心摹寫,加以呈現。就連淡墨、濃墨或者濃淡之間,亦無不謹小慎微,細致巧妙,令人頗有恰如其分之感!正如啟功先生曾認為的那樣:“……但是從摹本的忠實程度方面來看,神龍本既然這樣精密,可知它距離原本當不甚遠。”〔36〕事實上,這種情形也正是“下真跡一等”的唐摹本與真本之間的關系。

圖18 因底本年代久遠,神龍本有剝痕斷筆的字

長期以來,有不少文章論及摹本與真本之別,評析個中得失。近來則有陳振濂先生力作《“摹”之魅》一文,專門對摹本與《蘭亭集序》之間的距離提出質疑〔37〕。雖然文章未曾對神龍本身世提出任何異議,但該文通過辨識所謂的“初唐趣味”,最后對以神龍本為代表的唐摹本作如此評述:“當然,相比之下,在《蘭亭集序》中這種‘魏晉本相’的蛛絲馬跡占比重不大,而‘規行矩步’的‘初唐趣味’,卻應該是它在審美上的主流形態。但考慮到摹拓是一個復制、加工、反映的過程,又考慮到初唐時期的技術水平,則一卷《蘭亭序》摹本中,既有‘初唐趣味’控制,又有‘魏晉本相’的偶然露出,應該是十分合理的。”〔38〕

這一推論與唐蘭先生所認為的這件神龍本“可以代表明代的書法風格”〔39〕,兩者可謂相去甚遠,頗為有趣。

現在看來,長達千年的《蘭亭集序》研究與追慕在不知不覺間已到了拷問唐摹本與“魏晉本相”的距離了。既然如此,我們似乎不得不對陳先生的這篇文章作一辨析,因為它不僅關系到千百年來所追溯的《蘭亭集序》的本相,而且也直接關系到自唐貞觀二十三年(649)以來已經失傳的《蘭亭集序》研究與追慕的書法史意義。如果事實真是那樣,那么就應該檢討這一千四百年以來所一直追逐連“東施效顰”都算不上的摹拓本。

然而,當筆者對陳先生這篇文章加以辨證時,卻發現其中存在諸多悖論。

首先,陳先生認為:“比如同時由內宮復制的,被列入《萬歲通天帖》中的王羲之《姨母帖》《初月帖》、王薈《癤腫帖》、王志《喉痛帖》等等,論摹拓應該也在同一時期,但筆性線條等顯然與馮(承素)摹《蘭亭》相去甚遠……差別的根本原因不在王羲之原跡底本,而在于幾百年后的唐代復制摹拓這一環節上。”〔40〕可見陳先生不僅忽視了王羲之行書《蘭亭集序》與行草書《姨母帖》《初月帖》之間的差別,也一并抹殺了信札尺牘與詩文卷稿的差別。依陳先生之見摹拓手似乎可以無視底本不同,而是各逞所能。那么,摹拓與臨仿的差別將不復存在,弘文館設立拓書直與拓書人將變得無足輕重。難道說“帝命供奉拓書人趙模、韓道政、馮承素、諸葛貞等四人各拓數本,以賜皇太子、諸王、近臣”〔41〕的內宮摹拓本竟是這等貨色,這不僅將有失太宗文皇帝的威儀,而且“……今趙模等所拓在者,一本尚直錢數萬也。人間本亦稀少,絕代之珍寶,難可再見”〔42〕之類的表述豈不更是成了虛張聲勢、徒有其名之說?

毫無疑義,我們理應看到如王羲之這般兼擅各體的大書家,不同書體的筆法體勢自然會有所差別,而且各個時期的書風也會有所不同,無法混為一談,這乃是書法常識,反映在摹拓本上自然也是如此。如果我們對一些可靠的傳世唐摹本加以辨析,將不難認同摹拓本的忠實程度。即便是從宋以后的眾多摹刻本,亦可略窺一二。甚至到了元代,作為自身書法水平一般,又非職業拓書人的陸繼善,他年輕時曾試用“雙鉤填廓之法”,所摹《蘭亭集序》也同樣忠實可靠(臺北故宮博物院藏,圖19)。

其次,陳先生認為經驗深厚如馮承素這樣的名家或許會出現“名為摹拓,實為意摹(與意臨相當)”〔43〕,甚至“或許他應該是太熟悉‘圣上’,因此會在摹拓過程中曲意迎合以博歡心”〔44〕。

筆者以為,陳先生的這番推測似乎過于隨意。眾所周知,弘文館拓書人地位卑微,品階較低,既以拓書為職責,又如何膽敢隨便以“意摹”取代拓書?事實上,馮承素(617—672)即使在《蘭亭集序》真本隨入昭陵時也不過三十二三歲,對于書法家與拓書手而言,這般年紀尚屬稚嫩,自然也就談不上陳先生所謂的“師心自用,以我作古”之說〔45〕。況且唐太宗李世民(599—649)推崇王羲之為天下人所知,他不僅師法之,并親撰傳論,贊曰:“……所以詳察古今,研精篆素,盡善盡美,其惟王逸少乎!……心慕手追,此人而已,其余區區之類,何足論哉!”〔46〕王羲之的《蘭亭集序》更是其萬分寶愛的書法珍品。因此,不難設想弘文館拓書人面對《蘭亭集序》真本時,唯有亦步亦趨,精益求精,絕不敢有絲毫敷衍、怠慢之心,這實在是無須多語的情狀,又何來陳先生所謂的“意摹”之說呢?

其三,陳先生對虞龢(活動于南朝宋泰始年間)的《論書表》進行了移用與詮釋,他引虞氏原文如此:

又有范仰恒獻上張芝縑素書三百九十八字,希世之寶,潛采累紀,隱跡于二王,耀美于盛辰。別加繕飾,在新裝二王書所錄之外,繇是拓書,悉用薄紙,厚薄不均,輒好縐起……卷小者數紙,大者數十,巨細差懸,不相匹類,是以更裁減以二丈為度……

羲之所書紫紙,多是少年臨川時跡,既不足觀,亦無取焉。今拓書皆用大厚紙,泯若一體同度,剪截皆齊,又補接敗字,體勢不失,墨色更明。〔47〕

顯然虞龢在這段話中主要涉及三層意思:一是薄紙拓書易縐起;二是因為書卷大小相去懸殊,加以裁減統一;三是用厚紙拓書,不失體勢地“補接敗字”(此處“敗字”是指那些因年代久遠而墨色減退的字跡)。但到了陳先生筆下,卻變成了“在這剪裁過程中,一定會有當時南朝人(在《蘭亭序》則是初唐人)趣味被摻和進去,甚至必然會有應皇上口味使摹拓更迎合‘圣意’,更整齊美觀的宮廷要求在。此中的‘同度’、‘皆齊’,肯定不僅是指尺寸,應該還指藝術意義上的‘體勢不失’……‘體勢’之失與不失,其判斷標準并不是東晉王羲之時代,而是南朝宋的時代”〔48〕。陳先生這一推論不僅懷疑古代拓書人對待法書的忠誠度,也一并抹平了臨仿書與摹拓本的區別,更是直接地加上所謂的時代特性。這顯然與虞龢原意相去甚遠,有所背離。南朝齊謝赫在論畫時曾有精辟之論:“跡有巧拙,藝無古今。”〔49〕可謂一語道破天機。繪畫尚且如此,何況是更具法度要求的書法。后人其實不宜含混地設定或者總結某些籠統的時代書風,尤其是魏晉以來,各種書體書風同時并存,競相爭流,并不能以單一的時代特性遮蔽之。甚至一個書家自身也會有不同時期、不同書體之間的面貌差異,使得其個性難以簡單地加以框定,更何況是一個時代眾多書家的共性了。而且書法史告訴我們,為后人所推崇追慕的書法大家往往超越自身所處的時代,而在當時的主流書風之外。可見,陳先生文中所謂的時代特性,在一定程度上只是便于描述的藝術名詞,其實并無單一的標準模式可言。

其四,陳先生隨后將唐代楷法“方正”喻為“初唐趣味”,他認為:“《蘭亭序》卻每個字占盡四角位置,具有明顯的‘方正’形態與意識……更使得其中的‘初唐趣味’被體現得淋漓盡致。”〔50〕又說:“……這種出自于‘楷法’的‘藏頭護尾’之法,當然即是‘初唐趣味’而不是崇尚散漫自由的魏晉人的‘本相’。而細細尋繹馮摹《蘭亭序》的每一個字……顯然是與魏晉不合而與‘初唐趣味’如出一轍的。”〔51〕然后陳先生在文中作了種種推測之說,他寫道:“《蘭亭序》便成了一個十分突兀的又是一個極其成熟的樣本,橫空出世……同時其他‘大王’摹本如《平安、何如、奉橘帖》《快雪時晴帖》《上虞帖》等,或許正近與這一類型;或許,它們也是出自如馮承素這樣老練的名家之手也未可知。”〔52〕事實果真如陳先生這般推測?

注釋:

〔33〕史樹青《從〈蕭翼賺蘭亭圖〉談到〈蘭亭序〉》,《蘭亭論辨》,蘇州大學出版社2000 版,第118—119 頁。

〔34〕關于《圣教序》與《蘭亭集序》之間的關系,喻蘅、張昕若、周紹良、許莊叔、曹寶麟等人均有研究,分別參見《蘭亭論集》第37—38 頁、第47 頁、第125—126 頁、第133—134 頁、第376—392 頁。朱關田先生認為現存西安碑林的《圣教序》系千福寺之碑,已非弘福寺懷仁集字原碑,而是出自諸葛神力之手。參見其《初果集》,榮寶齋2008 年版,第18—21 頁。

〔35〕此碑出土較晚,筆者曾得見拓本。

〔36〕《啟功叢稿.論文卷》,中華書局1999 年版,第54 頁。

〔37〕陳振濂《“摹”之魅》,《中國書法》2012 年第1 期,第50—54 頁。

〔38〕同上文,第54 頁。

〔39〕詳可參見《蘭亭論集》,蘇州大學出版社2000 版,第102 頁。

〔40〕《中國書法》2012 年第1 期,第50 頁。

〔41〕何延之《蘭亭記》。按,大致同時的武平一《徐氏法書記》:“太宗于右軍之書,特留睿賞……《蘭亭》《樂毅》尤聞寶重。嘗令拓書人湯普徹等拓《蘭亭》,賜梁公房玄齡以下八人,普徹竊拓以出,故在外傳之。”可見武氏與何氏所記有所不同。參見張彥遠《法書要錄》卷三,頁二十七。明崇禎三年(1621)虞山毛氏汲古閣刻本。

〔42〕何延之《蘭亭記》,張彥遠《法書要錄》卷三,第43 頁。明崇禎三年(1621)虞山毛氏汲古閣刻本。

〔43〕〔44〕〔45〕可參見《中國書法》2012 年第1 期,第51—52 頁。

〔46〕房玄齡等纂《晉書》卷八十,列傳第五十“王羲之傳”。清乾隆四年武英殿刻本。

〔47〕張彥遠《法書要錄》卷二,第4、5 頁。明崇禎三年(1621)虞山毛氏汲古閣刻本。

〔48〕《中國書法》2012 年第1 期,第52 頁。

〔49〕謝赫《古畫品錄》第1 頁。明崇禎年間毛氏汲古閣刻本。

〔50〕〔51〕〔52〕《中國書法》2012 年第1 期,第53 頁。

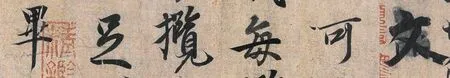

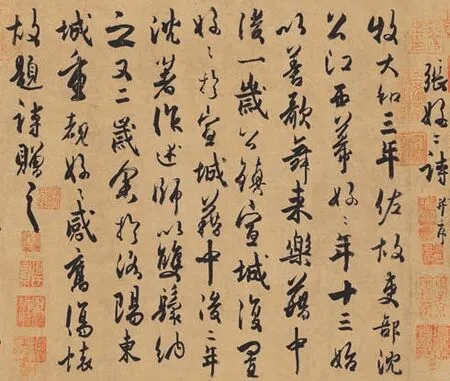

眾所周知,《蘭亭集序》作為天下第一行書聞名久矣,而陳先生以所謂楷法“方正”的“初唐趣味”與之比較,似乎有些牛頭不對馬嘴。如前所述,倒是有人曾考證隋智永《千字文》中的“和、蘭、群、映、流”五字與神龍本近似〔53〕,隋代的書法自然不可能有意合乎稍晚的“初唐趣味”,這反倒是佐證了神龍本的精準度。我們若從歐陽詢(557—641)的《奠夢帖》與唐太宗的《溫泉銘》來看,陳先生所謂的“初唐趣味”又何嘗存在呢?即使延至晚唐的杜牧(803—853),其名作《張好好詩》(圖20)中又有幾分陳先生所謂的“初唐趣味”呢?如果說“初唐趣味”存在于其后的唐楷之中,或可勉作一說。因為楷書更趨于實用,需要世人認同,因而有基本的要求與準則,所謂“備盡楷則”〔54〕,在出現新工具、新材料、新用途的某一歷史階段,流行某種傾向性的體勢趣味,當不足為奇。但行書一般屬于書家個體使用,變化空間較大,在傳播途徑較為閉塞的時代,呈現出多樣的個性面目,自然不難想見。我們從今日可以見到的王氏一門唐摹本〔55〕便會發現互相之間差別顯著,更無所謂的“初唐趣味”存在,這也直接證實了摹拓本與真本之間的可靠關系。如果從赫赫有名的《圣教序》與神龍本《蘭亭集序》數十字的關系來看,盡管我們所見到的《圣教序》拓本至少已經過三次或多或少的“失真”(一集字,二勒石,三鐫字以及歲月磨泐等等),但它們之間的相似度卻仍然令人驚訝!由此不難推想,貞觀年間弘文館拓書人的摹拓本是何等高超、何等忠誠的作品。張彥遠在《歷代名畫記》中曾這樣認為:“好事家宜置宣紙百幅,用法蠟之,以備摹寫。古時好拓畫,十得七八,不失神采筆蹤。”〔56〕可見,連較為復雜的繪畫作品都能“不失神采筆蹤”,更何況筆法、墨法、章法相對簡單的書法墨跡呢?因此我們有理由相信,初唐拓書人的摹拓本對于《蘭亭集序》的精彩傳遞,認定它們“下真跡一等”,當不為過。從現存的神龍本而言,其細節部分不時顯露出極為精微的摹拓之筆。如前所述的“每”字,有剝痕斷筆的“畢、足、仰、可、興、攬”等字,有破鋒的“歲、群、同、觴、靜、不、死”等字,有賊毫的“蹔”字,諸如此類,真可謂是纖微克肖,咸萃其中,唯有以“逼真”視之。可以想見,如果馮承素等人的摹拓本真如陳先生所謂的不過是“意摹”之作,那么后人將難以看到諸如神龍本當中這些細致入微的跡象,更遑論那些以不同方式與不同墨色加以修正的地方。因此,筆者認為神龍本對于《蘭亭集序》的原貌傳達是可以信賴的。當然,人非機器,即使個別筆觸稍有誤失〔57〕,實在也無損于整體的忠實程度。

圖20 [唐]杜牧 行書張好好詩(局部)28.2cm×162cm 紙本 故宮博物院藏

通過以上四個方面的辨析,我們不難看出陳先生所論大約與事實存在諸多不合,有失偏頗,無疑是值得商榷的。

借此指出,摹拓時除了與原跡所使用的工具與材料存在一定差異之外,又必須時時注意對照原本,調整筆法甚至墨色,因此摹拓本的運筆速度會與真本有所不同(往往是減緩)。在強調了書法性的同時弱化了書寫性,從而一些體勢的細節將會更加強化與顯著,這也是摹拓本必然存在的客觀事實。幸好,從湯普徹、馮承素等人的相關史料來看,他們本身也是頗具功力的書家,所以形神兼備應是當時摹拓本較為客觀公允的評價。如果我們能同時結合王氏一門的其他摹本、刻本以及早期的書法理論與可靠墨跡,那么《蘭亭集序》的真面目也許就在時而清晰、時而朦朧的景象中了,這也正是名揚天下而又望不可及的《蘭亭集序》令無數后來者“亦將有感于斯文”的無窮魅力。

余論

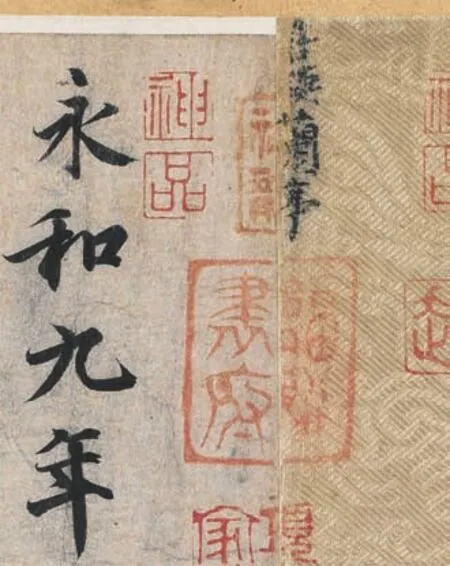

這卷“神龍本”在清乾隆中后期著錄于《石渠寶笈續編》第三十一“重華宮藏八”,為《〈蘭亭〉八柱帖》第三(第一、第二分別為虞世南、褚遂良臨本)〔58〕。其中記曰“麻紙本,縱七寸七分,橫二尺七寸五分,馮承素臨王羲之《蘭亭詩序》”,并有“附前人標題‘唐摹《蘭亭》’”一語。就現狀而言,卷前題有“唐模《蘭亭》”一簽尚可辨之(圖21)。由于存在明顯的重裝痕跡,此四字是否便是原來位置似乎不便遽下斷語。從卷后最早的北宋熙寧丙辰(1076)孟冬王安禮等人觀跋,到元元貞元年(1295)夏六月趙孟頫一跋,其間并無人提及此卷出自何人之手。之后,郭天錫在長跋中有所推測:“右唐賢摹晉右軍《蘭亭宴集序》……此定是唐太宗朝供奉拓書人直弘文館馮承素等奉圣旨于《蘭亭》真跡上雙鉤所摹。”晚至萬歷五年丁丑(1577)孟秋七月三日,文嘉跋曰:“若其摹拓之精,鉤填之妙,信非馮承素諸公不能也。”可見他也持郭氏之論,此時該卷已在大藏家項元汴處。不知何故,項氏本人跋中則徑直稱之為“唐中宗朝馮承素奉敕摹晉右軍將軍王羲之《蘭亭禊帖》”。約二百年后,這一看法為乾隆皇帝所認同,并題簽:“唐馮承素摹《蘭亭帖》。”不過,現據馮承素墓志所載生平來看,他在唐高宗咸亨三年(672)便已去世,實與唐中宗朝(684年、705—710年)無涉。

圖21 “神龍本”卷前題有“唐模《蘭亭》”一簽

此外,《石渠寶笈續編》纂輯者在著錄末尾附有一段簡要的考述,對此卷是否即為馮承素摹本一說而有所論及:“謹按張彥遠《書系》云:‘彥遠家有馮承素《蘭亭》,元和十三年,詔取入內’。此后摹本傳世者……卞永譽《書畫匯考》所載……至項元汴四則不錄,蓋以年代相去較近,未足以示考證耳。”〔59〕可見纂輯者亦頗為謹慎。就此論之,此卷沿舊題“唐模《蘭亭》”一名亦未嘗不可。

注釋:

〔53〕同〔33〕,第119 頁。

〔54〕褚遂良《拓本〈樂毅論〉記》,《法書要錄》卷三,第44 頁。明崇禎三年(1621)虞山毛氏汲古閣刻本。

〔55〕系唐摹“萬歲通天帖”之部分,筆者曾見于“晉唐宋元國寶展”,收錄于《晉唐宋元書畫國寶特集》。故宮博物院、遼寧省博物館、上海博物館編,2002 年版,第177—191 頁。

〔56〕張彥遠《歷代名畫記》卷二,第6 頁,明嘉靖刻本。

〔57〕《啟功叢稿.論文卷》,中華書局1999 年版,第54 頁。

〔58〕《秘殿珠林·石渠寶笈合編》第五冊,第1653 至1656 頁。上海書店1988 年影印。

〔59〕按張彥遠此記,亦見載于清嘉慶朝編《全唐文》卷七百九十,第23 頁《拓本〈樂毅論〉記》:“彥遠家有馮承素《蘭亭》,元和十三年,詔取書畫,遂進入內。今有承素《樂毅論》在,并有太宗手批其后。張彥遠記。”清嘉慶內府刻本。