浩然之勢

——《走出巴顏喀拉》的體勢美

◇ 張苛

顧愷之《論畫·孫武》有言:“若以臨見妙裁,尋其置陣布勢,是達畫之變也。”〔1〕意即若能對所見之情景與物象巧妙自如地運裁,探賾布局與取勢之道,即能領悟畫道變通之理。由此可見,從“臨見妙裁”到“置陣布勢”即是一個從感性到理性的完整的構思與實踐過程,擇取物象時需要畫家進行高度的概括、大膽的取舍,使其生動自然、和諧統一,并以獨特的繪畫語言形式表現構思過程中形成的隱含于畫面的主題內容。清笪重光在《畫筌》中有云:“得勢則隨意經營,一隅皆是,失勢則盡心收拾,滿幅皆非。勢之推挽在于幾微,勢之凝聚由乎相度。”〔2〕近人金紹成在《畫學講義》卷下中論道:“所謂有氣勢者,指全畫成一整個團結,精神之團聚,使見之者無懈可 擊。”〔3〕“勢”之凝聚統帥全畫,關乎畫面整體氣韻,足見“勢”在創作中的重要性。有勢有韻,方可深化意蘊,突破靜止時空,使畫面生機盎然、靈氣動人。《走出巴顏喀拉》以全景式的構圖,森嚴的結構,宏偉的氣魄和天然湊泊、繁闊有致的完美形式渲染氣氛,加深層次,開拓意境,烘托悲壯的主題精神。全篇開合自如,不拘細小,以大勢大面統攝全局,畫面雄奇、豐滿而整肅。其勢之滿厚、力之猛厲、氣之充盈、神之超然,使勢、氣、骨、力溢于畫外,深沉激越之氣勢與恢宏博大之氣象渾化為一。觀者無不為其如天成、如鑄就的浩蕩與雄邁之氣所震懾,望其曠達不羈的豪壯氣象與縱橫八荒的磅礴氣勢,撲人眉宇。遠觀有位置經營之大構造、大陣勢,境界雄渾,博大沉厚,浩然之氣貫乎其中;中觀有形體結構之大氣勢、大動勢,東呼西應,氣韻貫暢,壯偉之象躍然紙上;近觀有筆墨運動中生成的奇縱之筆勢,筆筆相隨,處處照應,崛蕩之氣涌動其內。

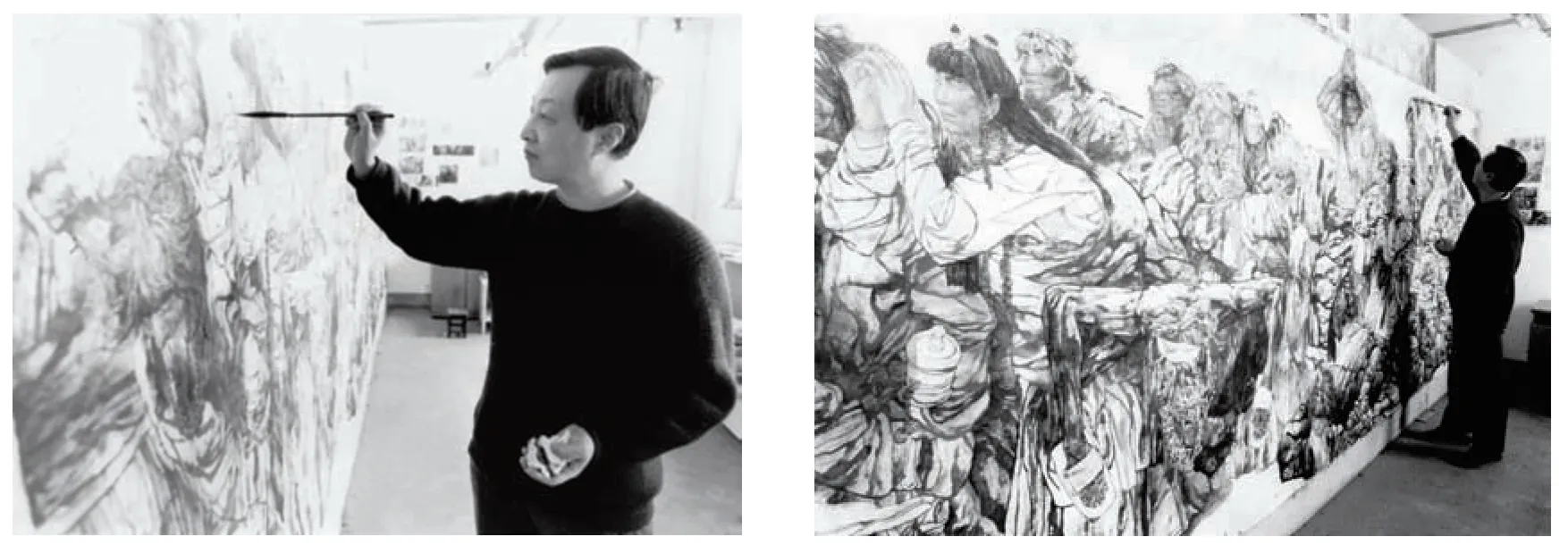

“從來大境界,非大胸懷不易領略”(金圣嘆語),面對如此浩大、繁多的形象群體,欲使其布勢、動靜、呼應、聚散、開合達于和諧與平衡而不顯渙散之境,非大氣魄、大胸懷、大智慧者難以為之。沈宗騫《取勢》曰:“布局先須相勢,盈尺之幅,憑幾可見,若數尺之幅,須掛之壁間,遠立而觀之。朽定大勢,或就壁或鋪幾上落墨,各隨其便。當于未落朽時,先欲一氣團煉,胸中卓然已有成見,自得血脈貫通首尾照應之妙。”〔4〕此處所謂“相勢”即醞釀構思時對布局安排了然于心。李伯安胸懷萬象,氣魄超凡,善于“取形用勢”。他深受俄羅斯巡回展覽畫派中列賓、蘇里科夫等杰出畫家創作組合式人物畫的影響,畢生致力于創作如《查波羅什人復信土耳其蘇丹》這樣的傳世名作。然囿于空間限制,李伯安不得不分段創作,而在進深僅三四米的畫室中,創作時他并不能遠觀其勢,故置陣布勢,運籌帷幄,皆成意于胸,以胸中丘壑厘定畫面大勢。在古今中外藝術交會的時空里練就了李伯安開闊的視野和兼容吐納的博大胸懷,從而使其具備了駕馭大場面繪畫時整體調度語言結構的非凡能力—博而約的格局,實而虛的結構,蒼而潤的筆墨,歸結為深閎而闊遠、渾凝而雄逸的氣象。語言強度和畫面中的厚度與氣勢等形式的獨特性皆源于境界高度與精神深度。李伯安匠心獨出,嫻熟地運用具有構成感的組合語言形式構成強烈的氣勢外張的視覺沖擊力。他著力于畫面的布局與經營,關注畫面獨特的、秩序化的形式美感和抽象筆墨語言的編排,用意斟酌內在的敘事邏輯,人物之輕重多寡、筆墨之疏密濃淡,在黑白沖突中形成強大的張力結構。匠心熔鑄出的整體形象與筆痕墨跡中可生力生勢的節奏韻律及結構動勢,具有非比尋常的體感與量感,給人以視覺震撼,產生撼動心魄的力量。

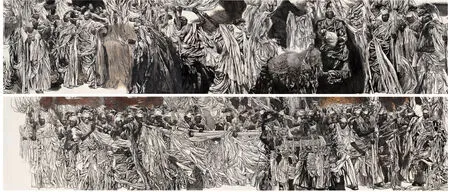

李伯安 走出巴顏喀拉之一·圣山之靈 188cm×1300cm 紙本設色

李伯安對主題的分段描繪并非印象性的剪輯,而是將全部精神元素納入其中,在自然狀態的客觀事物中建立起人為的藝術秩序。每一個畫面所擷取的場景,都是一種靜止的瞬間形象的記錄,長卷和組畫的形式又將之在直線和間隔跳躍中連綴起來,顯示出連續性與獨立性相統一的特征。每一個形象都遵循畫面需要作主觀的處理與安排,而不受客觀真實的限制,人物間互為呼應并形成整體感,以“靈活”與“自由變相”,既入乎規矩之中,又超乎法度之外為原則,在前與后、遠與近、高與低、連接與阻隔等秩序關系中構造時間與空間方向,而非漫無目的地隨意編排。他還善于在矛盾中創造和諧,于均衡與對比的相互交織,有序與無序的回環曲折,規則與秩序的渾然和洽中形成錯落縱橫、疏密有致的精神氣象與審美韻致。矛盾愈大愈復雜,畫面則愈有力愈深刻,從而形成豐富的節奏空間序列。清唐岱《繪事發微·自然》有云:“自天地一闔一辟而萬物之成形成象,無不由氣之摩蕩自然而成。畫之作也亦然。古人之作畫也以筆之動而為陽,以墨之靜而為陰,以筆取氣為陽,以墨生彩為陰。體陰陽以用筆墨。”〔5〕神與韻物化而生發出“氣”,浩浩然氤氳于天地萬物之間,具其大無外,其細無內之特征。氣盛則勢強,方能氣脈聯通,氣勢雄壯。中國畫中“氣”之載體,舍筆墨而無他。筆墨繪形狀物時并非呈現對象的外在表象,而是緣于主體情志,取物之“氣韻”,抽象的筆墨依勢而發,同韻而生“勢”。氣與勢流動于作品中,顯現生機與活力,體現著中國畫的生命精神。“墨滓筆痕,托心腕之靈氣以出,則氣在是亦即勢之在是也。氣以成勢,勢以御氣,勢可見而氣不可見,故欲得勢必先培養其氣。氣能流暢則勢自合拍,氣與勢原是一孔所出,灑然出之,有自在流行之致,回旋往復之宜。”〔6〕《走出巴顏喀拉》即是以氣布局,其勢赫赫,氣宇宏敞,勢與氣在筆墨相生相發,往來順逆的關系內涵中生成。用墨取氣,妙在墨氳攝氣,錯落有序的筆墨,墨色、輪廓、體積等形式語匯的相互交疊,依性情運筆形成的氣勢神韻,以及線的疏密、聚散的運行節律中形成語言節奏,使畫面行氣貫通,構成強有力的形式語言張力。下文擷選長卷中《圣山之靈》《開光大典》《哈達》而述之。

“畫生紙要知以水融色,以色融水,沉沈之用法也。”〔7〕《圣山之靈》左側即是以沉沈之法潑水、漬水,濕墨落紙,墨中見水,水中含墨。淡墨漬染陳陳相因,濃淡互破,在大筆觸的墨韻滲化中趁墨色未干之際,以重墨皴擦作點相積,水滲透至色墨中,墨色隨即化開,浸潤出迷蒙細小、幻化不定的抽象筆墨。一股郁勃之氣亹亹于筆墨行跡之中,藹藹浮浮,氛氳蕭索,與碧虛冥茫同其流,正可謂“與天地生生之氣,自然湊泊,筆下幻出奇詭”〔8〕。用筆的節奏和墨色洇化、暈滲出的虛實效果疊合變化,形成了語言雄肆厚重而又空靈疏蕩的節律,增強了畫面的虛實層次。筆墨狂逸飛動的氣勢化入一片鴻蒙,迷蒙淡遠的混沌空虛中蘊藏著生命的起始,渾樸蒼茫中包藏著創世之光,具吞吐變滅、生發無窮之意,朦朧的意象將畫面幻化為幽邃曠遠的神域圣境,形成一幕撼人心魄的圖景,使人于虛無中泛起聯想。石濤曾有言:“墨海中立定精神,……混沌里放出光明。”〔9〕此乃石濤一以貫之的作畫心法,亦可謂使水墨臻至妙境之箴言,前句言用筆胸臆直抒以求其真氣,后句謂用墨真幻相參而得其玄妙。李伯安深諳墨意與墨象生成之法,以實求虛,通幽默會,而臻至唯道集虛的藝術高境。他以乾旋坤轉之義將萬物靈動之氣作為取勢之源,境辟神開,合于天造,并將其對自然的審美感悟抽象化、視覺化為混沌蒼茫的意象之美。畫中虛處寫氣,馳毫驟墨表現出的或真或幻的情境無不本乎天地之心而合乎造化之玄機。

大昭寺頂的祥麟法輪

圣山之靈與天路局部

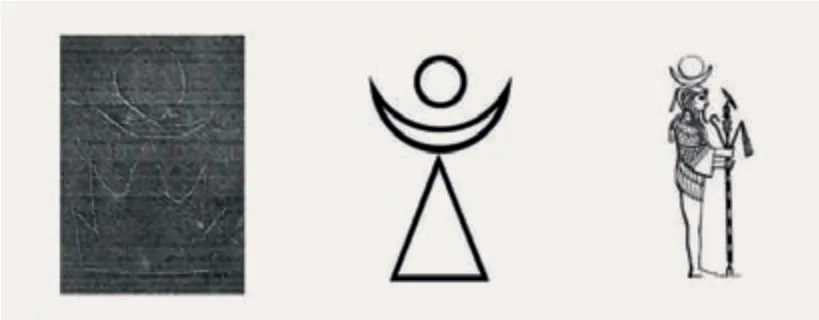

左圖為新時期時代灰陶尊刻日月山形紋,中圖為古埃及日月圖符,右圖為法老頭頂的日月符。

右側的人物雖截取自《天路》中的開光大典部分〔10〕(見圖三),然其另成一畫時,卻具有渾然一體的獨立性,三組人物構成穩定的三角形態,如天地造化的山岳般矗立于高原之上,面向觀眾的女孩正處在對稱形態的中心位置。左側的經幡與石幢形成的形勢,以及隱沒于墨色中的牡祥麟和金色法輪以長斜線的抽象筆墨相連接,從而構成祥麟法輪〔11〕的一部分,正與組合人物的整體體勢既相互平行映照,又突出并加強了這一形式特征。祥麟法輪多見于藏傳寺院佛殿和經堂之頂,法輪居中,牝牡(雌雄)祥麟靜臥左右(見圖二),畫中僅繪象征智慧的牡麟,其旁雖隱現兩處淡墨繪就的法輪,但與祥麟相重疊,故兩者并無相關,祥麟所呼應的正是人物身后的金色法輪。象征陰陽的日月圖符置于正中人物背后,其中既隱含著神秘的宗教文化內涵,又構造出跨越時空的藝術精神世界—陰陽推移交合、相摩相蕩而生萬物。這種圖式結構正與新時期時代灰陶尊刻日月山形紋和古埃及日月山圖符相匹配,具有某種相似的隱喻(見圖四)。畫中的組合人物構成象征山的三角形符號,以趨向永恒的形式獲得支撐著畫面整體的穩定性,與左側的鴻蒙之境形成一虛一實的關系。星體匯聚于山石之上,為萬物本源帶來進化的契機,日月作為光源與光的反射物,象征著絕對和相對的真理,也表示神靈的智慧,日月山的結構使畫面產生莊嚴的儀式感,人有了山石的體態,也賦予人圣山的靈性。使這一構形具有豐富的內涵和特殊的視覺意義,成為一種深刻而微妙的象的啟示。李伯安充分發揮其審美創造力,不論有意為之或無意出之,畫中視像與形象的宏觀布局構成的視覺形式闡釋著中國古代哲學思想中的天地奧秘。

李伯安 走出巴顏喀拉之二·開光大典 188cm×1900cm 紙本設色

畫面左右兩部分自表象上看是虛實對比,從深層里看卻是兩相和洽,俱似大道,體現出李伯安在藝術形式的表達上對和諧的深刻感悟。左側時隱時現,或虛或實,茫無定象而似鴻蒙開天之初的杳渺虛空正與老子論述“道”的性狀極為相似,“道之為物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信”(《老子·二十一章》)。右側日月圖符與人物構成的神秘圖式及祥麟法輪在藏傳佛教中各有其豐富的內涵和意義,其中日月、牝牡等盡得陰陽交互翕辟之義,故爾又與“道(曰規)始于一,一而不生,故分而為陰陽,陰陽合和而萬物生,故曰:‘一生二,二生三,三生萬物”〔12〕的“道”創生萬物的過程如出一轍。

《開光大典》以獨特的視角和奇絕的手法經營布置,通篇變化有致,寓動于靜,化靜為動,于靜態中融入動勢,于運動中追求均衡的形式,又于虛實、呼應、疏密、開合中構成強烈的運動節奏與情感氣勢,浩氣蕩蕩,極具感染力與震撼力。畫面回蕩著強烈的靈魂的結構,流淌著生生不息的節奏,孔疏《禮記·樂記》有云:“節奏,謂或作或止,作則奏之,止則節之。”音樂的節奏需要行與止、急與徐、長與弱、長與短的諧和統一,方為妙樂。繪畫亦然,通過或收放自如、張弛有度,或虛實反襯、動靜相養,或疏密相間、明暗掩映等辯證因素表現強烈的節奏意識。畫中人物充實于畫面,統合于大勢和塊面之中,左側突出地集中地表現人物的行動姿態,僧眾順著巨大的法號的朝向自左向右緩緩而行。右側除手持圣物閉目發愿的活佛與兩位俯身跪迎盛典儀仗的老嫗面向觀眾外,其左后五人起伏向左,將佛像舉過眾人頭頂,其旁手持香爐的僧侶向左行進。左右兩側營造出一種相向而行的勢,在畫面正中段,兩位手持寶幢的僧侶立定中央,并向各自身后望去,由此形成左右兩部分對稱排列且向中心聚攏的力,又通過人物回望的姿態巧妙地將之化解。左右皆形成環繞迂回之態,具回旋縈積之勢,彌合了畫面內部的矛盾,使之兼具沖突與和諧,并演繹出一種自由伸張的狀態。左側以大法號為主勢,一字排開,形成穩定的程式,強化了畫面的平衡感,而右側則在升沉跌宕的變奏中產生流動感。在藏民儀式盛典的巨幅大構中,對畫面整體節奏和韻律的駕馭及對內在氣韻的宏觀把握,折射出李伯安在創作中的恢宏格局。

作者在創作《走出巴顏喀拉》

畫中磊落飄逸、循環超忽的線條具備獨立的審美價值,不僅界定形體,而且以勢貫氣,給人以流動的視覺感受。線的重要性根植于中國畫的造型意識,然而線的流動意識遠勝于體積塑造,線條筆觸是移動的時間序列,而體面塑造則是靜止的空間序列,由此構成中古畫形式美的獨特性。魯道夫·阿恩海姆(Rudolf.Arnheim)在《藝術與視知覺》第九章中指出:“我們在畫和雕塑中既看不到由物理力驅動的動作,又看不到這些物理動作造成的幻覺。我們從中真正看到的僅僅是視覺形狀向某些方向上集聚或傾斜,它們傳遞的是一種事件,而不是一種存在。”〔13〕線條本身是靜止的存在,但它作為一種運動的記錄,在長度的延伸與回環中體現著內在的氣韻,流貫著與個體人物動勢及整體畫面陣勢相諧和的節奏韻律。李伯安從武宗元的《八十七神仙卷》及羅丹的《巴爾扎克》高棱深溝的衣袍中獲得線條表現的啟示,他以筆勢的運動和變化來控馭形體,隨人物形態的扭轉和整體動勢以及身軀和衣袍的體態與質感的變化形成篤定而緩慢的線性節奏和虛實掩映的墨韻節律,行筆在迅捷與紆緩中調和,令人賞心悅目而不覺其雜,反而更饒變化,富有靈性,形成和諧的意趣與流動的氣勢。畫中線條抑揚頓挫,或緩或急,或靜或動,于輕重緩急中呼應揖讓、顧盼照應,于動而若靜中節節回顧、展現情致,體現審美含義,每一筆都隨造型蘊含著韻律感和形式美。左側勾勒人物衣袍與經幡的筆線在時間的綿延中依序運行,排列出具有同一方位的趨向性,從而構成線條整體中牽引性的力,在力的引導下,顯性的和隱性的線都依次向右向下伸延,形成形式上的導向性和連續性,從而在視覺感知上產生一種行進和發展的運動感。元陳繹曾在《翰林要訣》中有云:“勢,形不變而勢所趨背,各有情態,勢者,以一為主,而七面之勢傾向之也。”〔14〕李伯安用放縱奔逸的長線條表現稠密錯疊的衣紋、經幡、寶幢等,由筆法勢向的連貫性呈現出富有動態節奏感的線條在排列組合中形成通體聯絡的順應性,構成線條同向運動的氣勢與力度,有一氣貫注之勢。衣袍與經幡向右臨風飛舞,交錯回旋,配合隊伍緩步徐行的方向加強動勢,從而形成左側人物整體向右的趨勢,給人以強烈的運動感和撼人的氣勢,使濃郁的宗教氛圍躍然紙上。

在《哈達》中,人物形象頂天立地,強悍的形體結構與大塊墨色強烈的黑白對比等微觀語素相撞合,形成視覺和精神的震撼力,在個體意象與整體構成因素中進行宏觀擴張,運用情態、趨向和力度在布局中表現出的畫面的體勢、理勢與動勢強化了視覺張力及精神意義。李伯安以意寫手法夸大人物的形象和動作,以動取勢,以勢蓄蘊顯力之“形”。畫面主體部分描繪一組仰面朝天的男子,赭黑壯實的肘臂將象征純潔、美好、祥和的哈達高高舉起,敬獻給神靈,形成聚攏而上的向心力和升騰之勢。畫中后景參入超現實的結構安排,刻畫出一個巨大且顯森嚴沉重的頭像,具有象征與裝飾意味的日月圖符與抽象墨韻隱沒于頭像下方,幾不可見,上下空白形成畫眼。前景中一位佝僂著背的老嫗向畫面右方紆徐而行,行走方向與其身后的一排人物系于腰間的衣袍構成一條直線,右側稍處于前景的人物回望的姿態與迎風飄蕩的白潔哈達共同構成向右牽引的動勢。畫中前景、中景、后景的層次鋪排打破了畫面單一的結構形式,使空間層次變得豐富起來。左側垂落的經幡乃為推敲畫面時作為修改貼補于畫上,它既是現實與非現實的分隔符,又是垂直取勢的構造元素。

李伯安在畫面中表現形體正是“以筆之氣勢,貌物之體勢”(沈宗騫《芥舟學畫編》),筆勢的整體結構合乎人物體勢,有力的造型和剛勁的筆觸使形態邊緣線產生厚重的力度,塑造出的人物體態渾厚飽滿且堅實有力,具剛正威猛之氣。同時,在筆痕墨滓互為觀照的意象造型結構中營造出的力量感與氣勢美,具有強烈的時空穿透力,喚起觀者在視覺和精神層面上的沖擊力,達到“氣韻生動”的審美效果。整合的外形中形成張與弛的節奏,形態的夸張與質感的顯現,形體勾勒之實與筆不到之虛,形象之實與化境之虛構成畫面形式的深度與厚度。畫面中墨色的變化不僅限于勾勒形象,成為造型的附庸,而且其自身具有獨立的審美意蘊。方熏在《山靜居畫論》中謂:“墨法,濃淡精神,變化飛動而已。”以墨法構成墨象,恰如復雜交錯的審美心理構成的一種心象,“濃淡精神”即是將畫中墨色的有序滲化,靈動跌宕等獨立的審美內容視為生命的展示過程。李伯安在筆墨塑形和凝練線條時獲得了一定的抽象性,宏富精深的筆墨形式和深入的結構性的筆墨關系中蘊含著巨大容量與豐富內涵,墨色層次溶入線與面、墨與色強烈鮮明的黑白對比關系中,又服從于畫面整體,以對比與和諧、多樣與統一為原則,在人物形廓的線性筆觸與墨色的濃、厚、枯潤中營造諧和的秩序,強化畫面整體的韻律感,形成視覺節奏的變化。幽深重晦的墨色,勾勒出的衣袍褶皺如磐石山巖的紋理,繁復紛呈的人物形象若過濾掉形體表象而在畫中被凈化為交叉對應的黑白關系,這種關系在平面上的陰陽交錯中形成從靜止到運動的“勢”,成為豐富的結構元素和審美形式。筆墨關系及墨韻形態的處理中也負荷著他強烈的內心沖突,其間思想感情的流露與威嚴、凝重的形式美感中所表現的藏人向神靈祈福時肅穆而熱烈的氣氛形成充溢于畫面的情勢。

《走出巴顏喀拉》物象之奧賾繁奇,意境之博大深沉,氣勢之雄渾浩大,無疑是豐碑式的圖畫、雄偉浩蕩的佳構。李伯安以大氣的布局使畫面整體結構在經營安排中大取大舍、大開大合、大放大收,大道大規在布局的起伏相倚中運行流動。筆痕墨跡在雄厚奔放走筆中起承轉合、升沉跌宕,精神張力在浩蕩恣肆,具氣勢神韻的水墨語言中聚散屈伸。在宏闊浩瀚的畫卷中展開的波瀾起伏而又秩序井然的構圖中表現出生命的律動,蘊含著繪畫與人文理想、宇宙自然意識、哲學觀念的統一,具有深刻的精神內涵。視形象結構和筆墨韻律中多樣變化、和諧統一的形式美的規律,凸顯出李伯安以崇高之美和民族精神力量之豐厚、綿密建構視覺大格局,開拓人物畫的現代表現形式的創新精神。

李伯安 走出巴顏喀拉之六·勞作 188cm×900cm 紙本設色

李伯安 走出巴顏喀拉之六·勞作(局部)188cm×900cm 紙本設色

注釋:

〔1〕〔晉〕顧愷之《論畫》,周積寅編著《中國歷代畫論·掇英類編注釋研究·上》,南京:江蘇美術出版社2013版,第385 頁。

〔2〕〔清〕笪重光《畫筌》,周積寅編著《中國歷代畫論·掇英類編注釋研究·上》,南京:江蘇美術出版社2013版,第388 頁。

〔3〕侯昀《“勢”與中國傳統繪畫》,南京:藝術學院學報(美術與設計版) 2008 版,第119—123 頁。

〔4〕〔清〕沈宗搴《芥舟學畫編》,俞劍華編著《中國古代畫論類編·下》,北京:人民美術出版社2004 版,第912 頁。

〔5〕〔清〕唐岱《繪事發微》,俞劍華編著《中國古代畫論類編·下》,北京:人民美術出版社2004 版,第864 頁。

〔6〕〔清〕沈宗搴《芥舟學畫編》,俞劍華編著《中國古代畫論類編·下》,北京:人民美術出版社2004 版,第912—913 頁。

〔7〕〔清〕松年《頤園論畫》,于安瀾注評《畫論叢刊下》,北京:人民美術出版1989 版,第625 頁。

〔8〕〔明〕李日華《竹嬾論畫》,俞劍華《中國古代畫論類編·上》,北京:人民美術出版 2014 版,第131 頁。

〔9〕〔清〕石濤著,周遠斌點校《苦瓜和尚畫語錄》,山東畫報出版社2007 版,第29 頁。

〔10〕原作圣山之靈中的人物部分和法輪與天路中的開光大典部分完全吻合,圖冊資料中的上半部分被垂直截去。

〔11〕薩孔·旺堆著,阿旺譯《藏族風俗一百例》,北京:中國藏學出版社2013 版,第66 頁。

〔12〕〔魏〕王弼注,老子道德經注校釋,北京:中華書局2008 版,第117 頁。

〔13〕〔美〕魯道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)著,滕守堯、朱疆源譯《藝術與視知覺》,成都:四川人民出版社1998 版,第563 頁。

〔14〕王伯敏等主編《書學集成(元-明)》,石家莊:河北美術出版社2002 版,第170 頁。