新疆北部暖季短時強降水的時空分布特征

李博淵,趙江偉,李新豫,王 勇

(1.中國氣象局烏魯木齊沙漠氣象研究所,新疆 烏魯木齊 830002;2.阿勒泰地區氣象局,新疆阿勒泰 836500;3.新疆生態氣象與衛星遙感中心,新疆 烏魯木齊 830002)

短時強降水(Flash Heavy Rain,FHR)是強對流天氣的一類,具有突發性強、持續時間短、來勢迅猛等特點,常伴有雷電、大風、冰雹等災害性天氣,易造成城市內澇、山體滑坡、泥石流等災害,嚴重影響農牧業生產、人民財產和生命安全,常因造成的損失重大而備受關注。2016年7月31日—8月1日新疆伊犁河谷出現極端特大暴雨,多站日雨量破歷史極值,最強日降水發生在鞏留縣庫爾德寧,達100.1 mm;此次極端暴雨具有局地性、極端性、受災點多等特點,造成民房、農田、牲畜、交通、水利設施等巨大的損失[1-3]。

國內很多學者對不同范圍FHR的時空分布做過研究,結果表明其分布具有明顯的區域特性。中國總體平均FHR發生頻次日變化有3個峰值,主峰在16:00—17:00,次峰在01:00—02:00,第3峰值在早晨07:00—08:00;月變化7月最為活躍,其次為8月,7月第4候最活躍[4-5]。就各區域而言,中國南方FHR日變化具有雙峰特征,即早晨、午后至傍晚各有一個峰值[6-8]。西南地區和青藏高原FHR日變化具有明顯的夜發特性[9-11]。西北地區東部FHR日變化呈3峰型,峰值分別出現在07:00、18:00、22:00;空間分布短時強降水集中度(Precipitationconcentration Degree,PCD)由東南向西北越來越集中,短時強降水集中期(Precipitation Concentration Period,PCP)自東向西逐步推遲[12]。內蒙古地區及冷渦背景下造成的東北、華北FHR最容易發生在午后至傍晚[13-14]。上述地區FHR月分布主要集中在7、8月;在地域分布上FHR主要發生在山前迎風坡、向風敞開的狹窄河谷或喇叭口等特殊地形附近。

新疆的氣象工作者多年來對暴雨研究主要集中在大尺度環流背景、水汽來源及輸送等方面[3,15-17]。近年來,隨著新疆區域自動站網逐步建立,逐時氣象資料在日常預報(尤其是降水資料短臨預警)業務中成為不可或缺的重要資料,基于逐時降水資料的研究工作也逐步開展起來[18-22],為預報員了解新疆夏季降水日變化特征、演變規律以及開展精細化降水預報提供支撐。同時,對FHR個例及數值模擬[1-3]、FHR過程的概念模型及環境參數特征[23-27]等也開展了一些研究,對南疆FHR研究表明,7月和8月上旬發生頻繁,日變化呈明顯的雙峰特征,在凌晨、午后至傍晚較易發生[27]。但上述已有FHR的研究主要針對中國中東部和南疆地區,利用區域自動站資料對新疆北部FHR的研究較少,尤其是FHR時空分布。新疆北部位于中國西北部,屬干旱半干旱區,地形復雜,有高山、戈壁、沙漠、湖泊等,暖季FHR頻發。因此,有必要對新疆北部暖季FHR開展統計分析,探討新疆北部FHR時空分布特征及其與地形的關系,以期為新疆短時強降水預報預警提供參考依據。

1 研究區域、資料及方法

1.1 研究區域概況

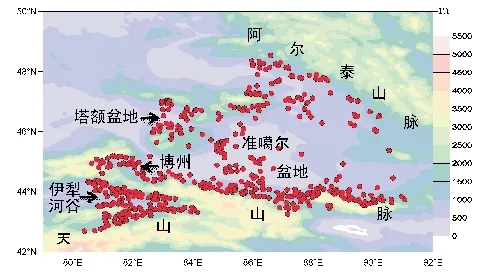

天山山脈、阿爾泰山、沙吾爾山脈及其余山脈使新疆北部形成兩山夾一盆的特殊地形,除山脈和準噶爾盆地地形外,還有向西開口的伊犁河谷、塔額盆地,向東開口的博州(博爾塔拉蒙古自治州)等特殊地形(圖1),以及博州賽里木湖、艾比湖和阿勒泰境內的烏倫古湖等有名湖泊。特殊的地形地貌使新疆北部降水機理復雜,為此,將天山北坡(包括塔城南部的烏蘇市和沙灣縣、石河子市、昌吉回族自治州、烏魯木齊市)、伊犁(伊犁河谷)、博州、塔城北部(塔額盆地和和布克賽爾蒙古自治縣)、克拉瑪依市和阿勒泰地區為主要研究對象。

圖1 新疆北部518個氣象觀測站點分布及地形

1.2 資料及方法

中國目前尚無統一的短時強降水定義標準,中央氣象臺和中國中東部地區氣象部門均將1 h降水量≥20 mm的降水記為短時強降水。根據尺度分析和降水量與垂直速度的關系,≥10 mm/h的降水一般是由中小尺度天氣系統造成的,而≥50 mm/h的降水主要是由小尺度天氣系統導致[4]。根據多年的預報服務實踐、暴雨洪水成災事實和干旱半干旱地區暴雨特點,結合新疆預報業務,新疆氣象部門將該標準調整為1 h降水量≥10 mm[26-28]。因此,本文的短時強降水時空分布特征,按雨強≥10 mm/h進行統計分析。

采用經過新疆氣象信息中心篩選、整理、檢測,并剔除不完整的資料及錯誤資料,嚴格實現數據質量控制的新疆北部(范圍是79°~92°E,42°~50°N)50個國家站和468個區域自動站,共518個氣象觀測站2013—2019年5—9月(簡稱“暖季”)逐時整點前1 h降水資料,篩選出雨強≥10 mm/h的短時強降水事件,運用常規統計、歸一化及其異常等方法對新疆北部及各區域短時強降水的時空特征進行分析,并用PCD和PCP方法,定量分析其非均勻性。

需要說明的是,由于所用資料中人為地將降水資料整理成整點資料,這可能導致部分連續1 h超過指定閾值的降水量被劃分到兩個時段而未達到本文所確定的短時強降水閾值標準,因此,統計的短時強降水頻率要低于實際發生的頻率。

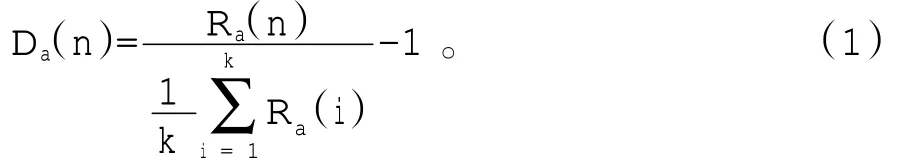

對短時強降水日變化采用歸一化處理[29]。Da(n)代表歸一化FHR逐時序列。定義為:

式中,Ra(n)、Ra(i)為第n時和第i時FHR發生頻次,n、k取值是1、2、…、24。Da(n)為正,表示該時次的FHR發生頻次大于平均頻次,Da(n)值越大,表明FHR發生頻次偏離程度越大,反之亦然。當Da(n)為0,表示短時強降水發生頻次在該時刻為平均值。當Da(n)在任意一時刻都為0,則表示該FHR序列沒有日變化特征。

短時強降水頻次歸一化異常[30]采用公式

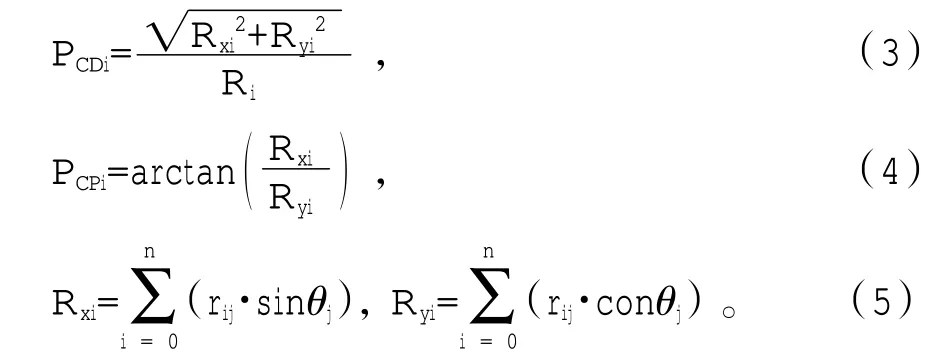

參考文獻[31]的分析方法,對短時強降水進行PCD和PCP的分析,表達式為

PCDi和PCPi分別為研究時段內第i年FHR頻次的集中度和集中期;Ri為研究時段內第i年FHR發生總頻次;rij為第i年第j旬所對應的方位角(整個研究時段的方位角設為360°)FHR發生總頻次;i為年份(2013、2014、…、2019);j是旬序(j=1、2、3、…、15)。由(3)和(4)式可知,PCD能夠反映FHR頻次在研究時段內各個旬的集中程度。PCD越大,說明研究時段內各個旬的短時強降水頻次差異越顯著,即短時強降水在年內的發生時間越集中。PCP是合成向量的方位角,表征每個旬FHR合成后的總體效應,即向量合成后重心所指示的角度,反映暖季最多FHR出現在哪一旬。

2 結果與分析

2.1 時間變化特征

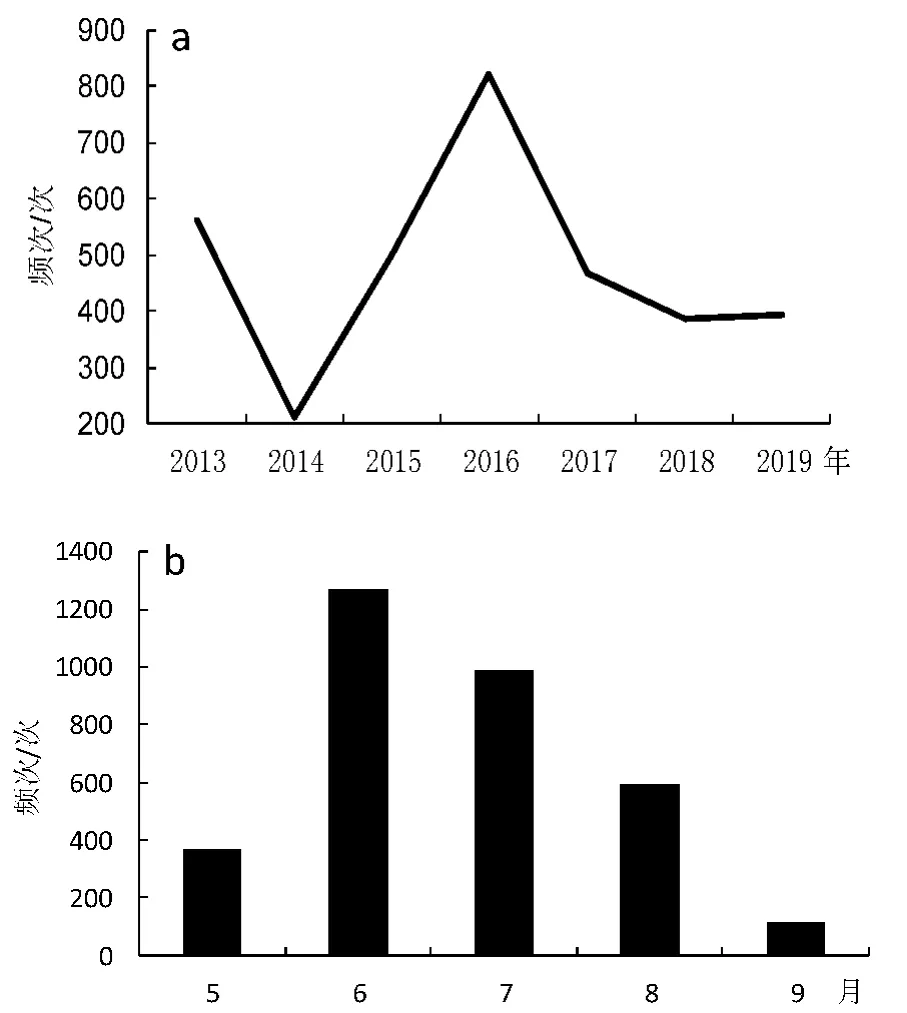

新疆北部暖季FHR近7 a來的年變化幅度較大(圖2a)。該區FHR 2014年發生頻次最少,共發生210次;2016年為新疆北部FHR發生頻次的峰值年,共發生了824次,是2014年的3.9倍。2017年明顯減少,為466次,2017—2019年略呈減少的趨勢。這是因為2014年是超強厄爾尼諾現象的開始年份,2015年春季之后發展形成強超強厄爾尼諾事件,2016年1月開始迅速減弱[32]。莊曉翠等[33]、方國華等[34]研究表明,厄爾尼諾當年或結束年有利于新疆北部夏季降水偏多,開始年或次年有利于降水偏少。因而造成2014年新疆北部FHR發生頻次異常偏少,比近7 a年平均發生頻次(668次)少458次;2016年FHR發生頻次異常偏多,偏多156次。

圖2 近7 a暖季新疆北部FHR事件發生頻次的年變化(a)和月變化(b)

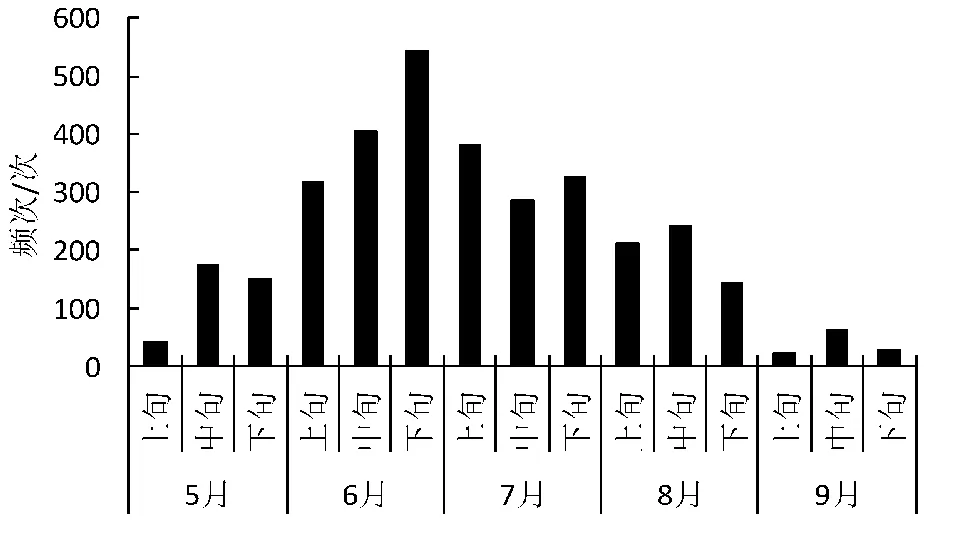

新疆北部暖季FHR發生頻次月際分布上呈單峰型特征(圖2b),5月開始該區FHR發生頻次迅速增多,6月達到峰值,之后逐月減小,9月最少。5月短時強降水發生的頻次為369次,6月迅速增多,共發生1 267次;7月次之,為993次;8、9月快速減小,分別為596、114次。由近7 a新疆北部FHR旬發生頻次的變化分布(圖3)可知,5月FHR波動增加,下旬之后逐旬增加,至6月下旬達峰值,為545次;7月上旬至9月下旬新疆北部FHR波動減少,9月上旬最少,僅22次;呈現出迅速增多,緩慢減少的特點;與中國中東部短時強降水7月為峰值,呈現出緩慢增多、迅速減少的特點不同[4]。張家寶等[15-16]研究表明,5月副熱帶西風急流位于南疆、強度較弱,6月初迅速北跳增強至天山山脈,且整個夏季都維持在天山山脈附近,9月開始緩慢南撤。夏季500 hPa副熱帶鋒區(南支)位于45°N附近;6月極鋒鋒區位于北歐至新疆北部(北支),7月北上至北冰洋沿岸,8月開始回到6月的位置。因此,6月新疆北部受南、北2支鋒區影響,FHR發生頻次明顯增多;7月受南支鋒區影響,全年最熱,熱力不穩定度最大,FHR發生僅次于6月;8月也受2支鋒區影響,但熱力條件差于6月,FHR發生位于第三。另外,張云惠等[35]研究表明,新疆夏季降水主要受中亞低渦影響,以6月最盛,7月次之。可見,新疆北部FHR主要發生在6—7月(占67.7%),6月下旬最多,8月明顯減少。與夏季副熱帶西風急流的活躍、南北支鋒區在北疆匯合、中亞低渦的活躍及熱力條件有關。

圖3 近7 a暖季新疆北部短時強降水事件發生頻次的旬變化

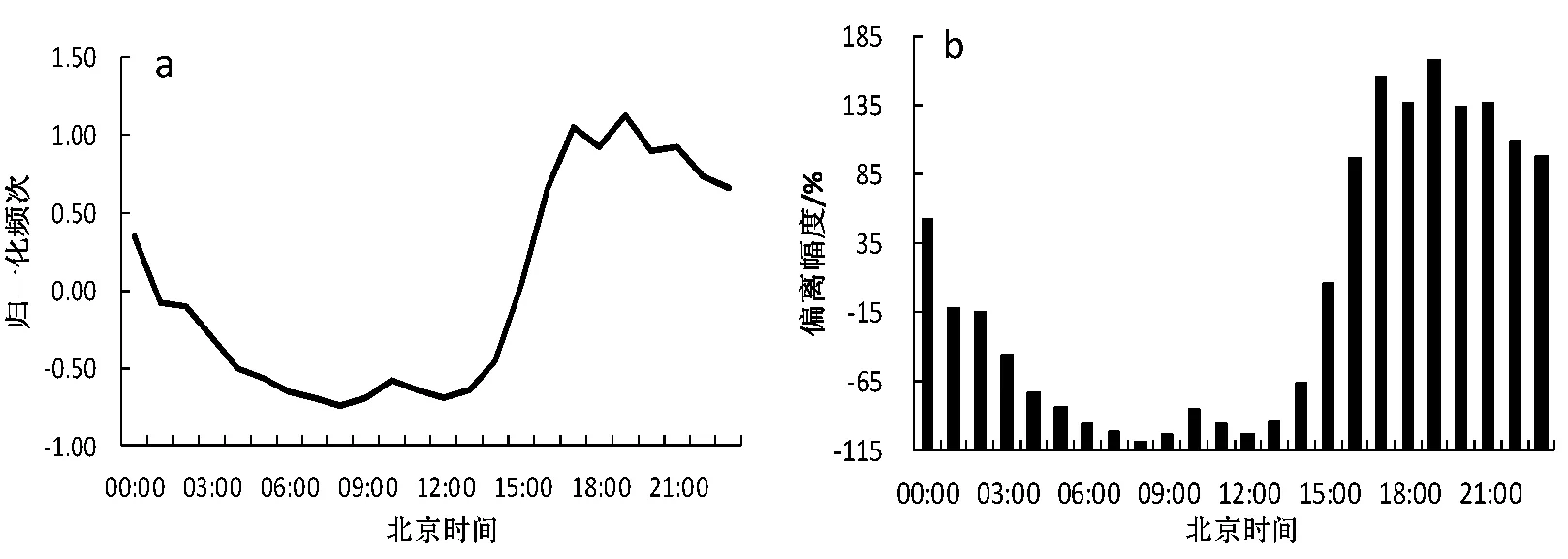

2013—2019年暖季新疆北部FHR日變化具有明顯單峰型特征(圖4),FHR歸一化分布圖上(圖4a),FHR午后開始迅速增多。歸一化頻次(歸一化值)14:00—15:00由-0.45快速增大到0.04,16:00—23:00為0.65~1.13;峰值0.93~1.13出現在17:00—19:00,偏離的幅度達137%~167%,在峰值附近偏離程度相對平穩;峰點在19:00為1.13(圖4b)。00:00—01:00由0.35迅速下降到-0.08,03:00—14:00為-0.34~-0.85,10:00為弱小峰值(-0.85)。06:00—09:00和11:00—13:00在-0.64~-0.74(圖4a),偏離的幅度為-95%~-110%,在谷值附近,偏離幅度變化較平穩;谷點在08:00為-0.74(圖4b)。暖季新疆北部短時強降水事件日變化歸一化演變與偏離幅度的變化結果有很好的一致性,上述結論與陳春艷等[18]、李博淵等[19]研究的新疆夏季降水日變化特征的結論基本一致。新疆北部位于中高緯度,暖季晝長夜短,晝夜溫差大;白天升溫迅速,午后至傍晚熱力不穩定最強;傍晚,山坡由于輻射降溫出現山風環流,低層暖濕氣流抬升觸發不穩定能量;這些是新疆北部FHR午后至夜間頻發的主要原因。

圖4 近7 a暖季新疆北部FHR事件日變化演變歸一化(a)、偏離幅度(b)

2.2 空間分布特征

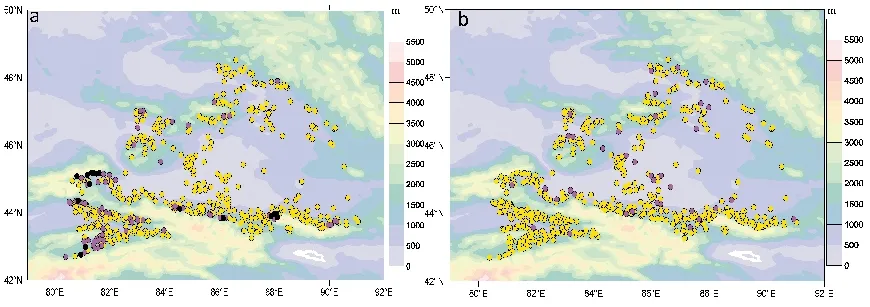

暖季新疆北部短時強降水發生頻次與地勢分布特征匹配比較一致,近7 a來,發生頻次最多的為45次,位于博州溫泉縣哈日布呼鎮珠斯侖站,該站位于喇叭口地形附近。FHR發生頻次≤10次的站點有427個,各地均有發生;發生在11~20次的站點有72個,主要分布在伊犁河谷、博州和天山北坡,其次是塔城北部,阿勒泰地區較少;>20次的站點有17個(圖5a),主要分布在伊犁河谷、博州西部、天山北坡,其它區域在研究時段內沒有發生過。新疆北部各站FHR平均雨強在10.1~30.1 mm/h,因此,本文按10.1~20 mm/h和20.1~30.1 mm/h兩個級別來討論該區域平均雨強的分布特征。≤20 mm/h的站點有481個;>20 mm/h的站點有36個,主要分布在天山北坡及其以北的北疆地區,伊犁河谷和博州發生站點較少(圖5b)。FHR主要發生在沿山一帶迎風坡、喇叭口地形及湖泊與陸地的交界附近,主要集中在伊犁河谷、天山北坡、向東開口的博州、向西開口的塔額盆地(塔城北部)以及阿爾泰山和沙吾爾山等地沿山一帶;準噶爾盆地較少。FHR高頻值均在迎風坡和喇叭口地形附近,表明特殊地形對氣流的強迫抬升作用很明顯。平均雨強較強的區域主要分布在天山北坡及其以北的北疆地區。

圖5 近7 a暖季新疆北部FHR發生頻次空間分布(a)和平均雨強(b)

2.3 氣候特征

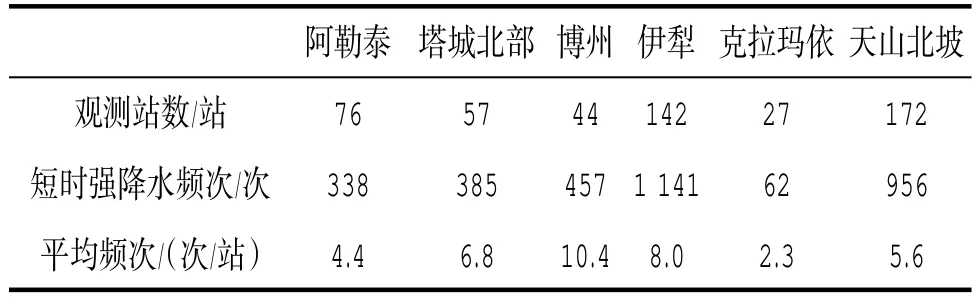

特殊的地形地貌使新疆北部降水機理復雜,為了更好地分析FHR氣候特征,將新疆北部分為阿勒泰、塔城北部、博州、伊犁河谷、克拉瑪依和天山北坡6個區域。近7 a暖季新疆北部短時強降水共發生3 339次,其中伊犁河谷發生最多(1 141次),天山北坡次之(956次),克拉瑪依最少(62次)。但從近7 a各區域各測站FHR發生的平均站次來看,博州平均站次最多,達10.4次/站;伊犁河谷次之,為8.0次/站,克拉瑪依最少,僅為2.3次/站(表1)。博州是向東開口的喇叭口地形,伊犁河谷是典型的向西開口的喇叭口地形,均有利于水汽在特殊地形附近輻合抬升。另外,博州境內有高山湖泊——賽里木湖和艾比湖,因此,該區發生FHR平均站次較多。伊犁河谷地處西風氣流迎風坡,同時又是典型的向西開口的喇叭口地形,地形動力抬升作用也較強,因而FHR發生的平均站次僅次于博州。塔城北部、天山北坡、阿勒泰地區主要是迎風坡,FHR頻次相對適中。克拉瑪依地處塔城東部的吾爾喀什爾山背風坡和準噶爾盆地,故FHR頻次最少。再次說明了新疆北部特殊地形對暖季FHR的發生起著決定性作用。

表1 近7 a暖季新疆北部各區域短時強降水統計結果

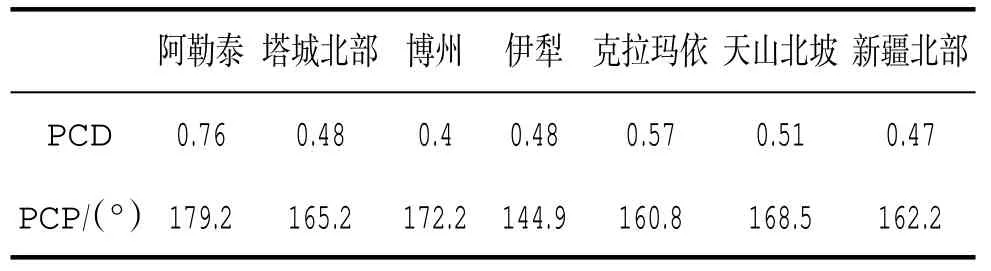

近7 a來,新疆北部各區域FHR發生頻次PCD平均值的趨勢和大小均不相同。新疆北部PCD平均值為0.47,說明短時強降水頻次年內發生時間相對分散,博州最明顯,伊犁河谷和塔城北部次之。由表2可知,阿勒泰地區FHR發生頻次的PCD最大,平均值達0.76,博州最小,為0.40,伊犁河谷和塔城北部為次小,為0.48,克拉瑪依和天山北坡PCD平均值分別是0.57和0.51;表明新疆北部FHR年內發生頻次,最北的阿勒泰地區最集中,而喇叭口地形的博州、伊犁河谷和塔城北部相對分散,天山北坡和位于準噶爾盆地的克拉瑪依相對較分散,即FHR年內集中程度由南向北、由西向東逐漸集中。

表2 近7 a新疆北部各區域平均短時強降水頻次的PCD和PCP

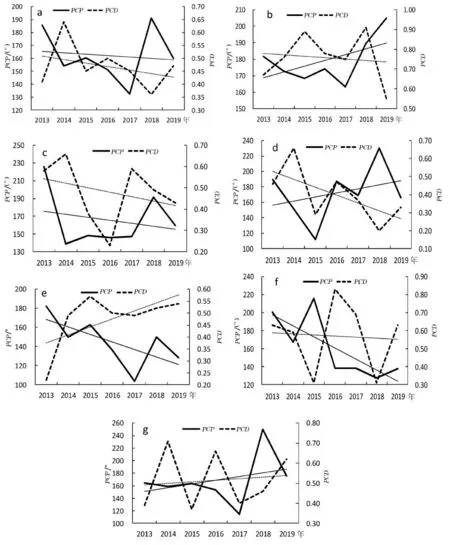

從年變化曲線(圖6a)來看,近7 a新疆北部PCD變化呈波動減少的趨勢,PCD平均值2014年最大(0.64),即FHR出現時間相對集中,其它年份PCD平均值在0.36~0.47,即FHR出現時間相對分散,2018年PCD最小(0.36),說明北疆FHR年內發生頻次的集中程度越來越弱。阿勒泰地區PCD為M型呈略減小的趨勢,2019年最小(0.55),其它年份為0.67~0.91,2018年最大(0.91),其次是2015年,為0.89(圖6b)。塔城北部PCD呈波動減少的趨勢,PCD平均值2014年最大(0.66),其它年份為0.23~0.59,2018年PCD最小,為0.23(圖6c)。博州PCD呈波動減少的趨勢,PCD平均值2014年最大(0.66),其它年份為0.20~0.47,小于塔城北部,說明博州和塔城北部相似,尤其是2018年PCD最小,為0.20(圖6d)。伊犁河谷PCD呈增大的趨勢,PCD平均值2013年最小(0.22),其它年份為0.49~0.57,2015年PCD最大,為0.57(圖6e)。克拉瑪依PCD年際波動呈W的減小趨勢,PCD平均值2016年最大(0.83),其它年份為0.31~0.69,2015、2018年PCD最小,均為0.31,是FHR發生相對最分散的年份(圖6f)。天山北坡PCD呈波動增加的趨勢,PCD平均值2014年最大(0.71),其它年份為0.37~0.66,2015年PCD最小,為0.37,是FHR發生相對最分散的年份(圖6g)。阿勒泰、塔城北部、博州、克拉瑪依FHR發生頻次PCD年變化呈波動減小的趨勢,說明上述區域FHR年內發生頻次的集中程度越來越弱,尤其是博州。伊犁河谷和天山北坡FHR發生頻次PCD年變化呈波動增多的趨勢,說明這兩個地區FHR年內發生頻次的集中程度越來越強,尤其是伊犁河谷(圖6)。

暖季新疆北部平均PCP主要在144°~180°,表明新疆北部暖季短時強降水集中發生的時間在6月中旬到7月中旬,其中伊犁河谷平均PCP最小,為144.9°,表明該區域FHR暖季集中發生的時間最早(6月中旬前后),其它區域均相對較晚;阿勒泰PCP最大(179.2°),表明該區域暖季FHR集中發生的時間最晚(7月上旬前后)。

近7 a新疆北部PCP年變化呈略有減少趨勢,FHR集中期PCP在133°~191°變化,2017年6月中旬前后最小,即集中程度出現得最早,2018年7月中旬前后最大,即集中程度最晚,說明在研究時段內暖季北疆FHR集中發生的時間越來越早(圖6a)。分析近7 a阿勒泰地區FHR的PCP年變化曲線(圖6b)可知,PCP變化呈增加趨勢,并在163°~205°變化,最小值出現在2017年7月上旬前后,最大值出現在2019年7月下旬前后,說明阿勒泰地區FHR發生集中程度呈推后的趨勢。塔城北部PCP的年變化趨勢與北疆類似,呈減小的趨勢,其值在138°~226°變化,最小值出現在2014年7月中旬前后,最大值出現在2013年8月上旬前后(圖6c),說明塔城北部FHR發生集中程度呈提前的趨勢。博州PCP的年變化趨勢與阿勒泰類似,呈增多的趨勢,其值在112°~230°變化,最小值出現在2015年6月中旬前后,最大值出現在2018年8月中旬前后(圖6d),說明博州FHR發生集中程度呈推后的趨勢。伊犁河谷PCP的年變化趨勢與塔城北部類似,呈減小的趨勢;其值在104°~182°變化,最小值出現在2017年6月中旬前后,最大值出現在2013年7月中旬前后(圖6e),說明伊犁河谷FHR年內發生集中程度呈提前的趨勢。克拉瑪依PCP的年變化趨勢與伊犁類似,呈減小的趨勢,其值在127°~216°變化,最小值出現在2018年6月中旬前后,最大值出現在2015年7月下旬前后(圖6f),說明克拉瑪依FHR年內發生集中程度呈提前的趨勢。天山北坡PCP的年變化趨勢與阿勒泰類似,呈增多的趨勢,其值在115°~250°變化,最小值出現在2017年6月中旬前后,最大值出現在2018年8月上旬前后,說明天山北坡FHR年內發生集中程度呈推后的趨勢(圖6g)。由此可見,近7 a阿勒泰、博州和天山北坡FHR發生的PCP年變化呈增加的趨勢,表明暖季FHR年內集中發生的時間越來越晚;塔城北部、伊犁河谷和克拉瑪依FHR發生的PCP年變化呈減少趨勢,表明暖季FHR年內集中發生的時間越來越早。

圖6 近7 a新疆北部及各區域短時強降水頻次的PCD、PCP年變化

3 結論

利用新疆北部518個國家站和區域自動站2013—2019年暖季5—9月逐時降水資料,通過常規統計、歸一化及其偏離程度、降水集中度(PCD)和集中期(PCP)等方法得出以下結論:

(1)2013—2019年暖季新疆北部FHR發生頻次年變化大,2016年最多,2014年最少,前者是后者的3.9倍。FHR集中發生在6月上旬至7月下旬,6月下旬為峰值。FHR日變化呈明顯單峰型,峰值主要出現在17:00—19:00。

(2)近7 a新疆北部FHR的空間分布與地形密切相關,主要集中在伊犁河谷、天山北坡、向東開口的博州及向西開口的塔額盆地等特殊地形附近。短時強降水的高頻區位于山脈迎風坡和喇叭口地形附近,說明特殊地形對氣流的強迫抬升作用明顯。

(3)在空間分布上,新疆北部FHR年內發生頻次PCD由南向北、由西向東逐漸集中,以阿勒泰地區最集中,克拉瑪依次之,博州、伊犁河谷、塔城北部相對均勻。PCP在空間分布上,伊犁河谷至天山北坡逐漸推遲,由克拉瑪依市向西、向北逐漸推遲。

(4)新疆北部FHR發生頻次PCD伊犁河谷、天山北坡年內集中程度越來越強,尤其是伊犁河谷;其它區域年內發生頻次的集中程度越來越弱,尤其是博州。PCP克拉瑪依市、伊犁河谷和塔城北部呈提前趨勢,而阿勒泰地區、博州、天山北坡呈推后趨勢。