新中國成立到改革開放時期,黨領導我國科技發展的戰略選擇

文/邢懷濱

新中國成立初期,國際環境十分復雜惡劣,飽經多年戰爭的中國大地滿目瘡痍,國力孱弱且生產力落后。在這樣積貧積弱的基礎上,中國共產黨領導全國人民鞏固新生的人民政權,建立社會主義制度,艱辛探索適合國情的社會主義建設道路。從“一五”時期到改革開放前的20多年時間里,盡管經歷過嚴重挫折,但基本建立了獨立的、比較完整的工業體系和國民經濟體系,取得了巨大的建設成就。1981年黨中央《關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》對這一時期給出明確結論:“我們取得的成就還是主要的,忽視或否認我們的成就,忽視或否認取得這些成就的成功經驗,同樣是嚴重的錯誤。我們的成就和成功經驗是黨和人民創造性地運用馬克思列寧主義的結果,是社會主義制度優越性的表現,是全黨和全國各族人民繼續前進的基礎。”科技事業在這一時期雖然遭到過嚴重破壞、經歷過跌宕起伏,但總體上取得了重大進步,在基礎研究、工農業生產、醫藥衛生、國防軍工、航空航天、新興技術等領域都取得了一大批重要科技成果。將自力更生作為戰略基點,努力爭取和有效利用外援,并把握國際形勢變化和發展趨勢從西方國家引進技術,是這一時期黨領導科技事業取得成就的基本戰略路徑。

堅定不移將自力更生作為科技發展的戰略基點

第二次世界大戰以后,國際上形成了社會主義和資本主義兩大陣營對峙的局面。面對新生的中華人民共和國,以美國為首的西方國家采取政治孤立、經濟封鎖和軍事包圍等措施,妄圖把新中國扼殺在搖籃中。新中國成立初期,中國共產黨奉行獨立自主的和平外交政策,在外交上堅定地站在社會主義陣營一邊,在經濟上爭取蘇聯和東歐社會主義國家的援助。黨和國家領導人深知,對于一窮二白、人口眾多、地域廣闊的中國而言,爭取國外援助非常重要,但不能將國家建設發展的希望寄托在外援身上,必須依靠中國人民自己的力量。1949年12月,周恩來同志在向參加全國農業會議、鋼鐵會議、航務會議人員的講話中明確指出:國家建設以國內力量為主,生產建設上要自力更生,政治上要獨立自主,現在同帝國主義國家也可以在有利的條件下做買賣,對此我們不拒絕,也不強求,我們歡迎友邦在平等互助基礎上的幫助。20世紀50年代末60年代初,隨著中蘇關系出現分歧和走向破裂,蘇聯停止了對我國的經濟援助,之后屢次侵犯我國邊境并增兵百萬,威脅我國的安全。中蘇關系的惡化更加堅定了中國共產黨和中國人民自力更生的決心。

黨和國家領導人高度重視科技工作,對科技在國家建設發展中的重要作用有深刻認識,明確提出要依靠自己的力量解決科學技術問題,把自力更生作為科學技術發展方針。

——1956年2月,黨中央發出《關于知識分子問題的指示》,要求“……盡可能迅速地改變我國的科學和文化的落后狀態,力求最急需的科學部門能夠在12年內(即第三個五年計劃期末)接近世界的先進水平,而使我國建設中的很多復雜的自然科學和技術的問題能夠逐步地依靠自己的力量加以解決”。

——1956年5月,聶榮臻在寫給中共中央的報告中提出,中國的導彈研究應采取“自力更生為主,力爭外援和利用資本主義國家已有的科學成果”的方針,得到毛澤東的肯定和批準。1960年,面對大批蘇聯專家撤走的局面,聶榮臻在《關于立足國內發展科技等問題向中央并毛澤東的報告》中指出:“蘇聯在重要關鍵技術上卡我們,許多科技人員都十分氣憤。但是氣憤是沒有用的,我們要將其轉化成為發展科學技術的動力,更加堅決地在科學技術上貫徹自力更生的方針,而不是指望外援。”

——《1956—1967年科學技術發展遠景規劃》提出:“為了更好地服務于社會主義建設,必須努力使我國科學技術工作逐步走上自立的道路。”

——《1963—1972年科學技術發展規劃綱要》明確將“自力更生,迎頭趕上”作為科學技術發展方針,并對科技自力更生進行了深刻論述:“科學技術的發展,是貫徹執行自力更生地建設社會主義的重要條件。馬克思列寧主義從來認為,一個國家的革命和建設,必須主要依靠本國人民群眾的力量。為著自力更生地進行建設,我們必須依靠自己的科學技術力量,獨立地、創造性地解決建設中提出的各種科學技術問題。帝國主義、現代修正主義、一切反動派仇視和害怕社會主義中國的強大,妄圖從經濟上和科學技術上封鎖我國。這就更加激發我們,自力更生,奮發圖強,盡快地為實現農業現代化、工業現代化、國防現代化創造科學技術的條件。”

可見,黨在對科技事業的領導中,堅定不移地把自力更生作為戰略基點。在科技基礎極其薄弱、國民經濟極其落后、國際形勢極其復雜多變的條件下,黨領導全國人民主要依靠自己的力量發展科技事業并取得一大批重要科技成果,采取了哪些主要做法、取得了哪些經驗呢?

第一,高度重視人才隊伍建設,廣大科技人員愛黨愛國、拼搏奉獻、創新求實,是實現科技自力更生的基礎。為了實現科技自力更生,黨通過建立科研機構、大力培養科學技術人才、吸引海外人才回國、鼓勵科研人員奮發進取等措施,努力發展壯大自己的科技力量。新中國成立之初,全國科技人員不到5萬人,科研機構只有30多個。伴隨社會主義改造基本完成,到1955年年底,全國科技人員增加到40余萬人,科研機構超過800個,初步建立起比較完整的科研體系,科技人才隊伍迅速壯大。新中國的成立,激發了大批海外學子的愛國報國之心,以錢學森、華羅庚、朱光亞等為代表的專家學者紛紛歸國效力。1957年,歸國的海外學者達到3000多人,占新中國成立前全部海外留學生和學者的一半以上。

廣大科技人員以滿腔熱情投身祖國科技事業,刻苦鉆研、拼搏奉獻,努力提高科研水平,在各個領域取得了一項又一項突破。這一時期創造了“熱愛祖國、無私奉獻,自力更生、艱苦奮斗,大力協同、勇于登攀”的“兩彈一星”精神,樹立了以原子彈研制中確定數據準確性的“九次運算”為代表的嚴謹求實的作風學風,涌現出無數像蔣筑英、羅健夫那樣的優秀科技工作者,為我國科技事業快速發展奠定了最重要的力量之源。即使在“文化大革命”期間,許多科技人員努力排除動亂造成的干擾,在接受審查、下放“五七”干校、關“牛棚”,甚至自身受到打擊摧殘的情況下,依然堅守理想和信念,堅持開展科研工作。例如,上海冶金研究所的鄒元曦、陳念貽,每天堅持在“牛棚”中整理資料和以往的實驗數據,編寫出關于我國半導體材料發展的建議和近4萬字的量子化學論文;水利水電專家張光斗一邊接受審查,一邊臨危受命承擔密云水庫大壩應對唐山大地震的搶險加固工程設計工作;等等。這些科技人員對黨的信任和忠誠,對祖國人民的熱愛和奉獻,對事業的執著和堅守,是我國科技事業發展中極其寶貴的精神財富。

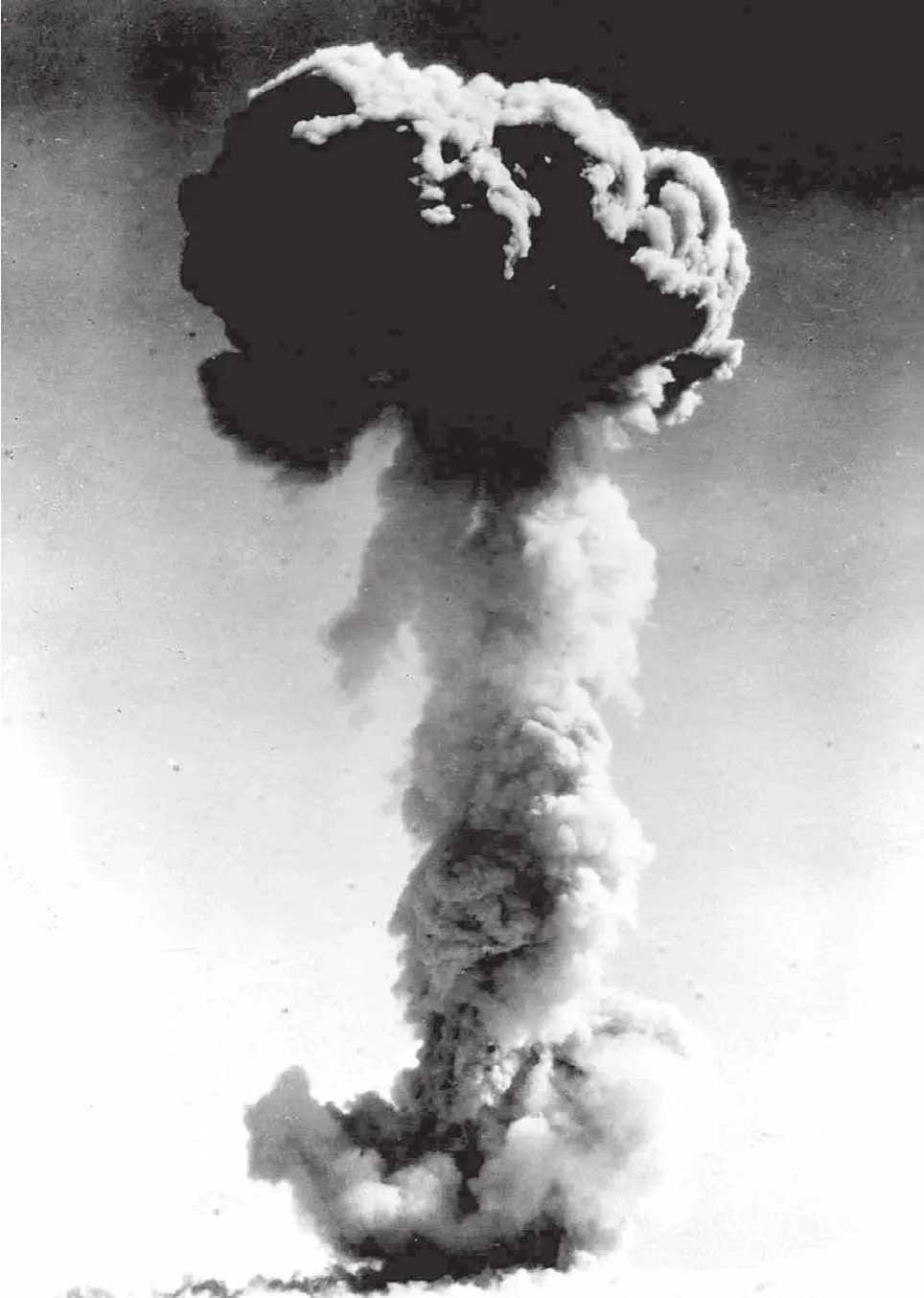

1964年10月16日,我國第一顆原子彈爆炸成功,它向全世界宣告中國已掌握原子彈制造技術(新華社發)

第二,制定戰略規劃,明確科技發展方向和重點,構建集中力量辦大事、自主科研攻關的組織機制,是實現科技自力更生的有效途徑。新中國成立后,我國借鑒蘇聯的經驗制定國家科技發展規劃,對科技工作實行集中統一領導。《1956—1967年科學技術發展遠景規劃綱要》按照重點發展的思路,從自然條件及自然資源、礦冶、燃料和動力、機械制造、化學工業、建筑、運輸和通信、新技術、國防、農林牧、醫藥衛生等13個方面部署了57項重要科學技術任務,包括616個中心問題;《1963—1972年科學技術發展規劃》明確提出集中力量打殲滅戰、“抓兩頭”的任務部署原則,一是抓農業和有關解決吃穿用問題的科學技術問題,一是抓尖端技術,并部署了374項重點研究試驗項目。科技規劃的制定圍繞國家經濟社會發展和國防建設需要,明確科技發展方向和重點,根據國情國力實事求是地部署安排科技任務,不僅使有限的資源得到有效利用,而且對科研體系布局和科技體制的形成也起到了決定性作用。

在重大科研任務實施中,充分發揮社會主義制度集中力量辦大事的優勢,探索構建自主科研攻關的舉國體制。最典型的是“兩彈一星”的研制。在原子彈、氫彈和導彈的研制中,黨中央建立專門領導組織機構,實施高度集中的統一領導,來自中國科學院、國防科研機構、工業部門、高等院校和地方科研力量協同聯合攻關。為解決有關原材料和儀器設備,全國組織了1000多個單位40多萬人承擔配合任務。除了“兩彈一星”之外,在各個領域的關鍵技術攻關中,也都充分發揮了集中力量辦大事的組織優勢。例如:

——研制氮肥成套設備。為自主研制氮肥成套設備,1960年黨中央成立由陳云同志負責的化肥領導小組,針對當時氮肥成套設備中“三機一門”(氣體壓縮機、冷凍機、制氧機和高中壓閥門)嚴重短缺的情況,全面安排合成氨氮裝置工藝流程中所需的專用設備和通用設備科研、試制、產品系列化規格化等任務。在中央化肥小組統一領導下,用戶和制造部門聯合組織科研和設計單位、大專院校共同攻關,各部門密切配合,使化肥和通用機械工業得到同步發展。20世紀70年代初,為自行研制30萬噸合成氨大型成套設備,一機部成立專門辦公室負責組織協調。由通用研究所承擔主體科研任務,組織全國12個省市52個企業、研究所和高校承擔關鍵技術攻關,共完成56項重大科研項目和13項重大新產品開發。1979年年底,我國自行設計制造的第一套年產30萬噸合成氨及24萬噸尿素大型成套裝置一次試車投產成功,標志著我國化肥裝備向大型化、高水平發展。

——研制“九大設備”。20世紀60年代初,在蘇聯和以美國為首的巴黎統籌委員會對我國全面禁運封鎖的條件下,我國自行研制用于生產航空、導彈、原子能、電子工業所急需新型材料的九套大型特大鍛壓、軋制等設備。“九大設備”共有840種1400多臺,工程浩大、難度極高,研制和制造涉及中央10個部委,上百家工廠,1100多名工程技術人員,1萬多名工人,歷時9年完成。九套大型成套設備達到了當時的國際先進水平,不僅有力支持了國防建設,使中國重型機械發展進入了自行設計制造高效、大型、精密、尖端成套設備的新階段,也帶動了各輔機、電氣、儀表制造業同步發展了許多新產品。

——攻關煉油技術“五朵金花”。20世紀60年代初,為解決國內原油加工難題,改變主要石油產品依靠進口的局面,石油部組織全國專家研究論證,確定攻克流化催化裂化、延遲焦化、催化重整、尿素脫蠟、煉油催化劑和石油產品添加劑的研制生產5個項目,稱為“五朵金花”。石油部成立了煉油廠新技術核心領導小組,對重大關鍵技術問題組織全國范圍的大協作,由科研、設計、生產、使用部門共同制訂進度計劃,從工藝、設備、材料到儀表自動化、分析測定方法等各個環節都作了明確分工。其中圍繞流化催化裂化裝置的研制,就組織了全國180多個科研、設計、制造生產單位的大協作,研制出了當時只有少數發達國家才能生產的高質量、高精度的設備和100多套自動控制儀表。1965年,完全國產化的流化催化裂化裝置建成并投產成功。煉油技術“五朵金花”的綻放,結束了中國人使用“洋油”的歷史。

這些技術攻關案例采用舉國體制的組織方式,許多具體做法和協同奉獻精神,對于構建社會主義市場經濟條件下科研攻關的新型舉國體制具有重要借鑒和啟示。

第三,在自力更生發展科技的同時,認真學習引進國外先進科技,是實現科技自力更生的必要條件。堅持自力更生,不是自我封閉,而要積極學習和引進國外先進科技,黨和國家領導人對此有清晰的認識和把握。1956年,毛澤東同志在《論十大關系》的報告中強調:“我們的方針是,一切民族、一切國家的長處都要學,政治、經濟、科學、技術、文學、藝術的一切真正好的東西都要學。”上文提到的聶榮臻同志1960年提交給黨中央和毛澤東的報告中提出:“獨立自主,自力更生,也絕不意味著要搞自我封鎖。相反地,一切國際上先進的科學技術成果,我們都要根據中國具體條件來學習,并且要掌握。”《1963—1972年科學技術發展規劃》中指出:“科學技術后進國家趕上先進國家的重要經驗之一,是迅速掌握世界科學技術已有的成就,避免不必要地從頭研究國外早已解決的問題,少走彎路。……我們越是強調自力更生,就越應該注意學習和掌握國外的先進科學技術成就。”可見,黨在把自力更生作為戰略基點的同時,從未排斥和放松過對一切先進文明的學習引進,這正是先進政黨的重要特征之一。

這一時期對國外科技的學習和引進,一是20世紀50年代接受蘇聯及東歐國家的技術援助,二是60—70年代從西方國家引進技術,下文對此將分別介紹分析。

認真學習和辯證對待國外經驗和技術援助

新中國成立之時,蘇聯在十月革命后經過30多年的建設發展,已經取得了一定成就,學習蘇聯社會主義建設經驗成為必然選擇。1949年12月毛澤東出訪蘇聯,次年2月14日,中蘇兩國在莫斯科簽訂《中蘇友好同盟互助條約》和有關協定,1953年簽訂蘇聯援助中國發展經濟的協定,1954年簽訂政府間科技合作協定。這一時期,蘇聯政府通過提供貸款、派遣專家到華、提供技術資料等方式幫助我國進行經濟建設和發展科技事業,核心內容是第一個五年計劃期間在蘇聯援助下建設的“156項工程”。除了蘇聯以外,我國先后同捷克斯洛伐克、羅馬尼亞、匈牙利、民主德國、波蘭、阿爾巴尼亞、保加利亞、南斯拉夫、朝鮮簽訂了雙邊政府間科技合作協定。歷史表明,在新中國經濟建設和科技事業始創階段,國際科技合作特別是蘇聯的技術援助起到了重要作用。

中國共產黨帶領廣大科技人員對國外經驗和技術援助采取了積極學習的態度。1953年,毛澤東在全國政協一屆四次會議閉幕式上作了加強抗美援朝斗爭、學習蘇聯、反對官僚主義三點指示,指出“要認真學習蘇聯的先進經驗。無論共產黨內、共產黨外、老干部、新干部、技術人員、知識分子以及工人群眾和農民群眾,都必須誠心誠意地向蘇聯學習。我們不僅要學習馬克思、恩格斯、列寧、斯大林的理論,而且要學習蘇聯先進的科學技術。我們要在全國范圍內掀起學習蘇聯的高潮,來建設我們的國家”。之后,全國范圍內開展了全面學習蘇聯的運動。到1960年,共有2萬多名蘇聯專家來華指導和參加工作,我國先后選派專家1000余人、留學生和實習生8310余人到蘇聯學習。對于援華蘇聯專家,中方給予高度尊重和熱情友好接待,并提供了很高規格的待遇。

但是,在向蘇聯學習和接受援助的過程中某些領域曾一定程度上出現照搬照抄的現象,經過實踐,黨和國家領導人很快察覺到蘇聯模式的局限,并對此及時進行了糾正。毛澤東同志對于學習和辯證吸收國外經驗有過深刻論述:

——1956年2月至4月間,毛澤東聽取國務院35個部委關于工業生產和經濟工作的匯報,指出“最重要的是要獨立思考,把馬列主義的基本原理同中國革命和建設的具體實際相結合。民主革命時期,我們吃了大虧之后才成功地實現了這種結合,取得了新民主主義革命的勝利。現在是社會主義革命和建設時期,我們要進行第二次結合,找出在中國怎樣建設社會主義的道路”。

——1956年4月25日,毛澤東在中央政治局擴大會議上作《論十大關系》的報告,指出“特別值得注意的是,最近蘇聯方面暴露了他們在建設社會主義過程中的一些缺點和錯誤,他們走過的彎路,你還想走?過去我們就是鑒于他們的經驗教訓,少走了一些彎路,現在當然更要引以為戒”。學習國外“必須有分析有批判地學,不能盲目地學,不能一切照抄,機械搬運。他們的短處、缺點,當然不要學”。

——1958年6月,毛澤東在第二個五年計劃要點的報告上批示:“自力更生為主,爭取外援為輔,破除迷信,獨立自主地干工業、干農業、干技術革命和文化革命,打倒奴隸思想,埋葬教條主義,認真學習外國的好經驗,也一定研究外國的壞經驗——引以為戒,這就是我們的路線。”

其他中央領導同志對此也有重要指示。周恩來同志指出:“既不能無限期地依賴蘇聯專家,更不能放松對蘇聯和其他國家的先進的科學技術進行最有效的學習。”要把立足點放在自力更生上,要善于獨立思考,通過自己的科學研究和實踐培養人才,掌握技術,要邊干邊學、建成學會、努力消化,做到不僅知其然,而且知其所以然。陳云同志1961年在中央化肥小組的會議上指出:“中國共產黨的特點是不被框子框住。對蘇聯的計劃經濟方法,我們應當既有吸收,也有揚棄。”他在1984年黨的十二屆三中全會書面發言中,明確指出當年學習蘇聯的情況是,“即使那時,我們的經濟工作也是按中國的實際情況辦事的,沒有完全套用蘇聯的做法”。

分析這一時期我國學習和接受國外技術援助的實踐,可以得到以下事實判斷和經驗。

第一,在向蘇聯學習的過程中,盡管出現了一些機械學習的現象,但總體上并未照搬照抄,而是結合國情采取了“擇其善者而從之,其不善者而改之”的策略。例如,在蘇聯援助下制定的《1956—1967年科學技術發展遠景規劃綱要》中,重要科學技術任務和中心問題都是中國根據自身建設需要自行提出的。再如,當時清華大學蔣南翔校長強調學習蘇聯過程中必須克服形式主義傾向,“制訂教學大綱要體現國家的需要,是中國化的大綱,不是蘇聯的大綱”。在學科專業設置方面,他從我國科學技術發展需要出發,不同意蘇聯專家意見,在黨和國家領導人的支持下,在清華大學創辦無線電、原子能、半導體、自動化、材料科學等專業,為培養積累我國相關領域的科研人才作出了重要貢獻。

第二,高度重視對援助技術的消化吸收,重視國內配套,可快速有效地提高本國科技能力。例如,在我國開創原子能事業時,相繼建立了綜合性核科學技術、鈾礦地質、鈾礦選冶、核武器等專業性研究機構,積極開展研究工作,大力培養人才。在成套引進蘇聯核設備和核技術時,凡是能在國內配套的設備和原材料,都由國內負責提供,培養自己的設計和設備、元件等制造能力。廣大科技人員刻苦虛心學習,努力消化吸收先進技術,爭取盡快擺脫對蘇聯的依賴。正因為有此準備和基礎,當1959年蘇聯政府單方面撕毀關于援助中國和平利用原子能的協定,1960年撤走全部專家并帶走圖紙、計劃、資料,停止供應關鍵設備時,我國迅速組織自己的科技力量,獨立自主地繼續發展原子能事業。1964年和1967年,我國成功地爆炸了第一顆原子彈和第一顆氫彈。毛澤東同志對此曾說:“赫魯曉夫不給我們尖端技術,極好!如果給了,這個賬是很難還的。……應該給赫魯曉夫發一個一噸重的大勛章!”

1954年,蘇聯政府派遣以西林為首的專家工作組來華,參與建設武漢長江大橋,圖為時任武漢長江大橋蘇聯專家顧問組組長的西林(左三)在建橋工地

第三,在接受國外援助過程中,始終堅持獨立自主的外交原則,堅決維護國家主權。20世紀50年代中期,蘇聯積極謀求與美國共同主宰世界,在國際交往中開始走向大國沙文主義,中國共產黨對此明確反對。1958年,蘇聯向我國提出在我國境內共同建立核潛艇通信用的長波電臺,以及中蘇聯合建立潛艇艦隊的主張,遭到我國斷然拒絕。黨和國家領導人明確表明,中國需要援助,但以犧牲主權來換取援助,我們寧肯不要。對此,《關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》指出:“盡管我國經濟文化還比較落后,我們對待世界上任何大國、強國和富國,都必須堅持自己的民族自尊心和自信心,決不允許有任何奴顏婢膝、卑躬屈節的表現。建國以前和建國以后,在黨和毛澤東同志領導下,無論遇到什么樣的困難,我們都沒有動搖過獨立自主、自力更生的決心,沒有在任何外來的壓力面前屈服,表現了中國共產黨、中國各族人民的大無畏的英雄氣概。”

把握世界變化趨勢,積極從西方國家引進技術

20世紀60—70年代,“二戰”以后形成的世界兩極格局開始受到沖擊,在美蘇爭霸的同時,世界朝著多極化方向發展。資本主義陣營中西歐國家和日本推行獨立外交,開始形成美、日、西歐三足鼎立的局面;社會主義陣營內部矛盾擴大,國際共產主義運動在組織上出現了分裂,中蘇關系惡化,社會主義陣營走向解體;隨著不結盟運動和“七十七國集團”的成立,第三世界開始形成;民族解放運動的發展促進了許多新興民族國家的建立。1971年,中華人民共和國恢復了在聯合國的合法席位;1972年,美國總統尼克松訪華,中美關系隨之解凍;之后我國陸續與英國、聯邦德國等西方國家建立外交關系,與日本實現邦交正常化。世界格局的重大變化和我國外交的新局面,為我國從西方國家引進技術創造了時代條件。

學習一切國家先進的科學技術是中國共產黨一貫堅持的主張,但在當時的背景下,曾出現過抵觸資本主義國家科學技術的思潮。由于新中國成立后的一段時間我們在政治和外交上采取“一邊倒”方針,某些地方出現了“技術一邊倒”的口號,黨中央及時糾正了這一錯誤口號。1953年中共中央發布《關于糾正“技術一邊倒”口號提法錯誤的指示》,明確指出“技術問題和政治問題不同,并沒有階級和陣營的分別,技術本身是能夠同樣地為各個階級和各種制度服務的。在技術上并不存在不是倒向這邊就一定倒向那邊的問題。……學習蘇聯的先進科學和技術,并不排斥可以吸收資本主義國家中技術上某些好的對我們有用的東西”。 明確技術問題與政治問題不同,為我國從西方資本主義國家引進技術掃除了政治和思想上的障礙。

在上述國際環境和國內條件下,中共中央認為適應國內經濟形勢和建設的需要,要積極開展從資本主義國家引進新技術的工作。這一時期從西方國家引進技術經歷了兩個階段。

第一階段是20世紀60年代的初步引進。1963年6月,中國同日本簽訂第一個進口維尼龍成套設備合同,打開了西方國家從技術上封鎖我國的缺口。隨后幾年中,我國陸續從英國、法國、聯邦德國、瑞典、意大利、瑞士、荷蘭、比利時、奧地利等國家引進石油、化工、冶金、礦山、電子和精密機械等國民經濟建設急需的成套設備和技術。到“文化大革命”之前,我國和國外簽訂了80多項技術引進合同。

第二階段是20世紀70年代的大規模引進。這一階段主要包括兩次集中引進。一是“四三方案”。1973年中共中央批準了后來被稱為“四三方案”的引進計劃,即在3—5年內引進43億美元的成套設備(包括1972年已經批準的12.5億美元)。該方案中的引進項目主要包括:武鋼1.7米軋機、13套大化肥、4套大化纖、3套石油化工、1個烷基苯工廠、3個大型電站、43套綜合采煤機組,以及透平壓縮機、燃氣輪機、工業汽輪機等項目,成交總額約39.6億美元。在此方案基礎上,后來又陸續追加了一批項目和經費。這些項目是我國繼20世紀50年代引進蘇聯援助的“156項工程”之后,又一次大規模對外技術引進。利用這些進口設備,通過國內配套和改造,共興建了26個大型工業項目,總投資額約200億元,到1982年全部投產。

二是“六五方案”及后續擴大和調整。粉碎“四人幫”之后,全黨全國工作重心逐步由“以階級斗爭為綱”轉向經濟建設。1977年7月26日,中央政治局聽取并原則上批準了國家計委《關于引進新技術和進口成套設備規劃的請示報告》。按照此規劃,未來8年(即“五五”“六五”期間)除把“四三方案”項目建成投產外,要再引進一批成套設備、單機和技術專利,包括化肥農藥、石化、乙烯、化纖、燃料、原材料工業的新技術和設備等,引進規模65億美元(被稱為“六五方案”)。這一引進方案之后又陸續增加了一些項目,計劃引進規模不斷增加。1978年6月,黨中央聽取了赴日本、歐洲五國和中國香港澳門考察團的報告,根據資本主義國家正處于蕭條時期,產品、技術、資本過剩,出現結構調整和產業轉移趨勢的情況,認為需要抓住有利時機,進一步迅速擴大引進新技術和成套設備的規模。同年7—9月召開的國務院務虛會根據中央政治局常委意見,提出之后10年引進規模可以考慮增加到800億美元。1978年我國共簽訂引進新技術和成套設備的合同78億美元,其中規模較大的項目有22個。1979年4月,黨中央工作會議確立對國民經濟實行“調整、改革、整頓、提高”的方針,開始調整國民經濟建設中的冒進現象和比例失調問題,對這22個項目也根據情況進行了不同程度的壓減和推遲。

從西方國家引進的技術迅速提高了我國的工業生產能力,為改革開放后國民經濟發展和人民生活水平提高奠定了重要的物質技術基礎。從科技創新戰略角度看,這一時期的技術引進有兩個值得關注的問題:

第一,引進政策中明確強調加強消化吸收,但實踐中貫徹落實不夠。《1963—1972年科學技術發展規劃》中將“學習國外成就和開展創造性研究相結合”作為我國科技發展的原則之一,并強調“即使引進了國外技術,也必須安排與之相配合的研究試驗力量,認真花工夫去消化它,在我國具體條件下掌握它,發展它”。1973年制定的“四三方案”中將“學習與獨創相結合”作為六條引進原則之一。但是在實際引進過程中,由于消化吸收和自主研制需要較長時間,在快速擴大生產的需求下,我們對很多引進技術來不及消化吸收,由此出現了多次重復引進同類設備的現象。同時,由于引進的設備本來就不是最先進的,而國外技術在不斷更新換代,從而造成對國外技術的持續依賴,甚至在一定時期內陷入“引進—落后—再引進—再落后”的惡性循環。

第二,引進方式上以設備引進為主,真正的技術引進不足。對于這一問題,新技術進口小組在1965年提交的《關于引進新技術工作幾個主要問題的報告》中認為,在引進新技術的三種方式(進口成套設備、進口單項設備、購買技術資料)中,應以更大的力量進行和探索后兩種方式。該報告得到了黨中央的批準同意。但是,在“四三方案”和“六五方案”的執行中,設備引進是絕對主體,占到全部引進合同金額的90%以上。例如,從1972年起,我國相繼從美國、日本、法國等國家進口了多套年產30萬噸的合成氨大型氮肥裝置和其他一些大型化工設備,但沒有同時引進工藝及設備設計制造技術。注重引進設備以快速直接地提高生產能力,忽略引進設備制造技術和產品設計工藝等技術內涵,這一技術引進的特征和局限一直延續到改革開放后一段時間。

總體上看,從新中國成立到改革開放前,盡管遇到過嚴重挫折,但黨領導科技事業堅持自力更生,主要依靠自己的力量取得了重要進步,為社會主義建設作出了不可磨滅的貢獻,為改革開放后我國科技事業和發展奠定了基礎。其中既有經驗,也有教訓,很重要的一個問題就是正確處理好自力更生與接受外援、引進技術的關系,找到適合國情的發展道路。《關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》中指出:“在我們這樣一個大國,尤其必須主要依靠自己的力量發展革命和建設事業。我們一定要有自己奮斗到底的決心,要信任和依靠本國億萬人民的智慧和力量,否則,無論革命和建設都不可能取得勝利,勝利了也不可能鞏固。當然,我國的革命和建設不是也不可能孤立于世界之外,我們在任何時候都需要爭取外援,特別需要學習外國一切對我們有益的先進事物。閉關自守、盲目排外以及任何大國主義的思想行為都是完全錯誤的。”

歷史學家錢穆說過:“在現實中發現問題,到歷史中尋求答案。”當前,我們正站在全面建設社會主義現代化國家新征程的起點上,綜合國力和科技水平與新中國成立初期有天壤之別,但從發展的內在矛盾看,新中國成立初期要解決“從無到有”的問題,今天要解決“從有到好”“從有到強”的問題,二者要解決的主要矛盾具有質的變化的性質;從發展的外部環境看,當年以美國為首的西方國家對我國全面封鎖禁運,今天以美國為首的一些國家奉行單邊主義、保護主義、霸權主義,制造貿易摩擦,與我國強行“科技脫鉤”,經濟全球化遭遇逆流。因此,新中國成立初期建設發展的經驗和教訓對現在和未來具有重要的啟示意義。黨領導全國人民自力更生發展科技事業的歷史表明,無論遇到何種艱難險阻,面臨何種嚴峻形勢,在中國共產黨的堅強領導下,堅定自立自強的信心和決心,充分發揮中國特色社會主義制度的優越性,處理好自力更生和學習引進國外科技的關系,走符合國情的科技創新之路,我們一定能夠實現建設世界科技強國的偉大目標。