時光深處的“小三線”

劉雨

說起“小三線”,不少年輕人會覺得有些陌生,更有甚者會脫口而出問一句:什么是“小三線”?

作為特殊年代的產物,“小三線”的建設緣由得追溯至20世紀六七十年代。1964年五六月間,毛澤東主席從經濟建設和國防建設的戰略布局考慮,將全國劃分為一、二、三線。一線地區指位于沿邊沿海的前線地區;二線地區指一線地區與京廣鐵路之間的安徽、江西及河北、河南、湖北、湖南4省的東半部;三線地區指長城以南、廣東韶關以北、京廣鐵路以西、甘肅烏鞘嶺以東的廣大地區。一般把西南的川、貴、云和西北的陜、甘、寧、青等省區的建設項目稱為“大三線”,而各省腹地的建設稱為“小三線”。

山東“小三線”建設主要集中在魯中泰沂山區。這些“小三線”企業承擔的任務是生產輕武器,負責民兵和地方部隊裝備,也供應野戰軍作戰需要。另外,還建設了一批鋼鐵、能源、交通、化工等配套企業。

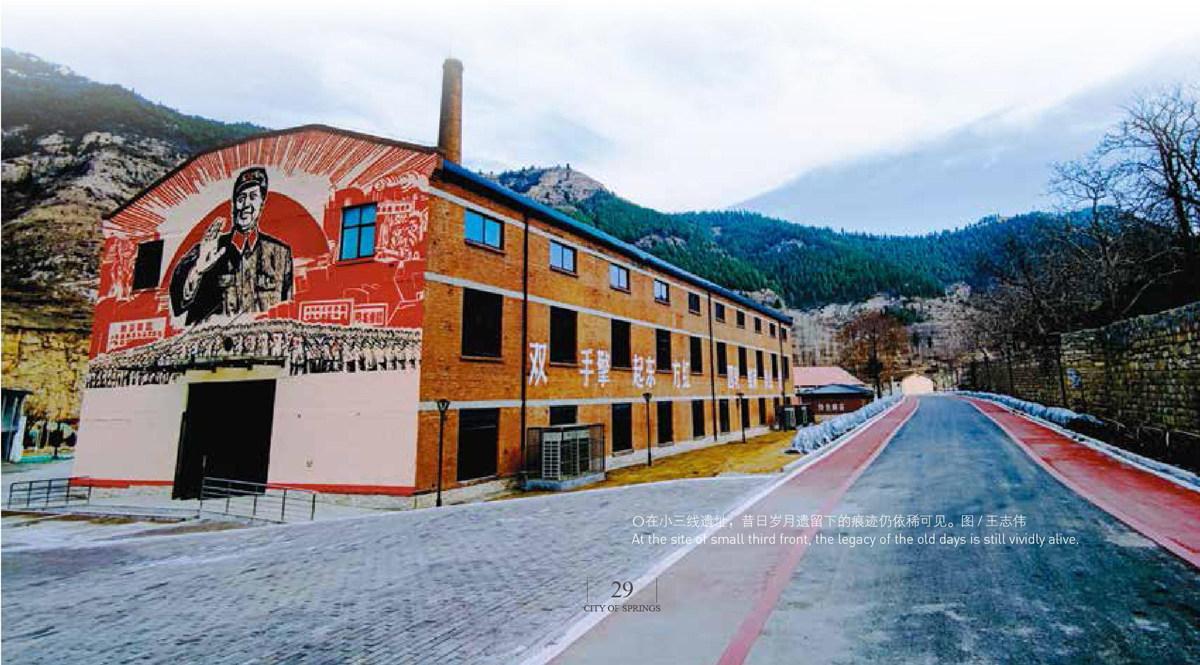

彼時,在濟南這片紅色的熱土上,散落著山東人民印刷廠、山東省交通廳汽車修理廠、國營山東紅光化工廠、國營山東朝陽修配廠、國營山東新華翻砂廠等“小三線”企業,它們無一不是在極端艱苦的條件下建成。那些“小三線”建設者們以天為被、以地為席、三塊石頭支口鍋,邊建設邊生產,用艱辛、血汗與生命鑄就了令人矚目的“小三線”建設成果。

山東人民印刷廠

在那個特殊的年代,三線、小三線企業的名稱是完全保密的。故而,絕大多數企業都有自己代號,于1970年9月被批準開建的山東人民印刷廠的代號便為“709廠”。

平時印刷文件、教材和各種國家計劃性票據,一旦戰爭來臨,可以印制人民幣,這是當時山東人民印刷廠的職能定位。為此,廠里還配備了人民幣印刷機,以及配套建設了秘密金庫。據說,最初上級要求車間建在山洞內,但由于洞內潮濕容易造成紙張變形,生產質量難以保證,后經過請示建在現在的位置——萊蕪區高莊街道塔子村。

從1977年恢復高考一直到1981年,山東省的高考試卷連續5年皆是在這里秘密印刷,并武裝押運到全省的每一個考區、考點和考場。此后的幾十年間,這里作為國家定點的教材印刷企業,一直承擔著中小學教材的印刷任務。

現如今,原山東人民印刷廠的人員和設備已遷往泰安市,這個總占地面積8.2公頃的舊址已經變身成“709文化產業園”,成為人們追憶那段崢嶸歲月的“打卡地”。

山東省交通廳汽車修理廠

1966年初,山東省交通廳決定將濟南客車修理廠作為三線建設配套企業,搬遷至現在的萊蕪區高莊街道辦事處老君堂村以北。同年8月初,開始籌建施工,同時更名為山東省交通廳汽車修理廠。1969年2月,該廠代號定為“山東泰安第17號郵政信箱”,俗稱“17號廠”。

同年,按照省國防工業辦公室和省革委會的指示,該廠用不到3個月的時間,造出了第一輛五噸載重汽車樣車,向國慶20周年獻禮。時任濟南軍區司令員楊得志將其命名為“東方紅”,后改型為“泰山牌”。之后20年間,這里陸續下線了十噸半掛車、二十噸重型半掛汽車、集裝箱半掛汽車等產品。從這里走出去的產品,當年還獲得了不少獎項——20英尺、40英尺集裝箱專用半掛車在全國公路交通工業產品展覽上被評為金杯獎,并獲交通部科技進步獎;10噸、20噸半掛車獲優秀展品獎。

1990年8月1日,該廠主體搬遷至泰安,企業更名為“山東泰安交通車輛廠”。現在,占地面積約20.5公頃的廠舊址已經較為完整地保存下來,作為寶貴的工業遺產,納入了萊蕪區生態旅游的重要組成部分,成為了萊蕪區“紅色記憶”系列展館之一。

國營山東紅光化工廠

在長清區孝里街道龍泉官莊村南側的山區里,曾隱藏著一個神秘的“小三線”企業——代號為“5805廠”的國營山東紅光化工廠。

該廠始建于1971年,當時國家計委決定在山東省建一個年產萬噸TNT炸藥廠和為TNT配套的年產萬噸濃硝酸廠。1972年7月14日,兩廠正式合并,更名為“國營山東紅光化T廠”。

經過近8年的建設,紅光化工廠于1979年6月正式竣工驗收。此時,廠里能生產的車間已經開始生產合成氨和硝酸銨,支援當地農業生產。1980年,根據中央關于“調整、改革、整頓、提高”的國民經濟方針,紅光化工廠被國務院、中央軍委列為停緩建單位。在此形勢下,還沒有正式生產軍品的紅光化工廠,開啟了“軍轉民之路”。

1982年3月11日,上級批復將廠里的TNT炸藥生產線封存,利用合成氨和硝酸銨生產線轉產味精。次年,第一條6000噸味精生產線建成,并成功生產出“山菊花”牌味精,企業也更名為“山東紅光味精廠”。爾后,企業更名為“濟南味精廠”。1986年,又建成一條12000噸啤酒生產線,生產出名噪一時的“奧波”“洛神”牌啤酒,還建起年產500噸酵母和10000噸淀粉生產線各一條。后來,企業又更名為濟南發酵食品廠,于1999年搬遷到長清城區,2013年消失在人們的視野中。白此,紅光化工廠成為了許多“小三線”軍工人的回憶。

Third-front construction sounds quite unfamiliar to the young generation, most of whom have no idea howmeaningful it was.

As a product of exceptional years, the "small third-front construaion" can be traced back to the 1960s and1970s. To meet the need of national defense. the third-front constructions were launched in the more remote areas in thesouthwest and northwest. At the same time, economic development were promoted in the surrounding areas all over thecountry, which was known as the "small third-front construaion" to distinguish it from the third-front construaion. The"small third-front construction" of Shandong was mainly concentrated in Taiyi mountain area in the central province. The"small third-front" enterprises were tasked with producing light weapons to equip the militia, local troops and field armies. Inaddition, a number of supporting enterprises such as steel, energy, transport and chemicals were set up.

At that time, Jinan was dotted with "small third-front" enterprises including Shandong People's Printing Factory,Automobile Repair Factory of Shandong Provincial Department of Communications, state-run Shandong HongguangChemical Factory and state-run Shandong Chaoyang Repair Factory and so forth. They blazed a lengthy and arduouspath from scratch in extremely difficult conditions, and progressed remarkably based on unremitting efforts and thewilling to sacrifice.

Let's get close to the era of "preparing against wars and natural disasters for the people" and "gathering manpowerand material resources on the third-front", look back at a unique period of history that was full of verve and vitality.

——山東省濟寧市老年大學之歌