高性能硅微孔結構光探測器設計及性能研究

劉洋,于永強

(合肥工業大學微電子學院,安徽合肥,230601)

0 引言

光電探測器作為一種能將光信號轉換為電信號的光電器件,在軍事和民用方面都發揮著極其重要的作用[1]。其中,近紅外光電探測器被廣泛應用于光纖通信、無人駕駛和生物識別等多個技術領域。由于近紅外光電探測器只能在較小的光譜范圍內感知光,即只檢測特定波長內的光,而對其他波長范圍內的光產生拒絕或對其他光的探測沒有響應[2]。因此,窄帶近紅外光電探測器不僅可以很好的測量近紅外光信號,還能對環境光進行濾除,具有很強的優越性[3-4]。

通常實現窄帶探測有四種方法:(1)將光學濾波器與寬帶光電探測器相結合;(2)使用具有窄帶吸收特性的吸收器;(3)通過等離效應增強選定波長范圍內的吸收;(4)通過電荷收集變窄來控制外部量子效率(EQE)[5-6]。但是,高成本的濾波裝置和復雜的集成工藝讓窄帶探測器的探索受到諸多限制。本文利用Silvaco TCAD仿真軟件設計并優化了硅微孔肖特基結光電二極管,實際制備了硅微孔/石墨烯肖特基窄帶近紅外光探測器,直接實現近紅外窄帶檢測。

1 探測器器件建模及仿真設計

根據結的類型,光電二極管可分為同質結光電二極管,異質結光電二極管和肖特基結光電二極管,本文介紹的窄帶近紅外探測器就是基于硅微孔陣列/石墨烯肖特基結光電二極管(Si MHs/Gr SD)。Silvaco TCAD作為一款功能強大的自動化設計軟件,功能十分全面,本文利用其三維器件仿真功能,按照仿真流程進行了器件的設計、分析及優化。

■1.1 定義結構及參數

三維器件編輯器DevEdit3D可以靈活控制器件結構,利用其生成結構一般分為三個步驟:首先,定義工作區面積,使用范圍為2800*2400(x.max=2800,y.max=2400);接著,分四個區域定義結構(region1為正六邊形硅微孔陣列結構區域,region2為硅體結構區域,region3、4為電極結構區域),在不同區域內指定材料和摻雜,對region1、2設置數值為1e15的N型摻雜,對底電極設置石墨烯的功函數形成肖特基結;最后,自動生成網格,如圖1所示。

圖1 硅微孔陣列/石墨烯肖特基二極管結構生成圖

■1.2 提取器件特性

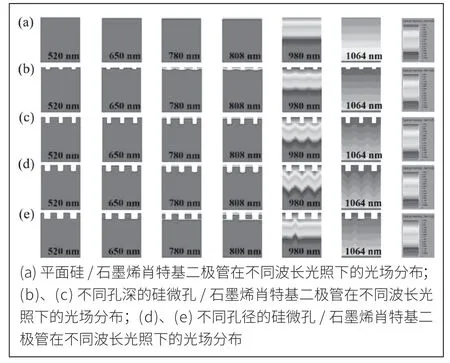

本文選取硅襯底內的光場分布情況作為觀察對象來分析Si MHs/Gr SD的窄帶近紅外響應機制,圖2為Tonyplot3D顯示的三維結構光場分布,通過色條中不同顏色對應的光場強度可以明顯看出硅基內部的光場分布結果。

圖2 三維器件結構光場分布圖

■1.3 探測器的結構優化仿真

本文模擬了在一組不同波長光(520,650,780,808,980和1064 nm)照射下,不同的孔深、孔徑對二極管光場分布的影響。圖3為器件模型二維切面的光場分布對比圖,我們很容易看出:光場的分布與入射光的波長密切相關,波長更長的光具有更強的穿透力,能夠到達底部的肖特基結區,從而產生光生載流子并在內建電場作用下出現光電流。因此,將硅微孔/石墨烯肖特基結區設置在硅基底部有利于實現窄帶近紅外響應機制。圖3(a)、(b)和(c)為平面硅二極管和兩個不同硅孔深度二極管的光場分布,可以看出硅孔陷光結構能夠明顯提升二極管對光的吸收,并且微孔越深,到達肖特基結區的光強度越強。圖3(d)、(e)的孔徑均大于圖3(c)的孔,色條的變化表明較大的孔徑同樣有助于改善對光的吸收效率。因此,相對于平面結構,高深寬比(深寬比即微納結構最大深度/寬度的比值)三維結構具有更大的比表面積,在光學應用領域有著更好的光吸收率[7]。

圖3

2 探測器制備與測試

■2.1 探測器的制備

基于器件結構優化仿真的結果,進行了探測器的實際制備,具體參數為:N型輕摻硅基厚度為500μm,微孔尺寸為100 μm,孔深約為2 μm,孔間距為200μm。制備的過程主要可以分為構建正六邊形硅微孔陣列結構和裝配探測器電極兩個部分,大致步驟如下:首先,將規格為 1 cm×1 cm的硅片依次放入丙酮、酒精、去離子水中進行超聲清洗并干燥處理;其次,在硅片中央均勻滴上負性光刻膠開啟轉盤進行勻膠,勻膠完畢置于100 ℃的烘干臺軟烘3分鐘;然后,把硅片在曝光機中曝光12秒并放入顯影液中顯影10秒;接著,通過ICP刻蝕系統進行刻蝕,從而在硅基表面留下硅微孔陣列;最后,在硅基上表面均勻涂抹金屬材料銦鎵完成頂電極裝配,并將遷移率高、導電性好的底電極材料石墨烯濕法轉移到硅基下表面形成肖特基結[8]。

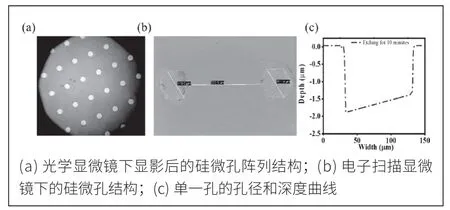

■2.2 六邊形硅微孔陣列結構表征

圖4(a)為在光學顯微鏡下顯影后的硅微孔陣列結構,可以看出光刻膠上六邊形微孔有較好的形狀效果,構建出的硅微孔陣列規律性排列。圖4(b)為硅微孔結構在電子掃描顯微鏡下的成像,可以更進一步地看清刻蝕后的微孔陣列,精確測量得出孔尺寸約為110 μm,孔間距是尺寸大小的兩倍。圖4(c)為刻蝕時間10分鐘時,單一孔的孔徑和深度曲線,有兩個問題值得注意:第一,孔內壁并不是垂直的,而是有一定傾斜度的,這是因為ICP刻蝕的特點是實現各向異性刻蝕,得到的本就是陡直且有一定傾角的刻蝕側壁;第二,隨著刻蝕時間的增加,孔尺寸會些許變寬,這則是因為刻蝕氣體在對深度進行刻蝕的同時也會在橫向范圍內進行一定程度地刻蝕。

圖4

3 探測器光電特性研究

光電特性是衡量光電探測器性能的重要指標,可以通過各種參數表示出來,其中主要的參數包括I-V特性、I-T特性、響應度等。

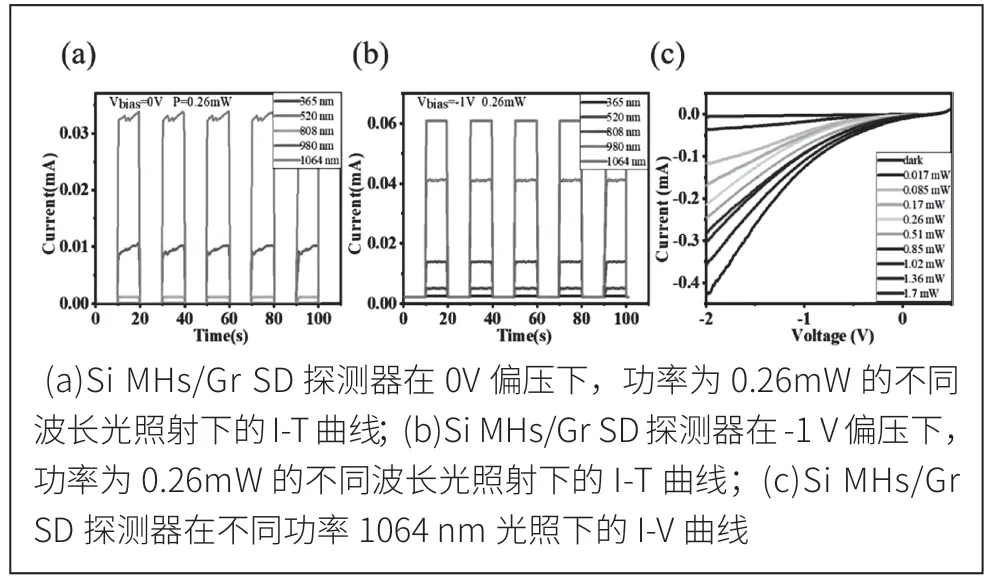

■3.1 探測器測試結果

圖5(a)、(b)分別為0V、-1V偏壓下,器件被光功率均為0.26 mW的一組不同波長(365 nm、520 nm、808 nm、980 nm、1064 nm)光照射時的I-T曲線,可以看出在兩種偏壓下,制備的正六邊形Si MHs/Gr SD光電探測器都在入射光波長為1064 nm時出現光生電流峰值,且在紫外和可見光波段沒有光電響應。因此,可以得出制備的Si MHs/Gr SD探測器實現了優異的窄帶近紅外響應特性,和上述仿真結果非常符合。圖5(c)為器件在不同功率1064 nm入射光下的I-V曲線,探測器具有較好的整流特性,并且對1064 nm光的響應比較穩定,隨著光功率的增強,光電流逐漸變大。

圖5

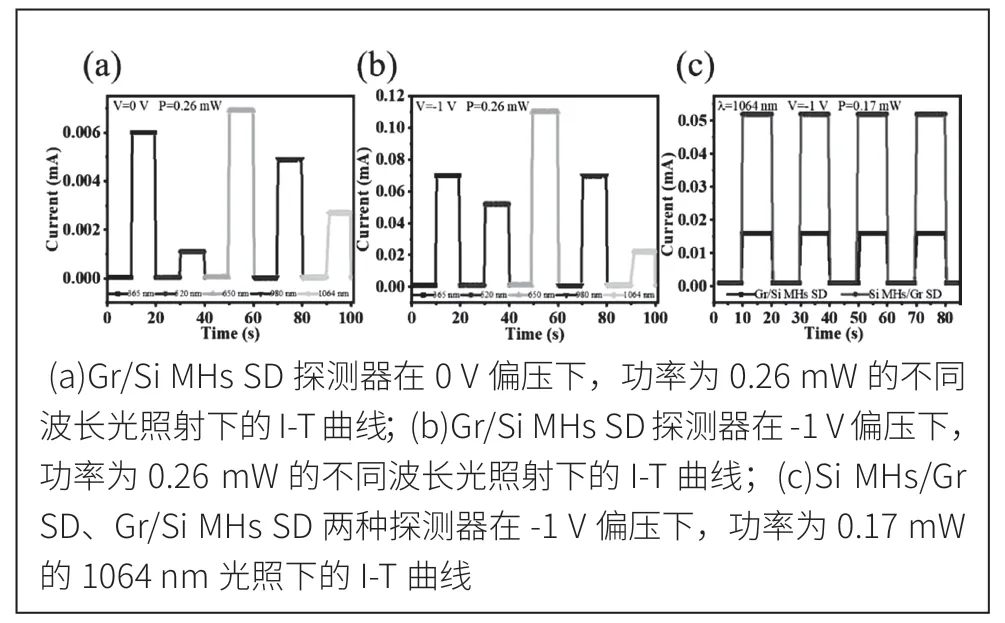

■3.2 窄帶近紅外響應機制研究

為了深入研究器件的窄帶響應機制,按照相同工藝制備了一個肖特基結區在硅基頂部(Gr/Si MHs SD)的光電探測器進行對比。圖6(a)、(b)分別為0V、-1V偏壓下,Gr/Si MHs SD探測器被光功率為0.26 mW的一組不同波長(365 nm、520 nm、650 nm、980 nm、1064 nm)光照射時的I-T曲線,器件從紫外到紅外波段范圍內均產生光電響應,且在650 nm的可見光處出現最大光電流。圖6(c)為兩種探測器在-1V偏壓下,被光功率為0.17mW、波長為1064 nm的光照射時的I-T對比曲線,可以明顯看出Si MHs/Gr SD光電探測器的光生電流更大,數值約為Gr/Si MHs SD探測器的3倍。因此,通過對比驗證了將硅/石墨烯肖特基結區設置在硅基底部可以實現自濾光的窄帶近紅外檢測效果,而且對近紅外光具有優異的光電轉換性能。

圖6

■3.3 近紅外響應性能研究

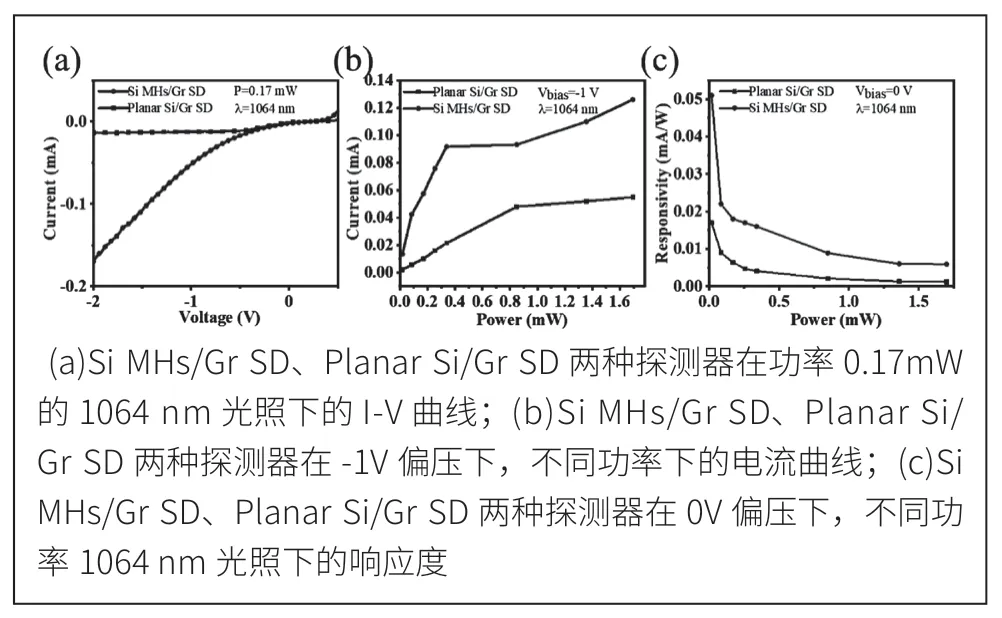

為了進一步對Si MHs/Gr SD探測器的近紅外響應進行研究,同時揭示硅微孔陣列結構在提升近紅外探測性能方面的重要意義,制備了平面硅/石墨烯肖特基結(Planar Si/Gr SD)光電探測器與Si MHs/Gr SD光電探測器進行對比。圖7(a)為兩種器件在功率為0.17mW、波長為1064 nm入射光下的I-V對比曲線,Si MHs/Gr SD探測器的光電響應都遠遠大于Planar Si/Gr SD探測器,甚至在-2V偏壓下高出1個數量級。圖7(b)為-1V偏壓時,兩種器件在不同功率1064 nm入射光下的光電流對比曲線,Si MHs/Gr SD光電探測器均在數值上高出3至4倍。為了更好地對比兩種器件的近紅外響應性能,計算了不同功率的器件響應度并將數據繪制成曲線圖,如圖7(c)顯示。和以上的對比結果一致,同樣是Si MHs/Gr SD探測器優于Planar Si/Gr SD器件,在0V偏壓下的響應度為52 mA/W。因此,通過對比有力地說明了硅微孔結構在對近紅外光的吸收上起到了顯著的增強作用,使器件具有良好的光伏特性,從而大大提高了近紅外響應性能。

圖7

4 結論

通過在硅基上表面構建正六邊形微孔陣列結構和濕法轉移石墨烯到硅基下表面形成硅/石墨烯肖特基結的方式,制備了正六邊形Si MHs / Gr SD窄帶近紅外光電探測器,器件特性表征證明了設置肖特基結在硅基底部實現窄帶近紅外響應機制的必要性和硅微孔陷光結構對提升近紅外波段光電響應的重要作用,與仿真結果基本一致。制備的器件實現了自驅動、可見光盲、自濾光的窄帶近紅外光電響應,響應的中心波長在1064 nm附近,-2V偏壓下的光電流為0.167mA,0V偏壓下的響應度為58mA/W,遠好于Planar Si/Gr SD和Gr/Si MHs SD兩類器件。由于Si MHs / Gr SD探測結構簡單、易于集成,對近紅外光具有高辨識能力,因此制備該器件的工藝與技術在集成近紅外光電探測器方面具有巨大的潛力。