我們的端午節

每年農歷的五月初五,我們都會過端午節。除了極具代表性的“粽子”意象,你對這個節日還有哪些了解?端午節同春節、清明節、中秋節一起并稱為中國四大傳統節日,從古至今,它與星象文化和拜祭、紀念等社會活動聯系在一起,記錄了古人的生活內容,也歷經千百年的傳承與發展,積淀了豐富的文化內涵,是祖先留給我們的瑰寶。

“端午”一詞最早出現在晉代的《風土記》中,這是一本記述地方風俗的古籍。從字面意思來講,“端”在古代漢語中有開頭、初始的意思,“初五”即為“端五”。古時候,人們采用天干地支來紀年,“五月”正是“午月”,再加上當時“午”字與“五”通用,所以“端午”與“端五”同義。還有一種說法,因為唐太宗的生日是八月初五,為了避諱這個,就將“五”改成了“午”。當然,“端午節”也不是這個節日的唯一叫法,據統計,它還有“端陽節”“重午節”“重五節”等二十多個名稱,這在中國所有傳統節日中是最多的。

端午節原是先人拜祭龍祖、辟邪祈福的節日,后來在不斷發展的過程中,被附加了紀念歷史人物的內容。關于“為了紀念誰”這一點,民間有多種不同的說法,但流傳最廣、影響最大的是紀念屈原。

屈原是楚國的貴族,曾任兼管內政外交大事的官職,后因遭到排擠而被流放。在流放途中,他得知了楚國亡國的消息,悲憤不已,在五月五日這天自投汨(mì)羅江,以身殉國。人們敬佩屈原的氣節,于是在每年的端午節舉行活動來紀念他。

很多史學家曾指出“紀念屈原”這一說法的錯誤,因為在屈原生活的年代以前,端午節就已經存在;不少學者也通過對文獻資料的研究,認為端午節與屈原無關。但千百年來,屈原的愛國精神和出眾的文采早已深入人心,把他同端午節聯系在一起,也讓這個節日有了更多文化意味。

屈原是中國歷史上偉大的愛國詩人,也是中國浪漫主義文學的奠基人、“楚辭”的創立者和代表作家。他所著的《離騷》《九章》《九歌》《天問》等作品,是中國文學史上的耀眼明珠,對后世詩歌的創作產生了深遠的影響。

關于端午節,不僅名稱多、傳說多,民間習俗更是多。隨著時間的流逝,跨越古今,很多標志性的習俗傳承下來,成為我國民俗文化的重要組成部分。

粽子的主要材料是糯米、餡料,由箬(ruò)葉、蘆葦葉等包裹而成,最初是用來祭祀祖先神靈的供品。端午食粽的習俗在我國盛行不衰,早已成為這一傳統節日的象征。如今,由于各地飲食習慣的差異,粽子也有了不同的口味。

關于粽子的來歷,還有一個神奇的傳說,在古籍《續齊諧記》里有記載。屈原投江后,每年的五月初五,人們都用竹筒裝上米,投到水里祭奠他。東漢建武年間,有個叫區回的長沙人,大白天的看見了屈原顯靈,屈原對他說,祭祀的食物都被江里的蛟龍偷吃了,以后再投食物的話,用粽葉包好,再纏上五彩線,蛟龍害怕這兩樣東西。區回將自己的奇遇傳揚出去,鄉民們照辦,這個習俗就流傳下來了。

這是在急鼓聲中,以刻畫成龍形的獨木舟在水上作競渡的活動。龍舟文化貫穿了端午節的傳承歷史,體現了先人對龍的崇拜與信仰,也有祈求風調雨順之意。如今,賽龍舟已成為一項極其壯觀的傳統體育項目。

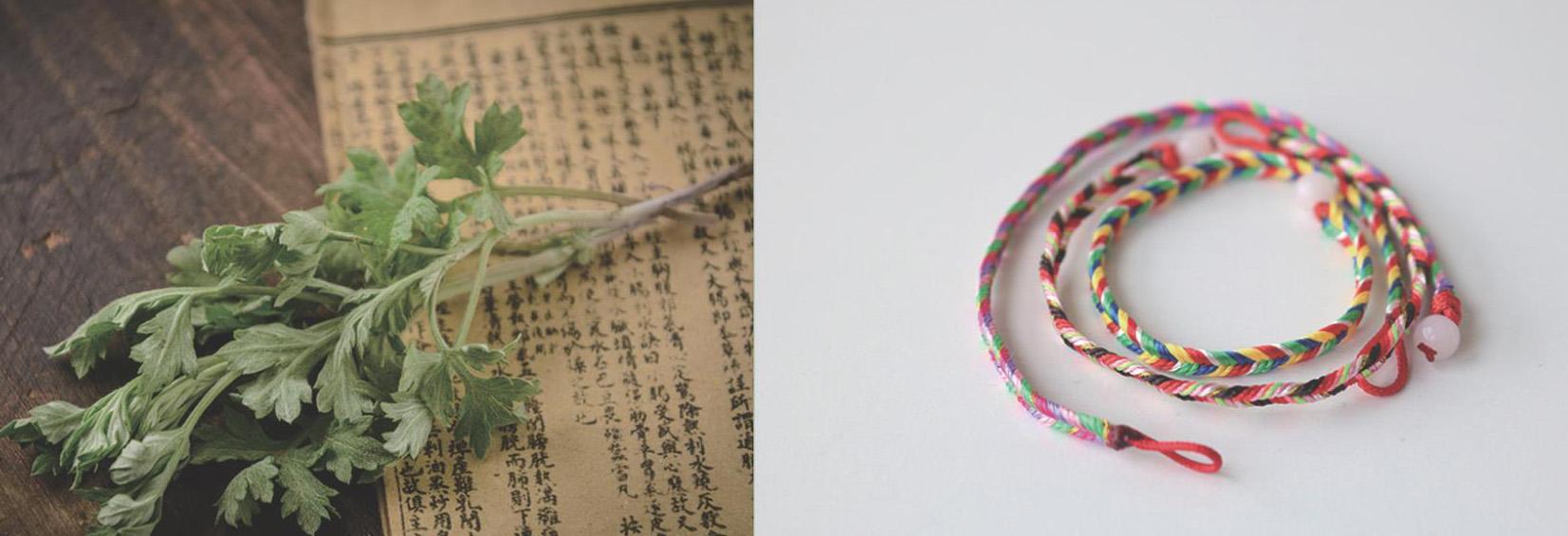

這也是端午節習俗中非常重要的一部分內容。比如,人們會在端午節當天,在院門前和房檐下掛上有藥用功效的艾草以驅邪祛病;再有,在端午節這天,給手腕腳腕系上五彩線驅邪,然后在節后的第一個雨天,把五彩線剪下來扔到雨中,意味著讓雨水將疾病和不好的東西沖走,一年都有好運氣。民間還認為五月是五毒(蛇、蝎、蜈蚣、壁虎、蟾蜍)出沒之時,因此會在端午節當天給孩子們戴上有五毒繡樣的帽子或肚兜,把毒蟲嚇得全跑開。

2006年5月,國務院將端午節列入首批國家級非物質文化遺產名錄;自2008年起,端午節列為國家法定節假日;2009年9月,聯合國教科文組織正式批準將端午節列入人類非物質文化遺產代表作名錄,它也成為中國首個入選世界非物質文化遺產的節日。這些,都是對一個國家傳統節日的莫大重視與肯定。大家也應該行動起來,從自身做起,用自信、真心與努力,守護好我們的端午節,讓它的歷史底蘊與文化內涵綿延發展,讓端午文化持續在全世界范圍內產生廣泛而深遠的影響。