云巴線路平面曲線參數研究

王楚驕,陳 劍

(中國鐵路設計集團有限公司,廣東深圳 518000)

1 引言

根據中國城市軌道交通協會發布的《比亞迪城軌交通系統的調研考察報告》,比亞迪云巴系統運量為0.6~1萬人次/h,屬于小運量膠輪有軌電車系統,是現代有軌電車的一種新系統,適用于三四線城市的骨干線和一、二線城市的輔助線、加密線、區域循環線。目前全國范圍內已有重慶、深圳、天津、西安等地在建或規劃建設云巴線路。

云巴的研究尚處于初步階段,目前所形成的規范文件均缺少對條文(特別是線路技術參數條文)的詳細解釋。云巴與鋼輪鋼軌制式、跨坐式單軌制式、公交系統均有相似之處,但又存在較大差異。本文在參考其他軌道交通成熟計算理論的基礎上,結合云巴的特點對線路曲線參數進行研究,有助于深化設計者對規范條文中線路技術參數的理解及促進本制式系統推廣。

2 云巴系統簡介

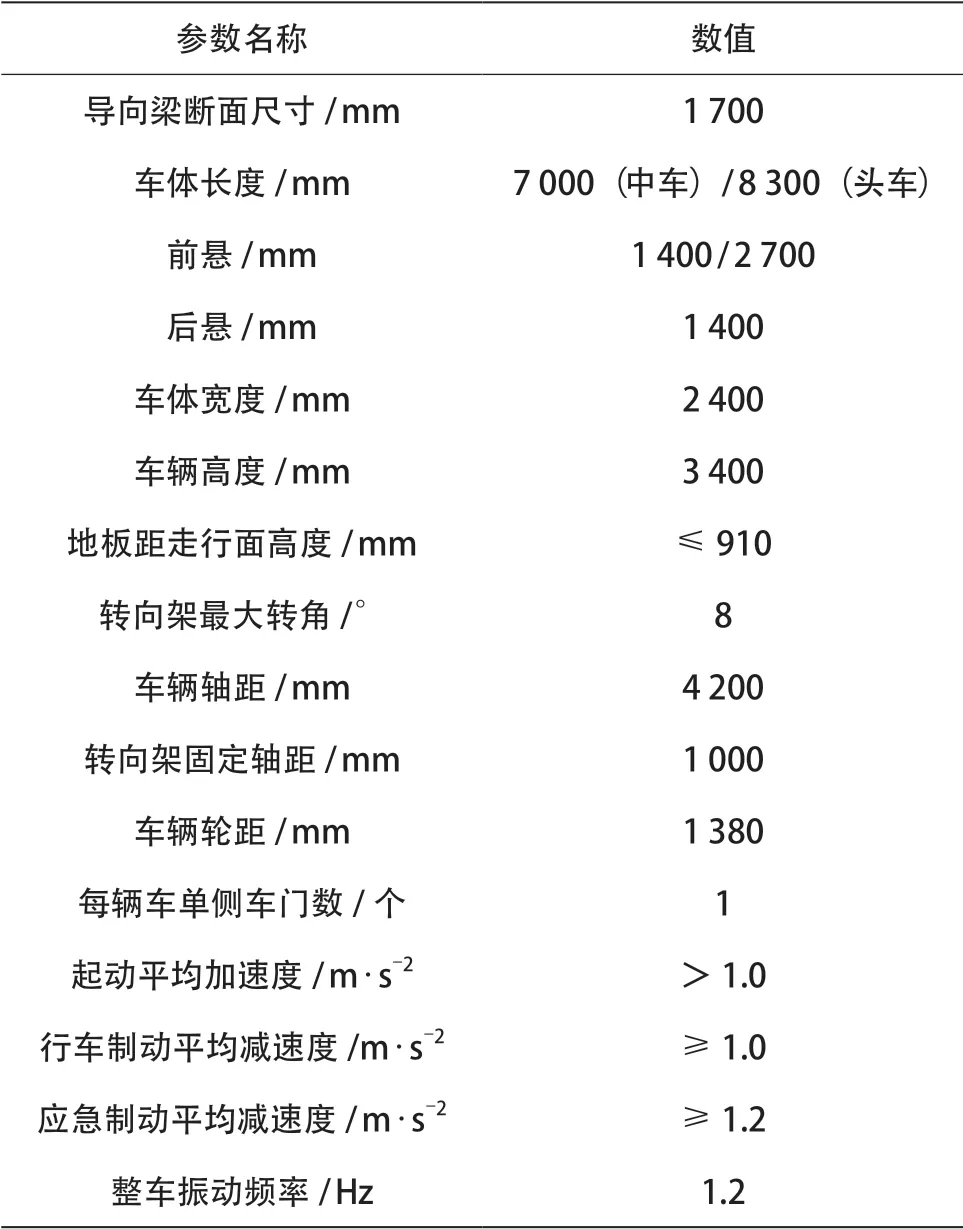

云巴是由比亞迪自主研發的一款小運量軌道交通系統,輪軌系統采用橡膠輪胎內嵌于U型梁的結構模式,動力系統為車載蓄電池組供電,電池為磷酸鐵鋰電池,道岔采用SAS型道岔,信號系統采用無人駕駛,車站設計采用無人值守,區間疏散方式采用端門疏散。因其結構體量輕盈、振動噪聲對環境影響小,故一般情況采用高架敷設方式,如圖1所示。根據廣東省住房和城鄉建設廳頒布的DBJ/T 15-172-2019《膠輪有軌電車交通系統設計規范》(以下簡稱《廣東省標準》),相關參數如表1所示。

表1 云巴車輛主要技術參數表

圖1 云巴系統

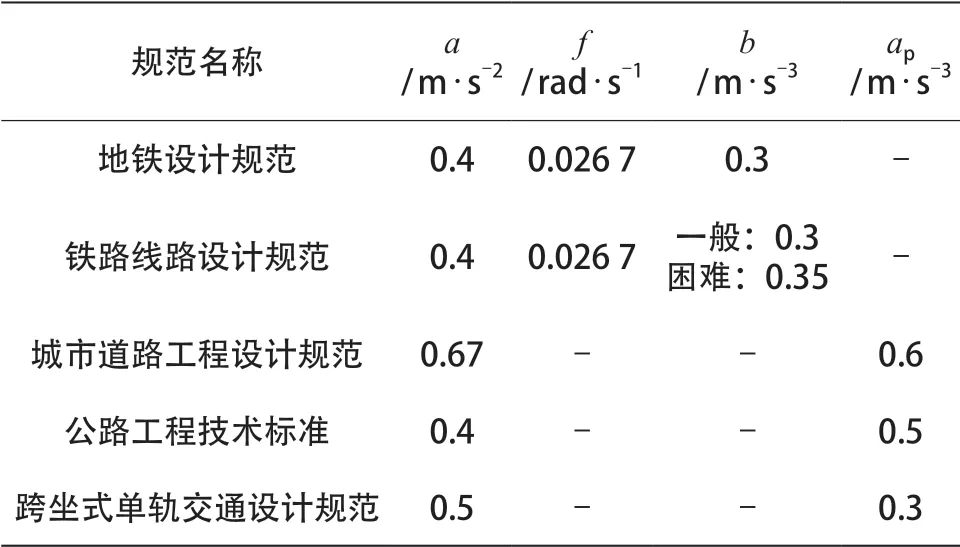

3 云巴舒適度標準

關于舒適度評價,不同國家有不同的標準,國內不同文獻、規范所采用的標準也不盡相同,其評價指標主要有未被平衡的離心加速度a、滾動角時變率f、未被平衡的離心加速度時變率b、離心加速度變化率ap等。不同規范采用的的舒適度指標如表2所示。

表2 不同規范舒適度標準

從表2中可以看出,除未被平衡的離心加速度外,鋼輪鋼軌制式的鐵路系統主要以未被平衡的離心加速度時變率b及滾動角時變率f作為舒適度標準來考慮;公路系統參照鐵路的舒適度標準并結合道路設計的特點采用離心加速度變化率ap作為主要的舒適度考慮指標;跨坐式單軌則采用與公路系統相同的指標,但標準相對提高。目前云巴系統的舒適度標準尚未有正式的文獻作出詳細分析。《廣東省標準》第6.2.6條的條文說明中提出滾動角時變率取f= 0.027 9 rad/s、離心加速度時變率取b= 0.35 m/s3。按允許最大欠超高率為5%,對應允許未被平衡的離心加速度ap= 0.5 m/s2。

綜上分析,在編制《廣東省標準》的過程中,關于舒適度評價,編制者同時考慮了滾動角時變率與離心加速度時變率2項指標,然而這2項指標一般不同時出現在同一系統中。規范編制者作此考慮的原因可能是云巴系統兼具公路系統與鐵路系統的特點,故未將其清晰界定。結合筆者在深圳坪山云巴1號線的設計經驗,因在設計過程中均采用鐵路的設計思維及方法,建議云巴的舒適度指標與TB 10098-2017《鐵路線路設計規范》采用相同的指標,以便于系統制式的推廣。

4 平面參數研究

4.1 最小曲線半徑

曲線半徑的選定與線路性質、車輛性能、行車速度、地形地物等條件有關,其選定是否合理會直接對城市軌道交通的工程造價、運行速度、乘客舒適度及運營成本等產生很大影響。從提高旅客舒適度、減少輪胎磨耗、提高線型標準的角度來講,平面曲線半徑宜盡可能選取較大值。本文將從以下2個方面對最小圓曲線半徑的取值進行分析。

4.1.1 滿足車輛構造條件下的最小曲線半徑

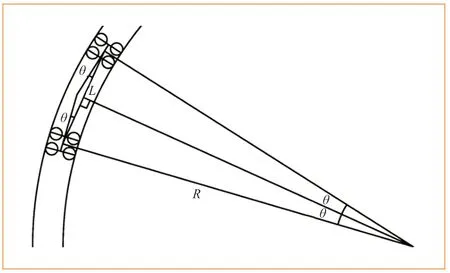

云巴轉向架為單軸轉向架,其結構如圖2所示。云巴車輛在圓曲線上的運行狀態如圖3所示,當θ角達到轉向架的最大轉角時,所對應的轉彎狀態即為極限狀態,此時的圓曲線半徑R即為最小轉彎半徑。根據圖3幾何關系可知:

圖2 云巴車輛轉向架示意圖

圖3 云巴車輛在圓曲線上的幾何關系示意圖

式(1)中,Rmin為最小轉彎半徑,m;L為車輛軸距,m;θ為轉向架最大轉角,°。

云巴車輛的轉向架最大轉角θ為8°,車輛中心軸距L為4.2 m ,代入式(1)中可得Rmin≈15 m。

4.1.2 基于目標旅行速度條件下的曲線半徑

《廣東省標準》第6.2.2條規定“正線平面最小曲線半徑一般情況下不宜小于30 m”,但缺少條文解釋,沒有對“一般情況”進行說明。根據GB 50157-2013《地鐵設計規范》,“一般情況”考慮的因素主要有運營條件、輪軌磨耗等,但未對運營條件有詳細的說明和數字支撐。

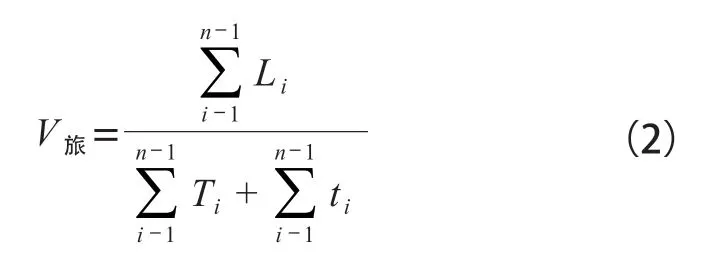

衡量城市軌道交通運行效率的主要指標為旅行速度,GB 50157-2013《地鐵設計規范》及建標 104-2008《城市軌道交通工程項目建設標準》均對旅行速度作出了要求。建立基于目標旅行速度與區間下限速度之間的關系,進而通過速度與曲線半徑之間的關系明確旅行速度對最小曲線半徑選取的要求,是一種較為可行的研究思路。城市軌道交通中全線旅行速度的計算如式(2)所示:

式(2)中,Li為第i個區間的站間距;Ti為第i個區間的運行時間;ti為第i個站的停站時間;n為車站總數。

根據式(2)可知,旅行速度與站間距、區間限速及停站時間密切相關,線路的平均站間距越大旅行速度越高,區間限速值(含上、下限)越高旅行速度越高,停站時間越長旅行速度越低。只有在保證絕大部分區段滿足旅行速度要求時,才能保證全線旅行速度達到要求,也即一般情況下區間的旅行速度不宜低于規范規定的旅行速度值V規定:

式(3)中,V旅j為第j個區間的旅行速度;Lj為第j個區間的站間距;Tj為第j個區間的運行時間;tj為第j個車站的停站時間;V規定為規范中對旅行速度的規定值。根據《廣東省標準》3.1.2條“列車旅行速度不宜低于25 km/h”,故取V規定= 25 km/h。

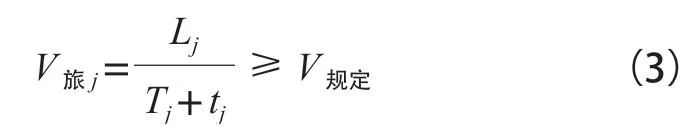

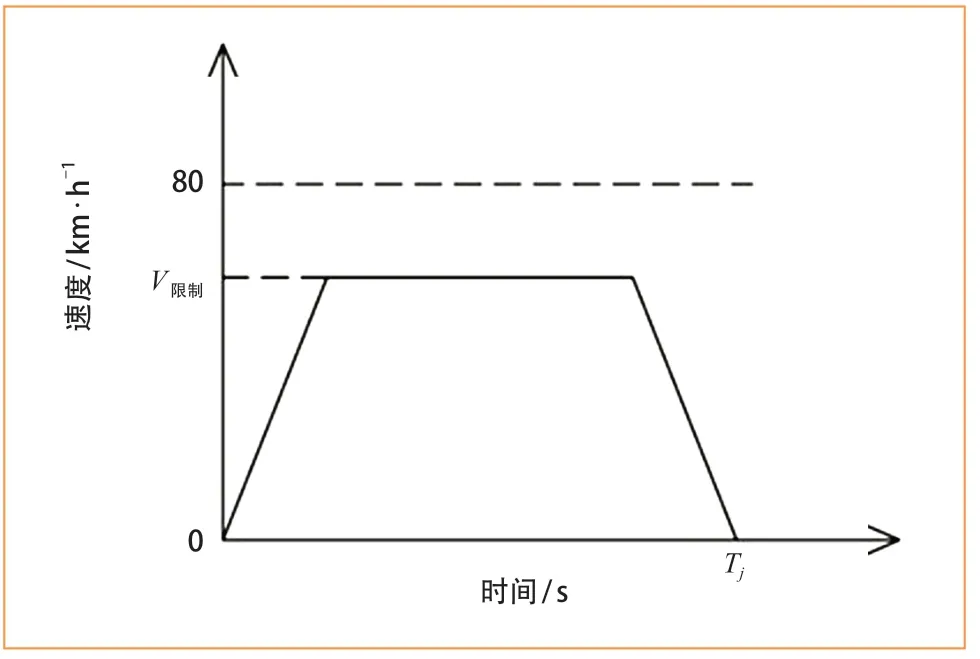

根據《廣東省標準》3.3.3條“車站設計最小停站時間一般站為25 s”,因此本文采用停站時間tj= 25 s。不同的站間距在其他限制條件一致的情況下所得出的旅行速度不一致,因平均站間距具有較強的代表性,故Lj采用平均站間距。云巴一般作為一、二線城市的加密線、區域循環線及三、四線城市的骨干線,線路的平均站間距介于城市公交系統與大運量軌道交通系統之間,如表3所示,一般在600~1 000 m左右,按最不利情況考慮,采用Lj= 600 m。

表3 部分云巴線路概況一覽

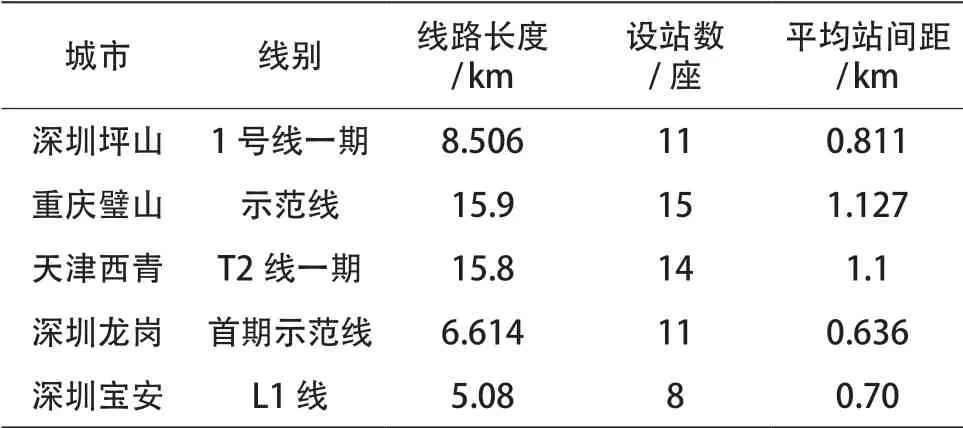

根據《廣東省標準》表4.1.2“云巴的最高運行速度為80 km/h,常用加/減速度均為1 m/s2”,在600 m站間距條件下的速度-時間曲線如圖4所示。

圖4 600 m站間距下列車運行速度 - 時間曲線

根據速度-時間-位移的關系可得:

式(4)中,V限制j為第j個區間的限制速度;a為加/減速度,取±1 m/s2;其他符號意義同前。

結合式(3)、式(4),可解得V限制j≥43.9 km/h。

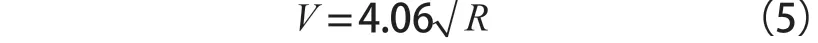

根據《廣東省標準》第6.2.1條,列車通過平面曲線的最大速度可通過下式計算:

式(5)中,V為通過曲線的運行速度,km/h;R為曲線半徑,m。

將V限制j≥43.9 km/h代入式(5)中,可得最小曲線半徑R≥117 m。

4.1.3 最小曲線半徑選取建議

《廣東省標準》第6.2.3條規定“折返線、渡線、停車線、出入線、車場線、聯絡線等平面最小曲線半徑不應小于15 m”。在實際情況中,在考慮荷載作用不均勻、材料性能、設計值與實際值的區別、施工質量等不確定性因素后,一般不采用極限值。另外,折返線、出入線對行車速度均有要求,采用極限值可能影響配線的功能進而影響線路的系統能力。根據《廣東省標準》,道岔的最小導曲線半徑均為20 m,側向過岔速度均為15 km/h,從云巴廠家試驗線的運行情況來看,車輛通過道岔的狀態良好,因此,建議折返線、出入線等輔助線的最小曲線半徑采用與道岔導曲線相同的標準。

正線最小曲線半徑的選取應綜合考慮運營效率,結合本文4.1.2節的分析,最小圓曲線半徑R>117 m時可滿足規范對旅行速度的要求。從全國各地云巴線網規劃情況來看,線路平均站間距均大于600 m,因此下限速度可適當降低,建議選取40 km/h作為一般情況下的下限速度,對應的圓曲線半徑R取100 m。結合《廣東省標準》對最小圓曲線半徑的規定,建議“正線上最小圓曲線半徑一般情況下不宜小于100 m,困難情況下不小于30 m”。

4.2 車站范圍內曲線最小半徑

車站范圍內曲線半徑大小受站臺邊緣與車輛(車門處)的間隙控制,同時也受車體與站臺門之間的間隙控制。《廣東省標準》第6.2.4 條條文解釋表明該條規定僅考慮了站臺邊緣與車輛(車門處)的間隙不小于180 mm,而未考慮站臺門與車體之間的間隙要求。實踐表明,忽略站臺門與車體之間的間隙要求是不可取的,可能加大乘客困在站臺門與車門之間的概率。本文基于站臺門與車體之間的間隙要求,對車站曲線的半徑選取進行研究。曲線車站分為凸型站臺及凹型站臺,如圖5所示。

圖5 站臺加寬示意圖

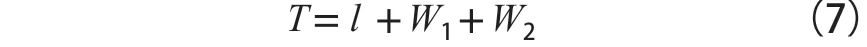

由圖5可知,凸型站臺站臺門與車輛輪廓線之間的凈距可按下式計算:

式(6)中,T為直線地段站臺滑動門與車輛輪廓線之間的最小間隙;l為直線地段站臺門的滑動門體與車輛輪廓線之間的最小間隙;W1為有效站臺的建筑限界加寬值;W2為車輛位于曲線上的最大內移量。

凹型站臺站臺門與車輛輪廓線之間的凈距可按下式計算:

式(7)中各符號意義同上。

對比式(6)及式(7)可知,凹型站臺的曲線半徑更為受限。下面以凹型站臺為例進行分析。

根據《廣東省標準》5.6.2條“站臺門內側最近點距軌道梁中心線不宜小于1 360 mm”及附表B.9(車輛輪廓線計算位置x坐標值為1 203 mm)可知,直線地段站臺門的滑動門體與車輛輪廓線之間的最小間隙可按l= 1 360 -1 203 = 157 mm考慮。

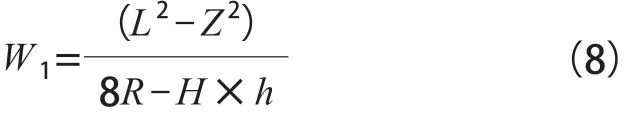

凹型有效站臺的建筑限界加寬值W1可按下式計算:

式(8)中,L為車輛計算長度,云巴車輛分為頭車Mc與中間車M,頭車長度為8.3 m,因頭車懸挑部分采用曲線設計,建筑加寬時可不考慮該懸挑部分的加寬量,故車輛計算長度L取7 m;Z為車輛軸距,取4.2 m;R為曲線半徑;H為云巴限界圖中計算點的高度;h為車站曲線的實設超高率。

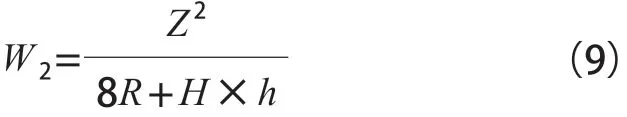

車輛停靠于凹型有效站臺位置的內移量W2可按下式計算:

式(9)中各符號意義同上。

結合式(7)~式(9)可知,車輛停靠于凹型站臺時,站臺滑動門與車輛輪廓線之間的間距T可按下式計算:

根據GB 50157-2013《地鐵設計規范》,間隙值T應按180 mm控制。經計算,滿足間隙要求的凹型站臺最小曲線半徑R≥266 m。基于上述分析,建議站臺范圍內曲線的最小半徑按300 m取值。

4.3 緩和曲線長度

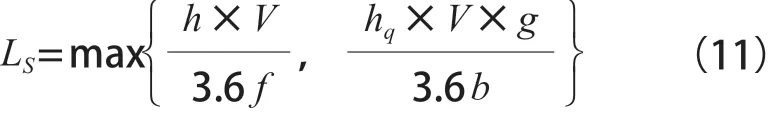

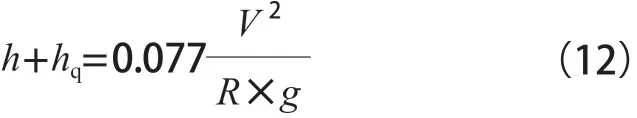

緩和曲線長度的確定受許多因素影響,最主要是保證行車安全、平穩和旅客舒適條件。云巴的超高順坡率主要由防傾覆系統引起,但其控制值較大,在緩和曲線計算中可以忽略,故緩和曲線長度可按下式計算:

式(11)中,LS為緩和曲線長度,m;V為設計速度,km/h;h為曲線實設超高率,%;hq為欠超高,%;f為滾動角時變率,取0.026 7 rad/s;b為未被平衡的離心加速度時變率,取0.35 m/s3;g為重力加速度,取10 m/s2。

由式(11)可知,緩和曲線的長度與實設超高率密切相關,超高率按下式計算:

式(12)中各符號意義同上。

在鐵路設計中,未被平衡的超高使內外軌產生偏載,引起內外軌的不均勻磨耗,并影響旅客舒適度,因此一般情況下未被平衡的超高(欠超高或過超高)應盡可能小,則有恒大于,故在緩和曲線長度不受限的情況下有:

式(13)中各符號意義同上。

在實際工程中,特別在老城區等房屋密集區域修建云巴線路時,受工程條件限制,緩和曲線長度往往受限。另外受制梁工藝的影響,在云巴線路設計過程中應盡量避免豎緩重疊。過長的緩和曲線易對平、縱斷面設計產生制約,不利于提高旅行速度。云巴線路結構與鋼輪鋼軌有明顯區別,即便存在一定大小的未平衡超高時,所產生的超載也不會對輪軌結構產生較大的不利影響。因此,在緩和曲線長度受限時,建議在滿足舒適度標準的前提下適當減小實設超高率,以達到提高通過速度的目的。下面以實例進行說明。

實例:半徑R= 300 m,設計速度V= 60 km/h。

根據《廣東省標準》,最大允許實設超高率8%,最大允許欠超高5%。根據式(12),h+hq≈9.4%。在一般情況下,為盡可能降低未被平衡的超高率,故取實設超高值為8%,代入式(11)可得LS= 50 m。在困難情況下,可將未被平衡的欠超高適當加大。取實設超高值為5%進行計算,代入式(13)可得31.3 m,此時,未被平衡的離心加速度為a= 0.44 m/s2<0.5 m/s2,未被平衡的離心加速度時變率b= 0.234 m/s3<0.35 m/s3,均滿足要求。

5 結論及建議

(1)云巴的舒適度指標與TB 10098-2017《鐵路線路設計規范》采用相同的指標,標準可相對提高或降低,以便于系統制式的推廣。

(2)折返線、停車線、出入線等輔助線的最小曲線半徑與道岔導曲線半徑保持一致,取20 m;在一般情況下正線的最小曲線半徑不宜小于100 m,困難條件下不宜小于30 m;車站的曲線半徑設置應考慮屏蔽門安裝的要求,最小曲線半徑不宜小于300 m。

(3)云巴線路設計中,在緩和曲線長度受限的條件下,建議適當降低實設超高以提高線路上限通過速度。