河控型河口鹽度層化對懸沙的捕集機制

——以洪季磨刀門河口為例

謝榮耀,劉鋒,羅向欣,牛麗霞,蔡華陽,楊清書

( 1. 中山大學 海洋科學學院,廣東 珠海 519082;2. 中山大學 海洋工程與技術學院 河口海岸研究所, 廣東 珠海 519082;3. 廣東省海岸與島礁工程技術研究中心, 廣東 廣州 510275;4. 河口水利國家地方聯合工程實驗室, 廣東 廣州 510275)

1 引言

全球河流每年向海洋輸送泥沙100×108~200×108t,其中大部分入海泥沙在近岸沉積發育而成河口三角洲[1]。作為陸海物質交換重要的環節,河口細顆粒泥沙運動受控于徑流、潮流及波浪等動力耦合作用[2-4],泥沙在河口復雜動力環境下,經歷著懸浮、輸移、絮凝沉降、再懸浮等過程,不僅塑造了河口多樣的地貌形態,而且對河口污染物、營養鹽等物質的擴散具有重要影響[5-6]。因此,研究河口復雜動力耦合環境下細顆粒泥沙分布規律和擴散機制對于河口治理、岸線防護、污染防控等具有重要的指導價值。

河口懸沙垂向擴散作用與水體紊動密切相關,而鹽度層化可以影響河口水體紊動特性[7-9]。不同類型河口由于受不同徑潮耦合作用的影響,河口鹽淡水混合呈現出不同的狀態,如高度層化、部分混合及充分混合[10],其鹽度層化對河口懸沙擴散輸移過程影響作用也存在差異。目前,一些學者開展了河口鹽度層化對懸沙垂向分布的影響作用研究,如長江河口[11-13]、伶仃洋河口[5]、甬江河口[14]等,以上研究對象具潮汐作用較強的特征,且鹽淡水混合程度表現出較均勻的現象。然而,河流控制型河口(即河控型河口)受徑流作用控制,潮汐作用弱,河口鹽淡水混合以水體高度層化為特征,縱向上鹽水楔發育,對河口懸沙輸移擴散影響作用及其機制存在差異,該方面研究涉及較少;而且目前多數河口鹽度層化對懸沙擴散影響的研究也多局限在單點垂向潮周期變化[7,10-12],缺乏縱向空間上的研究。

作為粵港澳大灣區主要的泄洪通道,磨刀門河口是珠江水沙重要的入海通道,經20 世紀90 年代口門大規模圍墾工程后,河口位置向海推進約16 km[15],并由河口灣型河口轉變為渠道化河口,其細顆粒泥沙在“徑-潮-波”動力耦合作用下,塑造了復雜的攔門沙地貌形態[16-17]。洪季磨刀門河口屬于河控型河口,受徑流影響和攔門沙障礙作用,徑潮動力耦合表現出典型的時空變化特征,河口鹽度混合和層化時空亦復雜多變[18],對河口懸沙分布會產生重要影響。以往研究對磨刀門河口鹽度層化機制[19-20]、河口泥沙運動[21]及地貌演變[16,22]等進行了分析,但缺乏河口鹽度層化時空變化對細顆粒泥沙擴散影響機制的研究。本文基于磨刀門河口洪季水文泥沙觀測數據,開展河控型河口水體鹽度層化對懸沙擴散影響機制研究,有助于揭示河口細顆粒泥沙運動機制及河口攔門沙發育演變機制,并為磨刀門河口攔門沙治理提供科學依據。

2 研究區域

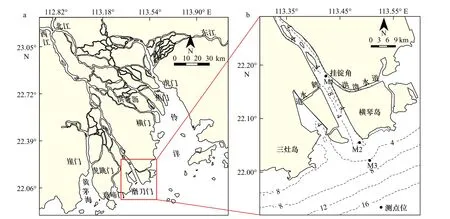

珠江由西江、北江和東江等支流組成,其中西江是珠江最大支流,其多年(1954-2015 年)平均年徑流量、年輸沙量分別為2 173×108m3、59.60×106t,分別占珠江總量的77%、76%[23],且其季節變化明顯,洪季(4-9 月份)徑流量和輸沙量分別占全年的76.9%、94%[15]。珠江流經三角洲后經八大口門入海(圖1),其中磨刀門河口則是西江水沙最主要的出海通道,分別占珠江八大口門徑流量和輸沙量的25%、29%[24];磨刀門河口潮汐屬于不正規半日潮,日不等現象顯著,其口門處潮差小,潮流弱,年均潮差為0.86 m,居八大口門之末,山潮比為5.78;磨刀門河口常浪向為ESE 和SE 向,年平均波高為1.01~1.32 m,平均周期為5.15~5.70 s,洪季波高和波周期明顯小于枯季。總體來說,磨刀門河口屬于徑流-波浪型河口,但洪季徑流量大,波浪相對較弱,受徑流主導[25]。

3 數據與方法

3.1 數據來源

基于洪季磨刀門河口徑潮動力相互作用特征,于2017 年7 月31 日至8 月8 日在磨刀門河口布設了3 個站點,位置分布在掛錠角M1、口門M2 和口外M3(圖1b),開展小潮(Neap Tide,NT)、大潮(Spring Tide, ST)26 h 連續水文泥沙同步觀測。其中M1 站采用ADP( Acoustic Doppler Profile)、 OBS-3A( Optical BackScatter Sensor)進行錨式觀測,M2、M3 采用ADCP(Acoustic Doppler Current Profilers)、OBS-3A 進行錨式觀測,并放置三腳架觀測波浪、近底水沙。由于ADCP 在水體表層存在盲區,M2、M3站表層流速流向分別采用其三腳架上ADCP、AWAC(Acoustic Wave And Current)流速補充。整點時刻采用OBS 垂向觀測,并采集水樣,在實驗室采用過濾法測定水樣的懸沙濃度。觀測期間,上游西江馬口站平均流量約為9 400 m3/s,接近西江2009-2017 年洪季多年平均流量(約9 900 m3/s)。

圖1 珠江三角洲(a)和磨刀門河口(b)位置示意圖Fig. 1 Locations of the Zhujiang River Delta (a) and Modaomen Estuary (b)

3.2 研究方法

國內外學者提出了多種表征河口鹽度層化程度的參數[10,26-33]以判定各種類型河口水體的層化狀態。為更好地探討磨刀門河口層化狀態對懸沙濃度空間分布的影響,本文對比選取總體Richardson 數、分層系數、勢能差異和標準化分層系數等參數表征河口鹽度層化狀態。

(1)Richardson 數

當水平方向流速的變化梯度遠遠小于垂向變化梯度時,梯度(局部)Richardson 數(Ri)計算公式[26]為

式中,u、v分別為水流流速的東、北分量;z為各層水體距底床高度;重力加速度取g=9.81 m/s2;ρ為海水密度,有如下計算公式[27]:

式中,ρ0為僅考慮海水鹽度時海水的密度;ρsw為同時考慮海水鹽度和懸沙濃度時海水的密度,在計算標準化分層系數Sr和總體Richardson 數時采用式(2)計算海水密度。ρw=1 000 kg/m3為純水密度;ρw=2 650 kg/m3為懸沙密度;鹽水收縮率取β=0.000 78;S為海水鹽度。

梯度Richardson 數考慮了浮力頻率(傾向于抑制水體湍流并將湍流能力轉化為勢能)和平均流速剪切力(促進湍流發展)的影響,較全面地反映混合層化水體的局部穩定性。在此基礎上,有學者[28-29]引入了總體Richardson 數(Ri0)的概念用以判斷整個水柱的層結穩定性,計算公式如下:

式中, Δρ和 ΔU分別為表、底層水體的密度和水平流速的差值;h為水深。

根據線性穩定性理論,流體主動混合的臨界值為Ri0= 0.25,當Ri0≤ 0.25 時發生混合[30]。在本研究中,將Ri0> 0.25 作為河口發生層化的條件。

(2)分層系數

分層系數(N)是簡便表征鹽度層化程度的參數之一,其計算公式[31]如下:

式中,Sb、Ss分別為底層和表層水體的鹽度;S為垂向平均鹽度。N數值越大,表明層化程度越高。

(3)勢能差異和標準化分層系數

勢能差異(φ)是量化水體層化的發生和消散的參數,定量指示將一單位體積的層化水柱完全混合所需做的功(單位:J/m3),其數值越大,表征水體層化程度越明顯,其穩定度越強。根據文獻[32-33],φ可以用以下公式計算:

考慮到要消除水深對勢能差異的影響,本文引入了無量綱化的勢能差異,即標準化分層系數(Sr),計算公式為[10]

Sr反映出了混合水體所需的能量占總勢能的比值,比值越大,表示層化程度越高,層化狀態越不容易打破。

4 結果

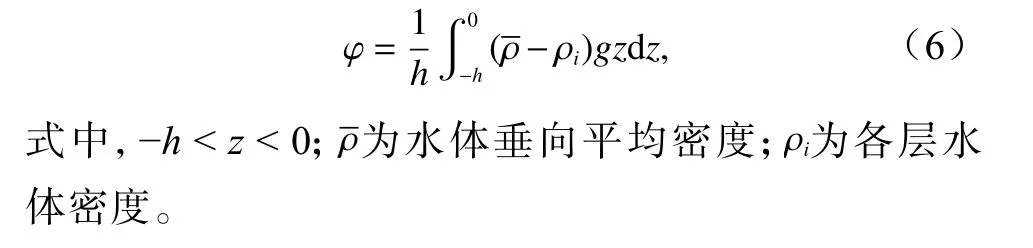

4.1 流速潮周期垂向變化規律

觀測期間磨刀門河口3 站流速如圖2 所示,可見表層流速基本大于底層流速,大部分時刻表底層流速差異大于25 cm/s;由于受強徑流的抑制作用,漲潮時期流速相對較小,部分時刻小于10 cm/s,而落潮時期流速較大,其垂線平均流速均比漲潮時期大15~35 cm/s。M1、M2、M3 站在小潮落潮時期的表層流速變化范圍分別為42~70 cm/s、85~145 cm/s 和61~128 cm/s,流速峰值均出現在小潮的第二個落急時刻(第21 h);大潮落潮時期的表層流速變化范圍分別為47~100 cm/s、75~160 cm/s 和75~151 cm/s,流速峰值均出現在大潮的第一個落急時刻(第5 h)。

圖2 磨刀門河口M1、M2 和M3 站小潮(NT)和大潮(ST)期間流速時間過程圖(橫軸0 點為觀測周期起點時刻)Fig. 2 Time series of current velocity profiles at the M1 Station, M2 Station and M3 Station in the Modaomen Estuary during neap tide(NT) and spring tide (ST) (point 0 on the horizontal axis is the starting time of the observation period)

4.2 鹽度潮周期垂向變化規律

觀測期間,磨刀門河口3 個站鹽度時空變化規律明顯(圖3)。M1 站受徑流控制明顯,鹽度最小,多數時刻表底層鹽度均小于1,且垂向鹽度分布較均勻,僅在大潮第3~5 h 底層水體出現約11 的鹽度(圖3b)。M2 站位于口門位置,受徑潮耦合作用影響,鹽度變化幅度較大,小潮期間變化范圍在0~28之間(圖3c),大潮變化區間為0~30(圖3d),且受羽狀流擴散影響,多數時刻水體表層鹽度較小,底層鹽度較大,垂向鹽度差較大,僅在大潮的落憩時刻前后(第7 h)表底層鹽度垂向差異較小。M3 站位于攔門沙外側,受潮汐影響作用增強,水體鹽度在3 個中最高,小、大潮平均值分別為15、17,且鹽度變化幅度大;受洪季徑流作用影響,表層鹽度小于底層鹽度,且表底層鹽度差也變化較大,垂向平均鹽度差變化范圍為0.1~29,其中小潮的第一次落潮(第5~8 h)期間和第二次漲憩(第17 h)前后(圖3e)以及大潮的第一次落潮(第0~3 h)階段(圖3f)表底層鹽度均在22~29 之間,鹽度垂向分布相對較均勻,其他時間段表底層鹽度差異均較大。洪季磨刀門河口鹽度時空變化反映了河口徑潮相互作用,從口外愈向河口上游,徑流優勢愈明顯,而且從河口3 個鹽度縱向變化來看,河口鹽水楔發育顯著(圖3),勢必會對水體懸沙垂向分布產生影響。

圖3 磨刀門河口M1、M2、M3 站小潮(NT)和大潮(ST)期間鹽度時間過程圖(橫軸0 點為觀測周期起點時刻)Fig. 3 Time series of salinity profiles at the M1 Station, M2 Station and M3 Station in the Modaomen Estuary during neap tide (NT) and spring tide (ST) (point 0 on the horizontal axis is the starting time of the observation period)

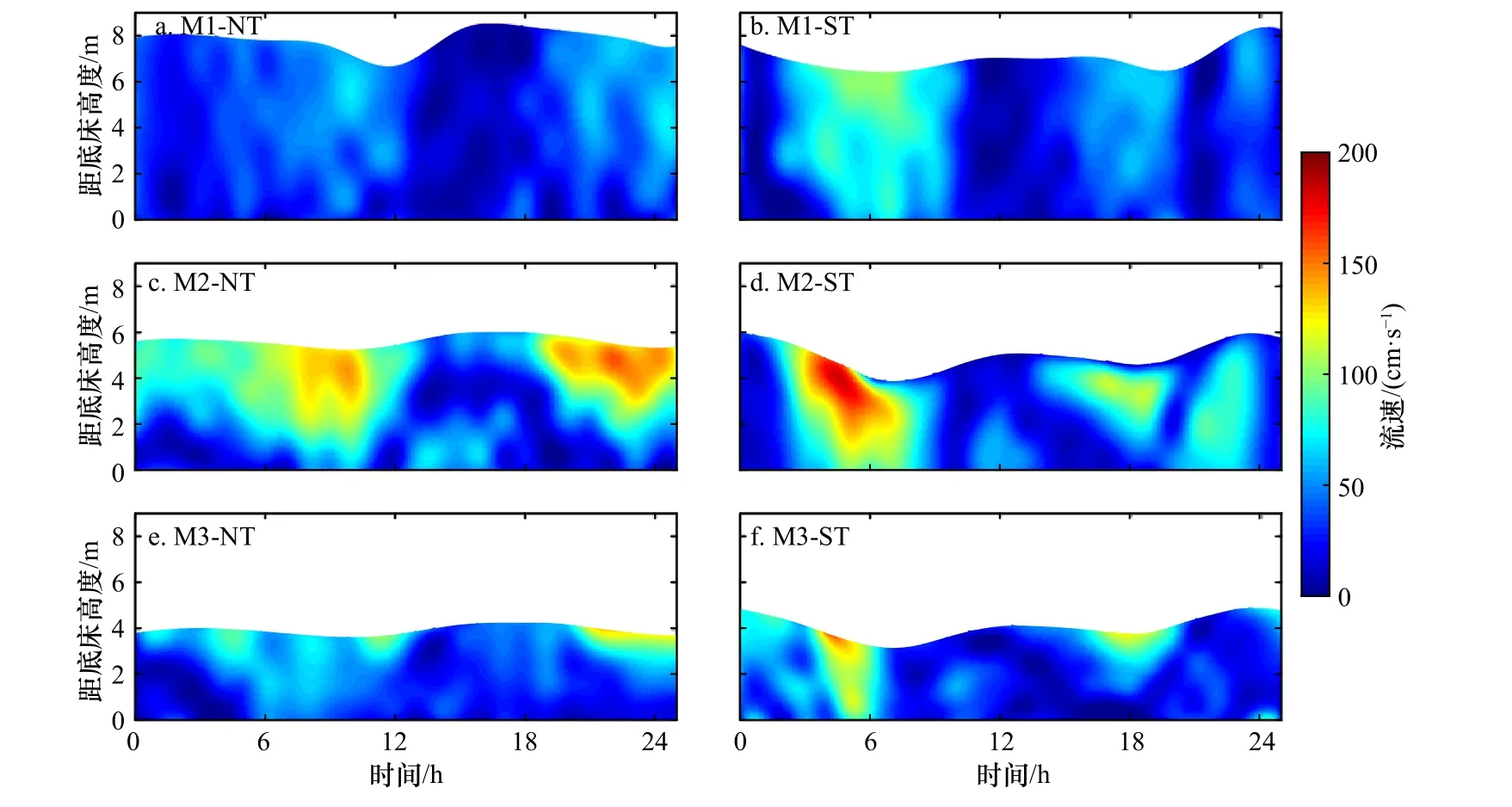

4.3 懸沙濃度潮周期垂向變化規律

磨刀門河口觀測期間懸沙濃度分布如圖4 所示,M1 站位于河口上游,懸沙濃度峰值最小,小、大潮垂向懸沙濃度變化范圍分別為0.01~0.05 kg/m3、0.01~0.06 kg/m3,總體來說其懸沙濃度較大值出現在落潮時期,且垂向分布差異不明顯,表底層懸沙濃度差值變化為0~0.04 kg/m3。M2 站小、大潮垂向平均懸沙濃度為0.03 kg/m3,表層懸沙濃度較低,基本保持在0.02 kg/m3以下,底層懸沙濃度較高,部分時刻大于0.10 kg/m3,表底層懸沙濃度差顯著,且底層高懸沙濃度多出現在漲急時刻附近,表明該處底沙懸浮現象顯著。M3 站懸沙濃度峰值最大,其中小潮期間的峰值約為0.45 kg/m3,大潮期間的峰值約為0.40 kg/m3,出現在小、大潮第一次落急時刻(圖4e 第7 h、圖4f 第5 h),表、中層懸沙濃度同時也達到較大值,垂向分布相對均勻,此外漲急時刻前后M3 測點底層水體也出現了0.18~0.39 kg/m3的較大值,底沙再懸浮現象明顯,但此刻表中層懸沙濃度小于0.05 kg/m3,垂向分布不均勻,其他時間段表層和中層水體懸沙濃度值基本在0.10 kg/m3以下。從磨刀門河口3 個站位懸沙濃度變化來看,磨刀門水道懸沙源于徑流輸運,底床泥沙再懸浮作用相對較弱;而口門處和攔門沙外側床沙再懸浮顯著,致水體底層出現懸沙濃度峰值。

圖4 磨刀門河口M1、M2 和M3 站小潮(NT)和大潮(ST)期間懸沙濃度時間過程圖(橫軸0 點為觀測周期起點時刻,白色線為鹽度等值線)Fig. 4 Time series of suspended sediment concentration profiles at the M1 Station, M2 Station and M3 Station in the Modaomen Estuary during neap tide (NT) and spring tide (ST) (point 0 on the horizontal axis is the starting time of the observation period, the white lines indicate the salinity contour lines)

5 討論

5.1 鹽度層化潮周期變化

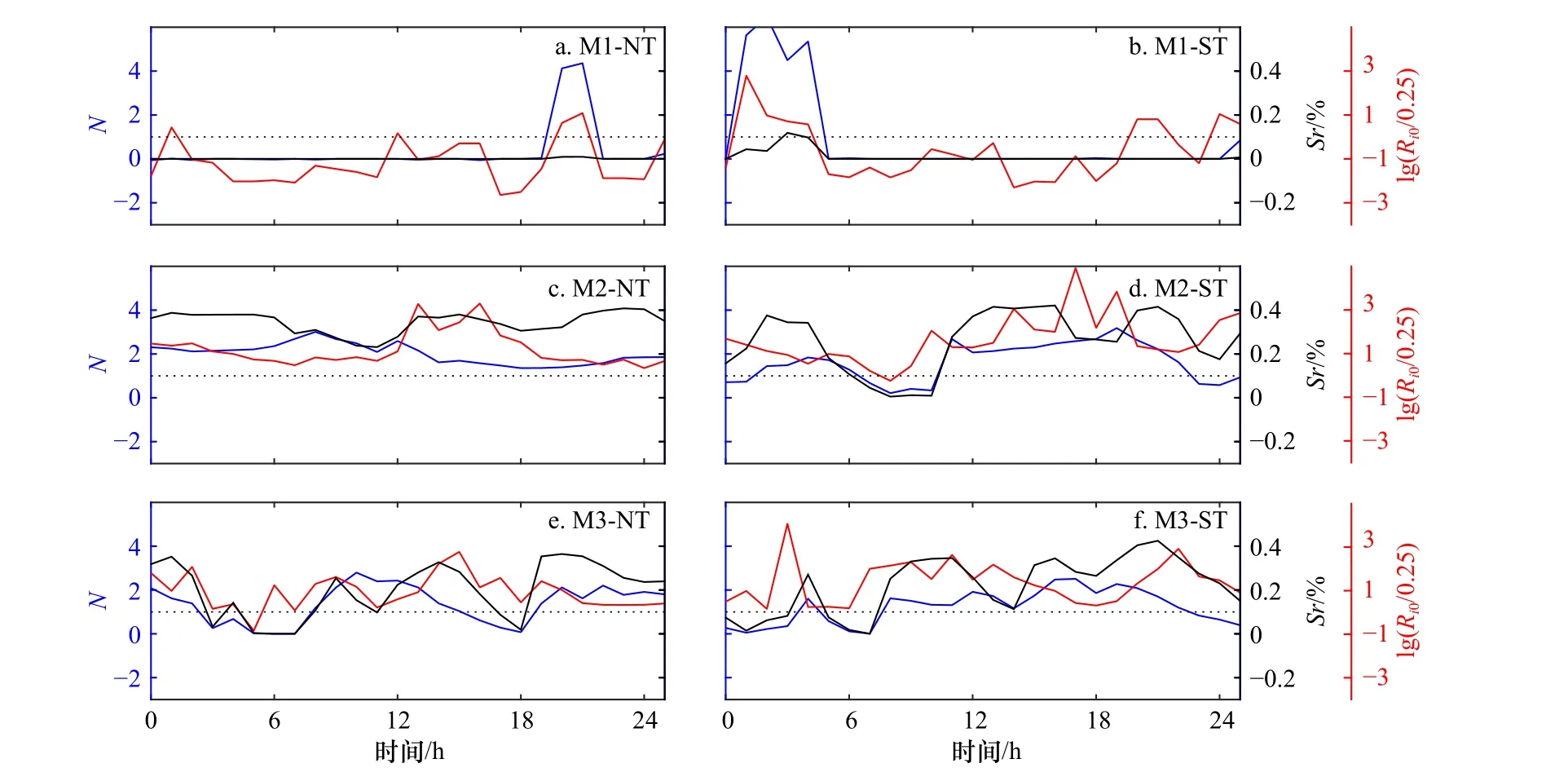

河口水體鹽度層化狀態一般用分層系數、Richardson 數、勢能差異等參數表征。依據磨刀門河口觀測水文泥沙數據,分別計算3 個站位小、大潮分層系數(N)、標準化分層系數(Sr)及總體Richardson 數(Ri0),結果如圖5 所示。從各站層化參數大、小潮時間變化過程來看,3 個參數變化規律大體一致,均能在一定程度上表征河口鹽度層化狀態,但3 個參數時間變化過程也存在一些差異。其中總體Richardson 數Ri0波動變化明顯,但在某些時刻與水體鹽度垂向分布不對應,如從M2 站大潮期間鹽度等值線分布判斷,水體鹽度混合現象明顯,而從總體Richardson 數Ri0的變化來看,其值在大潮整個觀測周期內均達到層化臨界值;同樣,分層系數N也與鹽度垂向分布存在一些不對應,如M1 站在小潮的第19~22 h 其表底層水體鹽度數值均小于5,而在大潮的第0~5 h 其表底層水體鹽度數值均小于11,水體層化程度較小,但其分層系數N均大于4,遠大于M2 站和M3 站的分層系數;標準化分層系數Sr的時間變化過程不僅與鹽度垂向分布一致,而且可以反映和對比鹽度層化的空間變化,如3 個站水體鹽度層化狀態。因此,本文選取標準化分層系數Sr來表征磨刀門河口鹽度分層狀態,并取Sr> 0.1%為判斷發生鹽度層化的充分條件。

圖5 磨刀門河口M1、M2 和M3 站小潮(NT)和大潮(ST)期間分層系數(N,藍色線)、標準化分層系數(Sr,黑色線)和總體Richardson 數(Ri0,紅色線)時間過程圖Fig. 5 Time series of the stratification ratio (N, blue lines), the normalized stratification ratio (Sr, black lines) and the overall Richardson number (Ri0, red lines) profiles at the M1 Station, M2 Station and M3 Station in the Modaomen Estuary during neap tide (NT) and spring tide (ST)

按照上述分析,本研究選取標準化分層系數Sr作為量化磨刀門河口鹽度層化的參數。從3 個站標準化分層系數Sr時空變化來看,M1 站Sr值最小,小、大潮均值分別為-0.002%、0.008%,且變化幅度小,水體表現出混合均勻,僅在大潮的第一次落急(第3~4 h)出現較弱的鹽度層化;M2 站Sr值最大,小、大潮均值分別為0.34%、0.256%,且在小潮時全程大于0.23%,表明在小潮時期均出現顯著層化現象,大潮時變化幅度為-0.002%~0.419%,大潮時除第7~11 h 外,水體層化現象顯著;M3 站Sr值小、大潮均值分別為0.191%、0.271%,且大、小潮周期內變化幅度較大,分別為-0.015%~0.419%和-0.05%~0.349%,從時間變化來看,小潮落潮階段(第3~8 h、17~20 h)、大潮落潮階段(第0~7 h)鹽度層化不明顯,其他時刻鹽度層化現象顯著。從磨刀門河口鹽度層化空間變化來看,受徑潮相互作用空間差異影響,口門處層化現象最為顯著,口門外側次之,水道內受徑流控制,水體混合均勻。

5.2 鹽度層化對懸沙濃度分布影響

5.2.1 垂向變化

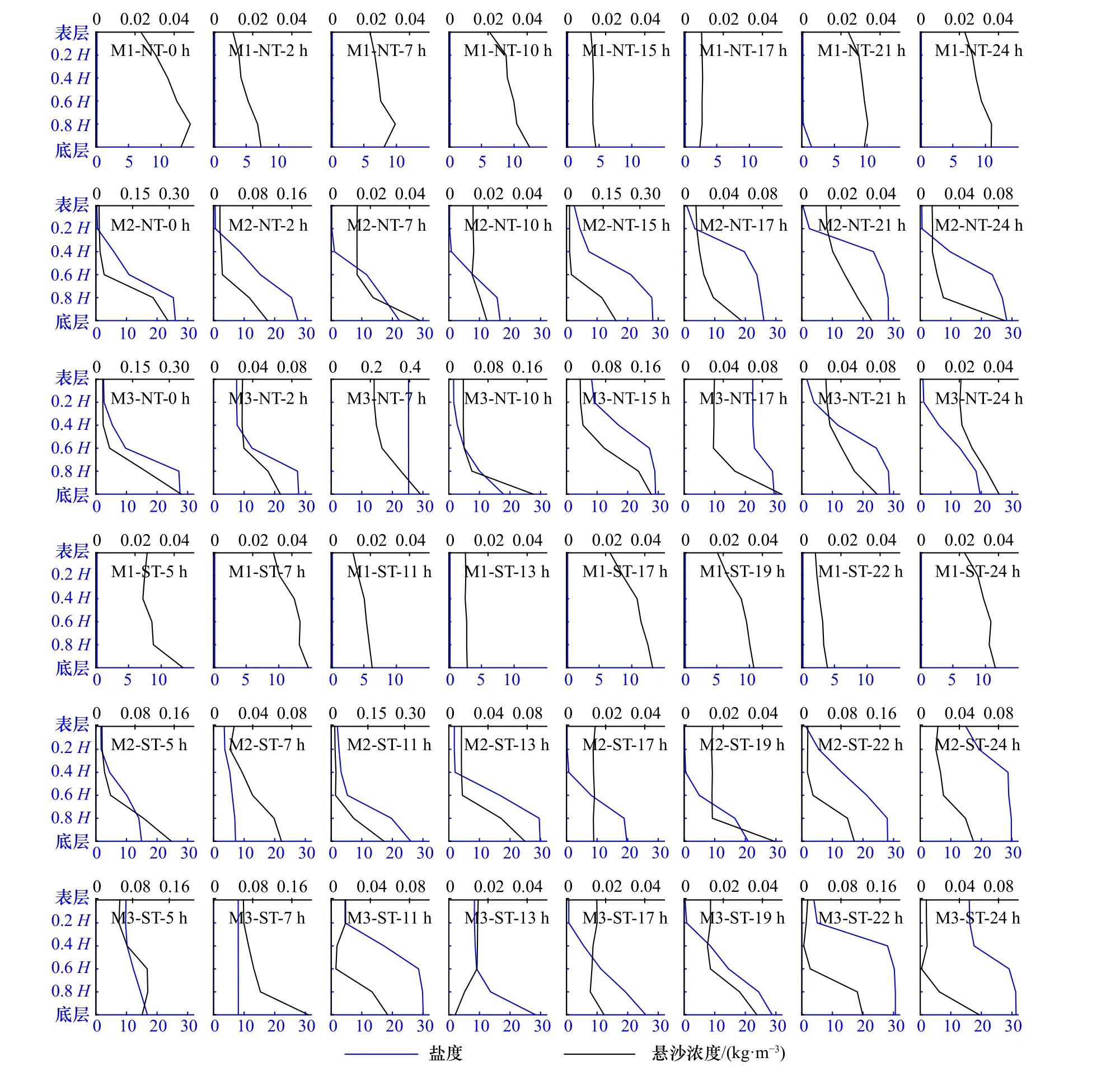

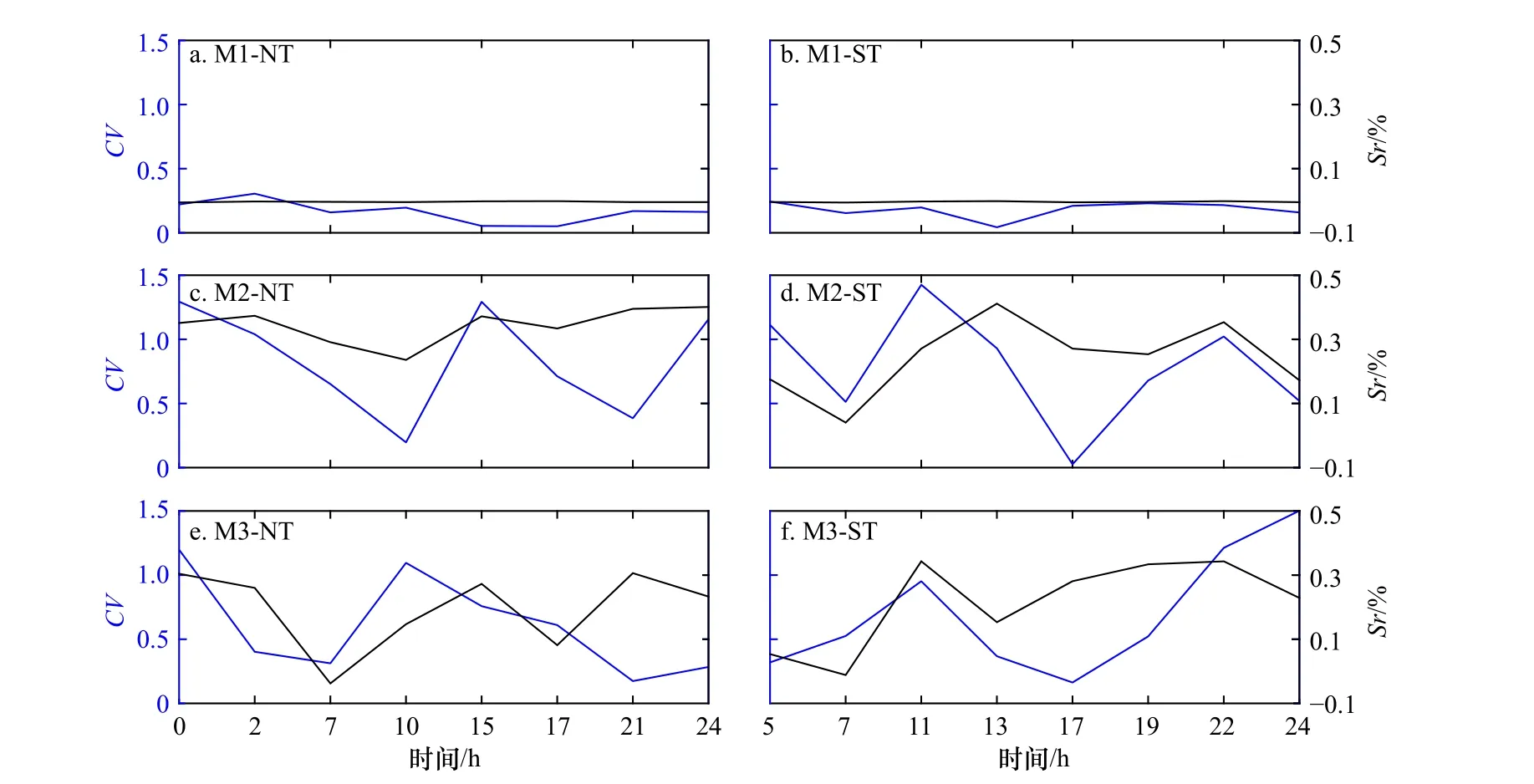

從圖4 可以看出,懸沙濃度分布與鹽度等值線分布具有明顯的相關性,即鹽度層結抑制了懸沙垂向擴散作用,而鹽度均勻混合利于懸沙垂向分布均勻。為了更好地分析鹽度層化與垂向懸沙分布的關系,選取3 個測站特征時刻鹽度層化與垂向懸沙濃度關系分析,如圖6 所示。同時,為量化各站點在不同特征時刻懸沙濃度垂向分布狀態,采用統計學中的離散系數(CV)來表征每個特征時刻各層水體懸沙濃度的離散程度及平均數的代表性,CV數值越大,則表示垂向懸沙濃度分布越不均勻,其計算公式如下:

圖6 磨刀門河口M1,M2 和M3 站小潮(NT)和大潮(ST)特征時刻鹽度和懸沙濃度垂向分布形態Fig. 6 Vertical distribution patterns of salinity and suspended sediment concentration at the M1 Station, M2 Station and M3 Station in the Modaomen Estuary during characteristic hours of neap tide (NT) and spring tide (ST)

式中,n為水體層數(本文中n=6);C為垂向平均懸沙濃度;Ci為第i層水體的懸沙濃度,其中1 ≤i≤ 6,結果如圖7 所示。

對比圖6 和圖7,可發現M1 站標準化分層系數Sr在大、小潮期間始終保持較小的數值,同時其懸沙濃度離散系數CV始終保持在0.3 以下,變化幅度較小,表明懸沙垂向分布較均勻,大部分時刻懸沙濃度垂向分布曲線表現為近似垂線型;當M2 和M3 站標準化分層系數Sr較大時,如小潮的0 h、15 h 和大潮的11 h、22 h,懸沙濃度離散系數CV的數值也較大,表明懸沙垂向分布不均勻,懸沙濃度垂向分布曲線表現為L 字型;當M2 和M3 站標準化分層系數Sr較小時,如小潮的7 h 和大潮的7 h,其懸沙濃度離散系數CV的數值也較小,表明懸沙垂向分布較均勻,懸沙濃度垂向分布曲線表現為近似垂線型。總體上,各站點懸沙濃度離散系數CV的變化趨勢與標準化分層系數Sr的變化趨勢基本一致,充分映證了鹽度層結抑制了懸沙垂向擴散作用,而鹽度均勻混合利于懸沙垂向分布均勻這一規律。

圖7 磨刀門河口M1,M2 和M3 站小潮(NT)和大潮(ST)特征時刻各水層懸沙濃度離散系數(CV,藍色線)和標準化分層系數(Sr,黑色線)Fig. 7 Time series of the coefficient of variation of suspended sediment concentration (CV, blue lines) and the normalized stratification ratio (Sr, black lines) profiles at the M1 Station, M2 Station and M3 Station in the Modaomen Estuary during the characteristic moments of neap tide (NT) and spring tide (ST)

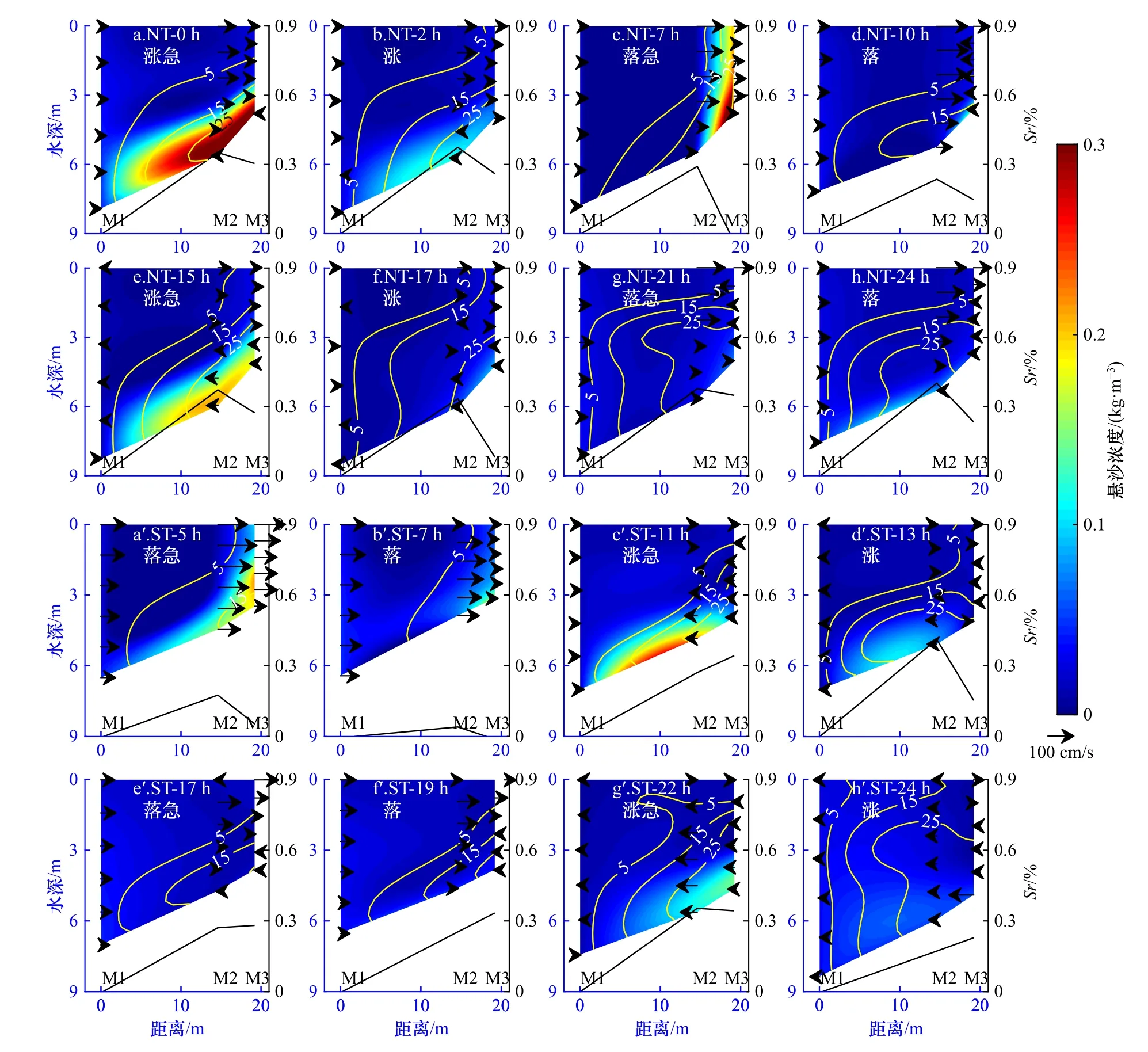

5.2.2 縱向變化

河口鹽度層化對懸沙分布的影響不僅表現在垂向擴散作用,還對其縱向輸移擴散產生重要影響。基于3 個測站特征時刻縱向鹽度、懸沙濃度,采用三次樣條插值方法生成磨刀門河口縱向鹽度、懸沙濃度分布,如圖8 所示。從圖中可以看出,磨刀門河口由于洪季受徑流作用主導,鹽水楔發育顯著,且縱向上鹽度層結抑制了懸沙縱向上的擴散作用,如M2 和M3 站在小潮和大潮觀測期間的2 次漲急時刻(圖8a、8e 和圖8c'、8g')都處于鹽度層化狀態,床沙再懸浮后無法穿過中底層水體的鹽淡水交界面,高濃度懸沙團局限在M2 和M3 站之間的底層水體中;小潮期間第一次落急(圖8c)和大潮期間第一次落急(圖8a')時M2 站處于層化狀態而M3 站處于混合狀態,懸沙在垂向和縱向上都難以穿越M2 站附近的鹽淡水交界面,因此在M2 站處存在極大的懸沙濃度梯度,而懸沙在M3 站能向上擴散,在垂向上只存在較小的懸沙濃度梯度,且當M3 站的標準化分層系數越小,即混合程度越高時,其底層水體懸沙濃度數值越高,懸沙垂向擴散也越強烈,在縱向上M3 站中底層水體懸沙濃度與M2 站差值越大。而大潮期間的第二次漲憩(圖8h'第24 h)為兩次觀測周期內漲潮作用最強時刻,整個M1-M3 縱剖面上的懸沙分布較均勻,剖面表底層水體懸沙濃度差異小于0.02 kg/m3。

圖8 小潮(NT)和大潮(ST)特征時刻縱向鹽度、懸沙濃度分布Fig. 8 Longitudinal distribution of salinity and suspended sediment concentration during the characteristic moments of neap tide (NT) and spring tide (ST)

5.2.3 泥沙捕集機制

從磨刀門河口鹽度與懸沙濃度空間分布規律來看,垂向上表現為水體出現鹽度層化時懸沙濃度在鹽淡水交界面附近出現拐點,垂向懸沙濃度分布曲線呈L 字型或拋線型,在縱向上表現為出現水體層化時高濃度懸沙團總出現在鹽水楔前端,河口鹽度層化對懸沙的捕集效應明顯。

河口水體層化對動力結構和懸沙垂向分布產生明顯影響作用[7-8]。為了分析河口鹽度層化與懸沙垂向擴散的關系,對比河口水體層化參數與水體垂向擴散強度的關系,其中水體垂向擴散強度可以由渦動擴散系數Kz來表示[34-35]

式中,卡門常數κ=0.4,經驗系數α和β參考文獻[34]分別取α=3.5、β=1。此處梯度Richardson 數Ri基于垂向剖面上鹽度梯度最大的兩層水體數據并采用式(1)和式(3)計算。式(9)表明水體的垂向擴散強度與Ri數成負相關,而Ri數表征了局部水體的層結穩定性,當水體層化加強時,垂向擴散受到抑制,當水體層化較弱時,垂向擴散強度較大。此外,對比磨刀門河口3 個站標準化分層系數Sr和擴散系數Kz的關系來看(圖9),兩者呈現明顯的負相關關系,其中M1 站鹽度混合均勻,Sr值較小,而Kz數值較大,多數時刻達到0.4;M2、M3 站Kz則隨標準化分層系數Sr變化,且在Sr>0.1%時,Kz基本小于0.2,在Sr<0.1%>時,Kz有半數大于0.2,表明水體鹽度層化抑制了懸沙的垂向擴散。而且,從以上分析結果來看,水體層化程度越高,水流垂向擴散抑制程度越大。由此可見,水體層化通過影響水流垂向擴散強度而使泥沙在層結之下水體聚集形成高懸沙濃度,這種機制對于河口最大渾濁帶和攔門沙的發育演變等過程產生深刻影響。

圖9 磨刀門河口M1,M2 和M3 站小潮(NT)、大潮(ST)標準化分層系數Sr 和垂向擴散系數 Kz 的散點分布(藍色圈)和線性擬合曲線(紅色線)Fig. 9 Scatter distribution (blue circle) and linear fitting curve (red line) of standardized stratification coefficient (Sr) and vertical diffusion coefficient (Kz) at the M1 Station, M2 Station and M3 Station in the Modaomen Estuary during the neap tide (NT) and spring tide (ST)

6 結論

基于2017 年洪季磨刀門河口水文泥沙觀測數據,分析河控型河口鹽度層化時空變化對懸沙分布的影響機制,得到以下主要結論:

(1)磨刀門河口洪季受徑流主導,徑流以羽狀流形式向海輸移;受徑潮動力耦合時空變化影響,受徑流主導的M1 站(掛錠角),鹽度潮周期均垂向混合均勻;受徑潮控制的M2 站(口門)鹽度層化潮周期均現象明顯;潮動力作用增強的M3 站(口外)鹽度垂向分布隨漲落潮變化,河口鹽度垂向分布表現出空間差異;

(2)磨刀門河口鹽度混合均勻利于懸沙垂向分布均勻,鹽度層化對懸沙的捕集效應明顯,垂向上表現為懸沙滯留在底層水體,在鹽度層結處之下水體出現高懸沙濃度,懸沙濃度分布曲線呈L 字型或拋線性,縱向上表現為高濃度懸沙團總出現在鹽水楔前端;

(3)磨刀門河口3 站標準化分層系數和水流垂向擴散系數呈負相關,表明水體鹽度層化抑制了懸沙的垂向擴散;而且水體層化程度越高,水流垂向擴散抑制程度越大。

以上結果表明,河控型河口水體層化可以抑制水流垂向擴散強度而使泥沙在層結之下水體聚集形成高懸沙濃度,形成明顯的懸沙捕集效應,這種機制對于河口最大渾濁帶和攔門沙的發育演變等過程產生深刻影響。