伶仃洋大橋東主塔大型下橫梁施工圍堰與支架組合結構設計

黃修平

(1.中交第二航務工程局有限公司,湖北 武漢 430040;2.長大橋梁建設施工技術交通行業重點實驗室,湖北 武漢 430040)

0 引言

深圳至中山跨江通道(以下簡稱“深中通道”)位于珠江中游核心區域,北距虎門大橋約30 km,南距港珠澳大橋38 km,是集“隧、島、橋、地下互通”為一體的系統集群工程,采用“東隧西橋”方案[1]。其中伶仃洋航道橋采用(580+1 666+580)m三跨全漂浮體系懸索橋,東主塔高270 m,其中混凝土塔柱262.5 m,不銹鋼塔冠7.5 m,為門式塔結構,由2根塔柱和下、中、上3道橫梁組成,混凝土強度等級為C55。下橫梁位于海面附近,下橫梁底面位于平均海平面以下。

1 工程概況

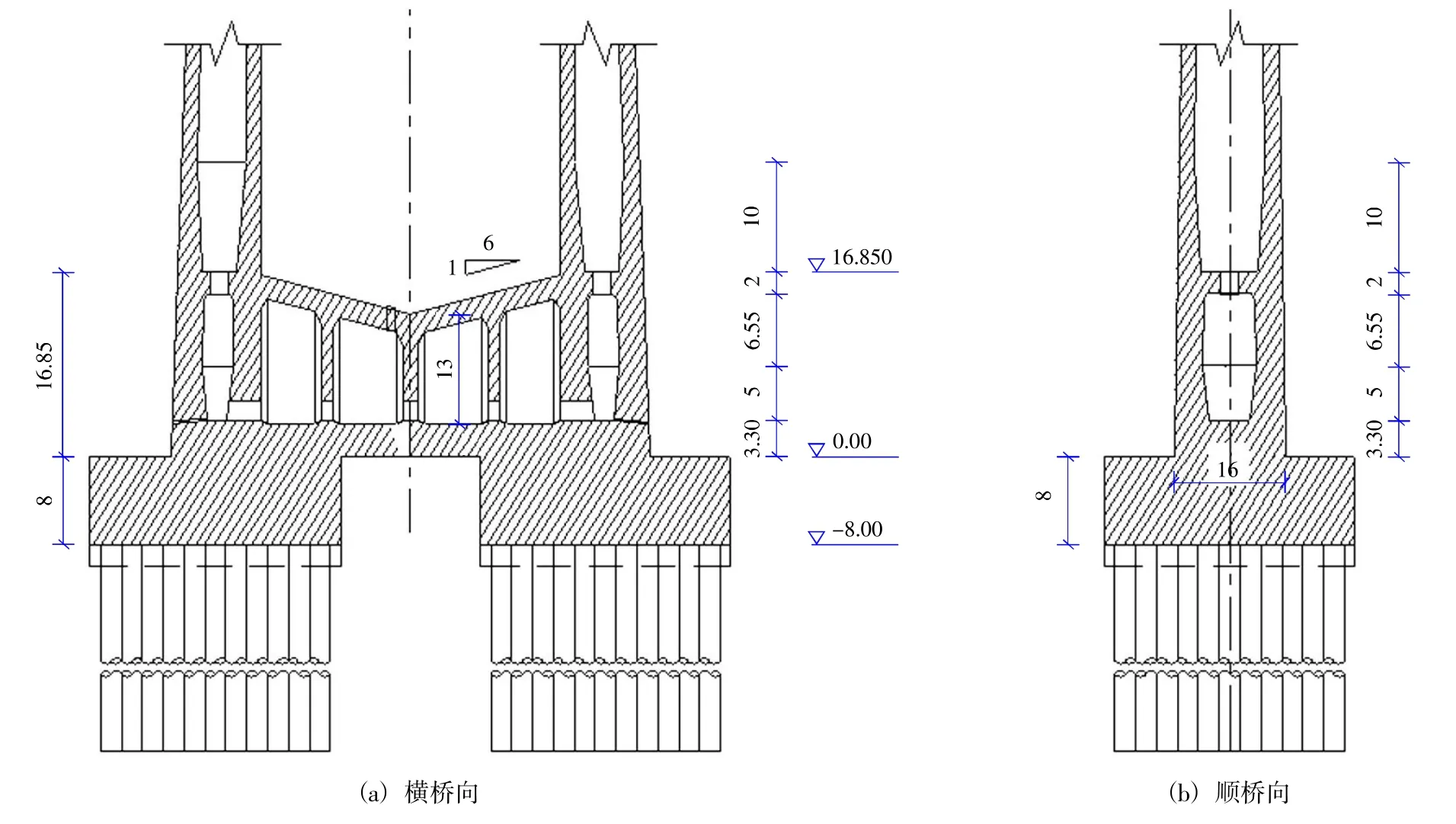

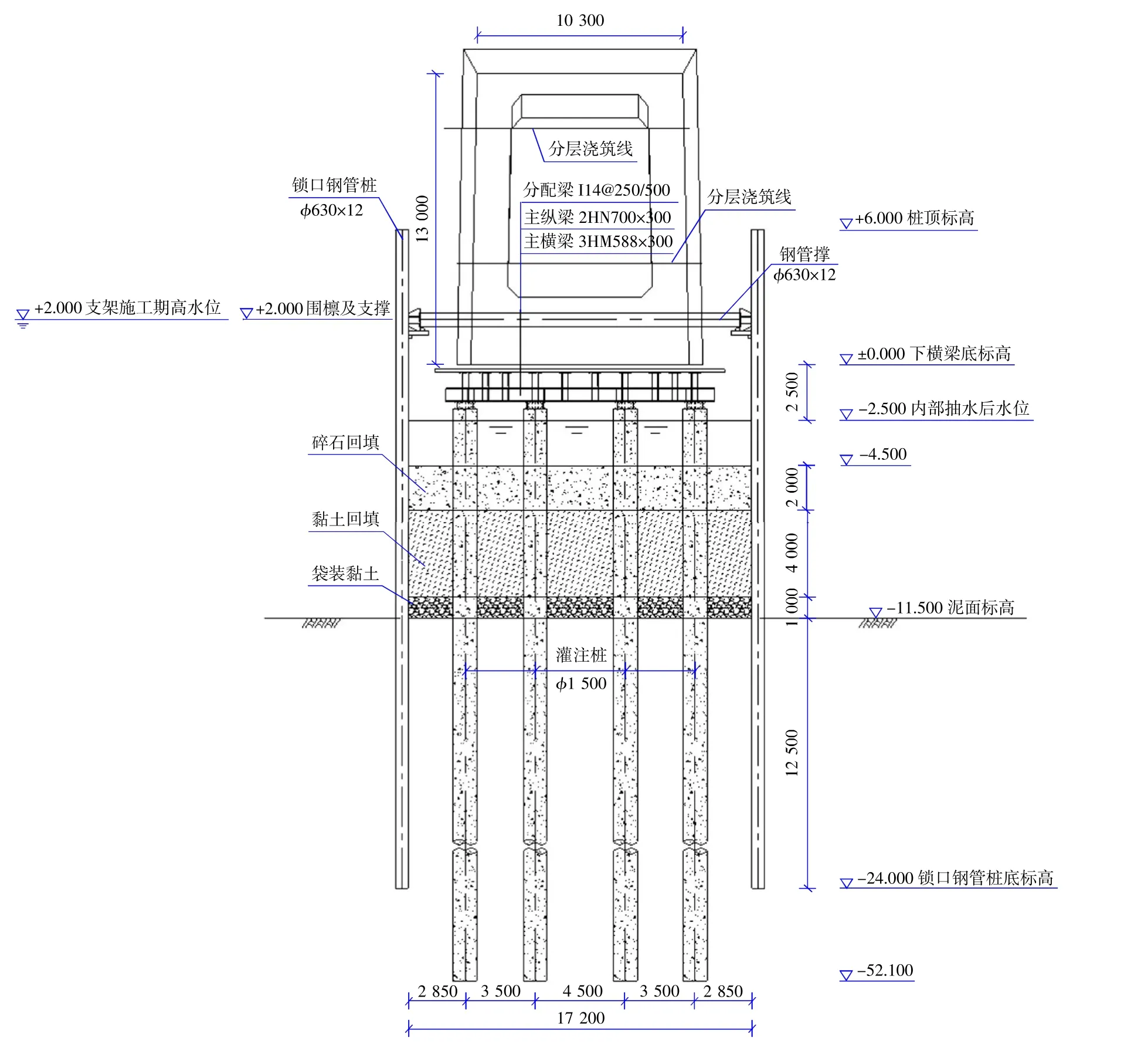

深中通道伶仃洋大橋主橋東主塔下橫梁為預應力混凝土結構[2],底標高依0.0 m,端部高度16.85 m,頂寬14.7 m,底寬15.5 m,跨中高度13.0 m,頂寬10.3 m,底寬10.9 m,中間由頂面兩段直線過渡。主塔結構圖及下橫梁結構圖如圖1所示。

圖1 主塔及下橫梁結構圖(m)Fig.1 Structural drawing of main tower and lower cross beam(m)

工程區域地處南亞熱帶海洋性季風氣候區,氣候復雜多變,災害性天氣頻繁。夏秋兩季強熱帶風暴年均侵襲1耀4次,平均風力7耀9級,最大風力12級。

橋址屬不規則半日潮,平均潮差0.85~1.70 m,最大潮差2.30~3.22 m,最小潮差0.04~0.13 m。

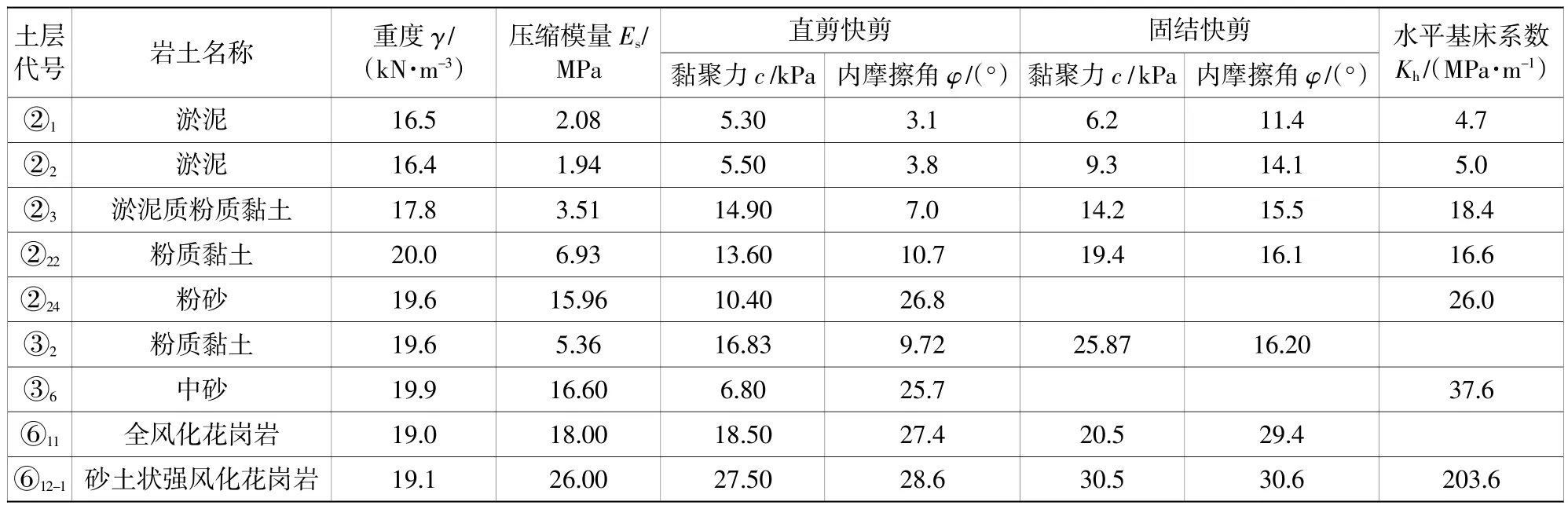

東主塔區初始泥面標高在-10.00 m左右,上覆軟弱淤泥層,厚約10 m,上覆淤泥層土屬于欠固結軟土,呈流塑狀,各土層參數及特性[3]如表1所示。

表1 土體物理學參數推薦表Table 1 Recommended table of soil physical parameters

2 重難點分析

下橫梁施工支架位于東主塔兩幅防撞吊箱中間區域,根據所處水文地質環境和施工要求,具有以下難題需在進行施工方案設計時解決。

1)下橫梁底與承臺頂面齊平,底標高依0.00 m,處于常水位+0.52 m以下;需采用擋水圍堰提供干施工環境,保證支架和模板體系的施工。

2)擋水圍堰與已施工的承臺防撞鋼吊箱采取可靠且便于施工的連接形式,保證接縫不漏水。

3)下橫梁施工區域為軟弱地層,且風浪條件較惡劣,須選用合適的圍堰結構[4]形式、合理的入土深度、必要的支撐結構保證圍堰的強度、剛度和穩定性。

4)下橫梁底寬度達68.9 m,高度為16.75 m;中間懸空部分荷載無法直接傳遞至承臺,需設置支架系統作為支撐,由于荷載太大,常規的鋼管支撐無法滿足承載力需求,需采用更大承載力的樁基類型。

3 設計思路與施工工藝

3.1 設計思路

根據下橫梁施工的特點及所處的水文地質等自然條件,采用施工圍堰與豎向支承結構有機結合的組合結構體系,其中水平受力結構采用剛度比較合適的圍堰結構及擋水措施保證干施工環境,圍堰結構與已施工的防撞鋼吊箱圍堰之間采用合理連接既保證連接可靠又能止水,圍堰內部采用合適的填料保證圍堰內外不發生隆起和止水可靠;豎向支承結構采用重型承重支架來保證下橫梁荷載的合理分配與傳遞,采用合理的澆筑順序與分層厚度[5]、設置后澆帶保證橫梁不產生裂縫。

3.2 總體設計

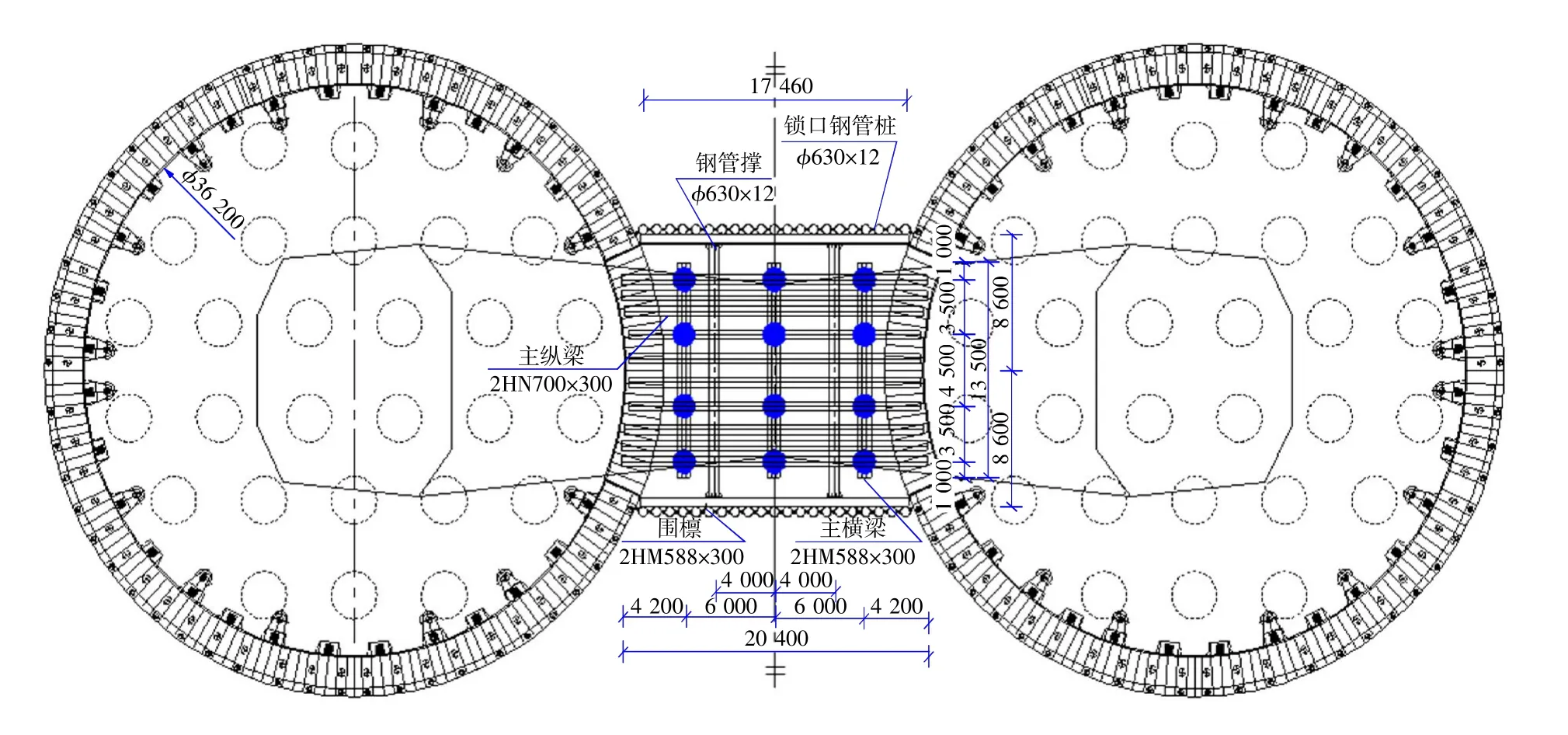

水平受力結構采用鎖口鋼管樁圍堰,鋼管樁采用φ630伊12鋼管,鋼管樁總長30 m。采用一層圍檁,兼做鋼管樁插打時的導向,圍檁高程為+2.0 m,截面形式為2HM588伊300,圍檁端部與防撞吊箱壁體焊接。圍堰采用一層內支撐,內支撐采用φ630伊12鋼管。圍堰內不做封底混凝土,底部利用袋裝黏土及旋噴樁加固處理止水,上部回填黏土至-6.5 m標高,黏土上繼續回填碎石至-4.5 m標高。

豎向支承結構[6]從下到上布置依次為:鉆孔灌注樁(φ1 500)、卸荷塊、主橫梁(3HM588伊300)、縱梁(2HN700伊300)、橫向分配梁I14(間距500 mm,后澆帶處加密為250 mm間距)、模板系統。其中鉆孔灌注樁數量為12根,樁頂設計標高-2.1 m。

組合結構布置形式見圖2~圖3,主要設計參數如下:1)施工圍堰頂標高+6.000 m;鎖口鋼管樁底標高-24.000 m;2)高壓旋噴樁樁徑700 mm,樁中心間距500 mm,長度不小于15 m,高壓旋噴樁采用P.O42.5水泥作為固化劑,適當摻入粉煤灰,粉煤灰頤水泥=0.3(重量比),旋噴樁水灰比宜為1頤1。

圖2 組合結構平面布置圖Fig.2 Floor plan of composite structure

圖3 組合結構立面布置圖Fig.3 Elevation layout of composite structure

3.3 施工工藝

施工圍堰與防撞吊箱壁體相連,施工圍堰施工完成后對圍堰內進行抽水,在保證圍堰內水位低于-2.500 m情況下,即可搭設支架。圍堰內抽水時,必須選擇在低水位時進行,而且整個支架施工期(搭設及拆除期),圍堰外側水位不得高于+2.000 m。

1)防撞鋼吊箱在下放前,提前在防撞壁體外側安裝與鎖口鋼管樁連接的工字鋼鎖扣。并在下橫梁施工區域施工12根φ1.5 m灌注樁。

2)主墩承臺基本施工完成后,選擇低水位時,在2個鋼吊箱壁體上安裝施工圍堰的圍檁及內支撐,圍檁端部與壁體焊接,利用其做導向,插打鎖口鋼管樁。

3)施工圍堰內回填袋裝黏土,使圍堰內泥面不低于-10.500 m,在圍堰內部靠近兩側防撞鋼吊箱區域施工高壓旋噴樁。

4)圍堰內繼續回填袋裝黏土和碎石,回填后內部泥面標高不低于-4.500 m。

5)左右幅主墩承臺施工完成后,選擇低潮位時拆除部分壁體,并封堵連接面(2個側面及1個底面)處的螺栓孔。

6)在灌注樁護筒內抽水后,向下清理樁頭并找平,在樁頂安裝卸荷塊,卸荷塊上部鋪設主橫梁及主縱梁,最頂部再鋪設分配梁及底模板。

7)圍堰內回灌水至-0.500 m左右,選擇低水位時拆除圍堰內支撐,安裝下橫梁側模板,并分層澆筑下橫梁。

8)選擇在低潮位圍堰內回灌水后(內外水位基本齊平),拆除鋼管內支撐,圍檁及下部牛腿,拔除鎖口鋼管樁。

4 組合結構設計

4.1 豎向支承結構設計

4.1.1 設計工況分析

為防止混凝土開裂,下橫梁分4次澆筑,在中部位置設置1 m寬后澆帶。第1次澆筑底板、部分腹板及橫隔板,高度4.5 m,待第1層混凝土達到80%強度后,第2次澆筑部分腹板、橫隔板,高度5.118(橋梁中心線處)~8.527 m(與塔身相接處),待第2層混凝土達到80%強度后,澆筑剩余部分腹板、橫隔板及頂板,高度約3.5 m,待第3次澆筑混凝土達到80%強度后,最后澆筑1 m寬后澆帶。

根據澆筑過程,下橫梁豎向支承結構計算分析分為4種工況。

工況一:第1次澆筑底板、部分腹板及橫隔板,高度4.5 m;

工況二:第2次澆筑部分腹板、橫隔板,高度5.118(橋梁中心線處)~8.527 m(與塔身相接處);

工況三:第3次澆筑剩余部分腹板、橫隔板及頂板,高度3.5 m;

工況四:澆筑1 m寬后澆帶。

4.1.2 模型計算

經分析得知,工況一和工況二較不利,僅對這2個工況分別建立有限元模型進行計算,采用施工階段分析,下橫梁、縱梁、分配梁及樁基均采用梁單元模擬,主橫梁混凝土底板采用實體單元模擬,縱梁與下橫梁彈性連接,分配梁與縱梁彈性連接。

經計算,各構件最大應力為169 MPa,梁系最大撓度為13 mm,豎向支承結構強度、剛度及穩定性滿足要求[7],樁基承載力也滿足要求。

4.2 施工圍堰設計

4.2.1 設計工況分析

施工圍堰主要考慮內外水壓力、土壓力及波浪力作用,根據施工工藝流程,施工圍堰結構計算考慮以下4個工況。

1)工況一:打入鎖口鋼管樁并回填

始泥面整平后,安裝圍檁并插打鎖口鋼管樁,圍檁兩側與防撞吊箱壁體焊接,圍堰內部回填袋裝黏土至-10.500 m標高以上,在內部周圈施工旋噴樁達到強度以后,圍堰內帶水回填袋裝黏土及碎石。考慮圍堰內帶水回填,圍堰內外水位一致。

2)工況二:抽水至-2.50 m

鎖口鋼管樁圍堰施工完成,內部抽水,準備搭設下橫梁支架工況。

現場要求施工期高水位(+2.000 m)條件下圍堰內水位保持在-2.500 m,計算中取圍堰內水位-2.700 m更不利情況進行計算。

3)工況三:澆筑第1層下橫梁工況(圍堰內水位-0.50 m)

拆除內支撐,內部抽水至-0.50 m,澆筑第1層下橫梁工況。

施工期高水位(+2.000 m)條件下圍堰內水位保持在-0.50 m。

4)工況四:抗臺工況

下橫梁第1次澆筑完成后應及時安裝換撐,抗臺工況時圍堰內回灌水,內外水位一致。臺風期設計波浪波高2.03 m,周期4.1 s,臺風期設計水位+3.01 m。

4.2.2 模型計算

建立有限元模型進行計算,鎖口鋼管樁、圍檁、內支撐均采用梁單元模擬,鎖口鋼管樁底部鉸結,被動土壓力采用土彈簧模擬,圍檁與鎖口鋼管樁之間采用只受壓彈簧模擬,圍檁與防撞吊箱焊接處固結,牛腿處約束豎向位移。

經計算,各工況下,各構件應力和變形滿足規范要求,穩定性也滿足規范要求。

4.2.3 穩定性計算

分別對施工圍堰進行抗浮、抗隆起、抗傾覆穩定性計算[8],計算結果見表2。

表2 穩定性計算結果Table 2 Results of stability calculation

4.3 組合結構止水設計

組合結構止水設計包含2部分:一是圍堰自身結構止水設計,二是圍堰相關結構止水設計,包括與防撞鋼吊箱連接,與基坑底土體連接設計。

4.3.1 圍堰自身結構止水設計

圍堰自身結構止水主要指鎖口結構的止水,常用的鎖口形式[9]主要有L-T形、C-T形、C-I形、C-O形、C-C形等。這里采用剛度適中、方便安裝、能適應變形的C-I形結構。

鎖口間采用棉紗裹黏土止水材料,既能保證具有一定的強度,又能在施工中不因沖刷而損壞,同時還能保證止水材料強度適中而方便鋼管拔除。

4.3.2 圍堰相關結構止水設計

圍堰與已施工的防撞鋼吊箱相連,采用工字鋼與防撞鋼吊箱壁體直接焊接,然后通過鎖口進行連接,既保證兩結構的變形協調,又能止水;在圍堰內部,在地基上填筑袋裝黏土、上覆黏土和回填砂,并在與鋼吊箱輪廓線附近采用高壓旋噴樁處理來保證止水效果。

5 結語

深中通道伶仃洋大橋主橋東主塔下橫梁后澆帶已于2020年10月澆筑完成,標志著施工圍堰與支架組合結構使用完成。從工程實踐中,可以得出以下結論:

1)選擇施工圍堰與豎向支承結構有機結合的組合結構是合理的。優化水平受力結構與豎向承載結構的傳力路徑,簡化施工流程,成功解決海上軟弱地層且風浪條件較惡劣條件下大型混凝土結構澆筑難題。

2)施工圍堰結構設計合理,止水結構設計妥當,成功解決了海上軟弱土層圍堰設計難題。圍堰內采用無封底混凝土結構,利用“袋裝黏土+碎石回填”組合結構解決底部隆起和抗浮問題;采用高壓旋噴樁解決圍堰周邊滲水問題;采用特殊結構封邊處理解決與已施工防撞鋼吊箱之間的滲水問題。

3)豎向支撐結構采用鉆孔灌注樁基礎、鋼結構梁系,確保橫梁荷載能夠通過基礎有效傳遞至地層中,成功解決海上軟土層上大型橫梁的豎向承載問題。