云岡、龍門石窟屋形龕溯源試論稿

張善慶

(蘭州大學敦煌學研究所,甘肅 蘭州 730020)

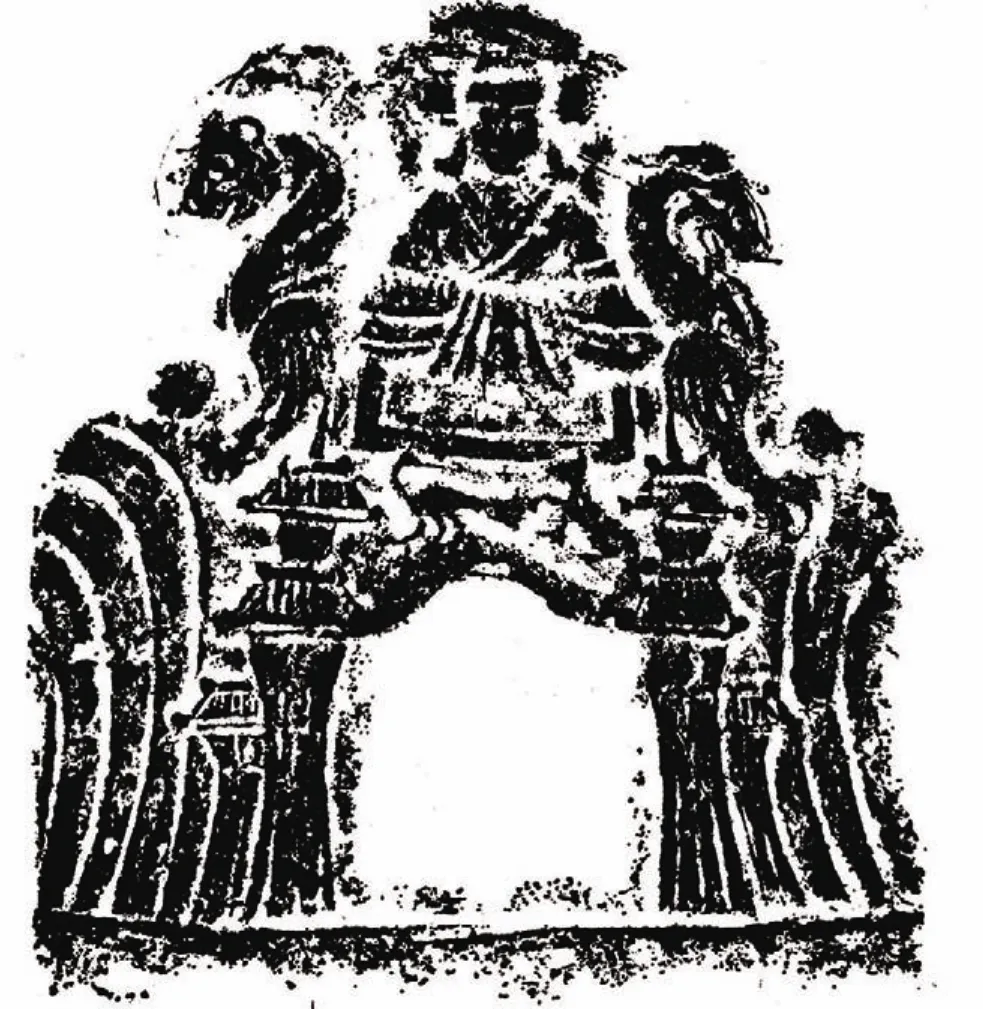

佛教藝術從古代印度東傳中國的過程,實際上也是中國化的過程。在這個過程里,中國工匠根據自身的認知與審美重塑佛教藝術。屋形龕和闕形龕的出現就屬于典型案例。河西石窟一改古代印度盝形龕,以漢地雙闕為藍本,創造出闕形龕。這種龕形成為兜率天宮所特有的標志,構成了“補處菩薩+雙闕”的組合。云岡石窟則引進了殿堂,并由此創造了屋形帷幕龕這種新樣式。(圖1)梁思成先生指出,云岡石窟浮雕屋頂都是四注式,沒有歇山、硬山和懸山等等;龍門古陽洞則有作歇山式的小龕。[1](P57)在云岡石窟,屋形龕被大量運用到洞窟內部壁面和石窟外壁立面的裝飾,形式多樣,所包含的內容也異常豐富。[2]隨著孝文帝遷都洛陽,屋型龕也傳播到龍門石窟,在形制上,雖有繼承,但更有發展,包含歇山頂和廡殿頂。[3](P177-178)由于屋形龕中的尊像并不限于菩薩,還包括諸佛、本生故事、因緣故事、佛傳故事等等,(圖2)在此筆者簡稱“佛/菩薩+殿堂”組合。

圖1 云岡石窟第11窟屋形龕(采自《中國石窟·云岡石窟》)

圖2 云岡石窟第9窟屋形龕(采自《中國石窟·云岡石窟》)

耐人尋味的是,闕形龕只出現在河西石窟,包括敦煌莫高窟和酒泉文殊山萬佛洞,在中原石窟卻無跡可尋;屋形龕盛行于云岡、龍門等石窟,其影響則沒有波及河西石窟。兩者之間似乎形成了一組并行不悖的平行線。在分析中國北朝彌勒信仰時,王靜芬先生也曾提出過彌勒造像龕形在敦煌莫高窟和云岡石窟的不同。[4](P302-304)[5]問題是,內地工匠在重新塑造佛龕的時候,為什么會把殿堂建筑引入石窟?屋形龕的源頭在哪里?對此,日本長廣敏雄和水野清一先生曾經指出,屋形龕來自楣形龕(即盝形龕——筆者注),楣形龕是平頂的屋頂,常常連同角柱表現出來,代替這種梯形龕則用了中國的瓦屋頂。[6]據此,屋形龕的出現似乎是因為它和盝形龕在外形上的相似性。王潔、趙聲良先生更將兩種龕形的差異追溯到文化差異,認為:“建筑的等級制度是封建社會最重要的特征之一,闕是作為一種識別尊卑,向人示威的禮儀性建筑存在的。鮮卑拓跋氏建立北魏,大力倡導佛教而興建了云岡石窟,采用漢式建筑的屋形作為佛龕,卻沒有采用闕形,說明在對傳統建筑的理解上與長期以來深受儒學浸淫的敦煌有著一定的差異。”[7]這一論點頗具啟發性。

宿白先生曾在《平城實力的集聚和“云岡模式”的形成與發展》一文中詳解云岡石窟開鑿前后北魏政權強制性聚集人力和物力的情況,全面展現云岡石窟藝術背后所隱含的社會歷史、宗教文化、中西交通等歷史信息。[8](P176-197)后學就是在這一大作的引導下所做的一點嘗試性探討。拙稿《河西石窟闕形龕溯源芻議》[9]曾對河西石窟闕形龕造型進行溯源研究,本文則是在此基礎上的進一步延伸,主要探討的問題是,殿堂或者說圖像中的殿堂為什么會被漢地工匠單獨甄選出來雕刻在佛教洞窟中?“佛/菩薩+殿堂”或者“西王母+殿堂”對于中原社會而言是否具有特殊的意涵?

一、漢晉墓葬“西王母+殿堂/樓閣”遺存

在中國石窟寺營建史上,云岡石窟尚屬于初期階段。在此之前,屋形龕雖然也出現在單體佛教造像上,但從現存遺跡來看,除了頗具爭議的魏文朗造像碑,似乎屈指可數。①陜西耀縣碑林博物館所藏魏文朗造像碑雕刻屋形龕,內刻尊像,碑左側面上層龕內為一鋪三身像,主尊兩側各有一身脅侍。但是本文暫時不把該碑放入討論之列。學術界一直對其紀年題記“始□元年”存在爭議。第一種觀點是“始光元年”,代表文章有李凇:《北魏魏文朗造像碑考補》(《長安藝術與宗教文明》,北京:中華書局,2002年,第439-452頁);Dorothy C.Wong.Chinese Steles:Pre-Buddhist and Buddhist Use of a Symbolic Form(Honolulu:University of Hawai‘i Press,2004);繆哲:《魏文朗造像碑考釋》(《美術史研究集刊》第21期,2006年,第1-50頁);李改、李文軍:《關于魏文朗佛道造像碑紀年的考釋》(《敦煌研究》2011年第1期,第46-48頁)。第二種觀點認為該碑是6世紀初的作品,代表論著是石松日奈子:《關于陜西省耀縣藥王山博物館藏“魏文朗造像碑”的年代——始光元年年代新論》(劉永增譯,《敦煌研究》1999年第4期);石松日奈子:《北魏佛教造像史研究》(筱原典生譯,文物出版社,2012年,第182頁);胡文和:《陜西北魏道(佛)教造像碑、石類型和形象造型探究》(《考古與文物》2007年第4期,第76頁)等等。此外,至今我們尚未發現更多的同一時期的屋形龕方面的考古資料,魏文朗造像碑便成為“孤證”。該碑陽面和陰面主龕并不是屋形龕,而是龍首龕梁的圓拱形龕或者券形龕,屋形龕的特色不突出。如果追根溯源,除了早期佛教造像以外,我們擬以漢晉墓葬西王母圖像為中心。至于個中原因,筆者已經在拙稿《河西石窟闕形龕溯源芻議》[9]中詳細論證,為保持本文的完整性,再次說明,并作補充。

其一,北魏在擴張過程中數量龐大的技術工巧被匯集到平城,從而完成云岡皇家石窟的開鑿。對此宿白先生在《平城實力的集聚和“云岡模式”的形成與發展》已做詳論。[8](P178)能夠在巨大的山體巖石上開窟造像,在造像前構建大型的殿前建筑的“伎巧”大概有兩個來源,一是給活在世上的人修造房子的工匠,他們這一時期的作品現在已經基本蕩然無存,再者就是給死去的人構筑地下墓室的工匠,我們通過考古資料還能領略他們高超的技藝。古代傳統伎巧講求師徒或者家族手手相傳,在風格上表現出很強的保守性,尤其是墓葬文化更是不能越雷池一步。墓葬藝術圖像要素往往具有較長的生命力。從統計的結果來看,許多遷徙人口的原籍是兩漢畫像石非常發達的地區,而且從這一時期造像碑的雕刻風格看,它們和漢畫之間存在無法剪斷的聯系。因此北魏歷次入遷平城的人口特別是漢代畫像石發達地區的人口尤其值得關注。

其二,西王母圖像是連接早期佛教圖像和漢地傳統藝術的紐帶。在佛教傳入之后,佛教造像和西王母圖像在較長的一段時間里存在互動關系。當時人們對佛陀和傳統的仙人在認識上存在一定的模糊。這種模糊性恰恰成為連接佛教藝術和傳統工藝的紐帶,是內地工匠改造佛教藝術的開始。根據王蘇琦先生的研究,早期佛教圖像實踐發生在既有西王母實踐的區域內;和西王母圖像相似,它多出于喪葬情境,結合其時空分布規律推測,它很可能是沿著西王母既有儀軌而進入這個情境的;在圖像志方面兩者存在互相借用標志性特征和共享相似圖像結構的情況。[10]

其三,學界研究也證明,漢晉時期以西王母圖像為代表的圖像系統對十六國南北朝時期的佛教藝術產生了巨大影響,雖然根據目前的考古資料來看,兩者之間存在一定的時間差。敦煌莫高窟以第249窟為代表的龍車鳳輦圖、啟門圖就可以上溯到漢畫,特別是升天圖。[11](P1-24)[12][13]他們兩者之間不僅僅是圖像要素和藝術設計風格存在繼承性,而且所表達的意涵也有共通性。學界已有的個案研究再次揭示漢畫與佛教石窟、西王母圖像和佛教尊像之間的千絲萬縷、難以割舍的關聯。

因此早期佛教圖像在很大程度上是依附于西王母圖像傳入的。其影響是漢地工匠也往往會依照西王母造型,進行佛教藝術創作。那么西王母圖像中的建筑樣式,比如樓閣、殿堂乃至雙闕,也就有可能被照搬到佛教建筑藝術當中。兩漢三國兩晉南北朝時期的墓葬,具有很強的參考價值,特別是以西王母圖像為中心的考古材料。對此李凇先生對西王母圖像地域時代特征、載體材質、圖像志等方面已做深入剖析論證。[14]拙文也是在此大作的引導下展開的。

在墓葬美術中,最為常見的西王母形象是,戴勝,危坐于龍虎座或者懸圃上,搭配圖像主要是玉兔、三青鳥、九尾狐和昆侖山等等;發展到東漢,東王公方才與西王母圖像搭配對稱出現。通覽全國漢代畫像石和壁畫墓,直接和建筑有緊密聯系的西王母圖像相對集中,并表現出強烈的地域性,主要為兩種類型。一類和雙闕結合,另一類和殿堂樓閣結合,具體情況如下。

A型“西王母+殿堂/樓閣”模式。這類資料主要是畫像石,另有一例為北魏壁畫。按照圖像內容,尚可分為兩類。①在此類圖像資料中,部分漢畫人物是西王母還是女墓主人,我們無法確定。這批資料同樣包含殿堂和樓閣兩種建筑樣式。對于神仙圖像配置的隨意情形,張欣提出“同一組圖像先后被配置于三種位置,他們是世俗化了的西王母、東王公形象,還是升仙后的墓主夫婦形象?人與神仙的界限在此模糊了。”(張欣:《規制與變異——陜北漢代畫像石綜述》,朱青生主編:《中國漢畫研究》(第2卷),桂林:廣西師范大學出版社,2006年,第298頁)

Ⅰ類 “西王母+殿堂”模式

1.山東微山縣微山島漢代畫像石。左格刻畫一小型殿堂,左右兩邊設有立柱,上設櫨斗。殿檐下飾有連弧形垂帳紋。中有一人端坐在幾后,發冠奇特,此人應為西王母②原報告認為此圖像乃是東王公,信立祥先生(《漢代畫像石綜合研究》,北京:文物出版社,2000年,第220頁)、李凇先生(《論漢代藝術中的西王母圖像》)訂正為西王母。,殿堂外面左右各有樹一棵,下部立鳥首、馬首、蛇身等神祇和一人。[15]時代為西漢晚期東漢早期。(圖3)

圖3 山東微山島畫像石(采自《山東微山縣漢代畫像石調查報告》)

2.山東微山縣微山島M20G2石槨東側板畫像石。西王母頭上戴勝,憑幾危坐于殿堂之內,堂外左側玉兔搗藥。殿堂前面有雞首、馬首、蛇身、魚身神祇。[16](圖26)(圖4)

圖4 山東微山縣微山島M20G2(采自《山東微山縣微山湖漢代墓葬》)

3.陜西綏德四十里鋪墓門右立柱。從上往下第一格,殿堂中,一人正在朝拜戴勝婦人。③學界一說認為是朝見圖(中國畫像石全集編委會、湯池主編:《中國畫像石全集·陜西山西漢畫像石》,山東美術出版社,河南美術出版社,2000年,圖183),一說認為是西王母(李貴龍、王建勤主編:《綏德漢代畫像石》,西安:陜西人民美術出版社,2000年,第174頁)。(圖5)

圖5 陜西綏德漢代畫像石(采自《中國畫像石全集·陜西山西漢畫像石》)

Ⅱ類 “西王母+樓閣”模式

這類資料主要集中于魯南和蘇北,部分來自陜西。

1.江蘇沛縣棲山漢墓3號中棺東壁畫像石第一組。[17](P111,圖6、圖7)

2.山東微山縣微山島M20G1石槨東側板畫像石。(圖6)[16](圖24)

圖6 江蘇沛縣棲山漢墓三號中棺(采自《江蘇沛縣棲山漢畫像石墓清理簡報》)

3.山東微山縣微山島M20G4石槨東側板畫像石。[16](圖30)

4.山東微山縣微山島溝南石槨畫像。[18](P69,圖20)

5.陜西米脂縣黨家溝門楣石。①對于這兩身圖像,學界釋讀不一。李凇先生認為是西王母和東王公。(詳見李凇:《論漢代藝術中的西王母圖像》,第163頁)《中國畫像石全集·陜西山西漢畫像石》則認為是升仙羽化的男女墓主人。(詳見湯池主編:《中國畫像石全集·陜西山西漢畫像石》,圖25)

6.陜西米脂縣官莊東漢畫像石。(圖7)②榆林市文物保護研究所、榆林市文物考古勘探工作隊編著:《米脂官莊畫像石墓》,北京:文物出版社,2009年,第141頁。報告稱“疑是墓主人生前景象”。(吳蘭、學勇:《陜西米脂縣官莊東漢畫像石墓》,《考古》1987年第11期,第999頁)

圖7 陜西米脂縣官莊東漢畫像石(采自《中國畫像石全集·陜西山西漢畫像石》)

B型“西王母+雙闕”模式。這類資料豐富,主要集中在四川地區。如果按照載體的不同又可以分為三類。

Ⅰ類 畫像石

西王母圖像集中在石棺,代表有瀘州1號漢代石棺[19](圖版158)、樂山肖壩石棺(圖8)[19](圖版67)、簡陽縣鬼頭山3號崖墓石棺。[19](圖版98)

圖8 樂山肖壩石棺漢畫像(采自《四川漢代石棺畫像集》)

Ⅱ類 銅牌

代表是重慶市巫山縣9件鎏金銅牌。[20]

Ⅲ類 搖錢樹

西王母造像或在樹干,或在樹座。代表是成都錢幣學會所藏搖錢樹[21]、綿陽河邊東漢崖墓搖錢樹座白M2:4(圖9)。[22]

圖9 綿陽河邊東漢崖墓搖錢樹底座(采自《四川綿陽河邊東漢崖墓》)

殿堂、樓閣乃至雙闕都是漢畫中出現的、和西王母圖像結合的建筑形式,它們似乎成為了仙人世界的代表符號。“西王母+雙闕”模式的出現和四川為中心畫像石分布區所特有的天門觀念相關,[23][24](P27-34)在此不贅。“西王母+樓閣”和“西王母+殿堂”模式出現在山東、江蘇和陜北,也許是由于兩地之間的聯系所致。據李凇先生研究,諸多案例表明陜北、晉西北畫像石與魯南、蘇北地區關系緊密,這和陜北籍官員任職外地、外地官員移民陜北有關,同時與山東地區畫像石傳統和西王母信仰強大的輻射力有關。[14](P170-172)“西王母+樓閣”也許源自漢人的神仙觀念。《史記·孝武本紀》記載:公孫卿曾進言:“仙人可見,而上往常遽,以故不見。今陛下可為觀,如緱氏城,置脯棗,神人宜可致。且仙人好樓居。”[25](卷12《孝武紀》,P478)A型Ⅱ類,西王母東王公全部置身于樓閣之中。至于“西王母+殿堂”,筆者下文詳論。

三、“西王母+殿堂”和“佛/菩薩+屋形龕”

根據上文所述,漢畫中的西王母圖像資料具有兩個特點:一方面顯示出強烈地域性,特色顯著;另一方面它們和中原地區、河西地區石窟寺中的屋形龕、闕形龕相對應。具體而言,以山東南部和江蘇北部,和山西陜西北部為中心的地帶,同中原云岡、龍門石窟毗鄰,漢畫“西王母+殿堂”模式和石窟寺“佛/菩薩+屋形龕”模式相類。以四川為中心的漢畫集中地和河西石窟相毗鄰,“西王母+雙闕”模式和“補處菩薩+闕形龕”雷同。這似乎不是出于一種偶然。這兩種構圖模式可能分別就是闕形龕和屋形龕各自的源頭。那么屋形龕和漢畫中的殿堂有怎樣的聯系?“西王母+殿堂”和“佛像+屋形龕”這兩種構圖又有怎樣相通之處?前者是否有進入佛窟的契機?

(一)闕形龕溯源探討所提供的借鑒

拙稿《河西石窟闕形龕溯源芻議》[9]認為,河西石窟“補處菩薩+闕形龕”模式的創意來源可能是漢晉三國時期四川地區的“西王母+雙闕”模式。當時蜀地是聯系河西和江南的重要交通樞紐,經行這里的政府使節乃至高僧商賈絡繹不絕。他們活動或者經行的地區也多是漢代畫像石發達和天門思想興盛的區域,這為“西王母+雙闕”的北傳提供了條件;“補處菩薩+闕形龕”(圖10)和“西王母+雙闕”(圖11)不僅構圖模式雷同,圖像意涵也相通,都是表現人們所向往的死后的往生空間,表達了對極樂,對永生的向往。無獨有偶,在早期的幾鋪凈土變中,雙闕又被拿來表示凈土世界的入口;另外從考古資料上看,河西地區雖然也有天門觀念,并創造了照墻天門造型藝術,但是和“補處菩薩+闕形龕”尚有一點距離,四川模式的傳入恰恰彌補了這一缺憾,為“補處菩薩+闕形龕”提供了摹本。

圖10 敦煌莫高窟第275窟補處菩薩和闕形龕(采自《敦煌學大詞典》)

圖11 重慶巫山縣鎏金銅牌西王母與雙闕圖像(采自《重慶巫山縣東漢鎏金銅牌飾的發現與研究》)

如果拙稿觀點成立,那么接踵而至的一個問題是,集中在山東江蘇等地的另外一種構圖模式是否會催生屋形龕。因此,闕形龕的溯源討論一定意義上可以為屋型龕藍本研究提供對比性借鑒。

(二)“ 西王母+殿堂”和“佛像/菩薩+屋形龕”構圖模式的對比考察

山東微山縣微山島畫像石中的殿堂是一廡頂建筑,陽刻簡瓦,檐下有垂障紋,大殿有兩個立柱,上部設有櫨斗。由于漢畫的面積比較小,不能夠精雕,只是一個大概的輪廓。魏文朗造像碑屋形龕省略了立柱和垂障,而只是一個簡單的殿堂屋頂。云岡石窟中的屋形龕形制前文已經簡述。它吸收了微山漢畫中的廡頂殿堂,把斗拱、人字叉手和闌干一一細化,并增加了金翅鳥、素面三角形等裝飾。再者,微山漢畫殿堂中的主像,體型大于其他仙人。她憑幾而坐,正面危坐在殿堂中央,兩側為脅侍,其構圖模式類似于佛教造像中一鋪一佛二菩薩的對稱性構圖。云岡石窟“佛像/菩薩+屋形龕”模式多具有這種特點。例如,第10窟前室東壁就有大型屋形龕。交腳佛坐在殿堂的中央位置明間中,脅侍菩薩位于兩梢間,交腳佛和兩個站立的脅侍菩薩的高度相當。可見這種圖像的結構具有一定的傳承性。

“西王母+殿堂”模式影響較遠。在此本文引用一個典型案例——固原北魏漆棺。報告稱墓葬年代為北魏太和十年(486年)左右;棺蓋正中上方有兩座懸垂帷幔的單層廡殿頂房屋,鴟尾翹起,二層闌額間有一斗三升和人字斗拱,柱呈黃色,帷幔下垂;左側屋內榻上坐著男子,盤腿袖手,頭戴黑色高冠,左右各有一無冠女侍立;右側屋內女子,屋內設置和人物服飾等與左類似。左屋左側有墨書榜題“東王父”三字,右屋左側也有榜題,但已經殘缺;屋頂正中各有一只金翅鳥,展翅欲飛。(圖12)[26](P8-9)這條材料彌足珍貴,因為根據筆者涉獵,三國兩晉北朝初期,西王母圖像幾乎是空白,更遑論西王母與建筑相結合的圖像了。北魏漆棺畫和漢代畫像石遙相呼應,展示出墓葬繪畫藝術雖然歷經百年社會動蕩但未曾中斷。

圖12 西王母東王公圖像摹本(改制自《固原北魏墓漆棺畫》)

相比之下,云岡石窟“佛像/菩薩+屋形龕”和漢代畫像石“西王母+殿堂”非常相似,而且和固原北魏漆棺畫中“西王母+殿堂”如出一轍。

首先,常見的殿堂形制是:頂部為廡頂,鴟尾突出,瓦脊高聳,中央立有金翅鳥,也多飾有素面三角形;檐下為斗拱,多為一斗三升,中間刻有人字叉手;椽子、簡瓦和帷幕都被極被精巧地刻鏤出來;有些立柱把殿堂分為三間,主像置身于明間,脅侍菩薩在兩梢間;主像同脅侍菩薩共處在明間的情況也有;有些佛龕還有臺階和勾欄,并裝飾了忍冬等紋樣。屋形帷幕龕是由它演化出的新樣式,其下立柱多被省略,頗似一個華蓋。由于瓦屋頂長度不一,具有很強的伸縮性,便于表現復雜的故事情節,例如佛教故事,也能容納更多的尊像,例如七佛。龍門石窟屋型龕則沿襲了云岡屋型龕的內容題材。對此,王恒先生對石窟中的瓦頂建筑進行了分類歸納,并就其產生的影響作了探討;另外就屋形龕和科林斯浮柱在表現佛教造像中各自的特點進行了比較研究。[2][27]張華先生則對第9和第10窟中包括屋形龕在內的6種建筑形式進行介紹,根據具體形象的不同,將屋形龕分為4類進行論述。[28]

其次,主尊全部為偶像式構圖。①關于偶像型和情節型構圖的概念,請參見[美]巫鴻著,柳揚、岑河譯:《武梁祠:中國古代畫像藝術的思想性》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2006年,第149-150頁。上述魯南和蘇北的“西王母+殿堂”圖像中,西王母全部為正面,而不是四分之三側面。侍從分列于兩側。整體來看,主尊造像形體大于侍從,從而形成主大從小的模式。這和云岡石窟“佛像/菩薩+屋形龕”非常接近。屋形龕和佛教故事畫的組合暫且不論,“佛像/菩薩+屋形龕”模式中,諸佛與菩薩呈現完全的正面,形體較大,左右脅侍圍繞在兩側,形體較小。整個構圖幾乎就是固原北魏漆棺西王母圖像組合的翻版。

(三)兩漢佛道觀念的混同與圖像模式的借用

作為異域文化,在傳播初期佛教主要依附中原社會傳統的黃老道術發展起來,所以東漢漢桓帝“飾芳林而考濯龍之宮,設華蓋以祠浮圖、老子”,[29](卷7《孝桓帝紀》,P320)楚王劉英“晚節更喜黃老,學為浮屠齋戒祭祀”,[29](卷42《楚王英傳》,P1430)以至于《老子化胡經》編纂流通。當時一批高僧在講經說法的同時,還兼通占卜醫術、陰陽神咒。[30](P31-34)[31](P126)直到南北朝時期,佛教才開始逐漸走上獨立發展的道路,竭力從黃老道術的影子中走出來。

佛教初傳時期的這種態勢,在圖像中也有所反映,仙佛并存。溫玉成先生稱之為“仙佛模式”。[31](P159-170)今天的考古工作者就曾在兩漢墓葬和祠堂等地上建筑中發現多例佛陀與西王母、東王公以及老子等等被同等或者混同對待的案例。拓跋氏遷都平城之前的故都是盛樂,其附近的和林格爾墓葬“猞猁”、“仙人騎白象”等題材和西王母、東王公一樣各自占據墓頂的一坡。[33][34][35](P26)在山東沂南畫像石墓中室的八角擎天石柱上,東西兩面是東王公西王母,南北兩面上部各存有一身佛像,溫玉成先生將北面的一尊考定為彌勒。[32](P164)另外,在江蘇連云港孔望山東漢摩崖造像中,老子圖像和坐佛、立佛、涅槃圖以及舍身飼虎圖混雜在一起。在川渝地區,佛像還代替了西王母,出現在搖錢樹、崖墓的門楣上。因此,王蘇琦先生認為,早期佛教圖像主要出現在原有的西王母圖像集中的地區,并沿著西王母的圖像儀軌出現在喪葬情境中;特別重要的一點是,佛像和西王母圖像還存在標志性特征共享的現象。[10]種種跡象表明,由于此時的佛教依附于黃老道術,內地社會并沒有真正認識佛教,其結果就是當人們創作佛像的時候,很有可能就把先前對待神仙的“禮遇”轉移到佛像身上。這樣漢畫中“西王母+殿堂”模式就為佛教藝術“佛像/菩薩+屋形龕”模式的出現埋下了伏筆。

(四)漢畫發達地區人口遷移與漢畫傳統的續寫

漢代畫像石“西王母+殿堂”模式圖像資料主要出現在山東南部、江蘇北部以及陜西東北部、山西西北部,這是漢代畫像石兩個重要的分布區域。[36](P13-21)在拓跋氏統一北中國的過程中,就曾經從這些漢代畫像石發達的地區擄掠過大量人口,其中就包括能工巧匠。正是鮮卑族統一北中國前后這種連續持續不斷的人力的集聚成就了云岡石窟如此輝煌的藝術魅力。[8](P176-179)

太延元年(435年)拓跋燾“詔長安及平涼民徙在京師,其孤老不能自存者,聽還鄉里”,[37](卷4上《世祖紀上》,P84)太平真君七年(446年)“徙長安城工巧二千家于京師”。[37](卷4下《世祖紀下》,P100)如果說太延元年條記載沒有說明移民的行業,那么從太平真君七年條記載看,移民的“工巧”身份則非常明確,而且具有一定規模。頗富爭議的魏文朗造像碑所在地耀縣距離西安不到100公里。如若其年代確定為始光元年(424年),它比云岡石窟早40年,但是已經開始利用屋形龕。[38][39]它的時代如此之早,也就更能接近畫像石發達的時代。較之其它畫像石發達地區,耀縣與畫像石第五分區中心洛陽以及第三分區陜西山西空間距離接近,與后者(A型Ⅰ類3)地理上更加接近。如果這種推論成立的話,這三者之間便可聯系起來了。

太平真君九年(448年),“徙西河離石五千余家于京師。”[37](卷4下《世祖紀下》,P102)山西省離石自上個世紀不斷有畫像石出土,[40][41][42]與它一河之隔的陜西米脂同屬一個畫像石分區。這兩地的畫像石風格是一致的。主要因為,在東漢順帝永和五年(140年)北方匈奴的侵擾,上郡和西河郡的治所分別從陜西山西長城沿線一帶遷到夏陽和離石。所以山西離石的作品基本是東漢晚期的,是陜北的繼承和發展。它們的裝飾多集中在門楣上;門楣上都是出行圖;門柱上部多是坐在懸圃上的西王母和東王公,或者是牛頭和雞首人身的形象,下部是門吏和玄武或博山爐;整個門飾的周圍刻有云氣紋或忍冬紋。因此雖然沒有山西離石的資料,但是B型3卻能看到它的影子。

太平真君六年(445年)“南略淮泗以北,徙青徐之民以實河北。”[37](卷4下《世祖紀下》,P100)正平元年(451年),淮南降民五萬余家被安置在京師附近。[37](卷4下《世祖紀下》,P105)皇興三年(469年)青齊望族也被遷徙。[37](卷6《顯祖紀》,P129)這時候山東南部微山湖地區和江蘇北部徐州地區已經被囊括在它的統治范圍內。上述的A型I和Ⅱ就在此列。關于青齊地區伎巧對平城的影響,宿白先生有詳盡深入的探討。[8](P190)《水經注》記載,太和七年(483年)皇信堂建造,其“堂之四周,圖古圣忠賢烈士之容,刊題其側。是辨章郎彭城張僧達、樂安蔣少游筆。”[43](卷13《?水》,P1143-1144)設計者就是青徐營戶。“古圣忠賢烈士”歷史人物,也是漢畫的一個重要題材,主要是宣揚儒家的忠、孝、節、義的道德觀。畫像旁邊往往配有題記以示分別。以武梁祠為例,三皇五帝、忠臣賢后、烈女義士等圖像刊刻其中,正所謂“堂之四周,圖古圣忠賢烈士之容,刊題其側”。可見北魏的許多重要工程也沿襲了傳統手法。

“西王母+殿堂”的構圖模式很有可能就是隨著一股又一股的移民浪潮進入京師。這些移民按照規定不能隨意改變自己的職業。《魏書》記載,拓跋燾下詔:“……其百工伎巧、騶卒子息,當習其父兄所業,不聽私立學校。違者師身死,主人門誅。”[37](卷4下《世祖紀下》,P97)這就限制了工匠向其他階層流動的自由,客觀上漢畫傳統得以續寫,傳統觀念也得以體現在佛教藝術之中。

結語

云岡龍門石窟中的屋形龕和敦煌莫高窟的闕形龕一樣,是古人對佛教藝術的一次改造,殿堂和雙闕的出現擁有豐富的社會歷史背景。從上面的論述看來,屋形龕不同于莫高窟的“借用”。敦煌莫高窟闕形龕代表兜率天宮;四川“西王母+雙闕”反映了蜀人的天門觀念,所以兩者有一個相通之處,它們都代表人們所向往的往生空間,彌勒和西王母、東王公是這個空間的教主。但是云岡龍門的屋形龕則不然。佛像之所以被放置在原來仙人所使用的殿堂內,是因為時人對“仙”和“佛”認識上的模糊,對“佛”的概念也是籠統的,所以屋形龕沒有往生空間的味道,更不是兜率天宮補處菩薩的專用龕形,而是包含了諸佛、菩薩、本生故事、佛傳故事、因緣故事等等。

本文主要對屋形龕進入佛窟的過程做了簡要的推論。不過,畫像石墓在三國之后就已經走向了沒落,本文只是搜集到在此之前的資料。由此到武州山的開鑿,中間存在很大的空檔,其中的變化情況不是很明了,有待進一步調查。

(本文初稿完成于2005年夏,原題為《敦煌莫高窟闕形龕溯源——兼論云岡龍門屋形龕》,后來隨著新材料的不斷出現,也經歷了若干次修改,終因篇幅過長,最后一分為二。修改稿《河西石窟闕形龕溯源芻議》后發表于《考古與文物》2012年第3期。《云岡龍門石窟屋形龕溯源試論稿》則遲遲未刊。今蒙《云岡研究》厚愛,筆者特此奉上,在此也謹對長期以來給予指導和幫助的師友表示由衷的感謝!)