城市大腦:城市管理創新的智慧工具

【關鍵詞】城市大腦? 數字化運行管理? 城市管理? 創新驅動

【中圖分類號】C931.2? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2021.09.002

城市大腦的內涵與特征

隨著中國城鎮化進程的高速推進,城市運行管理和公共事務治理日益繁雜。5G、人工智能、物聯網、大數據、云計算等技術的發展使得全社會的數字化程度進一步加深,也為城市治理提供了新的工具與機遇。為提升城市管理效能,中國城市管理先后經歷了兩次范式變革,即信息化賦能產生的網格化、數字化城市管理模式以及智能化技術賦能正在孕育的全周期、智慧化的城市治理新模式(焦永利、史晨,2020)。當前,中國正處在以智慧城市建設為代表的第二次城市治理范式變革之中。中國智慧城市的建設歷經試點探索、試點推廣和普遍鋪開等階段,發展日益成熟,但仍暴露出缺乏頂層設計和系統整合、社會協同能力有限等問題,中國智慧城市的建設亟需提升發展質量并進行轉型(徐振強、劉禹圻,2017)。在這樣的背景下,“城市大腦”作為新型城市運行管理與公共事務治理的工具應運而生。

城市大腦(City Brain)是指由中樞、系統與平臺、數字駕駛艙和應用場景等要素組成,以數據、算力、算法等為基礎和支撐,運用大數據、云計算、區塊鏈等新技術,推動全面、全程、全域實現城市治理體系和治理能力現代化的數字系統和現代城市基礎設施。[1]城市大腦的建設,本質上是人工智能在城市管理與治理領域的拓展,其最重要的是在城市治理的頂端創造了一個和人腦一樣有智慧的“城市大腦”,從而通過為城市治理提供整體性方案,優化城市治理現狀,提升城市治理水平(李文釗,2021)。或者說,城市大腦可以被理解為是智慧城市的數據處理與決策中樞,其建設的目標是為了支撐城市治理的整體性統籌、精細化運營和動態管理(高文、田永鴻、王堅,2018)。

通過對現有研究進行歸納,城市大腦主要具備如下三個特征:(1)智能性。城市大腦具備類似于人腦的感知能力、思維能力、決策能力等,能夠主動從海量數據中提取有效信息,自主展開分析,自主設計方案,并在方案實施后自主進行評價,而不受到人力的被動支配(陸化普、肖天正、楊鳴,2018)。(2)可預見性。與傳統的數字化城市治理模式不同,城市大腦不僅能夠捕捉城市中當下實時發生的問題,并進行及時響應,設計和實施準確的治理方案,更重要的是它能夠基于積累的數據以及對于城市實況的監控,建立預測模型,對于未來可能出現的問題進行提前預警(張建芹、陳興淋,2018)。(3)自我學習性。城市大腦能夠以機器學習作為技術工具,在業務處理的過程中根據積累的數據、經驗和案例不斷進行自我更新、糾錯和進化,達到適應復雜多變的城市環境、不斷提升城市治理能力的目的(潘述亮、徐曉東、楊海波等,2020)。

城市大腦的由來與演變

2016年,“城市大腦”一詞誕生于以杭州為代表的浙江省城市。作為住建部數字城管首批試點城市之一,杭州早在2006年3月就建成運行數字城管,并于同年8月率先通過住建部驗收。杭州在充分發揮快速發現并解決、高位監督與協調等能力的基礎上,實現了速度快、覆蓋廣、功能優和全國領先的城市運行管理目標,初步形成了特色鮮明的杭州數字城市管理模式。構建城市數字化管理服務系統是城市服務社會化、管理精細化和治理現代化目標的基本要求。它主要包括板塊、平臺、應用、數據四個層次的組成部分。在數字賦能城市智慧化運行管理的大背景下,得益于數字化城市管理模式的不斷發展,一是數字化城市管理運行的領域、類型、內容、標準和覆蓋范圍不斷拓展。例如,未來城市大腦將推動“一件事”聯管、聯辦和聯服的特色示范場景建設,實現“一網通辦”“一腦通治”“一屏通覽”“一碼通服”[2]。二是城市管理各類問題的日均發現、識別、處置和解決率大為提升。三是城市及時發現并妥善處置重大公共突發事件,實施城市應急管理,化解風險與不確定性的能力迅速增強。四是協調解決跨領域、跨行業、跨部門、跨區域的城市運行管理疑難問題的關鍵組織系統日益完善。城市大腦通過匯集政府各委辦局應用系統,借助眾多應用場景實現了全覆蓋管理。例如,浙江省寧波市通過城市大腦指揮運營中心全方位監控城市運行動態,需求導引的基層治理應用場景不斷“破繭而生”,不斷改善工作質量和服務效率。五是通過技術創新實現城市各類資源有效配置、保護環境、節約資源、高效服務企業和城市居民的水平驟然高企。例如,2020年7月,杭州“線上行政服務中心”依托城市大腦“親清在線”平臺,探索將“零紙質”“零人工”“零時限”“零跑次”的“無感智慧審批”納入智慧城市建設,以實現惠企、惠民的政策目標。[3]

數字經濟時代的基礎設施必須以能夠支撐城市數字化發展的需求為基準。當前,從總體上看,我國城市大腦應用于城市管理的主要領域和場景包括:依靠仿真推演能力,做好應急事件的結果推算、救援預案和恢復管理。例如,根據交通實時數據進行模擬推演分析,尋找交通事故、道路擁堵等解決方案和疏導方式。未來,亟待克服解決智慧應用相對分散、數據共享利用不足、跨部門跨層級跨業務項目難以協同共進等更為突出的矛盾問題。因此,應借助物聯網、5G移動通訊、云計算、人工智能、區塊鏈、大數據等新一代信息技術的支撐,加快推進新型智慧城市建設進入新發展階段,保障城市大腦在智慧化城市的建設進程中,成為匯聚數據解釋城市運行機理、改善城市運行模式、提升城市治理效率的重要工具與載體,使其發展成為支撐跨系統交互的智慧城市發展框架體系的中樞神經與核心單元。作為城市智慧化高級發展階段的指揮中樞系統,城市大腦憑借收集匯聚海量數據、分析識別問題、深入精準決策、全面實時全量管理等能力,最終形成全要素整合、全領域協同、全覆蓋運行、全周期管理的綜合特征,以便對智慧化新型城市的規劃設計、建設管理、系統運行和運維服務進行全方位管控。

按照技術創新的應用形態與功能進化,本文將城市大腦的演進歸納為三個主要階段。

城市大腦1.0:針對核心問題,探索單一領域的管理場景。交通管理是城市大腦早期運行的主要場景,通過全面接入視頻、數據,打通互聯網、政務網、公安網、業務VPN網等網絡,搭建起“交通小腦”平臺,在試行區域內,依托深度學習平臺建立成熟算法模型,對人、車、路網、軌跡,以及四大類交通事件進行24小時自動巡檢,提升聯網機器視頻識別能力,實現全域事件動態感知;[4]通過道路、交叉口智能信號自適應控制,為交通信號燈進行實時在線優化配時方案。運用車輛識別和視頻流數據自動分析技術,對重點車輛實施持續跟蹤、攔截查處和精準防控;通過實時軌跡和信號協同控制,為特種車輛的報警、派單、調度優先打通全自動綠色通道,提升應急事件協同處置效率。

城市大腦2.0:面向重點關切,探索多元化治理場景集成。匯聚城市數字基礎設施、物理空間的靜態數據與城市政務、部門、行業等領域的城市運行的數據動態資源;沖破數據壁壘,智能城市數據中臺重點打造城市公共大數據中心,提供數據處理計算、資源建庫、服務集成、共享交換、開放創新、全域治理等數據能力;擴展應用場景,提升數據和算力,推進城市大腦賦能城市治理。

城市大腦3.0:融合感知認知,探索自動決策與跨域協同。城市管理的事件與部件密集、海量數據規模、應用場景繁多,未來需要在實時計算、自動感知、仿真推演、多端協同、人工智能等領域進行重點技術攻堅。例如,采用“全息數字化構建”技術,對城市要素進行一體化編碼,實現各類信息、事件、元素的實時呈現和快速檢索,構建“數字城市”;通過“全分辨率實時推演”技術,對城市事件進行仿真推演和預測,提供實時決策支持;[5]以事件驅動城市大腦平臺,實現自動感知、自動調度資源、自動處置和事后評估,破除部門間壁壘;基于超大規模的實時計算、全域多端協同和人工智能深度應用,實現全局資源調度優化。

城市大腦在城市管理中的應用

城市大腦主要通過以下三種作用方式,改變了城市運行管理和公共治理過程中的組織與工作模式。第一,在傳統的城市管理模式中,城市運行信息往往由對應的城市管理專業部門進行采集,并僅在部門內部流動,由此形成信息孤島現象。但城市大腦不僅可以繞過專業部門直接通過數據采集終端(如傳感器、物聯網等)獲取城市實況信息,還要求城市管理各部門收集的信息必須統一匯集到城市大腦的終端平臺進行分析。城市大腦通過整合各種信息,設計應對方案,并向相應的部門發派指令,這有利于破除傳統城市管理中的條塊分割問題,加強專業部門之間的聯動協同(容志,2020)。第二,在傳統城市管理模式下,城市事務的管理以政府一元管理為特征,公眾缺乏對城市管理事務的參與。城市大腦則通過建立一個數據共享與開放的互動平臺,不僅使得企業、社會組織與公眾個人等可以實時獲取城市運行的相關信息,也為企業、社會組織與公眾個人提供了征詢專業部門、貢獻治理創意、參與決策的渠道,由此切實推動了城市管理向城市多元治理的轉變(本清松、彭小兵,2020)。第三,受傳統計劃型規劃建設模式的制約,中國城市普遍存在公共產品和基本公共服務供給短缺、結構失衡、空間失配等問題,成為當前中國城市運營與發展中的民生痛點,亟待解決。城市大腦可以一方面利用超強的數據和計算能力,實現城市資源的快速精準匹配,大量節約居民的消費等待時間;另一方面借助系統互通和數據協同,聚焦城市百姓反映集中、長期受擾和普遍關切的難點問題,因此,大力開發重點領域,拓展應用場景,充分利用城市大腦的技術創新,能夠改善社會治理模式,提升人民群眾生活品質。例如,截至2019年11月,在交通、應急管理、人口、食品安全、旅游、治安、醫療救助、智能支付等多個民生領域,杭州城市大腦已上線了諸如便捷泊車、舒心就醫、20秒入園、30秒入住、數字旅游專線、易租房等11個重點領域的37個應用場景,極大改善了城市居民的生活體驗。

在具體實踐方面,城市大腦主要通過構建應用場景的方式實現在城市運行管理和公共治理領域的落地。從中國的實踐情況來看,城市大腦的應用主要經歷了從專用型人工智能向通用型人工智能的轉變。在城市大腦應用之初,其多是針對城市治理領域中的某一具體問題進行設計,例如,浙江省杭州市在設計城市大腦系統之初主要是為了治理城市交通擁堵問題。杭州城市大腦V1.0版本通過讓系統自主學習和模仿人工配時的經驗,在監控城市交通實時狀況的基礎上,利用大數據算法設計最佳配時方案,通過對全市信號燈進行集中統一的獨立調控,有效降低了城市交通的擁堵水平(吳偉強、周靜嫻、謝娜娜,2020)。隨著城市大腦技術的日漸成熟,其應用范圍進一步擴展,實踐目標開始由解決單一城市問題向全面治城轉變,但在具體落實時仍然以構建若干應用場景為抓手。當前,中國各城市的城市大腦已廣泛應用于交通、公共安全、城管執法、應急管理、政務服務、文化旅游、衛生醫療、市場監管、生態治理等多個場景(李文釗,2020;劉靜華,2020)。特別是在新冠肺炎疫情中,城市大腦憑借其強大的數據整合、分析、統籌與調配能力,有力支撐了疫情防控和復工復產措施的落實。例如,在疫情暴發初期,城市大腦通過準確收集與整合有關確診人員、疑似人員、密接人員等的信息并及時公布,確保了信息的時效性,有效消除了疫情暴發前期的社會恐慌。在復工復產和防疫常態化時期,城市大腦以健康碼和企業復工數字平臺的開發為依托,為人員監控的精準化、企業復工的高效化和公眾出行的便捷化提供了有力支持(張蔚文、金晗、冷嘉欣,2020)。到了高級發展階段的城市大腦3.0版本,則借助無限算力和人工智能,成為提升未來城市“判斷力”、“想象力”、“免疫力”和“執行力”的技術基石,將締造出全新的城市運營形態和城市價值。

“城市大腦”的作用與發展路徑,即集成海量數據。政府各部門調取各類數據,城市對外開放公共數據。通過數字化手段融合數據資源,利用海量數據集成,推進業務系統之間高效協同。對數據進行專業分析,探析行為背后的因果關系與影響機制,提高數據利用價值。通過數據和算力解決城市運行管理和公共治理中的復雜問題、為政府精準決策提供科學支撐。

首先,關于城市大腦的總體架構設計各有特色。以“城市大腦·蕭山平臺”為例,新一代人工智能創新平臺的總平臺設計涵蓋了六個“一”。“一張網”:整合電子政務網和部門專網,聯通數據資源;“一朵云”:做大政務云,為各類業務提供進出場設施;“一個庫”:歸集數據庫,共享資源體系;“一個大腦”:建設核心平臺,提升算力,支撐多領域行業應用;“一批領域”:將不同領域和場景接入平臺;“一個展館”:在駕駛艙呈現一體化智慧應用。[6]但北京市海淀區城市大腦的總體架構則為“1+1+2+N”,即一張感知網、一個智能云平臺、大數據和AI計算處理兩個中心,以及N個創新示范應用。

其次,平臺是“城市大腦”的重要組成部分。例如,溫州消防管控“秒響應”平臺,對接省、市數據平臺及部門169個系統,歸集14億條數據,接入755項城市運行重要指標,集成迭代經濟運行、社會治理、智慧公安、城市智管、交通暢行、醫療健康、文化旅游、生態環保、市民生活等方面的76個應用場景,做到了消防安全隱患早發現、早響應、早處置,可一鍵實現業務調度、遠程指揮、應急處置。[7]

城市大腦驅動的未來管理創新

城市大腦是推進城市全周期管理的重要保障。2020年3月10日,習近平總書記在考察湖北省新冠肺炎疫情防控工作時,首次提出樹立“全周期管理”意識,努力探索超大城市現代化治理新路子。全周期管理要求順應城市生命體的發展規律,實現全過程、分階段、多環節、精準匹配的動態閉環管理。然而,中國城市傳統發展模式所固有的重建設輕管理、部門割裂缺乏互動互補、法律和行政配套不健全等現象,一方面造成大城市的規劃、建設、管理三大核心領域存在嚴重的局部運行和環節斷裂,另一方面導致城市政府各職能部門之間存在資源固化、信息孤島和協同不利等問題。

針對上述問題,在解決問題的行政組織對策方面,政府制定了推進城市大腦賦能城市治理工作的“三協同”原則,一是要求所有相關部門各司其職、協同推進;二是建立健全聯動協調機制,協同解決重大問題;三是促進各系統與平臺數據通過中樞協同機制互聯互通,以業務、數據和政企協同為重點,形成整體性政府,提升城市協同運行能力。[8]

在技術解決方案上,2020年阿里云峰會升級發布城市大腦3.0,強調通過數據智能強化感知能力,一方面通過城市空間基因庫鏈接全部城市要素數據,實現智能化深度融合,另一方面采用人工智能技術,實現交通、醫療、應急、民生、養老、公共服務等全部城市場景的智能化決策。在迅速數字化轉型的基礎上,未來城市的全部元素及其相互之間的復雜關系都將獲得數字化的表達形式,進而構建出全領域、全覆蓋、全周期的數字化管理系統。

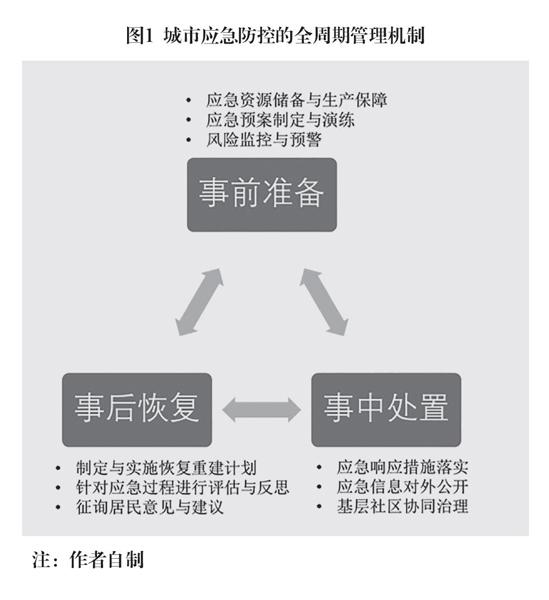

由重大突發事件引發的城市公共危機和應急防控是全周期管理的典型案例。城市面對重大災害和公共安全的應急防控能力提升的任務目標,在時間維度上包括事前準備、事中處置與事后恢復三個重要節點,以形成城市應急防控治理的正反饋機制(圖1),建立健全城市公共安全治理系統。事前準備重在對重大突發事件制定應急處理計劃與預防工作安排;事中處置注重事故發生初期的有效組織、發生過程中的統籌指揮和協調機制;事后恢復注重事故發生后的有效控制和保障措施。

城市大腦是實現城市精細化管理的技術前提。精細化管理系統是城市數字化、信息化和智能化改革的核心目標之一。中國傳統的城市管理盛行供給導向模式,公共產品和基本公共服務的非競爭和非排他屬性,一方面會導致企業因缺乏投資收益激勵機制而不愿投資,造成公共服務存在供給缺口;另一方面容易造成部分消費者掩蓋真實需求和異質性偏好,企圖通過“搭便車”獲得投機收益,最終導致城市公共產品和公共服務的供給與城市居民的公共需求,在數量規模、品質結構和空間區位三個方面出現失配現象,嚴重抑制城市居民對美好生活的追求。

人們對海量數據的運用將預示著新一波生產率增長和消費者盈余浪潮到來。[9]隨著物聯網、5G、AI技術的發展,未來城市實現了資源數據化、運行數字化的運營模式。首先,在互聯網技術支持下,城市居民借助智能手機移動終端的普及,與政府之間通過交互式交流反饋平臺,主動將市民對城市政務服務、市政管理體系和政府審批流程的改革需求信息,引入“城市大腦”治理環境,實現共建共治的任務和目標。其次,建立城市智慧服務中心,采用問卷、熱線、門戶網站、呼叫中心等多種途徑,匯集公眾生活全方位的生活、消費與服務需求,結合大數據分析實現“健康診斷”,識別城市管理中政府關注、社會關切和人民關心的難點、堵點和熱點問題。最后,大數據被引入“智慧社區”模式建設,通過“神經元系統、社區大腦、流程再造”三大模塊,推進未來社區發展系統、網格化公共系統、智慧城市管理系統,優化社會治理流程(張鋒,2019)。“神經元系統”在社區中布置大量傳感器,監測社區運行實時情況。“社區大腦”與相關機構對接開發出智能數據處理系統對數據進行實時分析。“流程再造”通過對大數據分析,優化社區治理手段的流程。

在需求導向的城市治理系統中,居民及時對服務活動及其質量進行滿意度評價具有重要的反饋機制作用。政府適當向基層組織下放權力,通過自治組織搭建治理參與平臺,拓寬居民參與監督渠道,構建涵蓋市民反饋、社會組織監督的需求導向的社區治理與服務反饋平臺機制(圖2),提升內部溝通與協調能力,有助于政府機構、社區組織根據居民的直觀感受、心理意愿和需求偏好,進一步完善治理精細化的內容與目標。

城市大腦是應急和風險防控管理的組織基礎。基層社會治理對城市應急風險防控工作至關重要。針對新冠肺炎疫情期間中國城市暴露出的應急防控機制不健全和城市韌性不足等問題,應基于城市大腦的技術優勢,強化城市應對重大突發事件的反應速度、應對措施和調動能力,健全應對各類公共安全和突發事件的城市應急防控機制。

首先,搭建大數據、云計算的城市應急風險防控和反應平臺,實現“全天候”“全覆蓋”。從前期的風險預警、潛在風險捕捉,到中期的搶險人員調度、公共服務配置,再到后期的妥善安置受災群眾、開展災后重建等應急管理各環節的主要目標和任務,結合數字信息技術進行編組和反應,提升問題解決效率。其次,隨著數據科學、計算機和信息網絡技術日益增強,城市基層社會的治理主體有條件由事件和危機過后的治理型思維轉向事前預防的管理型思維(孫粵文,2017)。通過建立日常的數據監測平臺,實時了解社區治理過程中的客體情況,識別基層社會運行的時間和空間特點,實現“主動尋找問題”的治理手段事前化。再者,大數據的高頻、即時、多樣等技術特征,能夠將城市管理內容擴展到人口、安全、應急、群體性事件等傳統數據分析難以涉及的層面,保障了對城市治理內容和治理體系的綜合化改進。一方面,構建三級管理體系結構。功能層注重智慧城市、社區服務等生活化和生產性功能;平臺層實現管理主體間的信息聯通聯享和優質公共服務生產;網絡層為主客體提供扁平化、多元化的共生網絡式治理的機制安排(許峰等,2019)。另一方面,促進科層制轉變為現代雙向治理結構(閆臻,2018),以便根據城市與社區之間的異質性和信息的即時傳導,相應地布置差異化多層次的監控力度和不同的措施安排。

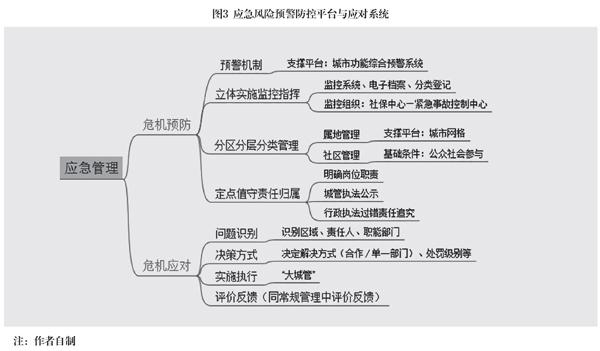

此外,運用大數據、云計算、AI技術的成果,從危機的預防與應對兩個維度,針對危機前的預警機制、監控指揮、分類管理、責任歸屬等,以及危機應對過程中的問題識別、決策方式、實施執行和評價反饋等環節(圖3),首先形成標準統一的應急技術規范,進而構建應急風險預警防控平臺與應對系統具有重要的工具創新意義。

城市大腦是驅動數智化精準治理的工具條件。精準治理是指以精細化管理為基礎,運用智能化技術手段從供需兩端優化城市服務生態系統。出于公眾需求的多元異質性、公共治理的及時靈活性和城市數據的多維時空特性,精準治理的重點任務是基于城市大數據和智能過濾的專業化工具創新,滿足城市治理過程中復雜的、多樣化的需求,為城市創造新的核心價值。

第一,推進數字賦能的多源城市數據融合應用。在城市數字化浪潮下,城市各領域的動態空間和屬性數據均在信息化的數字空間中存儲,最終通過云計算等動態虛擬化的網絡服務提供給用戶。在技術手段上,通過借鑒數據活化(Data Vitalization)的應用理論基礎,以空間位置的社交網絡(Location Based Social Networks, LBSN)為框架,針對傳統GPS與POI等眾源地理空間數據引入網絡服務特性的語義信息,突破傳統數據分析中信息空間與物理空間的割裂,推動城市智能化的數字賦能創新(Xiong Z.et al., 2011)。第二,驅動基于智慧網格單元的信息管理工具創新。網格化管理是中國率先實踐的現代化城市管理模式,盡管其具備數字化管理、閉環式管理、精細化管理和動態化管理等四個主要特征(陸軍等,2019),然而當前分布式數據庫、Hadoop等現有的信息管理工具,均無法滿足城市治理的實時性和靈活性要求(倪明選、羅吳蔓,2011)。未來城市應從系統設計、管理決策兩個層面,探究網格化管理的智慧升級路徑。在系統設計層面,以基礎設施、數據融合、場景應用、標準評價及運營發展五個部件構成城市治理核心,以城市資源線索工具與資源體系解構工具為支撐,以松散耦合的粗粒度形式通過標準化的接口體系連接泛在信息網絡(UN)(沈健、唐建榮等,2012),形成模塊化、開放式的城市智慧網格治理系統(圖4)。第三,在管理決策上,針對城市數據多元異構的時空多維特性,一方面考慮時空數據演化特性,通過信息科學、復雜網絡等多學科研究工具分析居民需求特征。另一方面針對城市維度間的數據相關屬性,搜集城市服務需求和地區信息數據,通過城市功能網絡與人類行為時空動力分析等方法,針對異質性的居民需求優化重構城市精準治理流程。

城市大腦驅動管理創新的保障

在信息科學和網絡技術的催化下,城市大腦不斷迭代進化,必將推動城市智慧突飛猛進。然而,一方面,無論何種前沿技術,首要的是服務的工具屬性而非技術形式本身,必須以提升城市管理效能,實現城市治理體系和治理能力現代化為依歸;另一方面,技術創新往往驅動經濟社會整體進步,以至于導致在城市運行管理和公共治理系統中爆發出制度化和結構性的全面更新。

綜上所述,在城市大腦的規劃建設和發展管理中,我們應高度明確城市大腦運行發展的基本原則,探索并供給一系列的保障條件。第一,要充分發揮前沿技術成果對政府數字化的支撐作用,加快政府從電子政務到互聯網+,再到數字政府的發展進程,提升政府在城市運行管理和公共治理中的主體地位。第二,要搭建一體化的城市核心基礎平臺和智能化公共數據平臺,負責為整個城市提供統一的數據歸集、智能計算、數據共享、數據開放等支撐性服務,以克服數據分散、共享不足的問題,全面支撐城市數字化改革進程。第三,加快構建智能便捷的數字公共服務體系,通過設計更加精細化和人性化的方式,保障城市全體人民共享智慧城市建設的發展成果。第四,要最大限度消除“數字鴻溝”的差異化影響,保障所有群體都能均等化獲益,以防因既有學習能力、技術水平差異等造成群體或代際間的福利差異。第五,城市大腦應充分依托城市發展潛力,依托實際發展需要,注重因地制宜,尊重地方文化,體現人文關懷。

(本文系2021年度北京大學首都高端智庫課題研究成果;北京大學政府管理學院碩士生鐘林睿、博士生丁凡琳對本文亦有貢獻)

注釋

[1]杭州市人民代表大會:《杭州城市大腦賦能城市治理促進條例》,2020年12月9日。

[2]《寧波城市大腦啟用運營 實現兩個全國首創》,《寧波日報》,2021年3月28日。

[3]《 讓智慧城市更聰明更暖心》,《人民日報》,2021年3月22日。

[4][6]方亮、來燕妮、胡諶昊:《蕭山:用“大腦”改變未來》,《杭州日報》,2019年6月4日。

[5]《城市大腦3.0首次發布核心技術 可實時推演城市未來 還能城市決策當智能參謀》,《錢江晚報》官方帳號,2020年9月18日。

[7]《城市大腦到底有多聰明》,《溫州日報》,2021年3月14日。

[8]杭州市人民代表大會:《杭州城市大腦賦能城市治理促進條例》,第六條、第七條、第八條。

[9]Big data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity, May 2011, https://www.mckinsey.com/.

參考文獻

焦永利、史晨,2020,《從數字化城市管理到智慧化城市治理:城市治理范式變革的中國路徑研究》,《福建論壇(人文社會科學版)》,第11期。

徐振強、劉禹圻,2017,《基于“城市大腦”思維的智慧城市發展研究》,《區域經濟評論》,第1期。

李文釗,2021,《數字界面視角下超大城市治理數字化轉型原理——以城市大腦為例》,《電子政務》,第3期。

高文、田永鴻、王堅,2018,《數字視網膜:智慧城市系統演進的關鍵環節》,《中國科學:信息科學》,第8期。

陸化普、肖天正、楊鳴,2018,《建設城市交通大腦的若干思考》,《城市交通》,第6期。

張建芹、陳興淋,2018,《我國“城市大腦”建設的實證研究——以蘇州為例》,《現代管理科學》,第6期。

潘述亮、徐曉東、楊海波、鄒難,2020,《智能與進化:濟南新一代智慧交通系統的設計》,《城市交通》,第3期。

容志,2020,《結構分離與組織創新:“城市大腦”中技術賦能的微觀機制分析》,《行政論壇》,第4期。

本清松、彭小兵,2020,《人工智能應用嵌入政府治理:實踐、機制與風險架構——以杭州城市大腦為例》,《甘肅行政學院學報》,第3期。

吳偉強、周靜嫻、謝娜娜,2020,《城市治理轉型:數字時代的多層次治理》,《浙江工業大學學報(社會科學版)》,第1期。

李文釗,2020,《雙層嵌套治理界面建構:城市治理數字化轉型的方向與路徑》,《電子政務》,第7期。

劉靜華,2020,《高精度地圖在德清“城市大腦”中的應用研究》,《地理空間信息》,第9期。

張蔚文、金晗、冷嘉欣,2020,《智慧城市建設如何助力社會治理現代化?——新冠疫情考驗下的杭州“城市大腦”》,《浙江大學學報(人文社會科學版)》,第4期。

張鋒,2019,《以智能化助推城市社區治理精細化研究——基于上海楊浦區控江路街道的實證分析》,《城市發展研究》,第3期。

孫粵文,2017,《大數據:現代城市公共安全治理的新策略》,《城市發展研究》,第2期。

許峰、李志強,2019,《大數據驅動下社區治理模式變革與路徑建構》,《理論探討》,第4期。

閆臻,2018,《城市社區組織化治理:自上而下的科層制嵌入與橫向聯系的扁平化合作》,《人文雜志》,第5期。

Xiong Z., Luo W., Chen L., et al., 2010, Data Vitalization: A New Paradigm for Large-Scale Dataset Analysis, IEEE 16th International Conference on Parallel & Distributed Systems, IEEE.

陸軍等,2019,《營建新型共同體:中國城市社區治理研究》,北京大學出版社。

倪明選、羅吳蔓,2011,《數據爆炸時代的技術變革》,《中國計算機學會通訊》,第7期。

沈健、唐建榮,2012,《智慧城市:城市品質新思維》,北京:人民郵電出版社。

陸軍、黃偉杰、楊浩天,2020,《智慧網格創新與城市公共服務深化》,《南開學報(哲學社會科學版)》,第2期。

責 編/張 曉