應用解釋結構模型的混合式學習績效影響因素分析

賈 楠,戴心來,張玉辛

(遼寧師范大學計算機與信息技術學院,遼寧大連 116081)

0 引言

21 世紀以來,混合式學習在高等教育領域的發展備受關注,2012-2017 年混合式學習連續6 年被新媒體聯盟《地平線報告(高等教育版)》(以下簡稱報告)列為促進高等教育領域技術運用的關鍵趨勢之一[1],并在2019 年度報告中被視為高等教育領域的一個重要組成部分。研究表明,相對于完全在線學習與傳統課堂學習,混合式學習是最有效的學習方式之一,被視為推動教育變革的新生力量[2]。國務院發布的《國家教育事業發展“十三五”規劃》指出,要鼓勵教師運用翻轉課堂、混合式教學等多種方式,合理利用優質數字資源,形成線上線下有機結合的泛在學習模式[3]。

目前混合式學習的實踐探究已在我國全面展開,其關注點也從混合式學習的理念、模式等逐步轉向設計、評價、效果等方面,特別是學習效果日益受到教育工作者的重視。學習績效是評估混合式學習成效的核心要素,也是衡量學習效果的一個重要指標。學習者的學習績效受多方面因素影響,厘清相關影響因素并找到其之間的結構關系對于混合式學習課程建設及改善學習效果具有重要意義。本文從系統論的角度出發,以高校大學生為研究對象,在文獻梳理和內容分析的基礎上,確定影響學習者學習績效的因素,并利用ISM 解釋結構模型對影響因素進行分析,構建混合式學習績效影響因素模型,據此提出改進大學生學習績效的建議,以期為我國混合式學習課程建設提供參考借鑒。

1 研究設計

1.1 研究方法

解釋結構模型法(Interpretative Structural Modeling Method,簡稱ISM 方法)是現代系統工程中被廣泛應用的一種分析方法,也是教育技術學中的研究方法之一,可用來分析教育系統中復雜因素之間的關系。其特點是把復雜的系統分解為若干子系統,根據人們的實踐經驗,經過一系列語句轉換和矩陣運算,最終得到一個具有層次結構的解釋型模型[4]。

1.2 研究過程

本文采用ISM 方法分析混合式學習績效影響因素之間的復雜關系。首先需要提取出主要影響因素,創建系統要素關系圖;然后根據系統要素關系表作出相應的有向圖,建立鄰接矩陣;之后利用矩陣運算求出可達矩陣,對矩陣進行層級分解;最后建立系統結構模型并分析其內涵,以提出合理建議改善學生的混合式學習效果。

2 混合式學習績效ISM 模型構建

2.1 混合式學習績效影響因素文獻分析

績效一詞表示“行為的效益”,將學習與績效結合起來可用于檢驗教育教學的質量和成效[5]。美國AECT 協會將學習績效定義為學習者運用新知識與技能的能力,不僅指習得的基本知識與技能,還包括靈活運用它們的能力。將績效概念引入混合式學習研究領域,利用績效評價的優勢對混合式學習進行評價,有助于提高混合式學習效率,優化教學效果。現有研究多考慮數據收集的便捷性,往往以學習滿意度和學習成績作為衡量學習績效的指標,如趙國棟等[6]總結北京大學實施混合式學習的經驗,從學生、教師、課程、系統功能4 個維度研究學生對混合式學習的滿意度及其影響因素;李寶等[7]通過文獻分析和訪談法確定了混合式學習環境下影響學習者滿意度的十八個因素,通過解釋結構模型法構建層級模型,研究表明學習動機、學習氛圍、交互行為是影響學習滿意度最直接的因素;劉威童等[8]基于學習者視角,構建了包含個體特征、學習環境、交互程度、學習成就、滿意度共5 個因素的混合式教學滿意度影響因素模型。

目前也有研究者針對混合式學習績效的影響因素進行探索,如馮曉英等[9]指出混合式學習效果在很大程度上取決于教師的態度和能力,并引用King 等所構建的混合式教師能力框架加以闡釋,包括課程準備、課程設計、交流討論、動機激發4 個方面。在混合式學習環境下,牟智佳等[10]深度剖析了教師教學投入的內涵及其構成要素,并運用層次分析法建立測量模型,從而幫助教師優化教學,改善學生的學習成效和課堂教學質量;劉艷等[11]利用層級分析的方式構建一種混合式學習績效評價框架,適用于面對面學習在混合式學習中占比較大的情況,為評價混合式學習績效提供了一套科學可行的方案;Small 等[12]認為影響混合式教學實施效果的因素來源于學習動機、同伴交互、課程結構、教師反饋等。對混合式學習績效因素的分析也離不開學習環境這個背景因素,包括政策環境、學校環境、網絡環境、資源環境等,以確保混合式學習的順利進行[13-15]。

2.2 混合式學習績效影響因素確定

通過上述文獻可以看出,研究者從不同角度探討了混合式學習績效影響因素,經過進一步分析與整理可知,影響學習績效的主要因素可歸納為學習者本身、教師引導及學習環境3 個方面,在研究方法上主要采用質性或實證形式,而缺少對混合式學習影響因素的結構化研究。筆者從學習者、教育者、學習環境3 個維度分析學習績效影響因素,再結合國內外相關文獻提煉出3 個維度的關鍵影響因素,編制了由3 個維度、12 個因素構成的量表,如表1 所示,以期形成符合我國國情的混合式學習績效影響因素模型。

Table 1 Analysis on the influencing factors of blended learning performance表1 混合式學習績效影響因素分析

2.3 邏輯關系確立

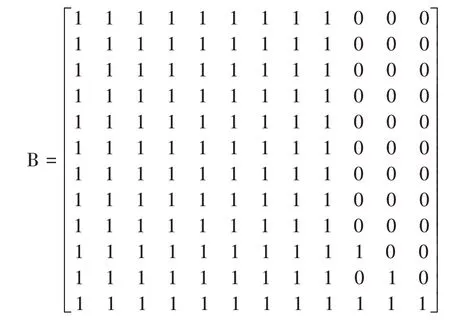

將表1 中的12 種因素根據序號大小按行與列進行排序,并以數字0 和1 表示縱向因素對橫向因素的作用關系。0 表示沒有直接關系,1 表示有直接關系,得到的邏輯關系如圖1 所示。

Fig.1 The logical relationship of the influencing factors of blended learning performance圖1 混合式學習績效影響因素邏輯關系

2.4 鄰接矩陣與可達矩陣構建

根據圖1 在MATLAB 軟件中建立相應的鄰接矩陣A。由于所建立的鄰接矩陣只能表示邏輯關系,因此需要利用布爾矩陣算法求出可達矩陣R。本文將鄰接矩陣轉置成可達矩陣采用的計算公式為:(A+I)K-1≠(A+I)K+1=(A+I)K=R。其中,A 為原始鄰接矩陣,I 為單位矩陣,R 為可達矩陣。

2.5 影響因素層級分解

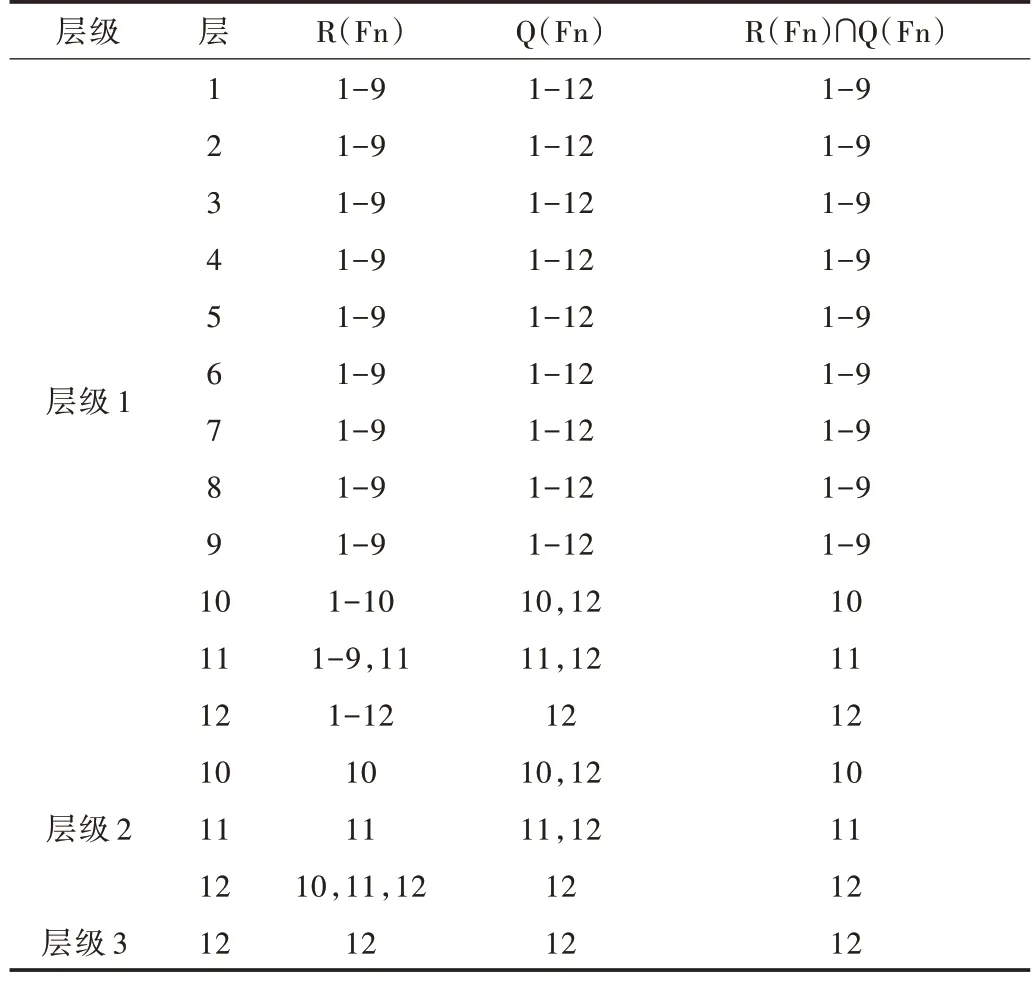

為使各要素之間復雜的關系更加明確,需要對各要素進行層級分析。本研究采取的分解公式為:R(Fn)=R(Fn)∩Q(Fn),其中n 為整數,R(Fn)表示可達矩陣Fn 可到達的集合,由Fn 中每行為1 的元素組成;Q(Fn)表示可到達Fn 的前因集,由Fn 中每列為1 的元素組成。利用集合算法逐層進行分析,得到層級1 后剔除所分析出的因素,再通過相同方式從余下的可達矩陣中找到各層要素集。以此類推,直到分解到頂層(除本身外,其它要素不能到達的集合層)。最底層的要素表示初級目標,頂層表示所要實現的最終目標,分解后的關系分析如表2 所示。

Table 2 Relationship analysis table表2 關系分析表

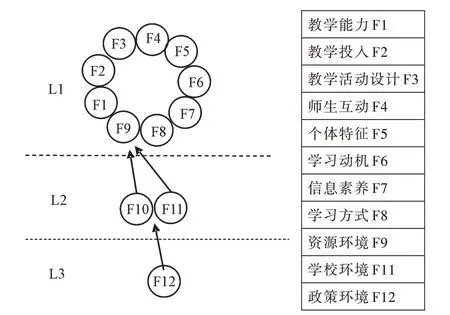

2.6 ISM 模型繪制

經過層級分解后,繪制出如圖2 所示的三層級可視化關系結構圖。其中,Li 表示層級數,Fn 表示績效影響因素變量,n、i 都為整數。

在圖2 的初始模型中,教育者、學習者和學習環境部分各要素聯系緊密,但結構關系并不明顯,需要嵌套運用解釋結構模型法對學習者、教育者和環境3 部分分別進行分析。將鄰接矩陣A 中各層部分的矩陣按照相同方法在MATLAB 上進行矩陣運算,求出可達矩陣,再通過影響因素層級分解得到四層級的學習者解釋結構模型、二層級的教育者解釋結構模型、三層級的環境解釋結構模型,最終得出大學生混合式學習績效影響因素分解模型如圖3 所示。

Fig.2 Performance impact initial model圖2 績效影響初始模型

Fig.3 Decomposition model of influencing factors of college students'blended learning achievements圖3 大學生混合式學習績效影響因素分解模型

2.7 模型分析

該模型以學習者為主體、教師為主導、環境為輔的維度進行區分,各箭頭指向表示所連接的始端因素對末端因素有直接作用。由圖3 可以看出,環境維度中的政策環境因素位于模型最外層,通過網絡環境與學校環境對教育者和學習者產生間接影響,因此在整個教育教學過程中起統籌引領的作用。網絡環境與學校環境位于中間層,為混合式學習的開展提供了強有力的保障。值得注意的是,在分解模型中資源環境位于第一層,直接作用于教育者,因此具有重要地位。

從教育者角度來看,“教學投入”、“教學活動設計”和“師生互動”形成一個教學環。教學活動設計的合理性會影響課堂師生互動效果,師生互動效果則會影響教師投入程度,教師的教學投入與教育能力直接決定著教學活動設計水平,進而影響學習者的學習績效。

從學習者角度來看,學生的個體特征、學習動機、信息素養、學習方式等因素之間相互作用,在此基礎上分解出一個四級有向層級結構模型,層級越高表示影響因素越宏觀,影響范圍越大。一般來說,學習動機是學習者進行學習活動的主要原因,但在混合式學習這一新型教學模式下,學習者的個體特征是影響其學習績效的關鍵要素,個體特征決定了學習者在混合式學習中的起點與認知水平,貫穿整個混合式學習過程,造成的影響也最大。

3 研究結論與建議

本文通過對混合式學習績效影響因素的分析,構造了解釋結構模型以探討各因素之間的相互作用,主要得出以下結論:①大學生混合式學習影響因素可歸因于學習者、教育者、學習環境3 個方面,其中教師的教學能力、教學投入、教學活動設計、師生互動和學習者中的個體特征、學習動機、信息素養、學習方式以及資源環境是影響混合式學習績效的關鍵因素;②由最終得到的解釋結構模型可知,學習者維度和教育者維度的影響因素集中在同一層,學生與教師之間存在明顯的交互關系,也是最直接的影響因素,而學校環境、網絡環境與政策環境則間接影響混合式學習績效,說明我國混合式學習發展的動力來源于國家政策的支持。基于以上結論,本文提出如下3 點建議:

3.1 完善資源環境建設

在混合式學習環境下,資源環境對教師的教學能力和教學投入提出了更高要求,教師要提高運用與整合課程資源的能力,才能設計出符合學生需求的教學活動。同時,豐富的資源可以減少教師對資源收集整理的工作量,更有利于教師將精力集中于思考“如何教學”、“如何交互”等學生信息素養培養等重要問題上。高校應對硬件、軟件和潛件三方面建設給予大力支持:在硬件建設方面,除多媒體教室、計算機教室、電子閱覽室等基礎設施外,還應注重校園網的全面覆蓋以及網絡的暢通性,以滿足學生利用移動終端進行在線學習的需要;在軟件建設方面,軟件資源建設是核心,應加強網絡學習平臺建設,從而減少師生搜尋學習資源的時間,使教師備課以及學生自主學習更加方便、快捷;在潛件建設方面,需提高教師的信息素養,例如信息獲取能力、資源整合能力等。此外,學校還應出臺關于混合式學習的指導性文件,使教師的教學有據可依。

3.2 增強師生互動的有效性

混合式學習為師生打破了時間與空間限制,將線下與線上活動根據實際所需巧妙融合在一起,在這樣的學習環境中,師生能夠開展更加豐富的交流互動活動。但網絡資源的豐富與便捷性對師生課堂互動也會產生一定沖擊,當學習者遇到問題時,很容易對在線學習資源產生依賴,從而減少了與教師的現實互動。高校教師應充分利用在線工具的特性,及時解決學生在學習、生活中遇到的問題,促進師生之間的交流。在師生互動的活動中,教師要善于運用激勵機制對學生作出積極而客觀的評價,使學生在愉悅的學習過程中增強學習動機。最重要的是,雖然在混合式學習環境下師生通過網絡進行互動更加便捷,但仍不能忽視傳統面對面的互動方式,需要將兩者結合起來,各取所長,通過多樣化的互動方式逐漸提高師生互動的有效性。

3.3 注重個體特征的培養

高校學生的混合式學習經歷不同,表現出的個體特征也有所差異,而個體特征可通過自我定位、自我效能以及元認知水平以間接的方式對學習績效產生一定影響。學生自我定位越準確,自我效能感越強,其元認知水平越高,學習效果越好。加強對學生個體特征的培養,可從以下幾方面入手:一是將個性特征培養滲透到教學目標設計中。教學目標既要注重知識的積累和能力的培養,又要注重學生的情感態度,以促進學生的全面發展;二是尊重個體差異,以人為本。充分尊重學生的個性化發展,使每個學生的個性、潛能都能在原有基礎上得到最大程度的發揮;三是實現學生的個性化學習。在混合式學習環境下,利用學習分析技術實現在線學習的個性化評價與診斷,根據學習者的不同需求和學習方式為學習者推送個性化的學習資源。

4 結語

本文采用解釋結構模型方法對混合式學習績效影響因素進行了探索,后續研究將在此理論型解釋結構模型基礎上,采用相關性分析法構建數據型解釋結構模型,從定性和定量兩個層面對學習績效影響因素進行更全面、透徹的分析,從而進一步提高大學生混合式學習績效。